Сообщение на тему океан и его части. Что такое Мировой океан? Природные ресурсы МО

Очерк по теме:

план:

- введение

- 1Фаза мирового океана

- 2 История исследования

- 2.1 Методы исследования

- 2.2 Научные организации

- 2.3 Музеи и аквариумы

- 3 Открытие мирового океана

- 4 География океанов

- 4.1 Вода мирового океана

- 4.2. Развитие дна

- 4.3 Морские течения

- 5Geologija

- 6Klima

- 7 Экология

- 8 Экономика

- 9Исследование фактов

введение

Мировой океан — основная часть гидросферы, которая составляет 94,1% ее площади, которая представляет собой сплошную, но необузданную воду земной оболочки, окружающей континенты и острова, и отмечена общим солевым составом.

Селин и крупные архипелаги делят океан мира на пять больших частей (океаны):

- Атлантический океан

- Индийский океан

- Арктический океан

- Тихий океан

- Южный океан

Меньшие океаны известны как моря, заливы, проливы и т. Д.

Доктрина сухопутных океанов называется Океанология.

1. Происхождение мирового океана

Источником Мирового океана является вопрос о сотнях лет споров.

Они думают, что океан горячий в жару. Из-за высокого парциального давления углекислого газа в атмосфере он достигает 5 бар, его вода насыщена углекислотой, H2CO3 подкисляется (pH ≈ 3-5).

В этой воде растворяется большое количество различных металлов, особенно железа в виде хлорида FeCl2.

Активность фотосинтетических бактерий привела к появлению кислорода в атмосфере. Он поглощался океаном и потреблялся для окисления железа, растворенного в воде.

Существует гипотеза, что из силуэта периода палеозоя и мезозоя вплоть до суперконтинента Пангеи был окружен древний океан Пантал, который охватывает около половины мира.

второй

История исследования

Первыми исследователями были мореплаватели. В эпоху географических открытий описывается континент, изученные океаны и острова. Путешествие Магеллана (1519-1522) и, как следствие, отмена Джеймс Кук (1768-1780) позволили европейцам, чтобы получить представление о бескрайних просторах воды, которая окружает материки нашей планеты, и представить контуры континентов.

Созданы первые карты мира. В 17 и 18 веках береговые линии были подробно описаны, и карта мира получила современный вид. Однако глубины океана были слабо исследованы. В середине XVII века голландский географ Бернхардус Варениус предложил использовать термин «вода», «Мировой океан» .

22 декабря 1872 года из Портсмута, Порт Портленд, отправился на корабле «Челленджер», специально оборудованный для участия в первой океанографической отмене.

Во второй половине XX века началось интенсивное изучение глубин океанов.

С помощью метода эхолокации были собраны подробные карты глубин океана и обнаружены основные формы рельефа дна в океане. Эти данные вместе с результатами геофизических и геологических исследований привели к формированию теории тектонической тектоники конца 60-х годов. Тектонические плиты — современная геологическая теория движения литосферы.

Для изучения структуры океанической коры была организована международная программа по изучению морского дна. Одним из основных результатов программы было подтверждение теории.

2.1.

Методы исследования

- Океанические исследования в XX веке активно проводились на исследовательских судах. В некоторых районах океанов они выполняли регулярные полеты. Значительный вклад в науку были исследования таких национальных судов, как Витязь, академик Курчатов, академик Мстислав Келдыш. Крупные международные научные эксперименты проходили в океане Полигона-70, MODE-I, POLYMODE.

- В исследовании использовались транспортные средства Deep Sea, такие как «Пики», «Мир», «Триест».

В исследовании батискафа «Триест» в 1960 году погружение было зарегистрировано в Мариан-Дич. Одним из важнейших научных результатов погружения является открытие высокоорганизованной жизни на таких глубинах.

- Конец 1970-х годов. Начались разработки первых специализированных океанографических спутников (SEASAT в США, Космос-1076 в СССР).

- 11 апреля 2007 года китайский спутник «Хайян-1Б» («Океан 1Б») начал изучать цвет и температуру моря .

- В 2006 году спутник NASA Джейсон-2 начал работать над проектом Международной миссии океанической океанической топографии (OSTM) для изучения глобального циркуляции океана и глобальных колебаний уровня моря .

- К июлю 2009 года Канада построила один из крупнейших научных комплексов для изучения Мирового океана .

2.2.

Научные организации

- ААНИИ

- ВНИИОкеангеология

- Институт океанологии. П. П. Ширшов РАН

- Институт Тихого океана. В. И. Ильичев из Дальневосточного отделения Российской академии наук.

- Калифорнийский научно-исследовательский институт Scripps.

2,3. Музеи и аквариумы

- Музей Мирового океана

- Океанографический музей Монако

В России есть только 3 аквариума: «Планета Нептун» в Санкт-Петербурге, «Аквамир» во Владивостоке и океанариум в Сочи.

Началось строительство аквариумов в Москве.

На сегодняшний день существует несколько взглядов на разделение глобального океана с учетом гидрофизических и климатических характеристик, характеристик воды, биологических факторов и т. Д.

Уже в XVIII-XIX. Таких версий было несколько веков. Конрад Мальта-Бруне и Шарль де Флерье разделили два океана. В частности, Филипп Бойше и Генри Стенфенс предложили разделить на три части.

Итальянский географ Адриано Balbi (1782-1878) выделил в океанах четырех регионах: Атлантика, к северу и к югу от Северного моря и Великого океана, часть которого стала современная индийская (это разделение связано с невозможностью определить точные границы между Индийским и Тихим океанами и сходством условий Зоогеографические эти регионы).

Сегодня мы часто говорим об Индо-Тихоокеанском регионе, расположенном в области тропической зоогеографии этого района, в которую входят тропические индейцы и районы Тихого океана, а также Красное море. Район границы проходит вдоль побережья Африки на Игольном мысе, а затем — от Желтого моря на северном побережье Новой Зеландии и Южной Калифорния тропика Козерога.

В 1953 году Международное гидрогеографическое бюро разработало новое подразделение мирового океана, которое затем было окончательно предоставлено Арктическому, Атлантическому, Индийскому и Тихоокеанскому океанам.

четвёртая

География океанов

Общие физико-географические данные :

- Средняя температура: 5 ° C;

- Среднее давление: 20 МПа;

- Средняя плотность: 1,024 г / см3;

- Средняя глубина: 3730 м;

- Общий вес: 1,4 × 1021 кг;

- Общий объем: 1370 млн. Км3 ;

- pH: 8,1 ± 0,2.

Самая глубокая точка океана — Марианские канавы, расположенные в Тихом океане у северных марианских островов.

Его наибольшая глубина. 11 022 м было исследовано в 1951 году британской подводной лодкой «Challenger II», в честь которой была самая глубокая часть бассейна под названием «Challenger Deep».

4.1.

Воды Мирового океана

Мировой океан ведет к большей части гидросферы Земли — океаносфере. В океане он составляет более 96% (1 338 миллиардов кубических метров). Из воды Земли. Объем пресной воды, поступающей в океан с потоком реки и осадками, не превышает 0,5 млн. Кубических километров, что соответствует водному слою на площади около 1,25 м. Это приводит к нечувствительности солевого состава морской воды и незначительным изменениям плотности.

Единство океана как водной массы обеспечивается постоянным движением в горизонтальном и вертикальном направлениях. В океане, как и в атмосфере, нет резких естественных границ, все они более или менее постепенны. Здесь поддерживается глобальный механизм трансформации энергии и метаболизма, поддерживаемый неравномерным потеплением поверхностных вод и атмосферы с помощью солнечной радиации.

4.2.

Ниже приводится рельеф

Систематическое исследование дна Мирового океана началось с появления эхолота. Большая часть дна океана — это плоские поверхности, так называемая абиссальная плоскость.

Их средняя глубина составляет 5 км. В центральных частях всех океанов 1-2 км находятся линейные рейзы — центральные океанские рифы, которые соединены с одной сетью. Рифы делятся на превращение дефектов в сегменты, которые появляются в рельефе с низкой высотой, перпендикулярном к гребню.

В абсолютных равнинах много одиноких гор, некоторые из которых делятся над поверхностью воды в форме островов. Большинство из этих холмов являются вымершими или активными вулканами.

Под весом горы океаническая кора качается и горы медленно погружаются в воду. Существует коралловый риф, который создает пик, в результате которого образуется кольцевой остров кораллов — атол.

Если континент пассивен, то между ним и океаном есть подводная часть — подводная часть континента и континентальный склон, который плавно переходит в равнину бездны.

Перед субдукцией областей, где деревья океанической коры находятся под континентами, в которых расположены канавы — самые глубокие части океанов.

4,3. Морские течения

Морские течения — движение больших океанских вод — имеют серьезные последствия для климата многих регионов мира.

5. Геология

Основная статья — Морская геология.

шестые

Океан играет важную роль в формировании климата Земли. Под воздействием солнечной радиации вода испаряется и транспортируется на континенты, где она попадает в виде различных атмосферных осадков. Океанские течения переносят нагретую или охлажденную воду в другие широты и в значительной степени ответственны за распределение тепла вокруг планеты.

Вода имеет огромную теплоемкость, поэтому температура океана изменяется гораздо медленнее, чем температура воздуха или почвы.

Области вблизи океана имеют более низкие суточные и сезонные различия в температуре.

Если факторы, вызывающие токи, постоянны, формируется постоянный ток, и если они эпизодичны, формируется краткосрочный случайный ток. В преобладающем направлении потоки делятся на меридиан, который направляет свои воды на север или юг и область, которая простирается на ширину.

Токи, температура воды которых выше средней температуры для одной и той же широты, называются горячими, холодными и течениями, которые имеют ту же температуру, что и окружающие воды, нейтральны.

На направление потока в мировом океане влияет сила отторжения, вызванная вращением Земли, силой Кориолиса. В северном полушарии ветви текут вправо, а в южном направлении — влево. В среднем скорость потока не превышает 10 м / с, а глубина — не более 300 м.

седьмые

экология

Океан — это живое пространство многих форм жизни; среди них:

- Воздушные змеи, такие как киты и дельфины

- Цефалоподы, такие как осьминог, кальмары

- Ракообразные, такие как омары, креветки, крылья

- морские черви

- планктон

- коралловый

- морские водоросли

Уменьшение концентрации озона в стратосфере над антарктическими водами вызывает более низкое поглощение углекислого газа в океане , что ставит под угрозу экзоскелеты кальция и моллюска, моллюсков и ракообразных.

восьмых

экономика

Океаны имеют большое значение для транспорта: многие суда перевозятся судами между мировыми портами. Для перевозки единицы груза на единицу расстояния морской транспорт является одним из самых дешевых, но не самым быстрым.

Каналы были построены, чтобы уменьшить длину моря, в первую очередь Панамы и Суэца.

9. Интересные факты

- Для потепления Мирового океана до кипения необходима энергия, которая выделяется при распаде 6,8 гиганов урана .

- Если вы берете всю океанскую воду (1,34 миллиарда км3) и делаете мяч, вы получаете планету диаметром около 1400 км .

замечания

ссылки

Выставки и открытия

- Для секретов Нептуна / Наука.

Издание и после него. А. А. Аксенов. — Москва: Мизель, 1976. — 399 с. — (XX век: путешествия, открытия, исследования).

океанология

- Вегенер А. Происхождение континентов и океанов / Транс. с ним. П. Г. Каминский, ур. П. Н. Кропоткин. — Л.: Наука, 1984. — 285 с.

- Степанов В.Н.

Okeanosfera.

— М.: Мизель, 1983. — 270 с.

- Шамраев Ю. И., Шишкина Л.А. Океанология. — Л.: Гидрометеоиздат, 1980. — 382 с.

- Гусев А.М. Основы океанологии. — Москва: Изд-во МГУ, 1983.

- Гусев А.М. Антарктида. Океаны и атмосфера.. — М.: Просвещение, 1983. — 151 с.

- Моисеев П.

A. Биологические ресурсы Мирового океана. — 2-е изд. — М.: Агропромиздат, 1989. — 366 с. — ISBN 5-10-000265-4

- Захаров Л.А.

Введение в коммерческую океанологию. — Калининград, 1998.

— 83 секунды.

Общая информация

- Словарь географической энциклопедии / Ch. Издание А. Ф. Трешников. — 2-е изд., Вып. — Москва: Советская энциклопедия, 1989 — 591 с.

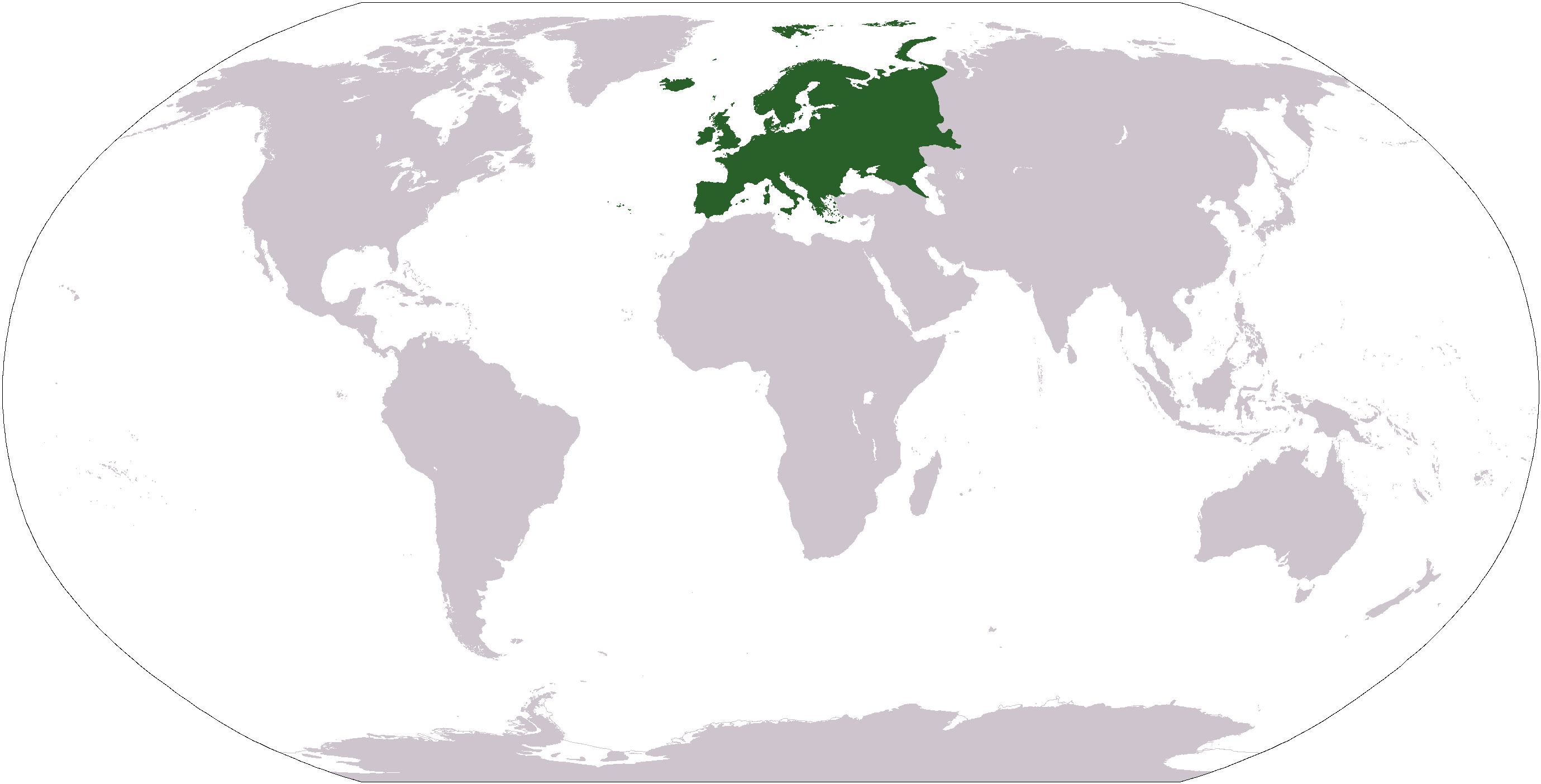

Карта мира, в котором океаны показаны синим.

Пангея, окруженная супер-океаном Панталассы

Батискаф «Триест»

Среднегодовая температура поверхности Мирового океана

Выравнивание геоида (EGM96) с идеализированной фигуры Земли (эллипсоид WGS84).

Мы можем видеть, что поверхность Мирового океана не совсем гладкая, например, на севере Индийского океана — она опускается на 100 метров и поднимается на ~ 80 метров на западе Тихого океана.

Сообщение «Мировой океан»

Пункт первый. Понятие Мирового океана. Что такое Мировой океан? Это совокупность всех известных морей и океанов нашей планеты, а другими словами – морская водная оболочка нашей планеты Земля. В Мировом океане находится больше 95 процентов воды на Земле. Увы, пить ее нельзя, так как моря и океаны Земли – это воды соленые.

Они окружают материки Земли. В Мировом океане рассыпано великое множество островов, больших, огромных, малых и совсем крохотных, обитаемых и необитаемых человеком.

Пункт второй. Пять или четыре океана Земли. Мировой океан включает пять или четыре океанов – в этом вопросе у ученых нет единого мнения.

Это Атлантический, Тихий (Великий) океаны, Индийский и Северный Ледовитый океаны. По еще одной классификации на планете существует еще и Южный океан.

Максимальная глубина вод в океане составляет больше 11 км – это намного больше высоты самой высокой горы на Земле, то есть Эвереста.

Такая глубина отмечена в бездне Марианской впадины в Тихом океане.

Пункт третий. Все мы вышли из Мирового океана? Мировой океан – это колыбель жизни на Земле, по основной версии биологов жизнь на планете зародилась когда-то, в незапамятные времена, именно в океане.

А позже живые существа вышли на сушу и приспособились к жизни на суше.

Пункт четвертый. Загрязнение Мирового океана и другие экологические «недочеты». Океаны и моря мира исследуют ученые-океанологи. Сегодня они говорят об экологических проблемах, связанных с Мировым океаном. Во-первых, это загрязнение Мирового океана – пластиковым мусором, который проглатывают рыбы, химическими отходами прибрежной промышленности, отравляющей в океане все живое.

И, конечно, нефтью, разлившейся из танкеров при перевозке данного вида топлива. Это опаснейшее загрязнение морских и океанических вод: массово, измазавшись нефтью, гибнут морские птицы, отравляется нефтяными ядами рыба, морские животные на огромных территорих. Один потерпевший крушение танкер, перевозящий нефть, способен опустошить целый край!

Также уровень Мирового океана сейчас поднимается из-за глобального потепления на Земле, которое происходит по вине людей.

Поднятие уровня Мирового океана всего лишь до 5 см может повести за собой катастрофические последствия: затопление прибрежных зон, целых городов и курортных областей в разных странах, большие наводнения.

Поэтому для людей важно не допустить глобального потепления на планете.

Мировой океан, который является всем морем и океанами Земли, оказывает большое влияние на жизнь планеты. Огромная масса океанской воды формирует климат планеты и служит источником атмосферных осадков. Это приводит к получению более половины кислорода и регулирует содержание углекислого газа в атмосфере, поскольку он может поглощать его избыток. Накопление и трансформация большой массы минерального и органического вещества происходит на дне Мирового океана, а геологические и геохимические процессы, происходящие в океанах и морях, сильно повлияли на всю земную кору.

Папа стал колыбелью жизни на Земле; теперь обитает около 4/5 всех живых существ на планете.

1. Мировой океан и его части

Мы когда-то называли нашу планету Земля, хотя она выглядела синей из космоса. Этот цвет объясняется тем, что ¾ поверхности планеты покрыто сплошной водяной крышкой — с океанами и морями — и только чуть более ¼ от доли земли.

Поверхность Мирового океана и Земли качественно различна, но они не разделяются: среди них постоянный обмен веществ и энергии. Огромная роль в этом обмене принадлежит кругу воды в природе.

Мировой океан — один, хотя он сильно разделен. Его поверхность составляет 361 миллион.

км ². Средняя глубина мирового океана — около 4000 метров — это всего лишь 0,0007 радиус мира. Океан, учитывая, что плотность его воды близка к 1, а плотность твердого тела Земли — около 5,5, у нас есть лишь малая часть массы нашей планеты. Мировой океан разделен на четыре основные части: Тихоокеанский, Атлантический, Индийский и Арктический океаны.

Поскольку между ними существует постоянный обмен воды, распределение Мирового океана на части в значительной степени обусловлено и превращается в исторические изменения.

Затем океаны делятся на части. В них есть моря, заливы и проливы.

Части океана, которые приходят в страну и отделены от океана от островов или полуострова, а также высоты подводного ландшафта, называются морями.

Поверхность моря называется акваторией. Часть морской акватории определенной ширины, которая простирается вдоль национального пояса, называется территориальной водой. Они являются частью этой ситуации.

Международное право не позволяет распространять территориальные воды выше 12 морских миль (1 морская миля составляет 1852 метра). 12-мильная связь была признана примерно 100 странами, включая наши, и 22 странами, которые произвольно установили более широкие территориальные воды.

За пределами территориальных вод это открытое море, которое в целом используется во всех странах.

Часть моря или океана, которая глубоко проникает в землю, но свободно общается с ней, называется заливом. Обладая его водными свойствами, течениями и живыми организмами, бухты обычно сильно отличаются от моря и океанов.

Части мирового океана связаны с более узкими. Более узкая — относительно широкая акватория, которая с обеих сторон ограничена побережьями континентов, островов или полуостровов.

Ширина пролива очень различна.

Таким образом, глобальный океан, как часть гидросферы, состоит из океанов, морей и штаммов. Все связаны.

2. Проблемы мирового океана

Человек — дитя природы, вся его жизнь соответствует его законам и правилам, но мы не должны привлекать внимание к растущему негативному влиянию экономической деятельности на окружающую среду. Изменения происходят в постоянно растущем масштабе из-за обезлесения, вспашки больших площадей, гидротехнических мероприятий, влияющих на речной поток и режим грунтовых вод, введения большого количества речных, подземных и озерных вод и, в частности, загрязнения.

Соответственно, он изменяет жидкий, газообразный и твердый сток в моря и океаны. Морская вода загрязнена из-за захоронения различных отходов, мусора и примесей с судов, к сожалению, частых аварий. В Тихом океане около 9 миллионов тонн отходов сбрасывается каждый год на этапах полета, в акватории Атлантического океана — более 30 миллионов тонн.

Океаны и моря загрязнены такими вредными веществами, как нефть, тяжелые металлы, пестициды, радиоизотопы. В марте 1995 года в Калифорнийском заливе были обнаружены тела 324 дельфинов и 8 китов.

По мнению экспертов, основной причиной трагедии было влияние этих веществ. Газообразные токсичные вещества, такие как монооксид углерода, диоксид серы, поступают в атмосферу из морской воды. Согласно расчетам Калифорнийского технологического института, ежегодно в Мировом океане ежегодно поступает 50 000 тонн свинца в океаны, дожди в воздухе с выхлопными газами автомобилей. В местах, близких к морскому побережью, морская вода часто обнаруживает патогенную микрофлору.

Уровень загрязнения постоянно увеличивается. Водные самоочищающиеся способности иногда недостаточны, чтобы справляться с постоянно увеличивающимся количеством отходов. Под влиянием течений загрязнение смешивается и распространяется очень быстро, отрицательно влияет на районы, богатые животными и растительностью, что наносит серьезный ущерб состоянию морских экосистем. Человечество убивает.

3. Защита океанов

Самая серьезная проблема морей и океанов в нашем столетии — это нефтяное загрязнение, последствия которого катастрофичны для всей жизни на Земле.

Вот почему в 1954 году в Лондоне была организована международная конференция, целью которой было разработать скоординированные меры по защите морской среды от загрязнения нефтью.

Он принял конвенцию, определяющую обязанности стран в этой области. Позже в 1958 году в Женеве были приняты еще четыре документа: в открытом море, на территориальном море и прилегающей зоне, на континентальном шельфе, на рыболовстве и на сохранении живых морских ресурсов. Эти конвенции были юридически закреплены в принципах и нормах морского законодательства. Каждая страна обязана разрабатывать и применять законы, запрещающие загрязнение морской среды маслами, радиоактивными отходами и другими вредными веществами.

Конференция, состоявшаяся в Лондоне в 1973 году, приняла документы о предотвращении загрязнения с судов. В соответствии с принятой Конвенцией каждое судно должно иметь сертификат — свидетельство о том, что корпус, механизмы и другое оборудование находятся в хорошем состоянии и не наносят ущерба морскому дну.

Соблюдение сертификатов подтверждается проверкой в порту ввода.

Запрещается сливать масло из танкеров, все выбросы из них должны быть исчерпаны только в прибрежных точках. Электрохимические заводы были созданы для очистки и обеззараживания судовых отходов, включая бытовые отходы. Институт океанологии РАН разработал эмульсионный метод очистки цистерн, которые полностью исключают масло, попадающее в акваторию. Он состоит из добавления нескольких поверхностно-активных веществ в промывочную воду (препарат ML), который позволяет очищать сосуд, не выделяя загрязненную воду или масляные остатки, которые затем могут быть регенерированы для дальнейшего использования.

Каждый танкер может перевозить до 300 тонн нефти.

Чтобы предотвратить утечку нефти, нефтяной танкер планируется улучшить. Многие современные танкеры имеют двойное дно. Если один из них поврежден, масло не проливается, другая оболочка держит его.

В частности, журналы, руководители судов должны регистрировать информацию обо всех нефтяных операциях с нефтью и нефтепродуктами, чтобы указать место и время доставки или сбросы с загрязненного судна для сточных вод.

Для систематической очистки поверхностей воды от случайных разливов используются плавающие разбрасыватели масла и боковые барьеры. Физико-химические методы также используются для предотвращения распространения масла. Мы создали группу пенопласта, который полностью ошпаривается при контакте с маслом. После пены пену можно повторно использовать в качестве сорбента. Такие лекарства очень подходят для их простоты использования и низких затрат, но их массовое производство еще не установлено.

Существуют также сорбенты на основе растительных, минеральных и синтетических веществ. Некоторые могут собирать до 90% разлитой нефти. Основным требованием, предъявляемым к ним, является необратимость.

Когда масло собирается с помощью сорбентов или механических средств, на поверхности воды остается тонкая пленка, которую можно удалить, распыляя химические продукты, которые их разлагают.

Эти вещества должны быть биологически чистыми.

В Японии была разработана и протестирована уникальная технология, благодаря которой огромный город может быть удален за короткое время. Корпорация Kansai Sange подготовила реагент ASWW, основным ингредиентом которого является специально обработанная оболочка из риса. Разорванный по поверхности, препарат поглощает выброс в течение получаса и превращает его в толстую массу, которую можно вытащить простой сеткой.

Оригинальный метод очистки подтверждается американскими учеными в Атлантическом океане. Под масляной пленкой керамическая плита падает на определенную глубину. К нему подключена акустическая панель. Под вибрацией он сначала собирается в месте установки пластины, а затем смешивается с водой и вспышками. Электрический ток, доведенный до плиты, зажженный фонтан, и масло полностью сожжено.

Чтобы удалить масляные пятна с поверхности прибрежных вод, американские ученые создали модификацию полипропилена, которая привлекает жировые частицы.

На каскадах корабля между зданиями они вытаскивали из этого материала какой-то занавес, концы которого висят в воде. Когда резак ударяется на место, масло хорошо прилипает к «занавескам». Остальная часть полимера проходит только через цилиндры специального устройства, которое нажимает масло в подготовленный контейнер.

С 1993 года сброс жидких радиоактивных отходов (ЖРО) запрещен, но число постоянно увеличивается. Для защиты окружающей среды в 1990-х годах мы начали разрабатывать проекты по очистке ЖРО.

В 1996 году представители японских, американских и российских компаний подписали контракт на создание завода по переработке ЖРО, расположенного на Дальнем Востоке России. Японское правительство выделило 25,2 млн. Долл. США для завершения проекта.

Несмотря на некоторые успехи в поиске эффективных средств устранения загрязнения, преждевременно говорить о решении проблемы.

Только путем введения новых методов очистки поверхностей воды мы не можем гарантировать чистоту морей и океанов. Главной задачей, которую должны решать все страны, является предотвращение загрязнения.

Ответьте левой гость

Я думаю, что океан мира обеспечивает планету кислородом, тем более, что основной источник кислорода на Земле не воспроизводится лесами, а синий — с зелеными водорослями — живущими в океане.

Это в значительной степени определяет форму планеты в целом, включая климат, водный цикл на Земле. В океане жизненно важные судоходные маршруты соединяют континенты и острова.

Его биологические ресурсы огромны. В Мировом океане насчитывается более 160 тысяч видов животных и около 10 тысяч видов водорослей. Ежегодно повторение промысловой рыбы оценивается в 200 миллионов тонн, из которых около 1/3. Более 90% мировой добычи приходится на прибрежный шельф, особенно в умеренных и высоких широтах северного полушария. Доля Тихого океана в мировом улове составляет около 60%, Атлантика — около 35%. На шельфе Мирового океана имеются большие запасы нефти и газа, крупные запасы железомарганцевых руд и других полезных ископаемых.

Человечество только начинает использовать энергетические ресурсы мира, в том числе приливные и приливные энергии.

Мировой океан составляет 94% гидросферы. С опреснением морской воды, решение многих водных проблем в будущем связано. К сожалению, человечество не всегда мудро использует природные ресурсы мирового океана.

Сегодня на уроке окружающего мира я выступала с сообщением на тему «Океаны и моря в жизни человека».

Мы живём в центре России, и моря и океаны от нас далеко но, тем не менее, они имеют в нашей жизни большое значение.

Место зарождения жизни.

Существует теория, что всё живое на земле зародилось в мировом океане. В том числе и человек. Вода является не только источником жизни, но и важнейшим элементом для её поддержания.

Это океан.

Он играет важную роль в нашей жизни.

2. Источник пищи.

Моря и океаны это место где человек получает продукты питания. К морепродуктам, которые мы употребляем в пищу, относятся: рыба, креветки, кальмары, мидии, съедобные водоросли, омары, осьминоги, крабы, лангусты, морская соль, устрицы, гребешки.

Большинство блюд, которые готовятся из этих продуктов, являются деликатесами. Морская пища содержит витамины A, B, C и D, а также богата йодом, бромом, кальцием и фосфором, которые необходимы для организма человека. Ежегодно люди потребляют 100 миллионов тонн морепродуктов.

3. Климат.

Океанские течения значительно влияют на климат на континентах, поэтому от них зависит и образ жизни людей.

Сухой климат в пустыне и влажный климат в джунглях тоже зависит от близости океана.

4. Перемещение и передвижение.

Морские пути используются для перевозки пассажиров и грузов.

5. Полезные ископаемые.

На дне Мирового океана имеются залежи полезных ископаемых в большом объеме.

Например, на дне Северного ледовитого океана много нефти и

газа.

6. Здоровье.

Море - это место оздоровления. Морской климат благоприятно влияет на здоровье человека: кожи, дыхательной и нервной системы, а также укрепляет иммунитет.

7. Отдых и развлечения.

Во всём мире популярны морские круизы и путешествия, а ещё, катание на катерах,

катамаранах и водных лыжах.

Исследование.

Мировой океан пока не достаточно хорошо изучен. Организуются научные экспедиции для изучения его просторов и обитателей.

9. Спорт.

Гребля, парусный спорт и другие водные виды очень популярны и входят в программу летних Олимпийских игр.

10. Материалы для украшений.

Жемчуг, который вырастает в морских раковинах, используется для изготовления велирных украшений.

Из кораллов делают бусы и серёжки.

11. Базирование флота и защита границ.

Участки морского побережья используются для стоянки кораблей и судов, в том числе военных, которые являются силой защиты морских границ государства.

Если мой доклад поро моря и океаны немножко поможет вам в учёбе, поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог в своей социальной сети. Ведь я старалась.

Растворённого в воде железа.

Существует гипотеза, что начиная с силурийского периода палеозоя и вплоть до мезозоя суперконтинент Пангею окружал древний океан Панталасса , который покрывал около половины земного шара .

История исследования

Первыми исследователями океана были мореплаватели. Во время эпохи географических открытий были изучены очертания континентов, океанов и островов. Путешествие Фернана Магеллана (1519-1522) и последующие экспедиции Джеймса Кука (1768-1780) позволили европейцам получить представление об огромных водных пространствах, окружающих материки нашей планеты, и в общих чертах определить очертания континентов. Были созданы первые карты мира. В XVII и XVIII веках очертания береговой линии были детализированы, и карта мира приобрела современный вид. Однако глубины океана были изучены очень слабо. В середине XVII столетия нидерландский географ Бернхард Варен предложил употреблять по отношению к водным пространствам Земли термин «Мировой океан».

22 декабря 1872 года из английского порта Портсмута вышел парусно-паровой корвет «Челленджер », специально оборудованный для участия в первой океанографической экспедиции .

Современную концепцию Мирового океана составил в начале XX века российский и советский географ, океанограф и картограф Юлий Михайлович Шокальский (1856-1940). Он впервые ввел в науку понятие «Мировой океан», считая все океаны - Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий - частями Мирового океана.

Во второй половине XX века началось интенсивное изучение глубин океана. Методом эхолокации были составлены детальные карты глубин океана, были открыты основные формы рельефа океанического дна. Эти данные, объединённые с результатами геофизических и геологических исследований, привели в конце 1960-х годов к созданию теории тектоники плит - современной геологической теории о движении литосферы . Для изучения строения океанической коры была организована международная программа по бурению океанического дна . Одним из основных результатов программы стало подтверждение теории.

Методы исследования

Научные организации

- Калифорнийский Океанографический институт Скриппса.

Музеи и океанариумы

В России есть несколько океанариумов: Владивостокский океанариум , Мурманский океанариум , океанариум Санкт-Петербурга , Геленджикский океанариум, «Морская звезда» в Лазаревском, «Акулий риф» в Ейске, Сочинский океанариум , Воронежский океанариум , Московский океанариум на Дмитровском шоссе , Краснодарский океанариум , Казанский океанариум.

В России есть несколько океанариумов: Владивостокский океанариум , Мурманский океанариум , океанариум Санкт-Петербурга , Геленджикский океанариум, «Морская звезда» в Лазаревском, «Акулий риф» в Ейске, Сочинский океанариум , Воронежский океанариум , Московский океанариум на Дмитровском шоссе , Краснодарский океанариум , Казанский океанариум.

Деление Мирового океана

| Океаны | Площадь водной поверхности, млн км² |

Объём, млн км³ |

Средняя глубина, м |

Наибольшая глубина, м |

|---|---|---|---|---|

| Атлантический | 91,66 | 329,66 | 3597 | жёлоб Пуэрто-Рико (8742 ) |

| Индийский | 76,17 | 282,65 | 3711 | Яванская впадина (7209 ) |

| Северный Ледовитый | 14,75 | 18,07 | 1225 | Гренландское море (5527 ) |

| Тихий | 178,68 | 710,36 | 3976 | Марианский жёлоб (11 022 ) |

| Мировой | 361,26 | 1340,74 | 3711 | 11 022 |

На сегодняшний день существует несколько взглядов на деление Мирового океана, учитывающих гидрофизические и климатические особенности, характеристики воды, биологические и другие факторы. Уже в XVIII-XIX веках существовало несколько таких версий. Мальте-Брён, Конрад Мальте-Брён и Флерье, Шарль де Флерье выделили два океана. Деление на три части предложили, в частности, Филипп Буаше и Генрих Стенффенс . Итальянский географ Адриано Бальби (1782-1848) выделил в Мировом океане четыре региона: Атлантический океан , Северное и Южное Ледовитые моря и Великий океан, частью которого стал современный Индийский (такое деление было следствием невозможности определения точной границы между Индийским и Тихим океанами и сходством зоогеографических условий этих регионов). Сегодня нередко говорят об Индо-Тихоокеанском регионе - расположенной в тропической сфере зоогеографической зоне, в состав которой входят тропические части Индийского и Тихого океанов , а также Красное море . Граница региона проходит вдоль берегов Африки до мыса Игольного , позже - от Жёлтого моря к северным берегам Новой Зеландии , и от Южной Калифорнии к Южному тропику .

Международное гидрогеографическое бюро в 1953 году разработало новое деление Мирового океана: именно тогда были окончательно выделены Северный Ледовитый , Атлантический , Индийский и Тихий океаны .

География океанов

Общие физико-географические сведения :

Общие физико-географические сведения :

Глубочайшей точкой океана является Марианский жёлоб , находящийся в Тихом океане вблизи Северных Марианских островов . Его максимальная глубина - 11 022 . Она была исследована в 1951 году британской подводной лодкой «Челленджер II» , в честь которой самая глубокая часть впадины получила название «Бездна Челленджера ».

Воды Мирового океана

Воды Мирового океана составляют основную часть гидросферы Земли - океаносферу. На воды океана приходится более 96 % (1338 млн км³) [ ] воды Земли. Объём пресных вод, поступающих в океан с речным стоком и осадками, не превышает 0,5 миллионов кубических километров, что соответствует слою воды на поверхности океана толщиной около 1,25 м. Это обуславливает постоянство солевого состава вод океана и незначительные изменения их плотности. Единство океана как водной массы обеспечивается её непрерывным движением как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. В океане, как и в атмосфере, нет резких природных границ, все они более или менее постепенны. Здесь осуществляется глобальный механизм трансформации энергии и обмена веществ, который поддерживается неравномерным нагревом солнечной радиацией поверхностных вод и атмосферы.

Рельеф дна

Систематическое изучение дна мирового океана началось с появлением эхолота . Большая часть дна океанов представляет собой ровные поверхности, так называемые абиссальные равнины . Их средняя глубина - 5 км. В центральных частях всех океанов расположены линейные поднятия на 1-2 км - срединно-океанические хребты , которые связаны в единую сеть. Хребты разделены трансформными разломами на сегменты, проявляющиеся в рельефе низкими возвышенностями, перпендикулярными хребтам.

На абиссальных равнинах расположено множество одиночных гор, часть из которых выступает над поверхностью воды в виде островов. Большинство этих гор - потухшие или действующие вулканы . Под тяжестью горы океаническая кора прогибается и гора медленно погружается в воду. На ней образуется коралловый риф , который надстраивает вершину, в результате формируется кольцевидный коралловый остров - атолл .

См. также

Напишите отзыв о статье "Мировой океан"

Примечания

Литература

Экспедиции и открытия- За тайнами Нептуна / Науч. ред. и послесл. А. А. Аксёнова. - М .: Мысль , 1976. - 399 с. - (XX век: Путешествия. Открытия. Исследования).

- Вегенер А. Происхождение континентов и океанов / Пер. с нем. П. Г. Каминского под ред. П. Н. Кропоткина. - Л. : Наука , 1984. - 285 с.

- Степанов В. Н. Океаносфера. - М .: Мысль , 1983. - 270 с.

- Шамраев Ю. И., Шишкина Л. А. Океанология. - Л. : Гидрометеоиздат, 1980. - 382 с.

- Гусев А. М. Основы океанологии. - М .: Изд-во МГУ, 1983. - 246 с.

- Гусев А. М. Антарктида. Океан и атмосфера. - М .: Просвещение , 1983. - 151 с.

- Перрен Ж., Клуазо Ж. Океаны / Пер. с фр. - М.: Летний сад, 2011. - 320 с., ил., 400 экз., ISBN 978-5-98856-126-2

- Моисеев П. А. Биологические ресурсы Мирового океана. - 2-е изд. - М .: Агропромиздат, 1989. - 366 с. - ISBN 5-10-000265-4 .

- Захаров Л. А. Введение в промысловую океанологию. - Калининград, 1998. - 83 с.

- Географический энциклопедический словарь / Гл. ред. А. Ф. Трешников . - 2-е изд., доп. - М .: Советская энциклопедия , 1989. - 591 с.

Ссылки

- (англ.)

- с происхождением названий деталей рельефа океанического дна

|

||||||||||||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Мировой океан

– Меня за г"азбой судить – ох! Дай еще воды – пускай судят, а буду, всегда буду подлецов бить, и госудаг"ю скажу. Льду дайте, – приговаривал он.Пришедший полковой лекарь сказал, что необходимо пустить кровь. Глубокая тарелка черной крови вышла из мохнатой руки Денисова, и тогда только он был в состоянии рассказать все, что с ним было.

– Приезжаю, – рассказывал Денисов. – «Ну, где у вас тут начальник?» Показали. Подождать не угодно ли. «У меня служба, я зa 30 верст приехал, мне ждать некогда, доложи». Хорошо, выходит этот обер вор: тоже вздумал учить меня: Это разбой! – «Разбой, говорю, не тот делает, кто берет провиант, чтоб кормить своих солдат, а тот кто берет его, чтоб класть в карман!» Так не угодно ли молчать. «Хорошо». Распишитесь, говорит, у комиссионера, а дело ваше передастся по команде. Прихожу к комиссионеру. Вхожу – за столом… Кто же?! Нет, ты подумай!…Кто же нас голодом морит, – закричал Денисов, ударяя кулаком больной руки по столу, так крепко, что стол чуть не упал и стаканы поскакали на нем, – Телянин!! «Как, ты нас с голоду моришь?!» Раз, раз по морде, ловко так пришлось… «А… распротакой сякой и… начал катать. Зато натешился, могу сказать, – кричал Денисов, радостно и злобно из под черных усов оскаливая свои белые зубы. – Я бы убил его, кабы не отняли.

– Да что ж ты кричишь, успокойся, – говорил Ростов: – вот опять кровь пошла. Постой же, перебинтовать надо. Денисова перебинтовали и уложили спать. На другой день он проснулся веселый и спокойный. Но в полдень адъютант полка с серьезным и печальным лицом пришел в общую землянку Денисова и Ростова и с прискорбием показал форменную бумагу к майору Денисову от полкового командира, в которой делались запросы о вчерашнем происшествии. Адъютант сообщил, что дело должно принять весьма дурной оборот, что назначена военно судная комиссия и что при настоящей строгости касательно мародерства и своевольства войск, в счастливом случае, дело может кончиться разжалованьем.

Дело представлялось со стороны обиженных в таком виде, что, после отбития транспорта, майор Денисов, без всякого вызова, в пьяном виде явился к обер провиантмейстеру, назвал его вором, угрожал побоями и когда был выведен вон, то бросился в канцелярию, избил двух чиновников и одному вывихнул руку.

Денисов, на новые вопросы Ростова, смеясь сказал, что, кажется, тут точно другой какой то подвернулся, но что всё это вздор, пустяки, что он и не думает бояться никаких судов, и что ежели эти подлецы осмелятся задрать его, он им ответит так, что они будут помнить.

Денисов говорил пренебрежительно о всем этом деле; но Ростов знал его слишком хорошо, чтобы не заметить, что он в душе (скрывая это от других) боялся суда и мучился этим делом, которое, очевидно, должно было иметь дурные последствия. Каждый день стали приходить бумаги запросы, требования к суду, и первого мая предписано было Денисову сдать старшему по себе эскадрон и явиться в штаб девизии для объяснений по делу о буйстве в провиантской комиссии. Накануне этого дня Платов делал рекогносцировку неприятеля с двумя казачьими полками и двумя эскадронами гусар. Денисов, как всегда, выехал вперед цепи, щеголяя своей храбростью. Одна из пуль, пущенных французскими стрелками, попала ему в мякоть верхней части ноги. Может быть, в другое время Денисов с такой легкой раной не уехал бы от полка, но теперь он воспользовался этим случаем, отказался от явки в дивизию и уехал в госпиталь.

В июне месяце произошло Фридландское сражение, в котором не участвовали павлоградцы, и вслед за ним объявлено было перемирие. Ростов, тяжело чувствовавший отсутствие своего друга, не имея со времени его отъезда никаких известий о нем и беспокоясь о ходе его дела и раны, воспользовался перемирием и отпросился в госпиталь проведать Денисова.

Госпиталь находился в маленьком прусском местечке, два раза разоренном русскими и французскими войсками. Именно потому, что это было летом, когда в поле было так хорошо, местечко это с своими разломанными крышами и заборами и своими загаженными улицами, оборванными жителями и пьяными и больными солдатами, бродившими по нем, представляло особенно мрачное зрелище.

В каменном доме, на дворе с остатками разобранного забора, выбитыми частью рамами и стеклами, помещался госпиталь. Несколько перевязанных, бледных и опухших солдат ходили и сидели на дворе на солнушке.

Как только Ростов вошел в двери дома, его обхватил запах гниющего тела и больницы. На лестнице он встретил военного русского доктора с сигарою во рту. За доктором шел русский фельдшер.

– Не могу же я разорваться, – говорил доктор; – приходи вечерком к Макару Алексеевичу, я там буду. – Фельдшер что то еще спросил у него.

– Э! делай как знаешь! Разве не всё равно? – Доктор увидал подымающегося на лестницу Ростова.

– Вы зачем, ваше благородие? – сказал доктор. – Вы зачем? Или пуля вас не брала, так вы тифу набраться хотите? Тут, батюшка, дом прокаженных.

– Отчего? – спросил Ростов.

– Тиф, батюшка. Кто ни взойдет – смерть. Только мы двое с Макеевым (он указал на фельдшера) тут трепемся. Тут уж нашего брата докторов человек пять перемерло. Как поступит новенький, через недельку готов, – с видимым удовольствием сказал доктор. – Прусских докторов вызывали, так не любят союзники то наши.

Ростов объяснил ему, что он желал видеть здесь лежащего гусарского майора Денисова.

– Не знаю, не ведаю, батюшка. Ведь вы подумайте, у меня на одного три госпиталя, 400 больных слишком! Еще хорошо, прусские дамы благодетельницы нам кофе и корпию присылают по два фунта в месяц, а то бы пропали. – Он засмеялся. – 400, батюшка; а мне всё новеньких присылают. Ведь 400 есть? А? – обратился он к фельдшеру.

Фельдшер имел измученный вид. Он, видимо, с досадой дожидался, скоро ли уйдет заболтавшийся доктор.

– Майор Денисов, – повторил Ростов; – он под Молитеном ранен был.

– Кажется, умер. А, Макеев? – равнодушно спросил доктор у фельдшера.

Фельдшер однако не подтвердил слов доктора.

– Что он такой длинный, рыжеватый? – спросил доктор.

Ростов описал наружность Денисова.

– Был, был такой, – как бы радостно проговорил доктор, – этот должно быть умер, а впрочем я справлюсь, у меня списки были. Есть у тебя, Макеев?

– Списки у Макара Алексеича, – сказал фельдшер. – А пожалуйте в офицерские палаты, там сами увидите, – прибавил он, обращаясь к Ростову.

– Эх, лучше не ходить, батюшка, – сказал доктор: – а то как бы сами тут не остались. – Но Ростов откланялся доктору и попросил фельдшера проводить его.

– Не пенять же чур на меня, – прокричал доктор из под лестницы.

Ростов с фельдшером вошли в коридор. Больничный запах был так силен в этом темном коридоре, что Ростов схватился зa нос и должен был остановиться, чтобы собраться с силами и итти дальше. Направо отворилась дверь, и оттуда высунулся на костылях худой, желтый человек, босой и в одном белье.

Он, опершись о притолку, блестящими, завистливыми глазами поглядел на проходящих. Заглянув в дверь, Ростов увидал, что больные и раненые лежали там на полу, на соломе и шинелях.

– А можно войти посмотреть? – спросил Ростов.

– Что же смотреть? – сказал фельдшер. Но именно потому что фельдшер очевидно не желал впустить туда, Ростов вошел в солдатские палаты. Запах, к которому он уже успел придышаться в коридоре, здесь был еще сильнее. Запах этот здесь несколько изменился; он был резче, и чувствительно было, что отсюда то именно он и происходил.

В длинной комнате, ярко освещенной солнцем в большие окна, в два ряда, головами к стенам и оставляя проход по середине, лежали больные и раненые. Большая часть из них были в забытьи и не обратили вниманья на вошедших. Те, которые были в памяти, все приподнялись или подняли свои худые, желтые лица, и все с одним и тем же выражением надежды на помощь, упрека и зависти к чужому здоровью, не спуская глаз, смотрели на Ростова. Ростов вышел на середину комнаты, заглянул в соседние двери комнат с растворенными дверями, и с обеих сторон увидал то же самое. Он остановился, молча оглядываясь вокруг себя. Он никак не ожидал видеть это. Перед самым им лежал почти поперек середняго прохода, на голом полу, больной, вероятно казак, потому что волосы его были обстрижены в скобку. Казак этот лежал навзничь, раскинув огромные руки и ноги. Лицо его было багрово красно, глаза совершенно закачены, так что видны были одни белки, и на босых ногах его и на руках, еще красных, жилы напружились как веревки. Он стукнулся затылком о пол и что то хрипло проговорил и стал повторять это слово. Ростов прислушался к тому, что он говорил, и разобрал повторяемое им слово. Слово это было: испить – пить – испить! Ростов оглянулся, отыскивая того, кто бы мог уложить на место этого больного и дать ему воды.

– Кто тут ходит за больными? – спросил он фельдшера. В это время из соседней комнаты вышел фурштадский солдат, больничный служитель, и отбивая шаг вытянулся перед Ростовым.

– Здравия желаю, ваше высокоблагородие! – прокричал этот солдат, выкатывая глаза на Ростова и, очевидно, принимая его за больничное начальство.

– Убери же его, дай ему воды, – сказал Ростов, указывая на казака.

– Слушаю, ваше высокоблагородие, – с удовольствием проговорил солдат, еще старательнее выкатывая глаза и вытягиваясь, но не трогаясь с места.

– Нет, тут ничего не сделаешь, – подумал Ростов, опустив глаза, и хотел уже выходить, но с правой стороны он чувствовал устремленный на себя значительный взгляд и оглянулся на него. Почти в самом углу на шинели сидел с желтым, как скелет, худым, строгим лицом и небритой седой бородой, старый солдат и упорно смотрел на Ростова. С одной стороны, сосед старого солдата что то шептал ему, указывая на Ростова. Ростов понял, что старик намерен о чем то просить его. Он подошел ближе и увидал, что у старика была согнута только одна нога, а другой совсем не было выше колена. Другой сосед старика, неподвижно лежавший с закинутой головой, довольно далеко от него, был молодой солдат с восковой бледностью на курносом, покрытом еще веснушками, лице и с закаченными под веки глазами. Ростов поглядел на курносого солдата, и мороз пробежал по его спине.

– Да ведь этот, кажется… – обратился он к фельдшеру.

– Уж как просили, ваше благородие, – сказал старый солдат с дрожанием нижней челюсти. – Еще утром кончился. Ведь тоже люди, а не собаки…

– Сейчас пришлю, уберут, уберут, – поспешно сказал фельдшер. – Пожалуйте, ваше благородие.

– Пойдем, пойдем, – поспешно сказал Ростов, и опустив глаза, и сжавшись, стараясь пройти незамеченным сквозь строй этих укоризненных и завистливых глаз, устремленных на него, он вышел из комнаты.

Пройдя коридор, фельдшер ввел Ростова в офицерские палаты, состоявшие из трех, с растворенными дверями, комнат. В комнатах этих были кровати; раненые и больные офицеры лежали и сидели на них. Некоторые в больничных халатах ходили по комнатам. Первое лицо, встретившееся Ростову в офицерских палатах, был маленький, худой человечек без руки, в колпаке и больничном халате с закушенной трубочкой, ходивший в первой комнате. Ростов, вглядываясь в него, старался вспомнить, где он его видел.

– Вот где Бог привел свидеться, – сказал маленький человек. – Тушин, Тушин, помните довез вас под Шенграбеном? А мне кусочек отрезали, вот… – сказал он, улыбаясь, показывая на пустой рукав халата. – Василья Дмитриевича Денисова ищете? – сожитель! – сказал он, узнав, кого нужно было Ростову. – Здесь, здесь и Тушин повел его в другую комнату, из которой слышался хохот нескольких голосов.

«И как они могут не только хохотать, но жить тут»? думал Ростов, всё слыша еще этот запах мертвого тела, которого он набрался еще в солдатском госпитале, и всё еще видя вокруг себя эти завистливые взгляды, провожавшие его с обеих сторон, и лицо этого молодого солдата с закаченными глазами.

Денисов, закрывшись с головой одеялом, спал не постели, несмотря на то, что был 12 й час дня.

– А, Г"остов? 3до"ово, здо"ово, – закричал он всё тем же голосом, как бывало и в полку; но Ростов с грустью заметил, как за этой привычной развязностью и оживленностью какое то новое дурное, затаенное чувство проглядывало в выражении лица, в интонациях и словах Денисова.

Рана его, несмотря на свою ничтожность, все еще не заживала, хотя уже прошло шесть недель, как он был ранен. В лице его была та же бледная опухлость, которая была на всех гошпитальных лицах. Но не это поразило Ростова; его поразило то, что Денисов как будто не рад был ему и неестественно ему улыбался. Денисов не расспрашивал ни про полк, ни про общий ход дела. Когда Ростов говорил про это, Денисов не слушал.

Ростов заметил даже, что Денисову неприятно было, когда ему напоминали о полке и вообще о той, другой, вольной жизни, которая шла вне госпиталя. Он, казалось, старался забыть ту прежнюю жизнь и интересовался только своим делом с провиантскими чиновниками. На вопрос Ростова, в каком положении было дело, он тотчас достал из под подушки бумагу, полученную из комиссии, и свой черновой ответ на нее. Он оживился, начав читать свою бумагу и особенно давал заметить Ростову колкости, которые он в этой бумаге говорил своим врагам. Госпитальные товарищи Денисова, окружившие было Ростова – вновь прибывшее из вольного света лицо, – стали понемногу расходиться, как только Денисов стал читать свою бумагу. По их лицам Ростов понял, что все эти господа уже не раз слышали всю эту успевшую им надоесть историю. Только сосед на кровати, толстый улан, сидел на своей койке, мрачно нахмурившись и куря трубку, и маленький Тушин без руки продолжал слушать, неодобрительно покачивая головой. В середине чтения улан перебил Денисова.

– А по мне, – сказал он, обращаясь к Ростову, – надо просто просить государя о помиловании. Теперь, говорят, награды будут большие, и верно простят…

– Мне просить государя! – сказал Денисов голосом, которому он хотел придать прежнюю энергию и горячность, но который звучал бесполезной раздражительностью. – О чем? Ежели бы я был разбойник, я бы просил милости, а то я сужусь за то, что вывожу на чистую воду разбойников. Пускай судят, я никого не боюсь: я честно служил царю, отечеству и не крал! И меня разжаловать, и… Слушай, я так прямо и пишу им, вот я пишу: «ежели бы я был казнокрад…

– Ловко написано, что и говорить, – сказал Тушин. Да не в том дело, Василий Дмитрич, – он тоже обратился к Ростову, – покориться надо, а вот Василий Дмитрич не хочет. Ведь аудитор говорил вам, что дело ваше плохо.

– Ну пускай будет плохо, – сказал Денисов. – Вам написал аудитор просьбу, – продолжал Тушин, – и надо подписать, да вот с ними и отправить. У них верно (он указал на Ростова) и рука в штабе есть. Уже лучше случая не найдете.

– Да ведь я сказал, что подличать не стану, – перебил Денисов и опять продолжал чтение своей бумаги.

Ростов не смел уговаривать Денисова, хотя он инстинктом чувствовал, что путь, предлагаемый Тушиным и другими офицерами, был самый верный, и хотя он считал бы себя счастливым, ежели бы мог оказать помощь Денисову: он знал непреклонность воли Денисова и его правдивую горячность.

Когда кончилось чтение ядовитых бумаг Денисова, продолжавшееся более часа, Ростов ничего не сказал, и в самом грустном расположении духа, в обществе опять собравшихся около него госпитальных товарищей Денисова, провел остальную часть дня, рассказывая про то, что он знал, и слушая рассказы других. Денисов мрачно молчал в продолжение всего вечера.

Поздно вечером Ростов собрался уезжать и спросил Денисова, не будет ли каких поручений?

– Да, постой, – сказал Денисов, оглянулся на офицеров и, достав из под подушки свои бумаги, пошел к окну, на котором у него стояла чернильница, и сел писать.

– Видно плетью обуха не пег"ешибешь, – сказал он, отходя от окна и подавая Ростову большой конверт. – Это была просьба на имя государя, составленная аудитором, в которой Денисов, ничего не упоминая о винах провиантского ведомства, просил только о помиловании.

– Передай, видно… – Он не договорил и улыбнулся болезненно фальшивой улыбкой.

Вернувшись в полк и передав командиру, в каком положении находилось дело Денисова, Ростов с письмом к государю поехал в Тильзит.

13 го июня, французский и русский императоры съехались в Тильзите. Борис Друбецкой просил важное лицо, при котором он состоял, о том, чтобы быть причислену к свите, назначенной состоять в Тильзите.

– Je voudrais voir le grand homme, [Я желал бы видеть великого человека,] – сказал он, говоря про Наполеона, которого он до сих пор всегда, как и все, называл Буонапарте.

– Vous parlez de Buonaparte? [Вы говорите про Буонапарта?] – сказал ему улыбаясь генерал.

Борис вопросительно посмотрел на своего генерала и тотчас же понял, что это было шуточное испытание.

– Mon prince, je parle de l"empereur Napoleon, [Князь, я говорю об императоре Наполеоне,] – отвечал он. Генерал с улыбкой потрепал его по плечу.

– Ты далеко пойдешь, – сказал он ему и взял с собою.

Борис в числе немногих был на Немане в день свидания императоров; он видел плоты с вензелями, проезд Наполеона по тому берегу мимо французской гвардии, видел задумчивое лицо императора Александра, в то время как он молча сидел в корчме на берегу Немана, ожидая прибытия Наполеона; видел, как оба императора сели в лодки и как Наполеон, приставши прежде к плоту, быстрыми шагами пошел вперед и, встречая Александра, подал ему руку, и как оба скрылись в павильоне. Со времени своего вступления в высшие миры, Борис сделал себе привычку внимательно наблюдать то, что происходило вокруг него и записывать. Во время свидания в Тильзите он расспрашивал об именах тех лиц, которые приехали с Наполеоном, о мундирах, которые были на них надеты, и внимательно прислушивался к словам, которые были сказаны важными лицами. В то самое время, как императоры вошли в павильон, он посмотрел на часы и не забыл посмотреть опять в то время, когда Александр вышел из павильона. Свидание продолжалось час и пятьдесят три минуты: он так и записал это в тот вечер в числе других фактов, которые, он полагал, имели историческое значение. Так как свита императора была очень небольшая, то для человека, дорожащего успехом по службе, находиться в Тильзите во время свидания императоров было делом очень важным, и Борис, попав в Тильзит, чувствовал, что с этого времени положение его совершенно утвердилось. Его не только знали, но к нему пригляделись и привыкли. Два раза он исполнял поручения к самому государю, так что государь знал его в лицо, и все приближенные не только не дичились его, как прежде, считая за новое лицо, но удивились бы, ежели бы его не было.

Мы привыкли называть свою планету Землей, хотя из космоса она кажется голубой. Этот цвет объясняется тем, что 3/4 поверхности планеты покрыто сплошной пеленой воды - океанами и морями - и лишь немногим более 1/4 остается на долю суши. Поверхность Мирового океана и суши качественно различна, но они не изолированы друг от друга: между ними происходит постоянный обмен веществами и энергией. Огромная роль в этом обмене принадлежит круговороту воды в природе.

Мировой океан един, хоть и сильно расчленен. Площадь его составляет 361 млн. км2. Мировой океан делится на четыре основные части: Тихий (или Великий), Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны. Так как существует постоянный обмен водными массами между ними, деление Мирового океана на части во многом является условным и претерпевает исторические изменения.

Океаны в свою очередь делятся на части. В них выделяют моря, заливы, проливы.

Части океана, впадающие в сушу и отделенные от океана островами или полуостровами, а также возвышениями подводного рельефа, называются морями.

Поверхность моря называется акваторией. Часть акватории моря определенной ширины, тянущаяся полосой вдоль какого-либо государства, называется территориальными водами. Они входят в состав данного государства. Международное право не допускает расширения территориальных вод за пределы 12 морских миль (1 морская миля равна 1852 метра). Двенадцатимильную зону признали около 100 государств, в том числе и наше, а 22 страны самовольно установили более широкие территориальные воды. За пределами территориальных вод расположено открытое море, которое находится в общем пользовании всех государств.

Часть моря или океана, глубоко впадающая в сушу, но свободно сообщающаяся с ним, называется заливом. По свойствам воды, течениям, живущим в них организмам заливы обычно мало отличаются от морей и океанов.

В ряде случаев части океанов называются морями или заливами неправильно: так, заливы Персидский, Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский по своим гидрологическим режимам следует отнести к морям, тогда как море Бофорта (Северная Америка) должно называться заливом. В зависимости от причин возникновения, размеров, конфигурации, степени связи с основным водоемом среди заливов различают: бухты - небольшие акватории, более или менее обособленные береговыми мысами или островами и обычно удобные для устройства порта или стоянки судов;

эстуарии - воронкообразные заливы, образующиеся в устьях рек под воздействием морских течений и высоких приливов (лат. aestuanum – затопляемое устье рек). Эстуарии образуются при впадении в моря Енисея, Темзы и реки Святого Лаврентия;

фьорды (норв. fjord) - узкие и глубокие заливы с высокими и скалистыми берегами. Эти заливы иногда вдаются в сушу на 200 км, при глубине в 1 ООО метров и более. Образовались фьорды в результате затопления морем тектонических разломов и речных долин, обработанных ледником. Распространены фьорды по берегам Скандинавского полуострова, Гренландии, Аляски, Новой Зеландии. В России - на Кольском полуострове, Новой Земле, Чукотке;

лагуны (лат, lacus - озеро) - неглубокие заливы, отделенные от моря узкими песчаными косами и соединенные с ним проливом. Из-за слабой связи с морем в низких широтах лагуна имеет более высокую соленость, а в высоких и при впадении крупных рек их соленость ниже морской. С лагунами связаны многие залежи полезных ископаемых, так как при впадении крупных рек в лагуну в ней накапливаются различные осадки;

лиманы (греч. limen - гавань, бухта). Эти заливы сходны с лагунами и образуются при затоплении морем расширенных устьев равнинных рек: Образование лимана связано и с опусканием береговой полосы. Так же, как и в лагуне, вода в лимане имеет значительную соленость, но, кроме этого, содержит и лечебные грязи. Хорошо выражены эти заливы по берегам Черного и Азовского морей. Лиманы в Балтийском море и в Южном полушарии называют гафами (нем. haff - залив). Образуются гафы в результате действия вдоль береговых течений и прибоев;

губа - морской залив в устье реки. Это поморское (народное) название больших и малых заливов, в которые впадают реки. Это заливы мелководные, вода в них сильно опреснена и по цвету резко отличается от морской, дно в заливах покрывают речные отложения, вынесенные рекой. На севере России расположена Онежская губа, Двинская губа, Обская губа, Чешская губа и др.

Части Мирового океана (моря, океаны, заливы) соединяются между собой проливами.

Пролив - сравнительно широкое водное пространство, ограниченное с двух сторон берегами материков, островов или полуостровов. По ширине проливы очень различны. Пролив Дрейка, соединяющий Тихий и Атлантический океаны, около 1 ООО км шириной, а Гибралтарский пролив, соединяющий Средиземное море с Атлантическим океаном, в самом узком месте не шире 14 км.

Итак, Мировой океан как часть гидросферы состоит из океанов, морей, заливов и проливов. Все они связаны между собой.

Ресурсы Мирового океана

По мнению многих ученых-океанологов, Мировой океан представляет собой огромную кладовую различных природных ресурсов, которые вполне сравнимы с ресурсами земной суши.

Во-первых, к таким богатствам относится сама морская вода. Объем ее составляет 1370 млн. км3, или 96,5% всей гидросферы. На каждого жителя Земли приходится примерно 270 млн. м3 морской воды. Этот объем равен семи таким водохранилищам, как Можайское на Москве-реке. К тому же в морской воде содержится 75 химических элементов: поваренная соль, магний, калий, бром, уран, золото. Морская вода служит также источником получения йода.

Во-вторых, Мировой океан богат минеральными ресурсами, которые добываются с его дна. Наибольшее значение имеет нефть и газ, которые добывают с континентального шельфа. Они составляют по стоимости 90% всех ресурсов, получаемых сегодня с морского дна. Морская добыча нефти в общем объеме составляет приблизительно 1/3. Ожидается, что к 2000 году половина всей нефти, которая добывается на Земле, будет иметь морское происхождение. Значительная добыча нефти сейчас ведется в Персидском заливе, в Северном море, в Венесуэльском заливе. Большой опыт в освоении подводных нефтегазовых месторождений накоплен в Азербайджане (Каспийское море), США (Мексиканский залив и побережье Калифорнии).

Главным богатством глубоководного ложа океана являются железомарганцевые конкреции, содержащие до 30 разных металлов. Они были обнаружены на дне Мирового океана еще в 70-х годах XIX века английским научно-исследовательским судном «Челленджер». Наибольший объем железомарганцевые конкреции занимают в Тихом океане (16 млн. км). Первый опыт добычи конкреций предприняли США в районе Гавайских островов.

В-третьих, огромен потенциал энергетических ресурсов вод Мирового океана. Наибольший прогресс достигнут в области использования энергии приливов и отливов. Установлено, что лучшие возможности для создания крупных приливных станций имеются в 25 местах Земли. Большими ресурсами приливной энергии обладают следующие страны: Франция, Канада, Великобритания, Австралия, Аргентина, США, Россия. Лучшие возможности этих стран объясняются тем, что высота прилива здесь достигает 10-15 м. Россия по потенциальным запасам приливной энергии занимает одно из первых мест в мире. Особенно велики они на побережьях Белого, Баренцева и Охотского морей. Суммарная энергия их превышает энергию, вырабатываемую сегодня гидроэлектростанциями страны. В некоторых странах мира разрабатываются проекты использования энергии волн и течений.

В-четвертых, нельзя забывать и о биологических ресурсах Мирового океана: растениях (водорослях) и животных (рыбах, млекопитающих, моллюсках, ракообразных). Объем всей биомассы океана составляет 35 млрд. тонн, из нее на рыбу приходится 0,5 млрд. т. Как и на суше, в Мировом океане есть более и менее продуктивные территории. Они охватывают площади шельфа и периферийной части океана. Наиболее продуктивными в мире являются Норвежское, Берингово, Охотское, Японское моря. Океанические пространства, отличающиеся низкой продуктивностью, занимают почти 2/3 площади океана.

Более 85% биомассы, которую использует человек, составляют рыбы. Мизерная доля приходится на водоросли. Благодаря рыбе, моллюскам, ракообразным, выловленным в Мировом океане, человечество на 20% обеспечивает себя белками животного происхождения. Биомасса океана используется также для получения высококалорийной кормовой муки для животноводства.

В последние годы в мире все более широкое распространение находит разведение некоторых видов организмов на искусственно созданных морских плантациях. Эти промыслы называются марикультурой. Развитие марикультуры имеет место в Японии (устрицы-жемчужницы), Китае (устрицы-жемчужницы), США (устрицы и мидии), Франции (устрицы), Австралии (устрицы), Нидерландах (устрицы, мидии), средиземноморских странах Европы(мидии). В России, в морях Дальнего Востока, выращивают морскую капусту (ламинарию), морских гребешков.

Бурное развитие техники и технологии привело к вовлечению в хозяйственный оборот ресурсов океана, а его проблемы приобрели глобальный характер. Этих проблем достаточно много. Они связаны с загрязнением океана, снижением его биологической продуктивности, освоением минеральных и энергетических ресурсов. Использование океана особенно увеличивалось за последние годы, что резко усилило нагрузку на него. Интенсивная хозяйственная деятельность привела к растущему загрязнению вод. Особенно пагубно сказываются на экологической обстановке в Мировом океане аварии нефтеналивных судов, буровых платформ, слив загрязненной нефтью воды с судов. Особенно загрязнены окраинные моря: Северное, Балтийское, Средиземное, Персидский залив.

Загрязняются воды Мирового океана и отходами промышленности, и бытовыми отходами и мусором.

Сильное загрязнение Мирового океана снизило биологическую продуктивность океана. Например, Азовское море сильно загрязнено удобрениями с полей. В результате рыбопродуктивность этого водоема заметно снизилась. В Балтийском море сильные загрязнения уничтожили всякую биологическую жизнь на 1/4 его акватории.

Проблема Мирового океана - это проблема будущего всей цивилизации, так как от того, насколько разумно человечество их разрешит, зависит и его будущее. Решение этих проблем требует согласованных международных мер по координации использования океана. В последние годы принят ряд международных соглашений, ограничивающих загрязнение вод океана. Однако экономические проблемы его настолько остры, что необходимо переходить к более кардинальным мерам, так как гибель Мирового океана неминуемо приведет к гибели всей планеты.

Рельеф дна Мирового океана

Прежние представления о дне Мирового океана как о единой равнинной области объяснялись недостаточностью фактических данных о подводной части нашей планеты. В результате длительного исследования Мирового океана накопились сведения, позволившие утверждать, что дно океана устроено не менее сложно, чем материк. Так же, как и на суше, на рельеф океанического дна большое влияние оказали экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние) процессы. Внутренние вызывают вертикальные и горизонтальные перемещения участков земной коры, землетрясения и извержения вулканов. Они создают, как и на суше, крупные формы рельефа.

К внешним процессам, формирующим дно океана, относится осадкообразование, то есть оседание и накопление продуктов разрушения горных пород. Распределение и перемещение их происходит под влиянием океанических течений в Мировом океане.

В настоящее время в рельефе дна океана выделяют следующие части:

Шельф, или материковая отмель.

Это прилегающая к берегу плоская или немного наклонная подводная часть. Шельф оканчивается перегибом дна - бровкой. Глубина шельфа не превышает 200 метров, а ширина может быть различной: в морях Северного Ледовитого океана, у северного побережья Австралии, в Беринговом, Желтом, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях он наиболее широкий, а у западных берегов Северной и Южной Америки тянется узкой полосой вдоль берега. Шельф занимает около 9% площади Мирового океана. Это самая продуктивная его часть, так как именно здесь добывается 90% морепродуктов и многие полезные ископаемые, в первую очередь нефть и природный газ. В 1982 году конвенция ООН установила 200-мильную экономическую зону и юридическую внешнюю границу шельфа, до которой распространяются права прибрежного государства.

Материковый склон.

Эта часть океанического дна лежит ниже границы шельфа (от бровки) до глубин в 2000 метров. Она имеет крутые склоны в 15-20°, а иногда и до 40°. Материковый склон сильно расчленен ступенями и боковыми ложбинами. На нем встречаются котловины и возвышенности. Под действием силы тяжести по материковому склону перемещаются большие массы разрушенных горных пород, нередко даже в виде огромных оползней, и откладываются на океаническом дне. Материковый склон занимает 12% площади Мирового океана. Продуктивность его значительно ниже, чем у шельфа. Растительный мир беден из-за недостатка света. Животные ведут придонный образ жизни. Материковый склон переходит в ложе океана.

Ложе Мирового океана.

Оно располагается на глубине от 2500 до 6000 метров и занимает 3/4 площади Мирового океана. Продуктивность этого участка самая низкая, так как климатические особенности, сильная соленость (до 35%о) не позволяют развиваться здесь богатому животному и растительному миру.

Ложе океана имеет сложный рельеф. Наиболее интересной его формой являются срединно-океанические хребты, открытие которых произошло в пятидесятые годы XX века. Это крупнейшие формы рельефа дна Мирового океана, образующие единую систему горных сооружений, протяженностью более 60000 км. Они представляют собой валообразные поднятия океанической земной коры. Относительная высота их 3-4 км, ширина до 2000 км. Вдоль оси поднятия обычно проходит разлом, представляющий собой ущелье. Оно делит поднятие на две части, склоны которого круто обрываются к ущелью и полого в сторону ложа океана. На дне ущелья обнаруживаются излияния базальтовой магмы, горячие источники, а на склонах хребтов располагаются вулканы. Хребты сложены магматическими горными породами, почти не прикрытыми осадочными. Срединно-океанические хребты разбиты поперечными разломами, с которыми связана вулканическая деятельность и землетрясения, так как здесь проходят границы литосферных плит. Там, где вершины океанических хребтов выходят на поверхность, образуются острова (например, Исландия). Есть в океане и отдельные горные хребты (хребет М.В.Ломоносова в Северном Ледовитом океане).

Между подводными хребтами простираются обширные глубоководные котловины (более 4000 метров). Рельеф их дна выровнен морскими отложениями. В основном поверхность котловин мелкохолмистая. Над дном котловин поднимаются высокие конусы вулканов. Действующие извергают лаву, которая разносится водными потоками и оседает на дно. Вершины потухших вулканов выровнены, они имеют плоскую форму. Выравнивание вершин этих вулканов происходит с помощью океанических течений. Поднимаясь над водой, вершины вулканов образуют острова (например, Гавайские).

Дно океанов покрыто морскими осадками. По происхождению они бывают материковыми и океаническими.

Материковые осадки образовались путем смытия их с суши. Они покрывают главным образом шельф океана, и местами их толщина достигает 4000 м. У самого берега здесь часто отлагается галька, песок, оседают самые мелкие частицы, образующие глину. Материковые осадки покрывают примерно 1/4 всей поверхности морского дна.

Океанические осадки, порожденные самим океаном, покрывают 3/4 поверхности морского дна, но толщина их не превышает 200 м. Это прежде всего остатки обитателей океана. Здесь же оседает и вулканический пепел, который при извержении вулканов разносится иногда на тысячи километров вокруг. Все это образует тончайший ил. Он накапливается на дне океана очень медленно, примерно 1 см за 2000 лет. Чем ближе к берегам, чем накопление осадков идет быстрее: в центральной части Черного моря слой в 1 см накапливается за 25-40 лет, а у берегов - за 5-6 лет.

Соленость вод Мирового океана

Главным признаком, отличающим воды Мирового океана от вод суши, является их высокая соленость. Количество граммов веществ, растворенных в 1 литре воды, называют соленостью.

Морская вода - это раствор 44 химических элементов, но первостепенную роль в ней играют соли. Поваренная соль придает воде соленый вкус, а магниевая - горький. Соленость выражается в промилле (%о). Это тысячная доля числа. В литре океанической воды растворено в среднем 35 граммов различных веществ, значит, соленость будет 35%о.

Количество солей, растворенных в Мировом океане, будет примерно 49,2 10 тонн. Для того чтобы наглядно представить себе, насколько велика эта масса, можно привести следующее сравнение. Если всю морскую соль в сухом виде распределить по поверхности всей суши, то та окажется покрытой слоем толщиной в 150 м.

Соленость вод океана не везде одинакова. На величину солености влияют следующие процессы:

испарение воды. При этом процессе соли с водой не испаряются;

льдообразование;

выпадение атмосферных осадков, понижающих соленость;

сток речных вод. Соленость вод океана у материков значительно меньше, чем в центре океана, так как воды рек опресняют ее;

таяние льдов.

Такие процессы, как испарение и льдообразование, способствуют повышению солености, а выпадение осадков, сток речных вод, таяние льдов понижают ее. Главную роль в изменении солености играют испарение и выпадение атмосферных осадков. Поэтому соленость поверхностных слоев океана, так же как и температура, зависит от климатических условий, связанных с широтой.

Соленость Красного моря - 42%о. Это объясняется тем, что в это море не впадает ни одной реки, атмосферных осадков здесь выпадает очень мало (тропики), испарение воды от сильного нагрева солнцем очень большое. Вода испаряется из моря, а соль остается. Соленость Балтийского моря не выше 1%о. Это объясняется тем, что это море находится в климатическом поясе, где меньше испарение, но выпадает больше осадков. Однако общая картина может нарушаться течениями. Это особенно хорошо заметно на примере Гольфстрима - одного из самых мощных течений в океане, ветви которого, проникая далеко в Северный Ледовитый океан (соленость 10-11%о), несут воды с соленостью до 35%0. Обратное явление наблюдается у берегов Северной Америки, где под воздействием холодного арктического течения, например Лабрадорского, понижается соленость воды у берегов.

Соленость глубинной части океана в целом практически постоянна. Здесь отдельные слои воды с различной соленостью могут чередоваться по глубине в зависимости от их плотности.

Воды, соленость которых не превышает 1%о, называются пресными.

Температура вод Мирового океана

Океан получает от Солнца много тепла. Занимая большую площадь, он получает тепла больше, чем суша.

Но солнечные лучи нагревают только верхний слой воды толщиной всего несколько метров. Вниз от этого слоя тепло передается в результате постоянного перемешивания воды. Но необходимо заметить, что температура воды с глубиной понижается, сначала скачкообразно, а затем плавно. На глубине вода почти однородна по температуре, так как глубины океанов в основном заполнены водами одного и того же происхождения, формирующимися в полярных областях Земли. На глубине более 3-4 тысяч метров температура обычно колеблется от +2°С до 0°С.

Температура поверхностных вод также неодинакова и распределяется в зависимости от географической широты. Чем дальше от экватора, тем ниже температура. Это связано с различным количеством тепла, которое поступает от Солнца. Из-за шарообразности нашей планеты угол падения солнечного луча на экваторе больше, чем у полюсов, поэтому и тепла экваториальные широты получают больше, чем полярные. На экваторе наблюдаются наиболее высокие температуры вод океана - +28-29°С. К северу и югу от него температура воды понижается. Из-за близости холодной Антарктиды скорость понижения температур к югу несколько быстрее, чем к северу.

На температуру морской воды влияет и климат окружающих территорий. Особенно высока она в морях, окруженных жаркими пустынями, например в Красном море - до 34°С, в Персидском заливе - до 35,6°С. В умеренных широтах температура изменяется в зависимости от времени суток.

Кроме географической широты и климата окружающих территорий, на температуру океанических вод влияют и течения. Теплые течения уносят теплые воды от экватора в умеренные широты, а холодные несут от полярных областей холодную воду. Подобное перемещение вод способствует более равномерному распределению температур в водных массах.

Самая высокая средняя температура у поверхности воды в Тихом океане равна 19,4°С. Второе место (17,3°С) занимает Индийский океан. На третьем месте - Атлантический океан, имеющий среднюю температуру около 16,5°С. Наиболее низкая температура воды в Северном Ледовитом океане - в среднем чуть выше 1°С. Следовательно, для всего Мирового океана средняя температура поверхностных вод составляет около 17,5°С.

Итак, океан поглощает тепла на 25-50% больше, чем суша, и в этом его огромная роль для живых существ всей планеты. Солнце все лето нагревает его воду, а зимой эта прогретая вода постепенно отдает тепло атмосфере. Таким образом, Мировой океан - что-то вроде «котла центрального отопления» Земли. Без него на Земле наступят такие жестокие морозы, что погибнет все живое. Было подсчитано, что если бы океаны не сохраняли так бережно свое тепло, то средняя температура на Земле была бы равна -21°С, а это на целых 36 С ниже той, которую мы имеем на самом деле.

Ветровые волны в мировом океане

Волнение моря представляет собой колебание водной поверхности вверх и вниз от среднего уровня. Однако в горизонтальном направлении водные массы при волнении не перемещаются. В этом можно убедиться, наблюдая за поведением поплавка, качающегося на волнах.