География Морской и речной транспорт. Внутренний водный (речной) транспорт

Водный (речной) транспорт - это транспорт, который осуществляет перевозки пассажиров и грузов судами по водным путям как естественного происхождения (реки, озера), так и искусственного (водохранилища, каналы). Главным его преимуществом является низкая себестоимость, благодаря чему он занимает важное место в федеральной транспортной системе страны, несмотря на сезонность и низкую скорость.

Достоинства и недостатки

Речной транспорт России играет важную роль в межрайонных и внутрирайонных перевозках нашей страны. Его преимущества заключаются в путях естественного происхождения, на обустройство которых используется меньшее количество затрат, чем на возведение железных и шоссейных дорог. Стоимость грузовых перевозок по водным артериям ниже, чем по железной дороге. А производительность труда выше на 35 процентов.

Однако речные перевозки имеют ряд недостатков - это сезонный характер, низкая скорость передвижения, ограниченность использования, которая обусловлена конфигурацией водной сети. Кроме того, крупные артерии нашей страны текут с севера на юг, и с юга на север, а главные грузовые потоки имеют широтное направление.

Основные магистрали

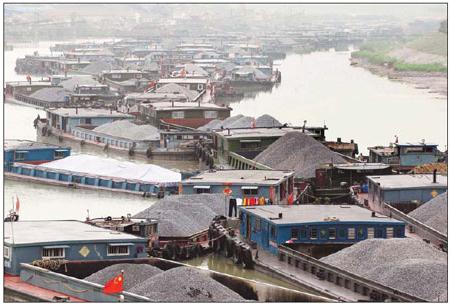

Благодаря строительству каскадов гидроузлов реки Волга и Кама превратились в глубоководные магистрали. Межбассейновые соединения Московско-Волжское, и Волжское составляют сегодня Единую глубоководную систему, общая протяженность которой - 6,3 тысячи километров. При неуклонном росте водных внутренних перевозок в восточной части России по-прежнему ведущая позиция удерживается Волго-Камским бассейном. На его реки приходится более пятидесяти процентов транспортировки пассажиров и грузов. Основное место в данном бассейне заняла перевозка речным транспортом строительных материалов (60 процентов). Их транспортировка осуществляется в обоих направлениях, она носит преимущественно внутрирайонный характер.

А что перевозят по водным магистралям России?

Речной транспорт на этих артериях в основном осуществляет доставку леса, причем как на судах, так и по старинке, на плотах, методом сплава. С Камы на Волгу транспортируется сибирский лес, а по Волго-Балтийскому пути - лес Вологодской и Архангельской областей, Карелии для районов Северного Кавказа и Поволжья. Речной транспорт Москвы задействован в перевозках леса по одноименному каналу в Подмосковье и Москву. Через порты Волги и Камы в бассейн транспортируется кузнецкий уголь, а дальше он развозится по водным артериям к электростанциям. Кроме того, видное место занимает доставка соли - с Баскунчанского соляного промысла вверх по Волге в порты Поволжья, Урала, Центра, на Северо-Западные предприятия и на экспорт. Помимо этого, вверх по Волге направляется сельскохозяйственная продукция из Волгоградской и Астраханской областей, рыба из Каспийского моря, а также химические продукты из Поволжья и Урала. В обоих направлениях транспортируются нефтепродукты и нефть, хлебные грузы.

Основные направления

Речной транспорт России особенно развит в Волжско-Камском бассейнах, ведь Кама с ее притоками - Вяткой и Белой - имеет важное значение в связях Урала с Северо-Западом, Центром, Поволжьем. По Каме вниз переправляют в основном зерно, лес, нефть, химические грузы, строительные минеральные материалы. В обратном направлении транспортируют уголь, цемент, лес. В верховья Камы грузопоток значительно меньше. Кроме того, Волго-Донской канал способствовал увеличению перевозок массовых грузов по Волге. Благодаря ему из районов, которые прилегают к Дону, по Волге транспортируют зерно, уголь, бахчевые культуры, промышленную продукцию и другие грузы. В обратном направлении - цемент, руду, лес, химическую продукцию. Все это перевозит речной транспорт. Самара, как и другие города в Среднем Поволжье, является основным потребителем этих товаров. Большую роль в развитии перевозок играют воднотранспортные связи этого бассейна с Северо-Западным районом, а также с иностранными государствами Бал-тийского моря сквозь Волго-Балтийский путь. Через него в южном направлении транспортируют апатитовый концентрат, руду, строительные материалы, лес, а на север - химические грузы, зерно, уголь и нефтепродукты.

Пассажирские перевозки

В Волго-Камском бассейне сконцентрировались и главные пассажирские потоки. Любой речной вокзал предложит гражданам множество местных, транзитных, внутригородских и пригородных направлений. Пассажирские суда довольно широко используются при организации туризма или отдыха. Наиболее протяженными являются транзитные линии из Москвы в Астрахань, Пермь, Ростов и Уфу. Самый крупный речной вокзал находится в столице России. В Волго-Вятском бассейне самыми крупными речными портами являются Нижний Новгород, Вол-гоград, Москва, Пермь, Астрахань, Казань, Ярославль.

Северо-западное направление

Реки с давних времен служили центральными транспортными коммуникациями Северо-Западного и Северного экономических районов. В европейской его части основными водными артериями для перевозки грузов являются Северная Двина со своими притоками Сухоной и Вычегдой, Печора, Мезень, а на Северо-Западе - Свирь, Нева и Беломоро-Балтийский канал. По северным водным артериям проходит мощный поток минеральных строительных и нефтяных материалов, леса, а также зерна и угля. Основными портами являются Нарьян-Мар, Печора, Мезень, Архангельск, Котлас.

Северо-Западный бассейн обеспечивает доставку в южном направлении леса и из Карелии, апатитового концентрата с полуострова Кольский. В обратном направлении - промышленных товаров, зерна, соли и нефтепродуктов. Пе-ревалочными пунктами для различных товаров служат Волхов, Петрозаводск и Санкт-Петербург. Отсюда в Москву и Верхневолжский район организованы постоянные пассажирские линии. Хорошо развиты здесь и местные маршруты, особенно это стало заметно с увеличением количества скоростных судов.

Восточное направление

На востоке России первое место в вопросах перевозок занимает Обь-Иртышский бассейн Западной Сибири. Речной транспорт здесь способствовал освоению газовых и нефтяных ресурсов, а также лесных массивов. Из главных транспортных перевалочных узлов (Тобольска, по Иртышу и Оби поступает уголь, буровое оборудование и трубы, строительные материалы, продовольственные и промышленные товары в районы нефтяных и газовых промыслов Тюменской области. Доставка грузов в глубинные районы материка осуществляется по Северному морскому пути с последующей перевалкой в устьях Таза, Пура и Оби на речные суда. Большая часть перевозок приходится на лес, который поступает в плотах в речной порт Асино. Дальше его перевозят на судах в Новосибирск, Омск, Томск. Больше четверти доставок по Иртышу и Оби составляют строительные материалы, которые поступают с южных регионов на север, в районы нефтегазовой промышленности. Кроме того, большое значение имеет речной транспорт в перевозке хлебных грузов, соли, угля и нефтепродуктов.

На Оби, наряду с древними портами Барнаулом и Новосибирском, важную роль играют порты, которые возникли в связи с созданием промышленных центров - Сургут, Обь, Лабытнанги, Салехард.

Енисей и Ангара

Речной транспорт Енисея связывает южную часть Восточной Сибири с районами Заполярья. Здесь лесные перевозки достигают двух третей всего грузооборота Енисея. Кроме того, по реке транспортируют зерно, нефтепродукты, каменный уголь и минеральные строительные материалы. Верхний Енисей, от Минусинска до Красноярска, характеризуется преобладанием грузового потока вниз по течению, главное место в нем занимает зерно.

Устье Ангары: отсюда поступает основная часть леса, разделяет товаропоток на Енисее. Основная часть направляется вверх, а от устья и до Диксона - вниз по реке. Кроме леса, существенное положение занимают перевозки строительных минеральных материалов и угля. Основными портами являются Красноярск, Енисейск, Дудинка, Игарка, а на Ан-гаре - Макарьево, Братск, Иркутск, Усть-Илимск.

Лена и Амур

На Лене судоходство начинается от порта Осетрово и осуществляется до дельты реки. Здесь кроме внутренних товаров доставляют грузы, которые поступают с железной дороги - из бухты Тикси и Осетрово. Две трети перевозок составляют уголь и строительные материалы, остальное - лес и нефть. Основная их часть идет сверху вниз. Грузовые операции осуществляются в портах Киренск, Осетрово, Якутск, Витим.

На Дальнем Востоке большое транспортное значение имеет Амур и его при-токи Бурея и Зея. Основными грузами являются зерно, соль, металл, уголь, лес, нефть и рыба. Крупные порты - Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Хабаровск. В этих районах в связи с недостаточно развитой инфраструктурой сухопутных коммуникаций речной транспорт имеет важное значение и в перевозке пассажиров.

Морской транспорт

Основное значение морского транспорта заключается в том, что он обеспечивает весьма значительную часть внешней торговли России. Каботаж существенен только для снабжения восточных и северных побережий страны. Грузооборот для морского транспорта составляет восемь процентов. Это достигается в результате самого большого расстояния перевозок - приблизительно 4,5 тысячи километров. Перевозки пассажиров на морском транспорте незначительны.

Проблемы морского транспорта России

В масштабе планеты морской транспорт по грузообороту занимает первое место, выделяясь наименьшей себестоимостью доставок грузов. В Российской Федерации он развит относительно слабо, это объясняется тем, что главные экономические центры нашей страны значительно удалены от морских портов. Кроме того, большая часть морей, которые окружают территорию России, являются замерзающими. Это существенно повышает стоимость использования данного Еще одной проблемой является весьма устаревший флот нашей страны. Так, морской и речной транспорт России был построен более двадцати лет назад, что по мировым стандартам неприемлемо, такие корабли должны быть списаны. В отечественном флоте практически отсутствуют современные типы судов: лихтеровозы, контейнеровозы, газовозы, суда с горизонтальной выгрузкой-погрузкой и другие. До присоединения Крыма у России было всего одиннадцать крупных морских портов, а это недостаточно для такой большой страны. В результате около половины грузов, идущих морскими путями, обслуживалось иностранными портами. В основном это бывшие советские республики: Украина (Одесса), Эстония (Таллинн), Литва (Клайпеда). Использование морских транспортных судоходных узлов других государств способствует и большим финансовым потерям. Если с черноморскими портами ситуация более или менее решена, то на побережье Балтийского моря ведется строительство нового порта.

1. Каково значение водного транспорта в развитии хозяйства России?

Водный транспорт – это природные пути, недорогие в эксплуатации, массовость перевозок грузов и пассажиров. Самая большая единичная грузоподъемность. Наиболее значима роль водного транспорта там, где отсутствуют другие его виды.

2. Выберите верный ответ. Речной транспорт имеет большое значение: а) в Приморском и Хабаровском краях; б) в республике Саха (Якутия) и Магаданской области; в) в Московской и Саратовской областях.

Верный ответ: а) в Приморском и Хабаровском краях.

3. Охарактеризуйте морской транспорт. Перечислите крупнейшие порты страны.

Морской транспорт России обслуживает в основном внешнюю торговлю. Единственный район, в котором важную роль играют внутрирайонные морские перевозки, - Дальний Восток, где северо-восточные территории снабжаются всем необходимым из портов южной части района.

Крупнейшие порты страны:

Тихоокеанский бассейн: Владивосток, Находка;

Балтийский бассейн: Санкт-Петербург, Приморск, Усть-Луга, Выборг, Калининград;

Черноморско-Азовский бассейн: Новороссийск, Туапсе, Севастополь;

Северный бассейн: Архангельск, Мурманск.

4. Выберете верный ответ. Крупным портом Тихоокеанского бассейна является: а) Санкт-Петербург; б) Мурманск; в) Владивосток; г) Новороссийск.

Верный ответ: в) Владивосток.

5. Назовите особенности авиационного транспорта.

Авиационный транспорт – самый дорогой, но и самый быстрый.

6. Что такое транспортный узел? Каково значение транспортных узлов?

Транспортный узел – пункт, где сходятся несколько видов транспорта или несколько транспортных путей, и осуществляется перевалка грузов с одного вида транспорта на другой.

Транспортные узлы обеспечивают взаимодействие различных видов транспорта.

7. Какими видами транспорта вы будете добираться из дома в Архангельск, Пермь, Астрахань, Магадан и почему? Через какие населенные пункты будет проходить ваш путь? Составьте подробные маршруты.

Добираться из дома (Челябинска) до Архангельска будем самолетом, потому что расстояние до конечного пункта назначения достаточно большое (более 2 тыс. км). Наш путь будет проходить через Москву (1 пересадка).

Добираться из дома (Челябинска) до Перми будем поездом, т.к. расстояние между городами не большое, а поездка – не дорогая. Наш путь будет проходить через Екатеринбург.

Добираться из дома (Челябинска) до Астрахани будем самолетом, потому что расстояние до конечного пункта назначения достаточно большое (более 1,5 тыс. км). Наш путь будет проходить через Москву (1 пересадка).

Добираться из дома (Челябинска) до Магадана будем самолетом, потому что расстояние до конечного пункта назначения достаточно большое (более 5 тыс. км). Наш путь будет проходить через Москву и Новосибирск (2 пересадки).

8. В мире сегодня активно развиваются технологии интеллектуальных транспортных систем (ИТС), позволяющие оптимизировать дорожное движение и прежде всего повысить его безопасность. С помощью современных электронных систем данные о ситуации на дорогах собираются в специальные центры, где анализируются. Результаты затем направляются обратно на дороги, вдоль которых установлены табло, информируемые водителей о дорожной ситуации. Информация для водителей может передаваться так же с помощью мобильных телефонов, радиоприемников и навигационных систем. Каким вы видите развитие этого сектора в России в ближайшие 10 лет?

При применении систем ИТС будет сокращено время в пути и оптимизирован выбор маршрута или вида транспорта, повысится эффективность использования транспортной инфраструктуры. Пользователи автотранспорта смогут избежать потерь времени в заторах, поисках парковки, особенно на въездах в город, и достичь конечных целей поездки в кратчайший срок. Наиболее эффективное транспортное обслуживание будет направлено на ускорение транспортного потока и сокращение заторов на основных маршрутах движения.

Роль и значение водного транспорта для экономико- хозяйственной деятельности РФ.

Пути сообщения – своеобразная жизненно важная система хозяйственного организма страны. В ее единой транспортной системе важное место занимает внутренний водный транспорт, который осуществляет перевозку по внутренним водным путям (ВВП) России.

Внутренний водный транспорт – комплекс, состоящий из ВВП (реки, судоходные каналы, озера и водохранилища), флота, портов, судоремонтных и судостроительных предприятий.

ВВП подразделяются на естественные (внутренние моря, озера и реки) и искусственные (шлюзовые реки, судоходные каналы, искусственные моря, водохранилища). Выделяются магистральные водные пути, в том числе международные, обслуживающие внешнеторговые перевозки нескольких государств (Дунай, Одер, Рейн, Амур, Парагвай, Нигер), и магистральные, обслуживающие перевозки между крупными районами внутри страны (Волга, Янцзы, Миссисипи), а также местные, обслуживающие внутрирайонные связи.

Россия первой из стран Европы завершила (1975 г.) процесс создания Единой глубоководной системы путей страны и континента в целом, связавшей судоходными путями все омывающие Европу моря. Подобной водно-транспортной системы нет ни в одной стране и ни на одном континенте (рис.1). Создание внутриконтинентальной системы глубоководных путей стимулировало строительство судов нового типа (смешанного «река- море» плавания), осуществляющих перевозки по всем водным путям указанной системы - рекам, озерам и морям, позволило сократить сроки доставки грузов и стоимость перевозок, исключить перегрузочные операции в промежуточных морских портах маршрута перевозок.

Расширяют ВВП за счет: сооружения гидроузлов (Свирского, Иваньковского, Угличского, Рыбинского, Пермского, Волгоградского, Саратовского, Нижнекамского и др); строительства каналов (Беломорско-Балтийского, им.Москвы, Днепровско-Бугского, Волго-Донского и др); образования водохранилищ (в Волжском бассейне, Западно- и Восточно Сибирском и др); развития портовых хозяйств (введение в эксплуатацию новых портов и причалов, модернизация существующих); широкого проведения землечерпательных и выправительных работ; улучшения судоходных условий на реках с малыми глубинами (так называемых «малых реках»).

Основной особенностью внутреннего водного транспорта является относительная дешевизна перевозок. Дополнительное его преимущество – меньший удельный расход металла и топлива на сопоставимый объем перевозок выправительных работ; улучшения судоходных условий на реках с малыми глубинами (так называемых «малых реках»).

Основной особенностью внутреннего водного транспорта является относительная дешевизна перевозок. Дополнительное его преимущество – меньший удельный расход металла и топлива на сопоставимый объем перевозок и меньшие первоначальные капитальные вложения. Последнему в значительной мере способствует то, что внутренний водный транспорт использует большей частью естественные водные пути – реки и озера. Искусственные каналы и водохранилища строят с целью их комплексного использования не только для транспорта, но и для энергетики, водоснабжения промышленности и сельского хозяйства, т.е. расходы на их использование лишь частично относятся на транспорт.

Рис.1.1 Схема единой глубоководной континентальной системы

Преимущество внутреннего водного транспорта – высокая пропускная способность ВВП, которая обеспечивается за счет создания транспортных потоков судов.

Транспортный поток судов можно представить как неравномерную по времени последовательность движения неоднородных судовых транспортных средств. Так возможно одновременное движение судов и составов большой грузоподъемности при одновременном обгоне их скоростными судами. Пропускная способность р.Волги более 100 млн.т за навигацию, что значительно больше пропускной способности двухпутной железной дороги той же протяженности.

В 1913 г. протяженность судоходных ВВП составляла 64,6 тыс.км. Перевозки грузов по ним достигали 49,1 млн.т, а число перевезенных пассажиров превышало 11 млн.человек. Эти перевозки приходились в основном на реки Европейской части России. Реки Сибири и Дальнего Востока для судоходства почти не использовались. По Оби, Иртышу, Енисею, Лене, Амуру плавали лишь единичные суда. Удельный вес перевозок по рекам восточных бассейнов составлял всего 6% от общего грузооборота России.

В годы первых пятилеток начаты грандиозные работы по реконструкции ВВП. С вводом в эксплуатацию в декабре 1926 г. Волховского гидроузла значительно улучшились условия плавания судов по Волхову. Высоконапорной плотиной Днепрогэс был поднят уровень воды на порогах, и Днепр стал судоходным на всем протяжении. Ввод в действие в 1933 г. первого гидроузла на реке Свирь увеличил глубину в ее нижнем течении, в ввод в том же году Беломорско-Балтийского канала соединил Белое море с Балтийским.

В середине 30-х гг. развернулись большие работы по созданию Единой глубоководной сети Европейской части СССР. На Волге сооружен каскад гидроузлов и водохранилищ, первый из них – Иваньковский – вступил в эксплуатацию вместе с каналом им.Москвы. В 1952 г. было завершено строительство Волго-Донского судоходного канала им.В.И.Ленина, который соединил важнейшие экономические районы Европейской части России – Урал, Поволжье, Центр – с Донбассом и Югом. В 1955 г. на Волге вступили в строй 2 крупнейших гидроузла – Горьковский и Куйбышевский, в результате чего гарантированная глубина на Волге и Каме увеличилась на 0,9 м.

Ввод в эксплуатацию в 1957 г. первого гидроузла на Каме, выше Перми, способствовал дальнейшему улучшению судоходства на реке. В 1964 г. введено в эксплуатацию Воткинское водохранилище, в том же году завершена реконструкция Волго-Балтийского водного пути им.В.И.Ленина, обеспечившего надежную транспортную связь между экономическими районами Центра и Северо-Запада. России. Сооружение сложных судовых каналов Беломорско-Балтийского, Волго-Донского и Волго-Балтийского водного пути позволило соединить моря, омывающие Европейскую часть России, внутренними глубоководными речными магистралями и образовать единую транспортную сеть.

В 50-60 гг. развернулось строительство гидроузлов на восточных реках Сибири. Были построены ГЭС: Иркутская и Братская на Ангаре, Новосибирская на Оби, Бухтарминская и Усть-Каменогорская на Иртыше, Красноярская на Енисее.

Благодаря созданию водохранилищ мощные сибирские реки из путей сообщения местного значения превратились в транзитные магистрали, связанные Северным морским путем с портами Европейской части страны.

К водным путям тяготеют в основном грузы, не требующие срочной доставки и перевозимые большими массами. Это так называемые массовые грузы лес, нефть, зерно, руда, уголь, строительные материалы, химические удобрения,

Рис.1.2 Пассажирские суда.

соль. Исключительно по воде перевозят и некоторые особо крупногабаритные грузы.

Речной флот имеет большое разнообразие судов как по назначению так и по грузоподъемности. По назначению суда могут быть грузовыми, пассажирскими, смешанными - грузо-пассажирскими, различной грузоподъемности от 150 т до 5300 т. Пассажирские суда подразделяются по пассажиро - вместимости и по количеству палуб. Могут быть водоизмещающие и не водоизмещающие на подводных крыльях и воздушной полушке. Это так называемые скоростные суда, скорость движения которых составляет 30 км/ч и более.(рис.2,3)

Рис.1.3 Судно на подводных крыльях

На магистральных реках работают крупные буксиры и буксиры-толкачи мощностью от 883 до 1472 квт, а также толкачи и буксиры средней мощности от 446 до 588 квт, которые могут переводить большие и сложные составы состоящие из несамоходных судов и плотов.(рис.4,5,6)

Большой интерес представляют суда смешанного (река-море) плавания, которые предназначены для без перевалочных перевозок грузов по морским и внутренним водным путям. Эти суда имеют ограничения по волнению до 6 баллов и по удалению от портов-убежищ до 50 -100 миль. К таким судам относятся суда типа «Балтийский», «Волго-Балт», «Сормовский», «Волго-Танкер» и др.(рис.7)

Рис.1.4. Букс – толкач

Рис.1.5 Несамоходные суда, ведомые буксиром – толкачем

Рис.1.6 Ледокол.

Рис.1.7. Суда смешанного «река-море» плавания.

Транспорт является одной из ключевых отраслей любого государства. Объем транспортных услуг во многом зависит от состояния экономики страны. Однако сам транспорт часто стимулирует повышение уровня активности экономики. Он освобождает возможности, таящиеся в слаборазвитых регионах страны или мира, позволяет расширить масштабы производства, связать производство и потребителей .

Особое место транспорта в сфере производства заключается в том, что, с одной стороны, транспортная промышленность составляет самостоятельную отрасль производства, а потому особую отрасль вложения производственного капитала. Но с другой стороны, она отличается тем, что является продолжением процесса производства в пределах процесса обращения и для процесса обращения .

Транспорт -- важная составная часть экономики России, так как является материальным носителем между районами, отраслями, предприятиями. Специализация районов, их комплексное развитие невозможны без системы транспорта. Транспортный фактор оказывает влияние на размещение производства, без его учета нельзя достичь рационального размещения производительных сил. При размещении производства учитывается потребность в перевозках, масса исходных материалов готовой продукции, их транспортабельность, обеспеченность транспортными путями, их пропускная способность и т.д. В зависимости от влияния этих составляющих и размещаются предприятия. Рационализация перевозок влияет на эффективность производства, как отдельных предприятий, так и районов, и страны в целом .

Важное значение транспорт имеет и в решении социально-экономических проблем. Обеспеченность территории хорошо развитой транспортной системой служит одним из важных факторов привлечения населения и производства, является важным преимуществом для размещения производительных сил и дает интеграционный эффект.

Специфика транспорта как сферы экономики заключается в том, что он сам не производит продукцию, а только участвует в ее создании, обеспечивая производство сырьем, материалами, оборудованием и доставляя готовую продукцию потребителю. Транспортные издержки включаются в себестоимость продукции. По некоторым отраслям промышленности транспортные издержки очень значительны, как, например, в лесной, нефтяной отраслях промышленности, где они могут достигать 30% себестоимости продукции. Транспортный фактор имеет особо огромное значение в нашей стране с ее огромной территорией и неравномерным размещением ресурсов, населения и основных производственных фондов .

Транспорт создает условия для формирования местного и общегосударственного рынка. В условиях перехода к рыночным отношениям роль рационализации транспорта существенно возрастает. С одной стороны, от транспортного фактора зависит эффективность работы предприятия, что в условиях рынка напрямую связано с его жизнеспособностью, а с другой стороны, сам рынок подразумевает обмен товарами и услугами, что без транспорта невозможно, следовательно, невозможен и сам рынок. Поэтому транспорт является важнейшей составной частью рыночной инфраструктуры.

Важную роль во внешнеэкономических связях страны играет морской транспорт. Он является одним из основных источников получения валютных средств. Важность морского транспорта для России определяется её положением на берегах трёх океанов и протяжённостью морской границы 40 тысяч километров. Порты на Балтике: Калининградский, Балтийский, Санкт-Петербургский, Выборгский; на Чёрном море: Новороссийский (нефтеналивной и грузовой), Таганрогский. Другие крупные порты: Мурманский, Находкинский, Аргангельский, Владивостокский, Ванино. Другие порты (около 30) небольшие .

Производственные мощности портов позволяют обеспечивать только 54% потребности переработки грузов. Основные грузы, перевозимые морским транспортом, -- нефть, руды, стройматериалы, каменный уголь, зерно, лес. Крупные порты -- Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Астрахань, Новороссийск, Туапсе, Находка, Владивосток, Ванино и др. В связи с освоением природных ресурсов Крайнего Севера и Дальнего Востока обеспечена круглогодичная навигация в Норильск, Ямал, Новую Землю. Здесь наибольшее значение имеют порты: Дудинка, Игарка, Тикси, Певек. Намечено строительство двух портов в Санкт-Петербурге.

Россия имеет перегрузочные комплексы сухогрузов и наливные суда, но после распада СССР страна осталась без комплексов по перевалке калийных солей, нефтяных грузов и сжиженного газа, без железнодорожных переправ на Германию и Болгарию, остался только один припортовый элеватор по приемке импортного зерна и один специализированный комплекс по приемке импортного сахара-сырца. 60% российских портов не в состоянии принимать крупнотоннажные суда из-за недостаточных глубин. Очень нерациональна структура транспортного флота. Проблемы морского транспорта России требуют незамедлительного решения, так как оказывают большое влияние на экономическое положение страны.

Речной транспорт имеет небольшой удельный вес в грузе- и пассажирообороте России. Это связано с тем, что основные потоки массовых грузов осуществляются в широтном направлении, а большинство судоходных рек имеет меридиональное направление. Также негативное влияние оказывает сезонный характер речных перевозок. Ледостав на Волге длится от 100 до 140 дней, на реках Сибири -- от 200 до 240 дней. Речной транспорт уступает другим видам и в скорости движения. Но он обладает и преимуществами: более низкой себестоимостью перевозок, требует меньше капитальных затрат на обустройство путей, чем в сухопутных видах транспорта. Основные виды грузов речного транспорта -- минеральные стройматериалы, лес, нефть, нефтепродукты, уголь, зерно .

Большая часть оборота речного транспорта приходится на европейскую часть страны. Важнейшей транспортной речной магистралью здесь служит Волга со своим притоком Камой. На севере европейской части России заметную роль играют Северная Двина, Онежское и Ладожское озера, р. Свирь и Нева. Большое значение для развития речного транспорта в стране имело создание единой глубоководной системы и строительство Беломоро-Балтийского, Волго-Балтийского, Московско-Волжского и Волго-Донского каналов.

В связи с освоением природных ресурсов на востоке страны возрастает транспортное значение Оби, Иртыша, Енисея, Лены, Амура. Особенно заметна их роль в обеспечении районов пионерного освоения, где практически отсутствуют сухопутные транспортные магистрали.

Внутренние речные судоходные пути России составляют 80 тысяч километров. Удельный вес внутреннего водного транспорта в общем грузообороте составляет 3,9%. Роль речного транспорта резко повышается в ряде регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Основным в России является Волго-Камски речной бассейн, на который приходится 40% грузооборота речного флота. Благодаря Волго-Балтийскому, Беломорско-Балтийскому и Волго-Донскому каналам Волга стала стержнем единой водной системы европейской части России, а Москва -- речным портом пяти морей.

Другими важными реками европейской России относятся Северная Двина с притоками, Сухона, Онега, Свирь, Нева.

В Сибири основные реки Енисей, Лена, Обь и их притоки. Все они используются для судоходства и сплава леса, перевозки продовольствия и промышленных товаров в отделённые регионы. Значение сибирский речных путей весьма значительно, вследствие неразвитости железных дорог (особенно в меридиональном направлении). Реки связывают южные районы Западной и Восточной Сибири с Заполярьем. По Оби и Иртышу транспортируется нефть из Тюмени. Обь судоходна на протяжении 3600 км, Енисей -- 3300 км, Лена -- 4000 км (навигация продолжается 4-5 месяцев). Порты нижнего течения Енисей -- Дудинка и Игарка -- доступны для морский судов, следующих Северный морским путём. Крупнейшие перевалочные пункты грузов с рек на железные дороги -- Красноярск, Братск, Усть-Кут.

Важнейшей речной магистралью Дальнего Востока является Амур. Судоходство осуществляется на всём протяжении реки .

В настоящее время в связи с экономическим кризисом идет сокращение объемов перевозок грузов и пассажиров речным транспортом, протяженности внутренних водных судоходных путей, количества причалов.

По величине грузооборота морской транспорт занимает 4 место после железнодорожного, трубопроводного и автомобильного транспорта. Общий грузооборот составляет 100 млрд. тонн. Ему принадлежит ведущая роль в транспортном обслуживании районов Дальнего Востока и Крайнего Севера. Велико значение морского транспорта во внешней торговле России. На него приходится 73% в отправлении грузов и более 90% грузооборота в международном сообщении .

Преимущества морского вида транспорта над другими видами. Во-первых, у транспорта самая большая единичная грузоподъемность, во-вторых, неограниченная пропускная способность морских путей, в-третьих, небольшая затрата энергии на перевозку 1 тонны груза, в-четвертых, низкая себестоимость перевозок. Помимо преимуществ у морского транспорта есть и существенные недостатки: зависимость от природных условий, необходимость создания сложного портового хозяйства, ограниченное использование в прямых морских сообщениях.

После распада СССР в России осталось 8 судоходных компаний и 37 портов общей мощностью переработки грузов до 163 млн. тонн в год, из них 148 млн. тонн приходится на долю Балтийского и Северного бассейнов. Средний возраст российских судов 17 лет, что значительно хуже соответствующей характеристики мирового торгового флота. В стране осталось лишь 4 крупные судостроительные верфи, 3 из которых находятся в Санкт-Петербурге. В собственность России отошло только 55% дедвейта транспортного флота Союза, в том числе 47,6% сухогрузного. Потребности России в морских перевозках 175 млн. тонн в год, в то время как принадлежащий стране флот способен перевозить примерно 100 млн. тонн в год. Оставшиеся на территории России морские порты могут пропустить лишь 62% российских грузов, в том числе 95% каботажных и 60% экспортно-импортных. Для перевозки поступающего импортного продовольствия и для экспорта грузов Россия использует порты сопредельных государств: Украины, Литвы, Латвии, Эстонии.

В 2000 году подъем портовой индустрии. Российские порты в подсистеме внешней торговли повышают свою конкурентоспособность с портами сопредельных государств. Нашим морякам с большим трудом, но все же удалось сохранить уникальную систему обеспечения функционирования Северного морского пути. По-прежнему ключевым в обеспечении ресурсами северных и отдаленных территорий России является внутренний водный транспорт. Но водному, как и автомобильному, железнодорожному, авиатранспорту, не хватает источников финансирования. Оно необходимо, прежде всего, для сохранения созданной системы судоходных путей протяженностью свыше 100 000 км, на которых имеются свыше 700 тыс. судоходных гидросооружений. И мы должны сегодня позаботиться о техническом состоянии этих сооружений, чтобы они были надежные и в будущем .

Речной транспорт играет заметную роль во внутрирайонных и межрайонных перевозках страны. Преимущества речного транспорта заключаются в естественных путях, на обустройство которых требуется меньше капитальных затрат, чем на строительство железных дорог. Стоимость перевозок грузов по рекам ниже, чем по железным дорогам, а производительность труда на 35% выше .

Главные недостатки речного транспорта - сезонный характер, ограниченность использования, обусловленная конфигурацией речной сети, низкая скорость движения. Кроме того, крупные реки в нашей стране текут с севера на юг, а главные потоки массовых грузов имеют широтное направление.

Дальнейшее развитие речного транспорта связано с улучшением судоходных условий на внутренних водных путях; совершенствованием портового хозяйства; продлением навигации; увеличением пропускной способности водных путей; расширением смешанных железнодорожно-водных перевозок и перевозок, типа река-море.

Морской транспорт важен прежде всего тем, что он обеспечивает значительную часть внешнеторговых связей России. Внутренние перевозки (каботаж) существенны лишь для снабжения северных и восточных побережий страны. Доля морского транспорта в грузообороте составляет 8% , хотя масса перевозимых грузов — менее 1% от общей. Достигается такое соотношение за счет самого большого среднего расстояния перевозок — около 4,5 тыс. км . Перевозки пассажиров морским транспортом незначительны.

В мировом масштабе морской транспорт занимает первое место по грузообороту, выделяясь минимальной перевозок грузов. В России он сравнительно слабо развит, поскольку основные экономические центры страны удалены от морских побережий. К тому же большая часть морей, окружающих территорию страны, являются замерзающими, что удорожает использование морского транспорта. Серьезной проблемой является устаревший флот страны . Большинство кораблей построены более 20 лет назад и по мировым стандартам должны быть списаны. Практически отсутствуют корабли современных типов: газовозы, лихтеровозы, контейнеровозы, суда с горизонтальной погрузкой-выгрузкой и др. На территории России имеется всего 11 крупных морских портов, что недостаточно для страны таких масштабов. Около половины российских грузов из идущих морским транспортом обслуживается портами других государств. В основном это порты бывших советских республик: Одесса (Украина), Вентспилс (Латвия), Таллинн (Эстония), Клайпеда (Литва). Использование морских портов других государств приводит к финансовым потерям. Для решения этой проблемы ведется строительство новых портов на побережьях Балтийского и Черного морей.

Ведущим по грузообороту морским бассейном России в настоящее время является Дальневосточный. Основные порты в нем — редко замерзающие Владивосток и Находка. Около Находки сооружен современный порт Восточный с терминалами для экспорта угля и лесных грузов. Большое значение имеет также порт Ванино, расположенный на завершающем участке Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. В этом порту действует паром, связывающий железнодорожную сеть материковой России с сетью острова Сахалин (портом Холмск).

На втором месте по грузообороту находится Северный бассейн. Основные порты в нем: Мурманск (незамерзеющий, хотя и находится за Северным полярным кругом) и Архангельск (лесоэкспортный, одновременно и морской, и речной). Крупные порты действуют также в устье Енисея. Это Дудинка, через которую вывозятся рудные концентраты из Норильска, и Игарка, через которую идет лес и лесная продукция. Участок Северного морского пути между устьем Енисея и Мурманском является круглогодично действующим, что обеспечивается использованием мощных ледоколов, в том числе атомных. Навигация восточнее устья Енисея осуществляется лишь 2-3 месяца в летний период

Третий по значению — Балтийский бассейн. Основными портами в нем являются Санкт-Петербург (замерзающий) и Калининград (незамерзающий). Использование удобного Калининградского порта затруднено, так как он отделен от основной части России территориями зарубежных государств. Около Санкт-Петербурга действует небольшой порт Выборг, через который идут в основном лесные грузы. Строятся порты Усть-Луга и При- морск.

На четвертом месте по объему грузооборота находится Чериоморско-Азовский бассейн. Здесь расположены два незамерзающих нефтеэкспорта ых порта — Новороссийск (мощнейший в России) и Туапсе. К морскому транспорту относятся также перевозки по Каспийскому морю. Самыми крупными здесь являются порты Астрахань (одновременно морской и речной) и Махачкала, через которые идут в основном нефтяные грузы.

Речной транспорт

Речной транспорт (или внутренний водный) являлся главным в России до конца XIX в . В настоящее время его значение невелико — около 2% грузооборота и массы перевозимых грузов . Хотя это дешевый вид транспорта, но он имеет серьезные недостатки. Главный — направления течения рек часто не совпадают с направлениями перевозок грузов. Для соединения соседних речных бассейнов приходится строить дорогостоящие каналы. На территории России речной — сезонный вид транспорта, поскольку реки замерзают на несколько месяцев в году. Общая протяженность судоходных речных путей в России составляет 85 тыс. км. 3/4 грузов, перевозимых в настоящее время речным транспортом России, — это минерально-строительные материалы. Перевозки пассажиров речным транспортом незначительны, как и морским.

Больше половины грузооборота речного транспорта страны приходится на Волжско-Камский бассейн. Он соединен каналами с соседними бассейнами (Дон, Нева, Северная Двина, Белое море), являясь основой Единой глубоководной системы европейской части страны. Здесь же расположены крупнейшие речные порты: Нижний Новгород, Северный, Южный и Западный в Москве, Казань, Самара, Волгоград, Астрахань. На втором месте по объему грузооборота находится Западно-Сибирский бассейн, включающий Обь с притоками. В нем кроме строительных материалов значительную долю в перевозках составляют нефтяные грузы. Основные порты — Новосибирск, Тобольск, Сургут, Лабытнанги, Тюмень. Третий в России — бассейн Северной Двины с притоками Сухона и Вычегда. В нем значительную долю в перевозках составляют лесные грузы. Главные порты — Архангельск и Котлас.

Большое значение речной транспорт играет в северовосточной части России, где фактически отсутствуют сети других видов транспорта. Основное количество грузов на эти территории завозится летом или с юга от железной дороги (по Енисею из Красноярска, по Лене из Усть-Кута), или от устьев рек, куда грузы доставляются морским транспортом.