Корреляционный анализ спирмена. Корреляции в дипломных работах по психологии

Не со всеми проблемами можно справиться экспериментальным методом. Существует множество ситуаций, когда исследователь не может контролировать, какие испытуемые попадают в те или иные условия. Например, если надо проверить гипотезу, что люди с анорексией более чувствительны к изменениям вкуса, чем люди с нормальным весом, то не можем же мы собрать группу испытуемых с нормальным весом и потребовать, чтобы у половины из них появилась анорексия! На самом деле нам придется отобрать людей, уже страдающих анорексией, и тех, у кого вес в норме, и проверить, различаются ли они также по вкусовой чувствительности. Вообще говоря, можно использовать метод корреляций, чтобы определить связана ли некоторая переменная, которую мы не можем контролировать, с другой интересующей нас переменной, или, иначе говоря, коррелируют ли они между собой.

В вышеприведенном примере у переменной веса есть только два значения -- нормальный и анорексичный. Чаще случается, что каждая из переменных может принимать много значений, и тогда надо определить, насколько величины одной и другой переменной коррелируют между собой. Определить это может статистический параметр, называемый коэффициентом корреляции и обозначаемый буквой r. Коэффициент корреляции позволяет оценить, насколько связаны две переменные, и выражается числом от -1 до +1. Ноль означает отсутствие связи; полная связь выражается единицей (+1, если отношение положительное, и -1, если оно отрицательное). По мере увеличения r от 0 до 1 сила связи возрастает.

Рис.6.

Эти гипотетические данные принадлежат 10 пациентам, каждый из которых имеет некоторое повреждение участков мозга, ответственных, насколько известно, за узнавание лиц. На рис. 6а пациенты располагаются вдоль горизонтали соответственно объему повреждения мозга, причем самая левая точка показывает пациента с наименьшим повреждением (10%), а самая правая точка показывает пациента с наибольшим повреждением (55%). Каждая точка на графике отражает показатель для отдельного пациента в тесте на узнавание лиц. Корреляция положительная и равна 0,90. На рис. 6б изображены те же самые данные, но теперь они показывают долю правильных ответов, а не ошибок. Здесь корреляция отрицательная, равная -0,90. На рис..6в успехи пациентов в тесте на распознавание отображены в зависимости от их роста. Здесь корреляция равна нулю.

Суть коэффициента корреляции можно пояснить на примере графического представления данных гипотетического исследования. Как показано на рис. 6а, в исследовании участвуют пациенты, о которых заранее известно, что у них поврежден мозг, и это вызвало разной степени трудности в узнавании лиц (прозопагнозия). Предстоит выяснить, возрастает ли трудность, или ошибка узнавания лиц, с увеличением процента поврежденной мозговой ткани. Каждая точка на графике 6а показывает результат для отдельного пациента при его тестировании на узнавание лиц. Например, пациент с 10%-ным повреждением ошибался в тесте на распознавание лиц в 15% случаев, а пациент с 55%-ным повреждением делал ошибки в 95% случаев. Если бы ошибка узнавания лиц постоянно возрастала с увеличением процента повреждения мозга, точки на графике располагались бы все время выше при движении слева направо; если бы они размещались на диагонали рисунка, коэффициент корреляции был бы r = 1,0. Однако несколько точек расположены по разные стороны этой линии, поэтому корреляция составляет около 90%. Корреляция 90% означает очень сильную связь между объемом поврежденного мозга и ошибками узнавания лиц. Корреляция на рис. 6а -- положительная, поскольку большее повреждение мозга вызывает больше ошибок.

Если бы вместо ошибок мы решили отобразить долю правильных ответов в тесте на распознавание, то получили бы график, изображенный на рис. 6б. Здесь корреляция отрицательная (равная примерно -0,90), поскольку с увеличением повреждения мозга доля правильных ответов уменьшается. Диагональ на рис. 6б -- это просто инверсный вариант той, что на предыдущем рисунке.

Наконец, обратимся к графику на рис. 6в. Здесь отображена доля ошибок пациентов в тесте на распознавание лиц в зависимости от их роста. Разумеется, нет оснований считать, что доля узнанных лиц связана с ростом пациента, и график подтверждает это. При движении слева направо точки не проявляют согласованного движения ни вниз, ни вверх, а разбросаны вокруг горизонтальной линии. Корреляция равна нулю.

Числовой метод вычисления коэффициента корреляции описан в Приложении II. Сейчас, однако, мы сформулируем несколько элементарных правил, которые помогут вам разобраться с коэффициентом корреляции, когда вы встретитесь с ним в последующих главах.

Корреляция бывает положительной (+) и отрицательной (-). Знак корреляции показывает, связаны ли две переменные положительной корреляцией (величина обеих переменных растет или уменьшается одновременно) или отрицательной корреляцией (одна переменная растет при уменьшении другой). Предположим, например, что количество пропусков занятий студентом имеет корреляцию -0,40 с баллами в конце семестра (чем больше пропусков, тем меньше баллов). С другой стороны, корреляция между полученными баллами и количеством посещенных занятий будет +0,40. Прочность связи одна и та же, но знак ее зависит от того, считаем ли мы пропущенные или посещенные занятия.

По мере усиления связи двух переменных r увеличивается от 0 до 1. Чтобы лучше это представить, рассмотрим несколько известных положительных коэффициентов корреляции:

Коэффициент корреляции между баллами, полученными в первый год обучения в колледже, и баллами, полученными на втором году, составляет около 0,75.

Корреляция между показателями геста на интеллект в возрасте 7 лет и при повторном тестировании в 18 лет составляет примерно 0,70.

Корреляция между ростом одного из родителей и ростом ребенка во взрослом возрасте, составляет около 0,50.

Корреляция между результатами теста на способность к обучению, полученными в школе и в колледже, равна примерно 0,40.

Корреляция между баллами, полученными индивидуумами в бланковых тестах, и суждением психолога-эксперта об их личностных качествах составляет около 0,25.

В психологических исследованиях коэффициент корреляции 0,60 и выше считается достаточно высоким. Корреляция в диапазоне от 0,20 до 0,60 имеет практическую и теоретическую ценность и полезна при выдвижении предсказаний. К корреляции от 0 до 0,20 следует относиться осторожно, при выдвижении предсказаний ее польза минимальна.

Тесты. Знакомый пример использования корреляционного метода -- тесты по измерению некоторых способностей, достижений и других психологических качеств. При тестировании группе людей, различающихся по какому-нибудь качеству (например, математическим способностям, ловкости рук или агрессивности), предъявляют некоторую стандартную ситуацию. Затем можно вычислить корреляцию между изменениями показателей данного теста и изменением другой переменной. Например, можно установить корреляцию между показателями группы студентов в тесте на математические способности и их оценками по математике при дальнейшем обучении в колледже; если корреляция значительная, то на основе результатов этого теста можно решить, кого из нового набора студентов можно перевести в группу с повышенными требованиями.

Тестирование -- важный инструмент психологических исследований. Оно позволяет психологам получать большое количество данных о людях с минимальным отрывом их от повседневных дел и без применения сложного лабораторного оборудования. Построение тестов включает множество этапов, которые мы подробно рассмотрим в последующих главах.

Корреляция и причинно-следственные связи. Между экспериментальными и корреляционными исследованиями есть важное различие. Как правило, в экспериментальном исследовании систематически манипулируют одной переменной (независимой) с целью определить ее причинное воздействие на некоторые другие переменные (зависимые). Такие причинно-следственные связи нельзя вывести из корреляционных исследований. Ошибочное понимание корреляции как причинно-следственного отношения можно проиллюстрировать на следующих примерах. Может существовать корреляция между мягкостью асфальта на улицах города и количеством солнечных ударов, случившихся за день, но отсюда не следует, что размягченный асфальт выделяет какой-то яд, приводящий людей на больничную койку. На самом деле изменение обеих этих переменных -- мягкости асфальта и числа солнечных ударов -- вызывается третьим фактором -- солнечным теплом. Еще один простой пример -- высокая положительная корреляция между большим количеством аистов, гнездящихся во французских деревнях, и высокой рождаемостью, зарегистрированной там же. Предоставим изобретательным читателям самим догадываться о возможных причинах такой корреляции, не прибегая к постулированию причинно-следственной связи между аистами и младенцами. Эти примеры служат достаточным предостережением от понимания корреляции как причинно-следственного отношения. Если между двумя переменными есть корреляция, изменение одной может вызывать изменения другой, но без специальных экспериментов такой вывод будет неоправданным.

Корреляция - это степень, в которой события или личные характеристики человека зависят друг от друга. Корреляционный метод - процедура в исследовании, использующаяся, чтобы определить взаимосвязь между переменными. Данный метод может, например, ответить на вопрос: «существует ли корреляция между количеством стресса, с которым сталкиваются люди и степенью испытываемой ими депрессии?» То есть, по мере того, как люди продолжают переживать стресс, насколько увеличивается вероятность того, что они впадут в депрессию?

Корреляция - степень зависимости друг от друга событий или характеристик.

Корреляционный метод - процедура исследований, которая используется для определения того, насколько события или характеристики зависят друг от друга.

Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи подсчитывают баллы жизненного стресса (например, количество угрожающих событий, переживаемых человеком в определенный период времени) и баллы депрессии (например, баллы в опросниках по депрессии). Как правило, исследователи обнаруживают, что эти переменные увеличиваются или уменьшаются вместе (Stader & Hokanson, 1998; Paykel & Cooper, 1992). To есть чем больше количество баллов стресса в жизни определенного человека, тем выше его или ее сумма баллов по депрессии. Корреляции такого рода имеют позитивную направленность и их называют позитивной корреляцией.

Корреляция может иметь и негативную, а не позитивную направленность. При негативной корреляции, когда значение одной переменной возрастает, значение другой уменьшается. Исследователи обнаружили, например, негативную корреляцию между депрессией и уровнем активности. Чем больше депрессия человека, тем меньше его занятость.

Существует еще и третья взаимосвязь в корреляционном исследовании. Две переменные могут быть не взаимосвязаны, то есть между ними не существует последовательной взаимосвязи. Когда число одной переменной возрастает, показатели другой переменной иногда возрастают, иногда уменьшаются. Исследования обнаружили, например, что депрессия и интеллект не зависят друг от друга.

Кроме знания направленности корреляции исследователям нужно знать ее величину или силу. То есть насколько близко эти две переменные соотносятся между собой. Действительно ли одна переменная всегда зависит от другой или их взаимосвязь менее определенна? Когда обнаруживается тесная взаимосвязь двух переменных у многих испытуемых, то говорят, что корреляция - высокая или устойчивая.

Направленность и величина корреляции часто имеет численное значение и выражается в статистическом понятии - коэффициенте корреляции ( r ). Коэффициент корреляции может варьироваться от +1.00, показывающего полную позитивную корреляцию между двумя переменными, и до -1.00 - этот коэффициент указывает на полную негативную корреляцию. Знак коэффициента (+ или -) обозначает направленность корреляции; число представляет ее величину. Чем ближе коэффициент к 0, тем слабее корреляция и меньше ее величина. Так корреляции +0.75 и -0.75 имеют одинаковые величины, а корреляция +.25 слабее и той и другой корреляции.

Коэффициент корреляции ( r ) - статистический термин, указывающий направленность и величину корреляции, колеблющийся от -1.00 до +1.00.

Поведение людей меняется, и многие человеческие реакции можно оценивать лишь приблизительно. Поэтому в психологических исследованиях корреляции не достигают величины полной позитивной или полной негативной корреляции. В одном исследовании стресса и депрессии, проводившемся с 68 взрослыми, корреляция между двумя переменными составила +0.53 (Miller et al., 1976). Несмотря на то, что эту корреляцию едва ли можно назвать абсолютной, ее величина в психологическом исследовании считается большой.

Статистический анализ корреляционных данных

Ученые должны решить, действительно ли корреляция, обнаруженная ими в данной группе испытуемых, точно отражает подлинную корреляцию в общем населении. Может ли наблюдаемая корреляция возникать только случайно? Ученые могут протестировать свои выводы при помощи статистического анализа данных, применив принципы вероятности. В сущности, они задаются вопросом, насколько вероятно, что данные отдельного исследования были получены случайно. Если статистический анализ указывает на очень малую вероятность того, что обнаруженная корреляция была получена случайно, то исследователи называют корреляцию статистически значимой и делают вывод, что их данные отражают подлинную корреляцию, встречающуюся повсеместно.

Преимущества и недостатки корреляционного метода

У корреляционного метода есть некоторые преимущества по сравнению с изучением отдельных случаев болезни. Поскольку исследователи получают свои переменные, основываясь на многочисленных примерах, и применяют статистический анализ, то они лучше могут обобщить данные о людях, которых изучали. Исследователи также могут повторить корреляционные исследования на новых испытуемых, чтобы проверить результаты своих изысканий.

Несмотря на то, что корреляционные исследования позволяют исследователям описать взаимосвязь между двумя переменными, они не объясняют эту взаимосвязь. Когда мы взглянем на позитивную корреляцию, обнаруживающуюся при исследовании разных жизненных стрессов, у нас может возникнуть искушение сделать вывод, что усиление стресса приводит к более сильной депрессии. На самом деле, однако, эти две переменные могли коррелировать по одной из трех причин: 1) жизненный стресс может приводить к депрессии; 2) депрессия может заставить людей перенести более сильный стресс (например, депрессивный подход к жизни приводит к тому, что люди будут неправильно распоряжаться деньгами или депрессия негативно скажется на их социальных взаимоотношениях); 3) депрессия и жизненный стресс могут быть обусловлены третьей переменной, такой как бедность. Вопросы причинности требуют применения экспериментального метода.

<Вопросы для размышления. Как бы вы объяснили значительную корреляцию между жизненным стрессом и депрессией? Какая из интерпретаций, по вашему мнению, наиболее точна?>

Особые формы корреляционного исследования

Клиницисты широко используют два типа корреляционных исследований - эпидемиологические исследования и долгосрочные (лонгитюдные) исследования. В ходе эпидемиологических исследований обнаруживается общее число случаев и распространенность определенного расстройства среди указанной части населения (Weissman, 1995). Число случаев - это количество новых случаев расстройств, возникших за данный период времени. Распространенность - общее число случаев среди населения в данный период времени; распространенность расстройства или заболевания включает как уже существующие, так и новые случаи.

За прошедшие двадцать лет клиницисты в США разработали самое обширное эпидемиологическое исследование, которое когда-либо проводилось, и назвали его Районным эпидемиологическим исследованием. Они взяли интервью более чем у 20 000 людей в пяти городах, чтобы выяснить преобладание разных психических расстройств и то, какие программы применялись для их лечения (Regier et al., 1993). Это исследование сравнивалось в эпидемиологическими исследованиями в других странах, чтобы проверить, как уровни психических расстройств и программы лечения варьируются в разных странах мира (Weissman, 1995).

<Близнецы, корреляция и наследственность. Корреляционные исследования многих пар близнецов позволяют сделать вывод о возможной взаимосвязи между генетическими факторами и некоторыми психическими расстройствами. Идентичные близнецы (близнецы, которые, как и изображенные здесь, обладают идентичными генами) проявляют высокую степень корреляции при некоторых расстройствах, и эта корреляция выше, чем у неидентичных близнецов (с неидентичными генами).>

Такие эпидемиологические исследования помогают психологам выделить группы риска, предрасположенные к определенным расстройствам. Оказывается, что среди женщин превалирует уровень расстройств, связанных с тревожным состоянием и депрессией, в отличие от мужчин, среди которых преобладает более высокий уровень алкоголизма, чем у женщин. У пожилых людей уровень суицида выше, чем у людей помоложе. У людей в некоторых не западных странах (например, в Тайване) уровень психической дисфункции выше, чем на Западе. Эти тенденции приводят исследователей к предположению, что какие-то особые факторы и среда провоцируют определенные типы расстройств (Rogers & Holloway, 1990). Так, ухудшение здоровья у пожилых людей с большей вероятностью приводит их к самоубийству; культурные прессы или установки, распространенные в одной стране, приводят к определенному уровню психических дисфункций, отличающемуся от уровня тех же дисфункций в другой стране.

Эпидемиологическое исследование - исследование, которое определяет число случаев заболевания и его распространенность среди данного слоя населения.

Число случаев заболевания - количество новых случаев расстройства, возникающих в данном слое населения в определенный период времени.

Распространенность - общее число случаев расстройств, возникающих в данном слое населения за определенный период времени.

Проводя долгосрочные исследования, психологи наблюдают тех же самых испытуемых в разных ситуациях на протяжении длительного периода времени. В одном таком опыте ученые наблюдали в течение многих лет развитие нормально функционирующих детей, чьи отец или мать страдали от шизофрении (Parnas, 1988; Mednick, 1971). Исследователи обнаружили среди прочего, что дети родителей с тяжелыми формами шизофрении чаще обнаруживали психические отклонения и совершали преступления на поздних стадиях своего развития.

Долгосрочное (лонгитюдное) исследование - исследование, в котором те же самые испытуемые наблюдаются в течение длительного периода времени.

При изучении общественного здоровья и здравоохранения в научных и практических целях исследователю часто приходится проводить статистический анализ связей между факторными и результативными признаками статистический совокупности (причинно-следственная связь) или определение зависимости параллельных изменений нескольких признаков этой совокупности от какой либо третьей величины (от общей их причины). Необходимо уметь изучать особенности этой связи, определять ее размеры и направление, а также оценивать ее достоверность. Для этого используются методы корреляции.

- Виды проявления количественных связей между признаками

- функциональная связь

- корреляционная связь

- Определения функциональной и корреляционной связи

Функциональная связь - такой вид соотношения между двумя признаками, когда каждому значению одного из них соответствует строго определенное значение другого (площадь круга зависит от радиуса круга и т.д.). Функциональная связь характерна для физико-математических процессов.

Корреляционная связь - такая связь, при которой каждому определенному значению одного признака соответствует несколько значений другого взаимосвязанного с ним признака (связь между ростом и массой тела человека; связь между температурой тела и частотой пульса и др.). Корреляционная связь характерна для медико-биологических процессов.

- Практическое значение установления корреляционной связи

. Выявление причинно-следственной между факторными и

результативными признаками (при оценке физического развития, для определения связи между условиями труда, быта и состоянием

здоровья, при определении зависимости частоты случаев болезни от возраста, стажа, наличия производственных вредностей и др.)

Зависимость параллельных изменений нескольких признаков от какой-то третьей величины. Например, под воздействием высокой температуры в цехе происходят изменения кровяного давления, вязкости крови, частоты пульса и др.

- Величина, характеризующая направление и силу связи между признаками . Коэффициент корреляции, который одним числом дает представление о направлении и силе связи между признаками (явлениями), пределы его колебаний от 0 до ± 1

- Способы представления корреляционной связи

- график (диаграмма рассеяния)

- коэффициент корреляции

- Направление корреляционной связи

- прямая

- oбратная

- Сила корреляционной связи

- сильная: ±0,7 до ±1

- средняя: ±0,3 до ±0,699

- слабая: 0 до ±0,299

- Методы определения коэффициента корреляции и формулы

- метод квадратов (метод Пирсона)

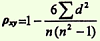

- ранговый метод (метод Спирмена)

- Методические требования к использованию коэффициента корреляции

- измерение связи возможно только в качественно однородных совокупностях (например, измерение связи между ростом и весом в совокупностях, однородных по полу и возрасту)

- расчет может производиться с использованием абсолютных или производных величин

- для вычисления коэффициента корреляции используются не сгруппированные вариационные ряды (это требование применяется только при вычислении коэффициента корреляции по методу квадратов)

- число наблюдений не менее 30

- Рекомендации по применению метода ранговой корреляции (метод Спирмена)

- когда нет необходимости в точном установлении силы связи, а достаточно ориентировочных данных

- когда признаки представлены не только количественными, но и атрибутивными значениями

- когда ряды распределения признаков имеют открытые варианты (например, стаж работы до 1 года и др.)

- Рекомендации к применению метода квадратов (метод Пирсона)

- когда требуется точное установление силы связи между признаками

- когда признаки имеют только количественное выражение

- Методика и порядок вычисления коэффициента корреляции

1) Метод квадратов

2) Ранговый метод

- Схема оценки корреляционной связи по коэффициенту корреляции

- Вычисление ошибки коэффициента корреляции

- Оценка достоверности коэффициента корреляции,полученного методом ранговой корреляции и методом квадратов

Способ 1

Достоверность определяется по формуле:

Критерий t оценивается по таблице значений t с учетом числа степеней свободы (n - 2), где n - число парных вариант. Критерий t должен быть равен или больше табличного, соответствующего вероятности р ≥99%.

Способ 2

Достоверность оценивается по специальной таблице стандартных коэффициентов корреляции. При этом достоверным считается такой коэффициент корреляции, когда при определенном числе степеней свободы (n - 2), он равен или более табличного, соответствующего степени безошибочного прогноза р ≥95%.

Задание: вычислить коэффициент корреляции, определить направление и силу связи между количеством кальция в воде и жесткостью воды, если известны следующие данные (табл. 1). Оценить достоверность связи. Сделать вывод.

Таблица 1

Обоснование выбора метода. Для решения задачи выбран метод квадратов (Пирсона), т.к. каждый из признаков (жесткость воды и количество кальция) имеет числовое выражение; нет открытых вариант.

Решение

.

Последовательность расчетов изложена в тексте, результаты представлены в таблице. Построив ряды из парных сопоставляемых

признаков, обозначить их через х (жесткость воды в градусах) и через у (количество кальция в воде в мг/л).

| Жесткость воды (в градусах) |

Количество кальция в воде (в мг/л) |

d х | d у | d х х d у | d x 2 | d y 2 |

| 4 8 11 27 34 37 |

28 56 77 191 241 262 |

-16 -12 -9 +7 +14 +16 |

-114 -86 -66 +48 +98 +120 |

1824 1032 594 336 1372 1920 |

256 144 81 49 196 256 |

12996 7396 4356 2304 9604 14400 |

| М х =Σ х / n | М у =Σ у / n | Σ d х x d у =7078 | Σ d х 2 =982 | Σ d y 2 =51056 | ||

| М х =120/6=20 | М y =852/6=142 | |||||

- Определить средние величины M x ряду вариант "х" и М у в ряду вариант "у" по формулам:

М х = Σх/n (графа 1) и

М у = Σу/n (графа 2) - Найти отклонение (d х и d у) каждой варианты от величины вычисленной средней в ряду "x" и в ряду "у"

d х = х - М х (графа 3) и d y = у - М у (графа4). - Найти произведение отклонений d x х d y и суммировать их: Σ d х х d у (графа 5)

- Каждое отклонение d x и d у возвести в квадрат и суммировать их значения по ряду "х" и по ряду "у": Σ d x 2 = 982 (графа 6) и Σ d y 2 = 51056 (графа 7).

- Определить произведение Σ d x 2 х Σ d y 2 и из этого произведения извлечь квадратный корень

- Полученные величины Σ (d x x d y) и √(Σd x 2 x Σd y 2) подставляем в формулу расчета коэффициента корреляции:

- Определить достоверность коэффициента корреляции:

1-й способ. Найти ошибку коэффициента корреляции (mr xy) и критерий t по формулам:

Критерий t = 14,1, что соответствует вероятности безошибочного прогноза р > 99,9%.

2-й способ. Достоверность коэффициента корреляции оценивается по таблице "Стандартные коэффициенты корреляции" (см. приложение 1). При числе степеней свободы (n - 2)=6 - 2=4, наш расчетный коэффициент корреляции r xу = + 0,99 больше табличного (r табл = + 0,917 при р = 99%).

Вывод. Чем больше кальция в воде, тем она более жесткая (связь прямая, сильная и достоверная : r ху = + 0,99, р > 99,9%).

на применение рангового методаЗадание: методом рангов установить направление и силу связи между стажем работы в годах и частотой травм, если получены следующие данные:

Обоснование выбора метода: для решения задачи может быть выбран только метод ранговой корреляции, т.к. первый ряд признака "стаж работы в годах" имеет открытые варианты (стаж работы до 1 года и 7 и более лет), что не позволяет использовать для установления связи между сопоставляемыми признаками более точный метод - метод квадратов.

Решение . Последовательность расчетов изложена в тексте, результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2

Стаж работы в годах Число травм Порядковые номера (ранги) Разность рангов Квадрат разности рангов X Y d(х-у) d 2 До 1 года 24 1 5 -4 16 1-2 16 2 4 -2 4 3-4 12 3 2,5 +0,5 0,25 5-6 12 4 2,5 +1,5 2,25 7 и более 6 5 1 +4 16 Σ d 2 = 38,5

Стандартные коэффициенты корреляции, которые считаются достоверными (по Л.С. Каминскому)

Число степеней свободы - 2 Уровень вероятности р (%) 95% 98% 99% 1 0,997 0,999 0,999 2 0,950 0,980 0,990 3 0,878 0,934 0,959 4 0,811 0,882 0,917 5 0,754 0,833 0,874 6 0,707 0,789 0,834 7 0,666 0,750 0,798 8 0,632 0,716 0,765 9 0,602 0,885 0,735 10 0,576 0,858 0,708 11 0,553 0,634 0,684 12 0,532 0,612 0,661 13 0,514 0,592 0,641 14 0,497 0,574 0,623 15 0,482 0,558 0,606 16 0,468 0,542 0,590 17 0,456 0,528 0,575 18 0,444 0,516 0,561 19 0,433 0,503 0,549 20 0,423 0,492 0,537 25 0,381 0,445 0,487 30 0,349 0,409 0,449 - Власов В.В. Эпидемиология. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 464 с.

- Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник для вузов. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2007. - 512 с.

- Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению: Часть 1. Общественное здоровье. - М.: Медицина, 2003. - 368 с.

- Миняев В.А., Вишняков Н.И. и др. Социальная медицина и организация здравоохранения (Руководство в 2 томах). - СПб, 1998. -528 с.

- Кучеренко В.З., Агарков Н.М. и др.Социальная гигиена и организация здравоохранения (Учебное пособие) - Москва, 2000. - 432 с.

- С. Гланц. Медико-биологическая статистика. Пер с англ. - М., Практика, 1998. - 459 с.

Еще Гиппократ обратил внимание на то, что между телосложением и темпераментом людей, между строением их тела и предрасположенностью к заболеваниям существует определенная связь.

Чаще всего рассматриваются простейшие ситуации, когда в ходе исследования измеряют значения только одного варьирующего признака генеральной совокупности. Остальные признаки либо считаются постоянными для данной совокупности, либо относятся к случайным факторам, определяющим варьирование исследуемого признака. Как правило, исследования в спорте значительно сложнее и носят комплексный характер. Например, при контроле за ходом тренировочного процесса измеряется спортивный результат, и одновременно может оцениваться целый ряд биомеханических, физиологических, биохимических и других параметров (скорость и ускорения общего центра масс и отдельных звеньев тела, углы в суставах, сила мышц, показатели систем дыхания и кровообращения, объем физической нагрузки и энергозатраты организма на ее выполнение и т. д.). При этом часто возникает вопрос о взаимосвязи отдельных признаков. Например, как зависит спортивный результат от некоторых элементов техники спортивных движений? как связаны энергозатраты организма с объемом физической нагрузки определенного вида? насколько точно по результатам выполнения некоторых стандартных упражнений можно судить о потенциальных возможностях человека в конкретном виде спортивной деятельности? и т. п. Во всех этих случаях внимание исследователя привлекает зависимость между различными величинами, описывающими интересующие его признаки.

Этой цели служит математическое понятие функции, имеющее в виду случаи, когда определенному значению одной (независимой) переменной Х, называемой аргументом , соответствует определенное значение другой (зависимой) переменной Y, называемой функцией . Однозначная зависимость между переменными величинами Y и X называется функциональной , т.е. Y = f(X) (“игрек есть функция от икс”).

Например, в функции Y = 2X каждому значению X соответствует в два раза большее значение Y . В функции Y = 2X 2 каждому значению Y соответствует 2 определенных значения X . Графически это выглядит так (рис.1.1, 1.2 соответственно):

Рис.1.1. Рис.1.2.

Но такого рода однозначные или функциональные связи между переменными величинами встречаются не всегда. Известно, например, что между ростом (длиной тела) и массой человека существует положительная связь: более высокие индивиды имеют обычно и большую массу, чем индивиды низкого роста. То же наблюдается и в отношении качественных признаков: блондины, как правило, имеют голубые, а брюнеты - карие глаза. Однако из этого правила имеются исключения, когда сравнительно низкорослые индивиды оказываются тяжелее высокорослых, и среди населения хотя и нечасто, но встречаются кареглазые блондины и голубоглазые брюнеты. Причина таких “исключений” в том, что каждый биологический признак, выражаясь математическим языком, является функцией многих переменных; на его величине сказывается влияние и генетических и средовых факторов, в том числе и случайных, что вызывает варьирование признаков. Отсюда зависимость между ними приобретает не функциональный, а статистический характер , когда определенному значению одного признака, рассматриваемого в качестве независимой переменной, соответствует не одно и то же числовое значение, а целая гамма распределяемых в вариационный ряд числовых значений другого признака, рассматриваемого в качестве независимой переменной. Такого рода зависимость между переменными величинами называется корреляционной или корреляцией (термин “корреляция” происходит от лат. correlatio - соотношение, связь). При этом данный вид взаимосвязи между признаками проявляется в том, что при изменении одной из величин изменяется среднее значение другой.

Если функциональные связи одинаково легко обнаружить и на единичных, и на групповых объектах, то этого нельзя сказать о связях корреляционных, которые изучаются только на групповых объектах методами математической статистики.

Задача корреляционного анализа сводится к установлению направления и формы связи между признаками, измерению ее тесноты и к оценке достоверности выборочных показателей корреляции.

Корреляционная связь между признаками может быть линейной и криволинейной (нелинейной), положительной и отрицательной.

Прямая корреляция отражает однотипность в изменении признаков: с увеличением значений первого признака увеличиваются значения и другого, или с уменьшением первого уменьшается второй.

Обратная корреляция указывает на увеличение первого признака при уменьшении второго или уменьшение первого признака при увеличении второго.

Например, больший прыжок и большее количество тренировок - прямая корреляция, уменьшение времени, затраченного на преодоление дистанции, и большее количество тренировок - обратная корреляция.

1.2. Корреляционные поля и цель их построения

Корреляция изучается на основании экспериментальных данных, представляющих собой измеренные значения (x i

, y i

) двух признаков. Если экспериментальных данных немного, то двумерное эмпирическое распределение представляется в виде двойного ряда значений x i

и y i

. При этом корреляционную зависимость между признаками можно описывать разными способами. Соответствие между аргументом и функцией может быть задано таблицей, формулой, графиком и т. д.

Корреляционный анализ, как и другие статистические методы, основан на использовании вероятностных моделей, описывающих поведение исследуемых признаков в некоторой генеральной совокупности, из которой получены экспериментальные значения x i

и y i

.

Когда исследуется корреляция между количественными признаками, значения которых можно точно измерить в единицах метрических шкал (метры, секунды, килограммы и т.д.), то очень часто принимается модель двумерной нормально распределенной генеральной совокупности. Такая модель отображает зависимость между переменными величинами x i

и y i

г

рафически в виде геометрического места точек в системе прямоугольных координат. Эту графическую зависимость называются также диаграммой рассеивания

или корреляционным полем

.

Данная модель двумерного нормального распределения (корреляционное поле) позволяет дать наглядную графическую интерпретацию коэффициента корреляции, т.к. распределение в совокупности зависит от пяти параметров: m

x

, m

y

– средние значения (математические ожидания); s

x

,

s

y

– стандартные отклонения случайных величин Х

и Y

и р

– коэффициент корреляции, который является мерой связи между случайными величинами Х

и Y

.

Если р = 0, то значения, x i

, y i

, полученные из двумерной нормальной совокупности, располагаются на графике в координатах х, у

в пределах области, ограниченной окружностью (рис.1.3, а). В этом случае между случайными величинами Х

и Y

отсутствует корреляция и они называются некоррелированными. Для двумерного нормального распределения некоррелированность означает одновременно и независимость случайных величин Х

и Y

.

Рис.1.3. Графическая интерпретация взаимосвязи между показателями.

Если р = 1 или р = -1, то между случайными величинами Х

и Y

существует линейная функциональная зависимость (Y = c + dX)

. В этом случае говорят о полной корреляции. При р = 1 значения x i

, y i

определяют точки, лежащие на прямой линии, имеющей положительный наклон (с увеличением x i

значения y i

также увеличиваются), при р = -1 прямая имеет отрицательный наклон (рис.1.3, б).

В промежуточных случаях (-1 < p < 1)

точки, соответствующие значениям xi ,

y i

,

попадают в область, ограниченную некоторым эллипсом (рис.1.3, в. г), причем при p > 0

имеет место положительная корреляция (с увеличением x i

значения y i

имеют тенденцию к возрастанию), при p < 0

корреляция отрицательная. Чем ближе р к , тем уже эллипс и тем теснее экспериментальные значения группируются около прямой линии.

Здесь же следует обратить внимание на то, что линия, вдоль которой группируются точки, может быть не только прямой, а иметь любую другую форму: парабола, гипербола и т. д. В этих случаях мы рассматривали бы так называемую, нелинейную (или криволинейную) корреляцию (рис.1.3, д).

Таким образом, визуальный анализ корреляционного поля помогает выявить не только наличия статистической зависимости (линейную или нелинейную) между исследуемыми признаками, но и ее тесноту и форму. Это имеет существенное значение для следующего шага в анализе ѕ выбора и вычисления соответствующего коэффициента корреляции.

Корреляционную зависимость между признаками можно описывать разными способами. В частности, любая форма связи может быть выражена уравнением общего вида Y = f(X)

, где признак Y

– зависимая переменная

, или функция

от независимой переменной X

, называемой аргументом

. Соответствие между аргументом и функцией может быть задано таблицей, формулой, графиком и т. д.

Просмотрите примеры решения задач. Пример 1.2. Определить форму и направление взаимосвязи между показателями пульса покоя и абсолютными значениями пробы PWC 170 у 13 исследуемых с помощью построения графика корреляционного поля, если данные выборок таковы:

x i

, уд/мин ~ 80; 72; 71; 80; 84; 82; 78; 70; 83; 72; 72; 73; 81

y i

, кГм/мин ~ 858; 979; 1071; 920; 982; 1000; 1004; 1022; 807; 1099; 817; 879; 982

Решение

1. Построим график данного корреляционного поля, отложив на оси Х в порядке возрастания показатели пульса покоя, на оси Y - абсолютные значения пробы PWC 170

.

2. Сделать вывод о форме и направлении взаимосвязи между исследуемыми показателями.

2. Сделать вывод о форме и направлении взаимосвязи между исследуемыми показателями.Вывод: график данного корреляционного поля позволяет предположить, что, возможно, между пульса покоя и абсолютными значениями пробы PWC 170 у исследуемой группы наблюдается прямая, обратная зависимость, т.е. со снижением показателя пульса покоя происходит увеличение абсолютных значений PWC 170 .

Самостоятельно решите следующие задачи:

Задача 1 . Определить форму и направление взаимосвязи между результатами в беге на первой и второй половине дистанции 400 м у 13 исследуемых с помощью построения графика корреляционного поля, если данные выборок таковы:

x i

, с ~ 25,2; 26,4; 26,0; 25,8; 24,9; 25,7; 25,7; 25,7; 26,1; 25,8; 25,9; 26,2; 25,6 (первые 200 м).

y i

, с ~ 30,8; 29,4; 30,2; 30,5; 31,4; 30,3; 30,4; 30,5; 29,9; 30,4; 30,3; 30,5; 30,6 (последние 200 м).

Задача 2 . Определить форму и направление взаимосвязи между результатами в толчке штанги и прыжка в высоту с места у 12 тяжелоатлетов весовой категории до 60 кг с помощью построения графика корре-ляционного поля, если данные выборок таковы:

Результат в толчке: x i

, кг ~ 107,5; 110; 110; 115; 115; 107,5; 107,5; 120; 122,5; 112,5; 120; 110.

Прыжок в высоту с места: y i

, см ~ 57; 60; 58; 61; 63; 58; 55; 64; 65; 64; 66; 61.

Задача 3 . Определить форму и направление взаимосвязи между результатами кистевой динамометрии правой и левой рук у 7 школьников с помощью построения графика корреляционного поля, если данные выборок таковы:

Правая рука: x i

, кГ ~ 14,0; 14,2; 14,9; 15,4; 16,0; 17,2; 18,1.

Левая рука: y i

, кГ ~ 12,1; 13,8; 14,2; 13,0; 14,6; 15,9; 17,4.

1.3. Коэффициенты корреляции и их свойства.

Коэффициент корреляции р

для генеральной совокупности, как правило, неизвестен, поэтому он оценивается по экспериментальным данным, представляющим собой выборку объема n

пар значений (x i

, y i

), полученную при совместном измерении двух признаков Х

и Y

. Коэффициент корреляции, определяемый по выборочным данным, называется выборочным коэффициентом корреляции

(или просто коэффициентом корреляции

). Его принято обозначать символом r

.

Коэффициенты корреляции - удобный показатель связи, получивший широкое применение в практике. К их основным свойствам необходимо отнести следующие:

1. Коэффициенты корреляции способны характеризовать только линейные связи, т.е. такие, которые выражаются уравнением линейной функции. При наличии нелинейной зависимости между варьирующими признаками следует использовать другие показатели связи.

2. Значения коэффициентов корреляции – это отвлеченные числа, лежащее в пределах от -1 до +1, т.е. -1 < r < 1

.

3. При независимом варьировании признаков, когда связь между ними отсутствует, г = 0

.

4. При положительной, или прямой, связи, когда с увеличением значений одного признака возрастают значения другого, коэффициент корреляции приобретает положительный (+)

знак и находится в пределах от 0 до +1, т.е. 0 < r 1

.

5. При отрицательной, или обратной, связи, когда с увеличением значений одного признака соответственно уменьшаются значения другого, коэффициент корреляции сопровождается отрицательным (–)

знаком и находится в пределах от 0 до –1, т.е. -1 < r <0

.

6. Чем сильнее связь между признаками, тем ближе величина коэффициента корреляции к ô1ô. Если r =

1) высокая степень взаимосвязи – значения коэффициента корреляции находится в пределах от 0,7 до 0,99;

2) средняя степень взаимосвязи – значения коэффициента корреляции находится в пределах от 0,5 до 0,69;

3) слабая степень взаимосвязи – значения коэффициента корреляции находится от 0,2 до 0,49.

1.4. Нормированный коэффициент корреляции Браве-Пирсона

В качестве оценки генерального коэффициента корреляции р используется коэффициент корреляции r

Браве–Пирсона. Для его определения принимается предположение о двумерном нормальном распределении генеральной совокупности, из которой получены экспериментальные данные. Это предположение может быть проверено с помощью соответствующих критериев значимости. Следует отметить, что если по отдельности одномерные эмпирические распределения значений x i

и y i

согласуются с нормальным распределением, то из этого еще не следует, что двумерное распределение будет нормальным. Для такого заключения необходимо еще проверить предположение о линейности связи между случайными величинами Х

и Y

. Строго говоря, для вычисления коэффициента корреляции достаточно только принять предположение о линейности связи между случайными величинами, и вычисленный коэффициент корреляции будет мерой этой линейной связи.

Коэффициент корреляции Браве–Пирсона (