Вывод в послевоенные годы ссср. Ссср в первые послевоенные годы

Трудности возвращения к мирной жизни усложнялись не только наличием огромных людских и материальных потерь, которые принесла война нашей стране, но и нелегкими задачами восстановления экономики. Ведь было разрушено 1710 городов и поселков городского типа, уничтожены 7 тысяч сел и деревень, взорваны и выведены из строя 31850 заводов и фабрик, 1135 шахт, 65 тыс. км. железнодорожных путей. Посевные площади сократились на 36,8 млн. га. Страна потеряла около трети своего богатства.

Война унесла почти 27 млн. человеческих жизней и это самый трагический ее итог. 2,6 млн. человек стали инвалидами. Население сократилось на 34,4 млн. человек и составило к концу 1945 г. 162,4 млн. человек. Сокращение рабочей силы, отсутствие полноценного питания и жилья вели к снижению уровня производительности труда по сравнению с довоенным периодом.

К восстановлению хозяйства страна приступила еще в годы войны. В 1943 г. было принято специальное партийно-правительственное постановление «О неотложных мерах по восстановлению хозяйств в районах, освобожденных от немецкой оккупации». Колоссальными усилиями советских людей к концу войны удалось восстановить промышленно производство на треть от уровня 1940 г. Однако в качестве центральной задачи восстановления страны встала после окончания войны.

Начались экономические дискуссии 1945-1946 г.г.

Правительство дало поручение Госплану подготовить проект четвертого пятилетнего плана. Были высказаны предложения о некотором смягчении нажима в управлении экономикой, о реорганизации колхозов. Был подготовлен проект новой Конституции. Он допускал существование мелких частных хозяйств крестьян и кустарей, основанных на личном труде и исключающих эксплуатацию чужого труда. В ходе обсуждения этого проекта звучали идеи о необходимости предоставлении больше прав регионам и наркоматам.

«Снизу» все чаще раздавались призыва к ликвидации колхозов. Говорили об их неэффективности, напоминали, что относительное ослабление государственного давления на производителей в годы войн дало положительный результат. Проводили прямые аналогии с новой экономической политикой, введенной после гражданской войны, когда возрождения экономики началось с оживления частного сектора, децентрализации управления и развития легкой промышленности.

Однако в этих дискуссиях победила точка зрения Сталина, заявившего в начале 1946 г. о продолжении взятого перед войной курса на завершение строительства социализма и построение коммунизма. Речь шла о возврате к довоенной модели сверхцентрализации в планировании и управлении экономикой, а одновременно и к тем противоречиям между отраслями экономики, которые сложились в 30-е г.г.

Героической страницей послевоенной истории нашей страны стала борьба народа за возрождение экономики. Западные специалисты считали, что восстановление разрушенной экономической базы займет не менее 25 лет. Однако восстановительный период в промышленности составил менее 5 лет.

Возрождение промышленности проходило в очень тяжелых условиях. В первые послевоенные годы труд советских людей мало чем отличался от труда в военное время. Постоянную нехватку продуктов, тяжелейшие условия труда и быта, высокий уровень заболеваемости смертности, объясняли населению тем, что долгожданный мир только наступил и жизнь вот-вот наладится.

Некоторые ограничения военного времени были сняты: вновь введены 8-часовой рабочий день и ежегодные отпуска, отменены принудительные сверхурочные работы. В 1947 г. была проведена денежная реформа и отменена карточная система, установлены единые цены на продукты питания и промышленные товары. Они были выше довоенных. Как и до войны, от одной до полутора месячных зарплат в год уходило на покупку облигаций обязательного займа. Многие рабочие семьи по-прежнему жили в землянках и бараках, а трудились порой под открытым небом или в не отапливаемых помещениях, на старом оборудовании.

Восстановление проходило в условиях резкого усиления перемещения населения, вызванного демобилизацией армии, репатриацией советских граждан, возвращением беженцев из восточных районов. Немалые средства уходили на поддержку союзных государств.

Огромные потери в войне вызвали нехватку рабочей силы. Выросла текучесть кадров: люди искали более выгодные условия труда.

Как и прежде, решить острые проблемы предстояло путем увеличения перекачки средств из деревни в город и развития трудовой активности рабочих. Одним из самых знаменитых починов тех лет стало движение «скоростников», инициатором которого был ленинградский токарь Г. С. Борткевич, выполнивший на токарном станке в феврале 1948 г. за одну смену 13-дневную норму выработки. Движение стало массовым. На некоторых предприятиях были предприняты попытки внедрения хозрасчета. Но для закрепления этих новых явлений не были приняты меры материального характера, наоборот, при повышении производительности труда понижались расценки.

Наметилась тенденция к более широкому использованию научно-технических разработок на производстве. Однако она проявилась главным образом на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК), где шел процесс разработки ядерного и термоядерного оружия, ракетных систем, новых образцов танковой и авиационной техники.

Кроме ВПК, преимущество отдавалось также машиностроению, металлургии, топливной энергетической промышленности, на развитие которых уходило 88% всех капиталовложений в промышленность. Как и прежде, легкая и пищевая промышленность не удовлетворяла минимальных потребностей населения.

Всего за годы 4-й пятилетки (1946-1950) были восстановлены и вновь поострены 6200 крупных предприятий. В 1950 г. промышленное производство превысило довоенные показатели на 73% (а в новых союзных республиках – Литве, Латвии, Эстонии и Молдавии – в 2-3 раза). Правда, сюда были включены также репарации и продукция совместных советско-германских предприятий.

Главным творцом этих успехов стал народ. Его невероятными усилиями и жертвами были достигнуты, казалось невозможные экономические результаты. Вместе с тем свою роль сыграли возможности сверхцентрализованной экономической модели, традиционная политика перераспределения средств из легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы в пользу тяжелой промышленности. Значительную помощь оказали и полученные с Германии репарации (4,3млрд. долларов), обеспечившие до половины объема установленного в эти годы промышленного оборудования. Труд почти 9 млн. советских заключенных и около 2 млн. немецких и японских военнопленных также внес свой вклад в послевоенное восстановление.

Ослабленным вышло из войны сельское хозяйство страны, продукция которого в 1945 г. не превышала 60% от довоенного уровня.

Сложная ситуация складывалась не только в городах, в промышленности, но и в деревне, в сельском хозяйстве. Колхозная деревня, помимо материальных лишений, испытывала острый недостаток в людях. Настоящим бедствием для деревни стала засуха 1946 г., охватившая большую часть европейской территории России. У колхозников продразверстке изымала почти все. Жители деревень были обречены на голод. В охваченных голодом районах РСФСР, Украины, Молдавии за счет бегства в другие места и роста смертности произошло сокращение населения на 5-6 млн. человек. Тревожные сигналы о голоде, дистрофии, смертности шли из РСФСР, Украины, Молдавии. Колхозники требовали распустить колхозы. Этот вопрос они мотивировали тем, что «жить так нет сил дальше». В своем письме к П. М. Маленкову, например, слушатель Смоленского военно-политического училища Н. М. Меньшиков писал: «…действительно жизнь в колхозах (Брянской и Смоленской области) невыносимо плохая. Так, к колхозе «Новая Жизнь (Брянской обл.) почти половина колхозников уже по 2-3 месяца не имеют хлеба, у части нет и картошки. Не лучшее положение и в половине других колхозов района…»

Государство, покупая по твердым ценам сельскохозяйственные продукты, компенсировало колхозам лишь пятую часть расходов на производство молока, 10-ю часть – зерна, 20-ю – мяса. Колхозники практически ничего не получали. Спасало их подсобное хозяйство. Но и по нему был государством нанесен удар: в пользу колхозов в 1946-1949 г.г. прирезали 10,6 млн. га земли из крестьянских приусадебных участков, и были значительно повышены налоги с доходов от продаж на рынке. Причем, торговать на рынке разрешалось лишь крестьянам, колхозы которых выполнили государственные поставки. Каждое крестьянское хозяйство обязано сдавать государству в качестве налога за земельный участок мясо, молоко, яйца, шерсть. В 1948 г. колхозникам было «рекомендовано» продать государству мелкий скот (держать который было разрешено уставом), что вызвало массовый убой по стране свиней, овец, коз (до 2 млн. голов).

Денежная реформа 1947 г. больнее всего ударила по крестьянству, хранившему свои сбережения дома.

Сохранялись ромы довоенного времени, ограничивавшие свободу передвижения колхозников: они были фактически лишены паспорта, им не оплачивали дни, когда они не работали по болезни, не платили пенсии по возрасту.

К концу 4-й пятилетки бедственное экономическое положение колхозов потребовало их реформирования. Однако власти видели его суть не в материальном стимулировании, а в очередной структурной перестройке. Было рекомендовано вместо звена развивать бригадную форму работы. Это вызвало недовольство крестьян и дезорганизацию сельхоз работ. Последовавшее за этим укрупнении колхозов привело к дальнейшему сокращению крестьянских наделов.

Тем не менее, с помощью принудительных мер и ценой огромных усилий крестьянства в начале 50-х г.г. удалось добиться выведения сельского хозяйства страны на довоенный уровень производства. Однако лишение крестьян еще сохранившихся стимулов к труду подвело сельское хозяйство страны к кризису и заставило правительство принято чрезвычайные меры для снабжения продовольствием городов и армии. Был взят курс на «закручивание гаек» в экономике. Этот шаг получил теоретическое обоснование в работе Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952 г.). В ней он отстаивал идеи преимущественного развития тяжелой промышленности, ускорения полного огосударствления собственности и форм организации труда в сельском хозяйстве, выступал против любых попыток оживления рыночных отношений.

«Необходимо… путем постепенных переходов… поднять колхозную собственность до уровня общенародной собственности, а товарное производство… заменить системой продуктообмена, чтобы центральная власть… могла охватить всю продукцию общественного производства в интересах общества… Нельзя добиться ни изобилия продуктов, могущего покрыть все потребности общества, ни перехода к формуле «каждому по потребности», оставляя в силе такие экономические факторы, как колхозно-групповая собственность, товарное обращение и т.п.».

Говорилось в статье Сталина и о том, что при социализме растущие потребности населения всегда будут обгонять возможности производства. Это положение объясняло населению господство дефицитной экономики и оправдывало ее существование.

Выдающиеся достижения в промышленности, в науке и технике стали реальностью благодаря неустанному труду и самоотверженности миллионов советских людей. Однако возврат СССР к довоенной модели экономического развития вызвал ухудшение ряда хозяйственных показателей в послевоенный период.

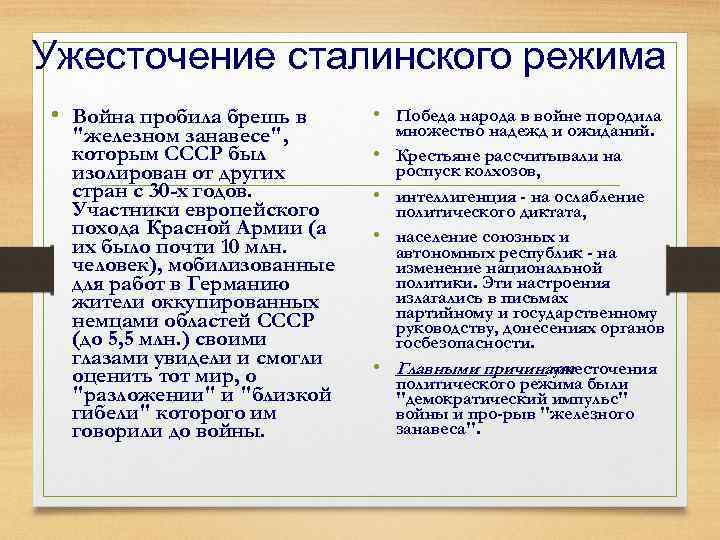

Война изменила общественно политическую атмосферу, сложившуюся в СССР в 30-е годы; проломила тот «железный занавес», которым страна была отгорожена от остального, «враждебного» ей мира. Участники европейского похода Красной Армии (а их было почти 10 млн. человек), многочисленные репатрианты (до 5,5 млн.) воочию увидели тот мир, о котором они знали исключительно из пропагандистских материалов, разоблачавших его пороки. Различия были столь велики, что не могли не посеять у многих сомнений в правильности привычных оценок. Победа в войне породила надежды у крестьян на роспуск колхозов, у интеллигенции – на ослабление политики диктата, у населения союзных республик (особенно в Прибалтике, Западной Украине и Белоруссии) – на изменение национальной политике. Даже в сфере обновившейся в годы войны номенклатуры зрело понимание неизбежных и необходимых перемен.

Каким же было после окончания войны наше общество, которому предстояло решить очень трудные задачи восстановления народного хозяйства и завершение строительства социализму?

Послевоенное советское общество было преимущественно женским. Это создавало серьезные проблемы не только демографические, но и психологические, перераставшие в проблему личной неустроенности, женского одиночества. Послевоенная «безотцовщина» и порождаемые ею детская беспризорность и преступность родом из того же источника. И тем не менее, несмотря на все потери и лишения, именно благодаря женскому началу послевоенное общество оказалось удивительно жизнеспособным.

Общество, вышедшее из войны, отличается от общества, находящегося в «нормальном» состоянии, не только своей демографической структурой, но и социальным составом. Его облик определяют не традиционные категории населения (городские и сельские жители, рабочие предприятий и служащие, молодежь и пенсионеры и т.д.), а социумы, рожденные военным временем.

Лицом послевоенного времени был, прежде всего «человек в гимнастерке». Всего из армии было демобилизовано 8,5 млн. человек. Пробелма перехода от войны к миру в наибольшей степени касалась фронтовиков. Демобилизация, о которой так мечталось на фронте, радость возвращения домой, а дома их ждали неустроенность, материальные лишения, дополнительные трудности психологического характера, связанные с переключением на новые задачи мирного общества. И хотя война объединила все поколения, но особенно трудно было, прежде всего, самым молодым (1924-1927 г.г. рождения), т.е. тем, кто ушел на фронт со школьной скамьи, не успев получить профессию, обрести устойчивый жизненный статус. Их единственным делом стала война, единственным умением – способность держать оружие и воевать.

Часто, особенно в публицистике, фронтовиков называли «неодекабристами», имея в виду тот потенциал свободы, который несли в себе победители. Но в первые годы после войны не все из них способны были реализовать себя как активную силу общественных перемен. Это во многом зависело от конкретных условий послевоенных лет.

Во-первых, сам характер войны отечественной освободительной, справедливой предполагает единство общества и власти. В решении общей национальной задачи – противостояния врагу. Но в мирной жизни формируется комплекс «обманутых надежд».

Во-вторых, необходимо учитывать фактор психологического перенапряжения людей, четыре года проведших в окопах и нуждающихся в психологической разгрузке. Люди, уставшие от войны, естественно стремились к созиданию, к миру.

После войны неизбежно наступает период «залечивания ран» - и физических, и душевных, - сложный, болезненный период возвращения к мирной жизни, в которой даже обычные бытовые проблемы (дом, семья, у многих утраченные во время войны) подчас становится в разряд неразрешимых.

Вот как один из фронтовиков В. Кондратьев говорил о наболевшем: «Всем как-то хотелось наладить свою жизнь. Ведь надо же было жить. Кто-то женился. Кто-то вступил в партию. Надо было приспосабливаться к этой жизни. Других вариантов мы не знали».

В-третьих, восприятие окружающего порядка как данности, формирующее в целом лояльное отношение к режиму, само по себе не означало, что всеми фронтовиками без исключения этот порядок рассматривался как идеальный или, во всяком случае, справедливый.

«Мы многое не принимали в системе, но не могли даже представить какой-либо другой», - такое неожиданное признание можно было услышать от фронтовиков. В нем – отражение характерного противоречия послевоенных лет, раскалывающего сознание людей ощущением несправедливости происходящего и безысходность попыток этот порядок изменить.

Подобные настроения были характерны не только для фронтовиков (прежде всего и для репатриантов). Стремления изолировать репатриированных, несмотря на официальные заявления властей, имели место.

Среди населения, эвакуированного в восточные районы страны, процесс реэвакуации начался еще в военное время. С окончанием войны это стремление стало массовым, однако, не всегда выполнимым. Насильственные меры о запрещении выезда вызывали недовольство.

«Рабочие все свои силы отдали на разгром врага и хотели вернуться в родные края, - говорилось в одном из писем, - а теперь вышло так, что нас обманули, вывезли из Ленинграда, а хотят оставить в Сибири. Если только так получится, тогда мы, все рабочие, должны сказать, что наше правительство предало нас и наш труд!»

Так после войны желания столкнулись с реальностью.

«Весной сорок пятого люди – не без основания. – считали себя гигантами», - делился своими впечатлениями писатель Э. Казакевич. С этим настроением фронтовики вошли в мирную жизнь, оставив, как им тогда казалось за порогом войны самое страшное и тяжелое. Однако действительность оказалась сложнее, совсем не такой, какой она виделась из окопа.

«В армии мы часто говорили о том, что будет после войны, - вспоминал журналист Б. Галин, - как мы будем жить на другой день после победы, - и тем ближе было окончание войны, тем больше мы об этом думали, и много нем рисовалось в радужном свете. Мы не всегда представляли себе размер разрушений, масштабы работ, которые придется провести, чтобы залечить нанесенные, немцами раны». «Жизнь после войны казалась праздником, для начала которого нужно только одно – последний выстрел», - как бы продолжал эту мысль К. Симонов.

«Нормальная жизнь», где можно «просто жить», не подвергаясь ежеминутной опасности, в военное время виделась как подарок судьбы.

«Жизнь – праздник», жизнь – сказка»фронтовики вошли в мирную жизнь, оставив, как им тогда казалось за порогом войны самое страшное и тяжелое. дливый.не означало, - с помощью этого образа в массовом сознании моделировалась и особая концепция послевоенной жизни – без противоречий, без напряжения. Была надежда. И такая жизнь существовала, но только в кино и в книгах.

Надежда на лучшее и питаемый ею оптимизм задавали ритм началу послевоенной жизни. Духом не падали, война была позади. Была радость труда, победы, дух соревнования в стремлении к лучшему. Несмотря на то, что нередко приходилось мириться с тяжелыми материально-бытовыми условиями, трудились самоотверженно, восстанавливая разрушению экономику. Итак, после окончания войны не только возвратившиеся домой фронтовики, но и пережившие в тылу все трудности прошедшей войны советские люди жили надеждой на изменения общественно-политической атмосферы к лучшему. Особые условия войны заставили людей мыслить творчески, действовать самостоятельно, принимать на себя ответственность. Но надежды на изменения общественно-политической обстановки были очень далеки от реальности.

В 1946 г. произошло несколько заметных событий, так или иначе растревоживших общественную атмосферу. Вопреки достаточно распространенному суждению, что в тот период общественное мнение было исключительно молчаливым, действительные свидетельства говорят о том, что это утверждение далеко не вполне справедливо.

В конце 1945 г. – начале 1946 г. проходила компания по выборам в Верховный Совет СССР, которые состоялись в феврале 1946 г. Как и следовало ожидать, на официальных собраниях люди в основном высказывались «За» выборы, поддерживая политику партии и ее руководителей. На избирательных бюллетенях можно было встретить здравицы в честь Сталина и других членов правительства. Но наряду с этим встречались суждения совершенно противоположные.

Люди говорили: «Все равно по-нашему не будет, они что напишут, за то и голосуют»; «сущность сводится к простой «формальности – оформлению заранее намеченного кандидата»… и т.д. Это была «палочная демократия», уклониться от выборов было нельзя. Невозможность высказать открыто свою точку зрения, не опасаясь при этом санкций властей, рождала апатию, а вместе с тем субъективное отчуждение от властей. Люди высказывали сомнения в целесообразно и своевременности проведения выборов, на которые затрачивались большие средства, в то время как тысячи человек находились на грани голода.

Сильным катализатором роста недовольства была дестабилизация общей экономической ситуации. Возросли масштабы спекуляции хлебом. В очередях за хлебом были более откровенные разговоры: «Нужно теперь нужно больше воровать, иначе не проживешь», «Мужей и сыновей убили, а нам вместо облегчения повысили цены»; «Сейчас стало жить труднее, чем в годы войны».

Обращает на себя внимание скромность желаний людей требующих всего лишь установления прожиточного минимума. Мечты военных лет о том, что после войны «всего будет много», наступит счастливая жизнь, начали довольно быстро девальвироваться. Все трудности послевоенных лет объяснялись последствиями войны. Люди уже начинали думать, что настал конец мирной жизни, снова надвигается война. В сознании людей еще долго будет война восприниматься как причина всех послевоенных лишений. Люди видели причину повышения цен осенью 1946 г. в приближении новой войны.

Однако, несмотря на наличие весьма решительных настроений, на тот период времени они не стали преобладающими: слишком сильной оказалась тяга к мирной жизни, слишком серьезной усталости от борьбы, в какой бы то ни было форме. Кроме того, большинство людей продолжали доверять руководству страны, верить, что оно действует во имя народного блага. Можно сказать, что политика верхов первых послевоенных лет строилась исключительно на кредите доверия со стороны народа.

В 1946 г. закончила работу комиссия по подготовке проекта новой Конституции СССР. В соответствии с новой Конституцией были впервые проведены прямые и тайные выборы народных судей и заседателей. Но вся полнота власти оставалась в руках партийного руководства. В октябре 1952г.: состоялся XIX съезд ВКП(б), принявший решение о переименовании партии в КПСС. Политический режим при этом ужесточался, нарастала новая волна репрессий.

Система ГУЛАГа достигла своего апогея именно в послевоенные годы. К узникам середины 30-х г.г. добавились миллионы новых «врагов народа». Один из первых ударов пришелся по военнопленным, многие из которых после освобождения из фашистской неволи были направлены в лагеря. Туда же были сосланы «чуждые элементы» из прибалтийских республик, Западной Украины и Западной Белоруссии.

В 1948 г. были созданы лагеря специального режима для осужденных за «антисоветскую деятельность» и «контрреволюционны акты», в которых использовались особо изощренные методы воздействия на заключенных. Не желая мириться со своим положением, политические заключенные в ряде лагерей поднимали восстания; порой под политическими лозунгами.

Возможности трансформации режима в сторону какой бы то ни было либерализации были весьма ограничены из-за крайнего консерватизма идеологических принципов, благодаря устойчивости которых охранительная линия имела безусловный приоритет. Теоретической основой «жесткого» курса в сфере идеологии можно считать принятое в августе 1946 г. постановление ЦУ ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», которое, хотя и касалось области художественного творчества, фактически было направлено против общественного инакомыслия как такового. Однако одной только «теорией» дело не ограничилось. В марте 1947 г. по предложению А. А. Жданова было принято постановление ЦК ВКП(б) «О судах чести в министерствах СССР и центральных ведомствах», согласно которому создавались особые выборные органы» для борьбы с проступками, роняющими честь и достоинство советского работника». Одним из самых громких дел, прошедших через «суд чести», было дело профессоров Ключевой Н. Г. и Роскина Г. И. (июнь 1947 г.), авторов научной работы «Пути биотерапии рака», которые были обвинены в антипатриотизме и сотрудничестве с зарубежными фирмами. За подобное «прегрешение» в 1947г. выносили пока еще общественный выговор, но уже в этой превентивной компании угадывались основные подходы будущей борьбы с космополитизмом.

Однако все эти меры на тот момент еще не успели оформиться в очередную компанию против «врагов народа». Руководство «колебалось» сторонники самых крайних мер, «ястребы», как правило, не получали поддержку.

Поскольку путь прогрессивных изменений политического характера был заблокирован, наиболее конструктивные послевоенные идеи касались не политики, а сферы экономики.

Д. Волкогонов в своей работе «И. В. Сталин». Политический портрет пишет о последних годах И. В. Сталин:

«Вся жизнь Сталин окутана почти непроницаемой пеленой, похожей на саван. Он постоянно следил за всеми своими соратниками. Ни словом, ни делом тем ошибаться было нельзя: «Об этом соратники «вождя» хорошо знали.

Берия регулярно докладывал о результатах наблюдений за окружением диктатора. Сталин в свою очередь следил за Берией, но эта информация не была полной. Содержание докладов было устным, а значит и тайным.

В арсенале у Сталина и Берии всегда была наготове версия о возможном «заговоре», «покушении», «теракте».

Закрытость общества начинается с руководства. «Свету гласности предавалась лишь самая малая толика его личной жизни. В стране были тысячи, миллионы, портретов, бюстов загадочного человека, которого народ боготворил, обожал, но совсем не знал. Сталин умел хранить в тайне силу своей власти и своей личности, предавая народному обозрению лишь то, что предназначалось для ликования и восхищения. Все остальное было укрыто невидимым саваном».

Тысячи «горняков» (осужденных) трудились на сотнях, тысячах предприятий страны под охраной конвоя. Сталин считал, что все недостойные звания «нового человека», должны были пройти длительное перевоспитания в лагерях. Как явствует из документов именно Сталин был инициатором превращения заключенных в постоянный источник бесправной и дешевой рабочей силы. Это подтверждается и официальными документами.

21 февраля 1948 г., когда уже начал «раскручиваться новый виток репрессий, был опубликован «Указ Президиума Верховного Совета СССР», в котором прозвучали «распоряжения властей:

«1. Обязать Министерство внутренних дел СССР всех отбывающих наказание в особых лагерях и тюрьмах шпионов, диверсантов, террористов, троцкистов, правых, левых, меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, белоэмигрантов и других лиц, представляющих опасность по своим антисоветским связям и враждебной деятельности, по истечении сроков наказания направлять по назначению Министерства государственной безопасности в ссылку на поселения под надзор органов Министерства государственной безопасности в районы Колымы на Дальнем Востоке, в районы Красноярского края и Новосибирской области, расположенные в 50 километрах севернее Транссибирской железнодорожной магистрали, в Казахскую ССР…»

В проекте Конституции, выдержанном в общем и целом в рамках довоенной политической доктрины, вместе с тем содержался ряд положительных положений: звучали идеи о необходимости децентрализации экономической жизни, предоставления больших хозяйственных прав на местах и непосредственно наркоматам. Поступали предположения о ликвидации специальных судов военного времени (прежде всего, так называемых «линейных судов» на транспорте), а также военных трибуналов. И хотя подобные предложения были отнесены редакционной комиссией к категории нецелесообразных (причина: излишняя детализация проекта), их выдвижение можно считать вполне симптоматичным.

Аналогичные по направленности идеи высказывались и в ходе обсуждения проекта Программы партии, работа над которым завершилась в 1947 г. Эти идеи концентрировались в предложениях по расширению внутрипартийной демократии, освобождению партии от функций хозяйственного управления, разработке принципов ротации кадров и др. Поскольку ни проект Конституции, ни проект программы ВКП(б) не были опубликованы и обсуждение их велось в относительно узком кругу ответственных работников, появление именно в этой среде достаточно либеральных по тому времени идей свидетельствует о новых настроениях части советских руководителей. Во многом это были действительно новые люди, пришедшие на свои посты перед войной, во время войны или год-два спустя после победы.

Ситуация усугублялась открытым вооруженным сопротивлениям «закручиванию гаек», советской власти в присоединенных накануне войны республиках Прибалтики и западных областях Украины и Белоруссии. Антиправительственное партизанское движение втянуло в свою орбиту десятки тысяч бойцов как убежденных националистов, опиравшихся на поддержку западных спецслужб, так и простых людей, много претерпевших от нового режима, потерявших дома, имущество, родных. С повстанчеством в этих районах было покончено лишь в начале 50-х годов.

Политика Сталина в период второй половины 40-х годов, начиная с 1948 г., основывалась на ликвидации симптомов политической нестабильности, нарастающего общественного напряжения. Сталинское руководство предприняло действия по двум направлениям. Одно из них включало меры, в той или иной степени адекватные ожидания народа и направленные на активизацию общественно-политической жизни в стране, развитие науки и культуры.

В сентябре 1945 г. было отменено чрезвычайное положение и упразднен Государственный Комитет обороны. В марте 1946 г. Совет министров. Сталин заявил, что победа в войне означает, по существу, завершение переходного состояния и потому с понятиями «народный комиссар», и «комиссариат пора покончить. Одновременно росло количество министерств и ведомств, росла численность их аппарата. В 1946 г. прошли выборы в местные советы, Верховные Советы республик Верховный Совет СССР, в результате чего обновился депутатский корпус, не менявшийся в годы войны. В начале 50-х годов стали созывать сессии Советов, увеличилось число постоянных комиссий. В соответствии с Конституцией были впервые проведены прямые и тайные выборы народных судей и заседателей. Но вся полнота власти оставалась в руках партийного руководства. Сталин размышлял, как пишет об это Волкогонов Д. А.: «Народ живет бедно. Вот органы МВД сообщают, что в ряде районов особенно на востоке, люди по-прежнему голодают, плохо с одежной». Но по глубокому убеждению Сталина, как утверждает Волкогонов, «обеспеченность людей выше определенного минимума лишь развращает их. Да и нет возможности дать больше; нужно укреплять оборону, развивать тяжелую промышленность. Страны должна быть сильной. А для этого и впредь придется затягивать пояс».

Люди не видели, что в условиях строжайшего дефицита товаров политика снижения цен играла весьма ограниченную роль в повышении благосостояния при крайне низком уровне заработной платы. К началу 50-х годов уровень жизни, реальная заработная плата едва превысила уровень 1913 г.

«Долгие эксперименты, круто «замешенные» на страшной войне, мало, что дали народу с точки зрения реального подъема жизненного уровня».

Но, несмотря на скепсис некоторых людей, большинство продолжали доверять руководству страны. Поэтому трудности, даже продовольственный кризис 1946 г., чаще всего воспринимались как неизбежное и когда-нибудь преодолимое. Можно определенно утверждать, что политика верхов первых послевоенных лет строилась на кредите доверия со стороны народа, который после войны был достаточно высок. Но если использование этого кредита позволило руководству стабилизировать со временем послевоенную ситуацию и в целом обеспечить переход страны от состояния войны к состоянию мира, то, с другой стороны, доверие народа к высшему руководству дало возможность Сталину и его руководству оттянуть решение жизненно-важных реформ, а впоследствии фактически блокировать тенденцию демократического обновления общества.

Возможности трансформации режима в сторону какой бы то ни было либерализации были весьма ограничены из-за крайнего консерватизма идеологических принципов, благодаря устойчивости которых охранительная линия имела безусловный приоритет. Теоретической основой «жестокого» курса в сфере идеологии можно считать принятое в августе 1946 г. постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда и «Ленинград», которое, хотя и касалось области направлено против общественного инакомыслия как такового. «Теорией» дело не ограничилось. В марте 1947 г. по предложению А. А. Жданова было принято постановление ЦК ВКП(б) «О судах чести в министерствах СССР и центральных ведомствах», о чем шла речь раньше. Это уже были предпосылки приближающихся массовых репрессий 1948 г.

Как известно, начало репрессий обрушилось прежде всего на тех, кто отбывал свое наказание за «преступление» военных и первых послевоенных лет.

Путь прогрессивных изменений политического характера был к этому времени уже заблокирован, сузившись до возможных поправок на либерализацию. Наиболее конструктивные идеи, появившиеся в первые послевоенные годы, касались сферы экономики ЦК ВКП(б) получил не одно письмо с интересными, подчас новаторскими мыслями на этот счет. Среди них есть примечательный документ 1946 г. – рукопись «Послевоенная отечественная экономика» С. Д. Александера (беспартийного, работавшего бухгалтером на одном из предприятий Московской области. Суть его предложений сводилась к основам новой экономической модели, построенной на принципах рынка и частичного разгосударствления экономики. Идеям С. Д. Александера пришлось разделить участь других радикальных проектов: они были отнесены к категории «вредных» и списаны в «архив». Центр сохранял стойкую приверженность прежнему курсу.

Представления о каких-то «темных силах», которые «обманывают Сталина», создавали особый психологический фон, который, возникнув из противоречий сталинского режима, по сути его отрицания, в тоже время был использован для укрепления этого режима, для его стабилизации. Выведение Сталина за скобки критики спасало не просто имя вождя, но и сам режим, этим именем одушевленный. Такова была реальность: для миллионов современников Сталин выступал в роли последней надежды, самой надежной опоры. Казалось, не будь Сталина, жизнь рухнет. И чем сложнее становилась ситуация внутри страны, тем больше укреплялась особая роль Вождя. Обращает на себя внимание тот факт, что среди вопросов, заданных людьми на лекциях в течение 1948-1950 г.г., на одном из первых мест те, что связаны с беспокойством за здоровье «товарища Сталина» (в 1949 г. ему исполнилось 70 лет).

1948 г. положил конец послевоенным колебаниям руководства относительно выбора «мягкого» или «жесткого» курса. Политический режим ужесточался. И начался новый виток репрессий.

Система ГУЛАГа достигла своего апогея именно в послевоенные годы. В 1948 г. были созданы лагеря специального режима для осужденных за «антисоветскую деятельность» и «контрреволюционные акты». Наряду с политзаключенными в лагерях после войны оказалось немало других людей. Так, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 г. местным властям было предоставлено право выселять в отдаленные районы лиц, «злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве». Опасаясь возросшей в ходе войны популярности военных, Сталин санкционировал арест А. А. Новикова, - маршала авиации, генералов П. Н. Понеделина, Н. К. Кириллова, ряда сослуживцев маршала Г. К. Жукова. Самому полководцу были предъявлены обвинения в сколачивании группы недовольных генералов и офицеров, в неблагодарности и неуважении к Сталину.

Репрессии затронули и часть партийный функционеров, особенно тех, кто стремился к самостоятельности и большей независимости от центральной власти. Были арестованы многие партийно-государственные деятели, выдвинутые умершим в 1948 г. членом Политбюро и секретарем ЦК ВКП(б) А. А. Ждановым из числа руководящих работников Ленинграда. Общее число арестованных по «Ленинградскому делу» составило около 2 тыс. человек. Спустя некоторое время были отданы под суд и расстреляны 200 из них, в том числе Председателя Совмина России М. Родионов, член Политбюро и Председатель Госплана СССР Н. А. Вознесенский, секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецов.

«Ленинградское дело», отражавшее борьбу внутри высшего руководства, должно было стать суровым предостережением всем, кто хоть в чем-то мыслил иначе, чем «вождь народов».

Последним из готовившихся процессов стало «дело врачей» (1953 г.), обвиненных в неправильном лечении высшего руководства, повлекшим смерть яда видных деятелей. Всего жертвами репрессий в 1948-1953 г.г. стали 6,5 млн. человек.

Итак, И. В. Сталин стал генсеком еще при Ленине. За период 20-30-40-х годов он стремился достичь полного единовластия и благодаря целому ряду обстоятельств внутри социально-политической жизни СССР он достиг успехов. Но господство сталинщины, т.е. всевластия одной личности – Сталина И. В. не было неизбежным. Глубокое взаимное переплетение объективных и субъективных факторов в деятельности КПСС обусловило возникновение, утверждение и вреднейшие проявления всевластия и преступлений сталинизма. Под объективной реальностью имеются в виду многоукладность дореволюционной России, анклавность ее развития, причудливое переплетение пережитков феодализма и капитализма, слабость и непрочность демократических традиций, и непроторенные пути движения к социализму.

Субъективные моменты связаны не только с личностью самого Сталина, но и с фактором социального состава правящей партии, который включал в себя в начале 20-х годов так называемый тонкий слой старой большевистской гвардии, в значительной мере истребленный Сталиным, оставшаяся же часть ее в большинстве своем перешла на позиции сталинизма. Несомненно, что субъективному фактору относится и окружение Сталина, члены которого стали соучастниками его действий.

История СССР в первые послевоенные годы

Введение

1. Экономическое развитие СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.)

Голод 1946-1948 гг.

3. Начало Холодной войны и создание атомной бомбы

Политический режим в последние годы жизни Сталина

Развитие советской культуры в первые послевоенные годы

Заключение

Список литературы

Введение

В результате Великой Отечественной войны Советскому Союзу удалось занять почетное место «великой державы», определявшей послевоенное устройство мира на международных конференциях «большой тройки». К концу войны СССР обладал самой многочисленной армией в Европе, достигнутые между союзниками соглашения закрепляли права Советского Союза на ряд новых территорий, а также на его приобретения, сделанные в 1939-1940 гг.: Прибалтику, Западную Украину и Западную Белоруссию, Бесарабию, Северную Буковину, часть Восточной Пруссии, область Печенги, Подкарпатскую Русь, Южный Сахалин и Курильские острова.

Военная мощь и право победителя подкрепляли амбиции советского руководства, его притязания на роль равноправного партнера Запада, и в первую очередь США, в решении международных проблем.

Духовный и нравственный подъем народа, победившего в справедливой, освободительной войне, вызывал в советских людях гордость за свою страну, чувство самоуважения. Благодаря активной пропаганде и сложившемуся стереотипу мышления Победа в сознании подавляющего большинства народа связывалась с прочностью режима и гениальностью советского лидера - И.В. Сталина, для которого было введено новое звание - генералиссимус Советского Союза.

Казалось бы, основные трудности преодолены и, несмотря на огромные жертвы страна быстро восстановится и заживет мирной жизнью, а внутренние трудности конца 1930-х гг. и извечная борьба с «врагами» канут в прошлое. Однако, во многом этим послевоенным надеждам не суждено было сбыться и в первые послевоенные годы СССР вновь пришлось столкнуться с серией серьезнейших проблем.

История СССР в первые послевоенные годы - это огромное разнообразие событий, лиц и явлений. Поэтому в данной работе остановимся лишь на таких вопросах как экономическое развитие СССР в 1945-1953 гг., голод 1946-1948 гг., начало «холодной войны» и создание атомной бомбы, рассмотрим особенности политического режима и развития советской культуры.

1. Экономическое развитие СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.)

По завершении победоносной войны начался трудный для страны переход к мирному строительству. Население по очень приблизительным данным ЦСУ сократилось за период с 1 января 1941 г. по 1 января 1946 г. с 196,8 до 162,4 млн. чел., т.е. почти на 18%. Число инвалидов Отечественной войны в 1946 г. составило 2 575 694.

Огромны были и материальные потери. Полностью или частично разрушено 1710 городов и поселков, более 70 тыс. сел и деревень, около 6 млн. зданий; крова лишились 25 млн. чел. Уничтожены, отобраны или угнаны в Германию свыше 7 млн. лошадей, 17 млн. голов крупного рогатого скота. Материальный ущерб, нанесенный СССР в годы войны составил 2 трлн. 169 млрд. руб. (в ценах 1941 г.), т.е. страна потеряла треть своего национального богатства.

Разруха народного хозяйства СССР была столь катастрофической, что последствия ее могли быть преодолены через многие годы. Сокращение населения и, следовательно, рабочей силы, замена на предприятиях кадров трудоспособного возраста на стариков и подростков, мужчин - женщинами, квалифицированных рабочих - новичками, снижение трудоспособности вследствие плохого питания из-за сокращения поголовья скота в стране; ухудшение жилищных условий; уничтожение или износ технического оборудования; снижение национального дохода и капитальных вложений - все это подтачивало производительность труда, уровень которой не шел ни в какое сравнение с довоенным.

Трудности восстановительного периода усугублялись большими разрушениями на транспорте, исчерпанием запасов сырья, упадком сельского хозяйства, переводом экономики Прибалтийских республик на социалистические рельсы хозяйствования, что влекло за собой ломку прежних социальных отношений и требовало немалых затрат. Война вызвала глубокие изменения в сознании и настроениях людей. Народ отдал для победы все свои физические и духовные силы, все свои сбережения, десятки миллионов жизней, надеясь, что с миром придет и облегчение. Однако бедность превалировала среди большей части населения страны.

Сказывалась и международная обстановка: в рамках проводимой США «атомной дипломатии» Советский Союз резко ускорил темпы по созданию собственного атомного оружия, что требовало громадных средств.

Большую материальную поддержку оказывал Советский Союз странам народной демократии на этапе их начального становления. Положительным моментом в сложившейся ситуации стало увеличение территории СССР за счет западных областей и на Дальнем Востоке, а также то, что в результате эвакуации предприятий из Европейской России на Восток были заложены основы для дальнейшего развития промышленной базы в азиатской части страны. Но эти «положительные итоги» не шли ни в какое сравнение с потерями, понесенными Советским Союзом в ходе фашистской агрессии, особенно если учесть число убитых, уничтоженных и искалеченных войной миллионов людей.

В труднейшем положении очутилась деревня. Непомерно тяжелая для колхозов хлебозаготовительная политика в годы войны еще более ужесточилась: хлеб забирался из хозяйств подчистую, нередко для выполнения госпоставок местные органы отнимали у колхозников зерно, выданное на трудодни или выращенное в личных хозяйствах. Острый дефицит продуктов питания, создаваемый зачастую искусственно, способствовал активизации поборов колхозного имущества, хлеба, скота со стороны чиновничьего слоя, который превратил это занятие в своеобразную систему кормленчества. Недовольство крестьян росло. К тому же деревня несла более высокие людские потери по сравнению с городом, поскольку система бронирования распространялась на весьма незначительные слои сельского населения.

Помощь международного финансового капитала (в первую очередь США) в этот период была отвергнута советским руководством из-за боязни, что Запад за кредиты потребует политических уступок. Оставался, хотя и непопулярный среди населения, но единственно возможный выход - увеличить налоги на деревню, сохранив для нее законы военного времени и в мирный период.

В марте 1946 г. Верховным Советом СССР был принят закон о 5-летнем плане восстановления и развития народного хозяйства страны на 1946-1950 гг. Первоочередными ставились следующие задачи: восстановление и развитие тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта, обеспечение технического прогресса во всех отраслях (чтобы «превзойти в ближайшее время достижения науки за пределами СССР»); повышение обороноспособности страны и оснащение вооруженных сил новейшей военной техникой. Пятилетним планом предусматривалось восстановление довоенного уровня промышленного производства уже в 1948 г., а к концу пятилетки его превышение на 48%. Закон о первой послевоенной пятилетке вызвал широкие отклики за рубежом. Западная печать с особым пристрастием комментировала ту часть речи Вознесенского, где говорилось о том, что «Россия, используя преимущества советской системы, может опередить капиталистические страны на всех путях прогресса, включая и технологию». Не был обойден вниманием вопрос и о широком развитии исследований в области атомной энергии.

Летний план ставил слишком трудные задачи для истощенной войной страны. Определяя их, советское руководство исходило из сложившегося на международной арене соотношения сил между двумя различными системами (социалистической и капиталистической). Чтобы не отстать от своих западных конкурентов, усилившихся экономически за годы войны, СССР приступил к восстановлению народного хозяйства на пределе возможного.

С переходом к мирному строительству произошли соответствующие изменения в правительственных структурах. 4 сентября 1945 г. был упразднен Государственный Комитет Обороны, действовавший как временный орган на период войны и чрезвычайного положения в стране.

Законом Верховного Совета СССР от 15 марта 1946 г. Совнарком и наркоматы были преобразованы соответственно в Совет Министров и министерства, поскольку как говорилось в законе, «старое наименование уже не выражает тот объем компетенции и ответственности, который возлагает Конституция СССР на центральные органы и на лиц, стоящих во главе отдельных отраслей государственного управления» Председателем Совмина СССР и министром вооруженных сил страны был избран И. Сталин. В ближайшее его окружение входили В. Молотов, А. Андреев, А. Микоян, К. Ворошилов, Л. Каганович, Л. Берия, А. Косыгин, Н. Вознесенский, Г. Маленков.

Послевоенный период развития экономики характеризуется неоднократными реорганизациями (1946, 1948, 1953 гг.) слиянием и разделением министерств, главным образом промышленных. Отчасти это объяснялось неимоверным разбуханием государственного аппарата: за 1928-1955 гг. количество управленцев в промышленности увеличилось с 300 тыс. до 2300 тыс. чел., т.е. в 7 раз, а численность рабочих - в 4,5 раза. С одной стороны, специализация отраслей промышленности вела к увеличению их числа, с другой - к нарушению сложившихся за десятилетия связей между отраслями и предприятиями.

Переключение средств и материальных ресурсов на мирные цели началось с весны 1945 г., а к июню на выпуск гражданской продукции было переведено более 500 предприятий, в том числе - оборонных. Для их перепрофилирования были преобразованы наркоматы (с марта 1946 г. - министерства): танковой промышленности - в министерство транспортного машиностроения, боеприпасов - сельскохозяйственного машиностроения, минометного вооружения - машиностроения и приборостроения. На базе действовавших в годы войны строительных организаций были созданы наркоматы по строительству предприятий тяжелой индустрии, топливных предприятий, военных объектов. Наркоматы черной и цветной металлургии, угольной и нефтяной промышленности были разделены и ведали соответственно западными и восточными регионами СССР.

Особые проблемы стояли перед предприятиями, полностью переключенными в начале войны на производство военной продукции. Работа по реконверсии социалистической экономики в 1946 г. вскоре принесла свои плоды. За первый послевоенный год заметно увеличился рост производства основных видов продукции машиностроения - турбин, паровозов, вагонов, автомобилей, тракторов, комбайнов, экскаваторов и др.

Предприятия, восстановленные в течение 4-й пятилетки, дали в 1950 г. 1/5 часть добытого в стране угля, 39% выплавленной стали и проката, 40 - чугуна; на их долю приходилась значительная часть выработанной электроэнергии, продукции машиностроения и металлообработки, химической, легкой и пищевой промышленности. На месте прежних было построено около 3200 предприятий, технически более совершенных и мощных. Восстановление ряда отраслей индустрии полностью завершилось к 1953 г. Параллельно с этим осуществлялась широкая программа нового промышленного и транспортного строительства.

Техническому перевооружению промышленности СССР в значительной степени содействовал вывоз оборудования с немецких и японских предприятий (с территории Германии, отошедшей к Польше, из Австрии, Венгрии, Чехословакии и Маньчжурии). По расчетам Особого Комитета при Совмине СССР, прибывшее в Советский Союз к декабрю 1946 г. энергетическое оборудование позволяло после его ввода в эксплуатацию «увеличить мощность действующих электростанций СССР на 32,5%» (при этом большая часть его была оснащена современной электротехнической аппаратурой, автоматическими приборами запуска и контроля за работой агрегатов). Значительно увеличивался также парк оборудования машиностроительных министерств: станкостроительной промышленности более чем в два раза (на 109%), автомобильной - на 85, машиностроения и приборостроения на 83, тяжелого машиностроения на 55%. В три раза увеличился парк оборудования радиолокационной промышленности (в том числе за счет пользующихся мировой известностью институтов и предприятии фирм «Телефункен», «Сименс» и др.). За счет немецких заводов было положено начало промышленности синтетического жидкого топлива (технология которого для производства бензина, смазочных масел и пр. была основана на базе углей).

Важнейшими объектами строек в послевоенную пятилетку стали Фархадская ГЭС на Сырдарье в Узбекистане (первая очередь станции была введена в строй в феврале 1948 г.), Нижнетуринская на Урале, Щекинская ГРЭС в Подмосковье. Особое значение имела разработка нефтяных пластов Каспийского моря (в ноябре 1949 г. была задействована первая скважина в открытом море). За счет роста добычи нефти Азербайджан вышел на первое место в СССР по объему добычи жидкого топлива. Интенсивно велось шахтное строительство в Донецком, Подмосковном, Печорском угольных бассейнах, на Урале, в Кузбассе, Караганде, Хакасии, Приморье. В первые же послевоенные годы началась разработка крупных газовых месторождений в Саратовской области и на Украине.

За относительно короткий срок республики Прибалтики, западные области Украины и Белоруссии стали постепенно превращаться в индустриально-аграрные районы. Большая доля расходов покрывалась государством.

Всего за годы первой послевоенной пятилетки было восстановлено или построено заново 6200 крупных промышленных предприятий и множество других объектов хозяйственного значения.

По официальным советским данным, 5-летний план восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг. был успешно выполнен, а важнейшие его задания значительно перевыполнены». В первую очередь это достижения черной металлургии (выплавка стали и производство проката), добыча угля и нефти, выработка электроэнергии, производство станков и машин, продукция химической промышленности. В июле 1950 г. комиссия в составе В. Молотова, Л. Кагановича, А. Микояна, М. Сабурова, И. Бенедиктова представила Сталину проект директив пятого 5-летнего плана на 1951-1955 гг. В нем предусматривалось повысить уровень промышленного производства за пятилетие примерно в 1,8 раза (при среднегодовом темпе роста валовой продукции промышленности на 12%). Для производства средств производства (группа «А») темпы роста устанавливались в размере 18%, а для производства предметов потребления (группа «Б») - 11. Вдвое должны были возрасти капиталовложения в промышленность.

Важную роль в стабилизации финансовой системы страны сыграли денежная реформа и отмена карточек на продовольственные и промышленные товары в декабре 1947 г. Правительство планировало сделать это еще в 1946 г., но помешали засуха и голод, охватившие многие районы страны.

В ходе реформы Госбанк СССР провел обмен старых денег на новые из соотношения 10:1 (металлическая монета обмену не подлежала и принималась к платежам по номинальной стоимости). Не подлежали переоценке вклады населения размер которых не превышал 3 тыс. руб. (число таких вкладчиков составляло около 80%); остальные вклады переоценивались из соотношения 3:2 (если размер вклада не превышал 10 тыс. руб.), свыше 10 тыс. руб. - из соотношения 2:1 Одновременно проводилась конверсия всех ранее выпущенных государственных займов в единый двухпроцентный 1948 года (обмен облигаций прежних займов на новый проводился по курсу 3:1).

Таким образом, денежная реформа в СССР в 1947 г. целиком была проведена за счет интересов трудящихся. По мнению правительства, реформа позволила ликвидировать последствия войны в области денежного обращения, ликвидировать крупные накопления, образовавшиеся «у отдельных групп населения в результате высоких рыночных цен, а также спекуляции». Был значительно сокращен государственный долг по займам и уменьшены связанные с ним расходы государственного бюджета.

Проведение реформы явилось необходимым условием отмены карточной системы.

После отмены карточек (проведена в декабре 1947 г. одновременно с денежной реформой) продовольственные и промышленные товары стали продаваться в порядке открытой торговли по единым государственным розничным ценам (взамен коммерческих и пайковых цен). Например, цены на хлеб и крупы устанавливались на 10-12% ниже пайковых, на другие продовольственные товары - на уровне пайковых; на промышленные товары - повышались в сравнении с пайковыми, но были ниже коммерческих примерно в 3 раза.

После войны правительство неоднократно снижало государственные розничные цены на продукты массового потребления. Данная политика получила различные оценки в отечественной историографии - от восторженных до резко отрицательных. Нужно подчеркнуть, что снижение цен проводилось целиком за счет деревни, за счет перенапряжения ее сил и резкого ухудшения материального положения.

По идеологическим соображениям правительство не было заинтересовано в поощрении зажиточной прослойки общества, сложившейся за военные годы. Снижая после отмены карточек государственные розничные цены, власти пытались проводить политику не в направлении закрепления социального расслоения, а, наоборот, в плане уравнивания всех со всеми. Как заметил по этому поводу В. Молотов: «Никого не обижать, но и никого не баловать. Только так можно навести порядок. Тут и нужна генеральная линия».

В январе 1953 г. начальник ЦСУ В. Старовский доложил Сталину о том, что за два года пятой пятилетки среднегодовые темпы прироста в промышленности валовой продукции, а также прирост по важнейшим ее видам (чугун, сталь, прокат, электроэнергия и пр.) превышали плановые задания, но некоторое отставание в темпах прироста наблюдалось в добыче нефти, производстве крупных металлорежущих станков и по некоторым другим показателям. Эти достижения позволили СССР создать к началу 50-х годов значительные сырьевые ресурсы для успешного развития народного хозяйства страны в будущем. Так, государственные резервы хлеба на начало 1953 г. выросли в сравнении с довоенным уровнем в 4 раза, цветных металлов - в 10; нефтепродуктов - в 3,3; угля в 5,1; дров в 2,7 раза. Таким образом, стратегическая цель, о которой говорил в феврале 1946 г. Сталин, была выполнена, так как накопленные запасы были важнейшим условием гарантии СССР «от всяких случайностей».

Именно эти резервы, полученные в результате героического труда всего народа, позволили Хрущеву провести большинство своих реформ и начинаний.

2. Голод 1946-1948 гг.

В 1946 г. многие районы страны поразила засуха. Начавшись в Молдавии, она быстро распространилась сначала на юго-запад Украины, затем охватила центрально-черноземную зону, включая север Украины. Валовой сбор зерновых составил в 1946 г. 39,6 млн. т, а государственные заготовки (включая все виды поступления, в том числе возврат государству семенных и фуражных ссуд, натуроплату за работу МТС и др.) - 17,5 млн. т, что было намного ниже уровня предшествующего, а тем более довоенного года. Так, валовой сбор зерновых составил в 1940 г. - 95,5 млн. т. в 1945 - 47,3 млн. В сложившейся ситуации правительство приняло чрезвычайные меры по экономии хлеба - для ряда категорий рабочих и служащих осенью 1946 г, были снижены суточные нормы пайка, сняты с довольствия 85% сельчан, находящихся на государственном снабжении хлебом, сокращены лимиты для иждивенцев, детей и отдельных категорий работников. В октябре 1946 г. паек получали 59,5 млн. чел., из них - лишь 4 млн. жителей сельской местности, в то время как там проживало в этот период ок. 110 млн. чел. - 36,3 млн. колхозников, 3,8 млн. единоличников и некооперированных кустарей, 3,5 млн. учащихся, 10,5 млн. занятых в домашнем и подсобном хозяйстве.

Между тем напряженное положение с продовольствием ощущалось до трагедии, связанной с засухой. Уже в первой половине 1946 г. правительство вынуждено было разбронировать в связи с голодом около 3 млн. т зерна из государственного резерва - весьма небольшую часть только что отобранного хлеба. В Курскую, Воронежскую, Тамбовскую, Орловскую области из госрезерва отправлялись семена для летнего дополнительного посева; оказывалась единовременная помощь населению пострадавших районов; кое-где открывались столовые, но все это не могло удовлетворить нужды людей.

Отсутствие гарантированного заработка в колхозах, огромные налоги на личные подворья селян, наконец, голод, приводили к массовому бегству из села, ненамного лучше обстояло дело и в городах, население которых находилось на государственном продовольственном обеспечении. Общая цифра потерь от голода и связанных с ним болезней составляла за период с 1947 по 1948 г. около 3 млн. чел. (из них около 1 млн. умерли). И это только по РСФСР. Однако, если бы решающим фактором, повышающим смертность и снижающим рождаемость населения страны, была только засуха, то в 1948 г. ситуация должна была бы измениться, т.е. неурожая не было, а голод был.

Данные ЦСУ о валовом сборе зерна и его государственном резерве свидетельствуют о том, что в послевоенный период советское правительство располагало запасами, которых вполне хватало для обеспечения хлебом голодающих районов: в январе 1946 г. они составляли 10,1 млн. т, в январе 1949 - 18,8 млн.

Значит, дело было не в хлебе, а в его распределении, в отношении правительства к своему народу. В 1947 г., когда последствия засухи сказывались особенно сильно, экспорт зерна за границу вырос по сравнению с предшествующим годом с 0,4 млн. т до 2,4 млн. т. В 1946-1947 гг. делались поставки зерна в Болгарию, Румынию, Польшу, Чехословакию, Францию, Берлин и другие страны. Как писалось о поставках зерна во Францию - Советское правительство, учитывая «тяжелое продовольственное положение во Франции и просьбу Французского правительства, решило пойти навстречу Франции как своему союзнику». Политическая направленность помощи понятна - поддержать французских коммунистов и повысить их престиж на выборах. Непонятно только, почему эта «щедрость» оказывалась «союзнику» за счет голодающего населения собственной страны.

3. Начало «холодной войны» и создание атомной бомбы

Вторая мировая война привела к коренным изменениям в мире и международных отношениях. Были повержены фашистская Германия и Италия, милитаристская Япония, наказаны военные преступники, создана международная организация - Организация Объединенных Наций. Все это продемонстрировало относительную сплоченность держав-победительниц. Великие державы провели сокращение вооруженных сил: США с 12 до 1,6 млн. человек, СССР - с 11,4 до 2,5 млн. человек.

Своим вкладом в победу над фашистской Германией СССР вызвал к себе симпатии населения стран Запада, а роспуск Коминтерна в 1943 г. способствовал росту авторитета компартий. За годы войны число их членов увеличилось почти в 3 раза, и коммунисты в 1945-1947 гг. входили в правительства 13 государств Европы, Азии и Латинской Америки. С другой стороны, война стала первым открытием Запада для 6,1 млн. советских людей, побывавших в Европе в составе действующей армии, а также для 5,5 млн. репатриантов, которые собственными глазами увидели достижения западной цивилизации и имели возможность сопоставить их с советской действительностью. У них были поколеблены стереотипные представления о Западе, усилились интерес и симпатии к нему.

Война привела к резким изменениям на карте мира. Прежде всего, гигантски усилились США в экономическом, военном и политическом отношениях. Этой стране принадлежала подавляющая часть мирового промышленного производства и золотовалютных резервов. США имели первоклассную армию, превратились в лидера Западного мира. Германия и Япония были повержены, и вышли из числа ведущих стран, другие европейские страны были ослаблены войной.

Образовавшемуся социалистическому блоку стран во главе с СССР противостоял союз стран Западной Европы и Северной Америки во главе с США, который с созданием в 1949 г. НАТО оформился окончательно.

Противостояние приобретало все более опасные очертания, и в конце 1940-х годов главной ареной борьбы оказалась Германия. США стали направлять экономическую помощь в зоны оккупации западных стран, стремясь создать в них демократическое и дружественное государство. Сталин попытался сорвать этот план, опасаясь возрождения германской мощи. Он использовал уязвимость Западного Берлина, находившегося внутри советской зоны оккупации. 24 июня 1948 г., вслед за введением в западных секторах города западногерманской валюты, советские войска перерезали ведущие в Западный Берлин дороги. Целый год США и Великобритания снабжали город по воздушному мосту, пока Сталин не снял блокаду. По крупному счету блокада лишь повредила советским интересам: она способствовала переизбранию на второй срок Трумэна, проявлявшего твёрдость в отношении СССР, победе демократических партий на выборах в Западной Германии и Западном Берлине и провозглашению на этих территориях в сентябре 1949 г. Федеративной Республики Германии, образованию военного блока НАТО. Сталин, конструируя блок социалистических стран, руководствовался прежде всего имперскими, экспансионистскими планами. Он исходил из твёрдого убеждения в неизбежности военного столкновения с США. Вместе с тем, нельзя, как это сейчас стало модно, огульно обвинять только Сталина в развязывании Холодной войны. Запад во главе США в корне не устраивало многократно возросшее могущество СССР, многие политические деятели Запада высказывали идею о необходимости превентивно (пока еще не поздно) сокрушить СССР, в том числе и ядерным оружием.

В результате важнейшим делом советской науки стало создание атомного оружия. Еще в предвоенные годы, задолго до получения какой-либо информации о состоянии разработок в этой области в США, физики Я. Зельдович, Ю. Харитон и И. Курчатов провели расчеты по разветвленной цепной реакции деления урана в реакторе, а Г. Флеров и Л. Русинов экспериментально подошли к определению ключевого параметра цепной реакции - числу вторичных нейтронов. Тогда же Флеров и Петржак открыли самопроизвольное, без облучения посредством нейтронов, деление урана, а с февраля 1943 г. уже вплотную приступили к работе по созданию атомной бомбы. 20 августа 1945 г. особо секретным постановлением ГКО образуется специальный комитет (под председательством Л. Берия), в задачи которого входят все виды работ «по использованию внутриатомной энергии урана» (от научных изысканий до производства атомной бомбы). Технический совет возглавлял крупный организатор военной экономики Б. Ванников; в его состав входили академики А. Алиханов, А. Иоффе, П. Капица, И. Курчатов, В. Хлопин, Ю. Харитон, члены-корреспонденты И. Вознесенский и И. Кикоин. Комитет наделялся чрезвычайными полномочиями, располагал материальными и иными ресурсами, был полностью независим в своей деятельности. На Берия, помимо прочего, возлагалась организация «закордонной разведывательной работы по получению информации об урановой промышленности и атомных бомбах».

Летом 1948 г. под Челябинском состоялся запуск первого атомного реактора, а через несколько месяцев был принят в эксплуатацию радиохимический завод по выделению плутония из урана. Пуск этих двух объектов комплекса новых предприятий позволил приступить к испытанию первой атомной бомбы, что имело место 29 августа 1949 г. на ядерном полигоне под Семипалатинском. Большую помощь в разработке советскими учеными атомной бомбы оказала разведка: важную информацию поставлял в 1942-1949 гг. Клаус Фукс; из Англии на подводной лодке был доставлен в СССР Бруно Понтекорво; через Чехословакию были переправлены в Советский Союз два крупнейших радиоэлектронщика (американцы по происхождению), и ряд других иностранцев, работающих на советскую разведку. Однако наши ученые не копировали американскую бомбу, а создавали принципиально иную конструкцию, более сложную, с более высоким КПД - и в этом заслуга академика Харитона. Большинство агентов, передававших нам секреты чужих ядерных программ, делали это, как правило, по идейным соображениям, поскольку многие из них разделяли коммунистические убеждения и испытывали горячую симпатию к Советскому Союзу, который боролся с фашизмом.

советский послевоенный экономический политика культура

4. Политический режим в последние годы жизни Сталина

Большое влияние на политическую жизнь страны оказывала борьба за власть внутри верхушки советского руководства. Многое здесь зависело от расположения вождя к тому или иному партийному деятелю. В ноябре-декабре 1945 г., во время отдыха Сталина в Сочи, произошли события, которые положили конец дружественным отношениям вождя со своим ближайшим соратником В. Молотовым. Конфликт вырос из внешне непримечательного обстоятельства: сначала Сталин счел ошибкой публикацию в советской печати без его согласия речи Черчилля с «восхвалением России и Сталина», поскольку расценил этот факт как «угодничество и низкопоклонство перед иностранными фигурами». «Я уже не говорю о том, - писал Сталин, - что советские лидеры не нуждаются в похвалах со стороны иностранных лидеров. Что касается меня лично, то такие похвалы только коробят меня». Затем он выразил остальным членам своей знаменитой «пятерки» (так назывался ближайший Сталину круг лиц в Политбюро, который оперативно решал важнейшие вопросы внутренней и внешней политики страны) - В. Молотову, Л. Берия, Г. Маленкову, А. Микояну - серьезное недовольство в связи с появлением в иностранной прессе сообщений об ослаблении цензуры в Советском Союзе и особой роли в этом деле Молотова. Последний заявил на одном из официальных приемов американскому корреспонденту: «Я знаю, что вы, корреспонденты, хотите устранить русскую цензуру. Что бы вы сказали, если бы я согласился с этим на условиях взаимности?» Благодаря молотовскому решению об ослаблении цензуры в западной печати стали появляться острые публикации о положении дел в СССР, в частности о расстановке сил на советском политическом Олимпе.

Сталин расценил эту акцию как покушение на его личный авторитет и в ответ указал, что «никто из нас не вправе распоряжаться в деле изменения курса нашей политики», тогда как Молотов присвоил себе это право потому, что западные пасквили «входят в план его работы... лишь бы добиться популярности среди некоторых иностранных корреспондентов». «Я, - писал Сталин, - не могу больше считать такого товарища своим первым заместителем». По существу речь шла о выражении Молотову политического недоверия, после чего он автоматически переставал быть первым среди реальных претендентов на роль сталинского преемника. И хотя после указанных событий Молотов продолжал принимать участие в принятии политических решений, сталинским доверием уже не пользовался. Об этом убедительно свидетельствуют документы Политбюро.

Окончательную точку в политических взаимоотношениях двух этих личностей поставили события 1949 г. В январе были арестованы все участники так называемого процесса Еврейского антифашистского комитета, обвиняемые в «антисоветской националистической деятельности», а в марте 1950 г. в роли обвиняемой по этому делу фигурировала уже жена Молотова - П. Жемчужина. При голосовании в ЦК предложения об исключении ее из партии, Молотов воздержался от голосования. Такая позиция могла объясняться двумя причинами. Во-первых, благородными чувствами, не позволявшими Молотову предать жену. Последующее его поведение опровергает данное предположение. Следовательно, более близким к действительности можно признать следующее объяснение: как политик советской формации Молотов мог заявить свою линию, идущую в разрез с мнением вождя, только в том случае, если рассчитывал при голосовании заручиться поддержкой других членов ЦК. Этого не произошло. Оставшись в одиночестве, он изменил свою тактику и покаялся. Но Сталин уже раскусил этот демарш Молотова и потому расценил его поведение как особую политическую линию с далеко идущими целями, а не как личную обиду, основанную на проявлении человеческого чувства. Молотов в специальном заявлении признал свой проступок «политически ошибочным» и голосовал за решение ЦК. Молотов также каялся в том, что «не удержал Жемчужину от ложных шагов и связей с антисоветскими еврейскими националистами, вроде Михоэлса», являющегося одним из главных деятелей ЕАК. Следовательно, покаяние Молотова было вынужденным, маскирующим истинные цели его политики. Тогда-то для политической дискредитации Молотова, и чтобы показать его истинное лицо, до сведения членов Политбюро, не посвященных в события 1945 г., был доведен материал переписки между членами сталинской «пятерки» в ноябре-декабре 1945 г. «Об ошибках Молотова», а также и его заявление в связи с исключением из партии Жемчужиной и осознанием собственной вины.

В марте 1946 г. секретным постановлением правительства было образовано Бюро Совета Министров (председатель Л. Берия, заместители - Н. Вознесенский, А. Косыгин). Помимо должности заместителя председателя Совмина СССР и поста руководителя атомного проекта Берия было поручено «наблюдение за работой» министерства внутренних дел, госбезопасности и государственного контроля. Существенно изменилась структура аппарата ЦК партии: после упразднения производственно-отраслевых отделов в нем остались два управления (кадров, агитации и пропаганды) и два отдела (оргинструкторский, внешней политики). На ключевом посту оказался молодой функционер А. Кузнецов, год проработавший первым секретарем Ленинградского обкома и горкома партии. К нему от Г. Маленкова перешло руководство управлением кадров ЦК ВКП(б) и работой по распределению кадров в партийных, советских и хозяйственных организациях. Кузнецов стал также членом секретариата ЦК; в сентябре 1947 г. ему поручили курирование министерства госбезопасности. В апреле 1946 г. были арестованы бывший министр авиапромышленности А. Шахурин, командующий ВВС А. Новиков, что дало основание в мае того же года вывести Маленкова, который курировал авиапромышленность в годы войны и ранее возглавлял управление кадров, из секретариата ЦК.

Прочные позиции в руководстве занимал А. Жданов - одновременно член Политбюро, Оргбюро и секретариата ЦК партии - трех высших руководящих органов. Он занимался преимущественно вопросами пропаганды и идеологии. В октябре 1946 г. Политбюро принимает следующее решение: «1. Поручить комиссии по внешнеполитическим делам Политбюро (шестерка) заниматься впредь, наряду с вопросами внешнеполитического характера, также вопросами внутреннего строительства, внутренней политики. 2. Пополнить состав шестерки председателем Госплана СССР тов. Вознесенским и впредь шестерку именовать семеркой». Отныне эта семерка - И. Сталин, В. Молотов, Л. Берия, А. Микоян, Г. Маленков, А, Жданов, Н. Вознесенский - стала определять внутреннюю и внешнюю политику страны (при бесспорном лидерстве Сталина в решении больших и «малых» вопросов этой политики). За последующие шесть лет протокольные заседания Политбюро состоялись лишь дважды (решения принимались методом устного опроса), секретариат ЦК стал фактически отделом кадров. Вся практическая работа по управлению страной сосредоточилась в Совмине СССР. В нем были созданы восемь бюро, между которыми распределялось большинство министерств и ведомств. Их председатели - Г. Маленков, Н. Вознесенский, М. Сабуров, Л. Берия, А. Микоян, Л. Каганович, А. Косыгин, К. Ворошилов входили в Бюро Совета Министров. Теперь его возглавил Сталин, первым его заместителем стал Молотов. В последующие годы в высшем руководстве происходила перестановка ключевых фигур. Серьезным ущемлением прав отдельных членов Бюро Совмина стал перенос в Политбюро решения проблем, связанных с министерствами иностранных дел, внешней торговли, государственной безопасности и вооруженных сил.

Ряд отечественных историков считают, что члены «семерки» (затем, по мере роста этой группы лиц, «восьмерки» и «девятки») присвоили себе «неконституционное право определять судьбу страны и ее населения», что они встали над советами и над партией. Более прозаически эту сверхцентрализацию власти в государстве, которая сложилась в условиях военных лет, определил в своих воспоминаниях В. Молотов: «Сталин, его авторитет был настолько высок, что где тут собирать по каждым сложным вопросам пленумы и прочее. И если бы мы собирали по каждому вопросу демократические решения, это бы нанесло ущерб государству и партии, потому что затягивалось решение вопроса... В этих сложных условиях не всегда формальный демократизм решает дело».

Летом 1948 г. резко ослабло влияние Жданова, но укрепились позиции Маленкова. Вскоре после смерти Жданова (август 1948 г.) началось преследование той части партийно-государственного аппарата, которая была связана с ним и, по предположениям конкурентов, могла реально претендовать на власть. Секретарю ЦК ВКП(б) А. Кузнецову, председателю Совмина РСФСР М. Родионову и большому числу партийных работников, в разное время связанных с этими людьми, были предъявлены обвинения во фракционности, в попытке противопоставить ленинградскую парторганизацию всей ВКП(б), в русском шовинизме (за предложение создать Бюро ЦК по РСФСР и Компартию РСФСР). Следствие по этому так называемому ленинградскому делу МГБ вело под личным контролем и участии Маленкова. В октябре 1950 г. были приговорены к расстрелу Вознесенский, Кузнецов, Родионов, Попков, Капустин, Лазутин. После расправы над «центральной группой» в разных городах страны состоялись судебные процессы, на которых были вынесены приговоры и другим лицам, которые проходили по «ленинградскому делу».

Изменения в составе политического руководства страны были зафиксированы на XIX съезде партии. Состав высших партийных органов - Политбюро и Секретариата - был значительно расширен, что ослабляло позиции старой «сталинской гвардии» и тех, кто выдвинулся в военные и первые послевоенные годы. На высшие посты в партии пришли люди, возглавлявшие в большинстве своем местные партийные организации и сравнительно новые для аппарата ЦК (В. Андрианов, А. Аристов, С. Игнатьев, В. Кузнецов, Л. Мельников, Н. Михайлов, П. Пономаренко, Л. Брежнев, Н. Пегов и др.).

Летом 1952 г. была осуждена группа лиц, связанных с работой Еврейского антифашистского комитета (С. Лозовский, И. Фефер, П. Маркиш, Л. Штерн и др.). Все они обвинялись в проведении «шпионской и националистической деятельности». В январе 1953 г. ТАСС сообщило об аресте «врачей-вредителей» из кремлевской поликлиники. Большинство историков связывают эти политические процессы главным образом с той острой борьбой за власть, которая с особой силой разгорелась в последние годы жизни Сталина.

Реализация идеологических догм сказывалась на всех сторонах жизни советского общества, начиная с быта и кончая генной инженерией.

5. Развитие советской культуры в первые послевоенные годы

На протяжении послевоенного периода правления И.В. Сталина советская интеллигенция оказалась полностью подчинена тоталитарному режиму. С одной стороны, в силу военных и идеологических потребностей, это обернулось для нее повышением социального и материального статуса. С другой - прежде всего на интеллигенцию всей тяжестью обрушились несколько волн репрессий послевоенных лет и ужесточение режима в целом.

«Железный занавес» между СССР и остальным миром стал доминантой развития послевоенного общества. Формировался он постепенно, но неуклонно. Один за другим перекрывались все каналы и источники информации, идущей с Запада. При полной государственно-партийной власти над средствами массовой информации сделать это было не очень сложно. Любые контакты с иностранцами были чреваты обвинением в шпионаже и измене Родине. В это же время ужесточились наказания за разглашение государственной тайны, к которой по Указу 1947 г. могли быть отнесены практически любые сведения. Специальное постановление ЦК (1950 г.) предусматривало меры по предотвращению разглашения государственной тайны в музейных экспозициях. Постепенно на нет сводились родственные, научные, творческие и все иные связи с лицами, живущими за границей. В 1947 г. гражданам СССР запретили браки с иностранцами. Пропагандой внушались идеи о заведомом превосходстве всего советского, что лишало смысла изучение западного опыта. Советским кинематографистам было запрещено участвовать в международных кинофестивалях в Венеции (1951 г.) и Каннах (1952 г.).

Советские учебники стали утверждать, что не Стефенсон, а Черепановы изобрели паровоз, противопоставлять работы И.В. Мичурина «реакционному учению» биологов А. Вейсмана и Т. Моргана и т. п. Любые научные теории западных авторов объявлялись буржуазными, идеалистическими, обращение к ним было возможно только с критических позиций.

В 1947-1948 гг. широко проводилась кампания против «тлетворного влияния Запада», «раболепия и низкопоклонства перед иностранщиной и буржуазной реакционной культурой» в форме так называемых «судов чести» (по типу офицерских судов в царской армии). Суды были созданы практически во всех министерствах и ведомствах, научных и учебных учреждениях, даже при Совете Министров СССР и ЦК ВКП(б). Под их юрисдикцию попало высшее и среднее партийно-государственное чиновничество, включая министров и секретарей союзных компартий, элита советской интеллигенции. Судилище было организовано над медиками - профессорами Н.Г. Клюевой и Г.И. Роскиным, которые передали в США рукопись научной работы о биотерапии рака, генетиком академиком А. Р. Жебраком и многими другими учеными за статьи, опубликованные в иностранных журналах, переписку или встречи с иностранными учеными, ссылки в работах на западных авторов и т. п. «Суды чести» могли выразить общественное порицание или выговор, но могли и передать личное дело следственным органам. Наиболее распространенной мерой было снятие с работы, лишение воинских и иных званий, запрещение научных трудов «уличенных» в пропаганде низкопоклонства (по истории западной философии, искусства и т. п.).