Тайфун вторая мировая война. защитники Брестской крепости

Разгромить Советский Союз в ходе одной скоротечной кампании и поставила Рейх перед военной катастрофой.

Когда в середине сентября 1941 г. сражение за Киев близилось к финалу, немецкое военное командование готовило стратегический план по возобновлению наступления на Москву. Немецким войскам, потерявшим в ходе боевых действий с 22 июня по сентябрь 1941 г. большое количество своих самых опытных солдат и офицеров и значительное число танков, предстояло не позднее начала октября вновь двинуться на восток, к еще далекой, но манящей к себе столице Советского Союза.

К сентябрю 1941 г. политическое положение Рейха ухудшилось. Япония начала рассматривать военную обстановку на Восточном фронте как не вполне благоприятную для Германии. Итальянский Генштаб неофициально высказывался в том смысле, что немцы переоценили свои возможности. Турция, Испания и Франция приняли решение сохранять нейтралитет.

Население Германии стало высказывать недовольство «затянувшейся войной на востоке». А. Гитлеру необходима была победа, и победа громкая. На Восточном фронте оставалась лишь одна цель, достижение которой сулило должный психологический эффект. 6 сентября Гитлер подписал документ № 35 о новом большом наступлении на Восточном фронте (операция «Тайфун» ). Германский генштаб полагал, что группа армий «Центр», подобно тайфуну сметет советскую оборону и захватит столицу СССР до наступления зимы.

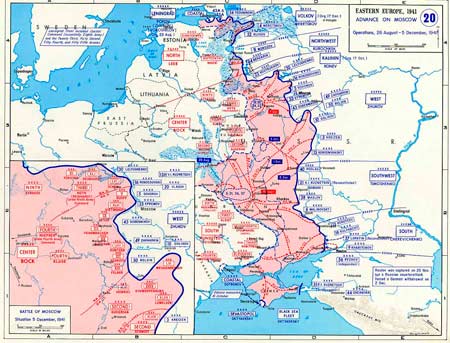

30 сентября «Тайфун» начал свое движение на Москву. Четыре армии (9-я и 4-я полевые, 3-я и 4-я танковые) выступили против войск Западного и Резервного фронтов. Две группировки двигались по сходящимся направлениям к Вязьме. Цель — окружить главные силы Западного и Резервного фронтов. Обстановка на всем советско-германском фронте в конце сентября оставалась напряженной, неблагоприятной для наших войск. Инициатива действий была у врага.

Московская битва — это два периода боевых действий: Первый период : 30 сентября — 5 декабря 1941 года — Московская стратегическая оборонительная операция. Второй период : 5 декабря 1941 года — 20 апреля 1942 года — Московская стратегическая наступательная операция.

Фронтовые оборонительные операции:

30 сентября — 23 октября — Орловско-Брянская;

2-13 октября — Вяземская;

10-30 октября — Можайско-Малоярославецкая;

10 октября — 4 декабря — Калининская;

23 октября — 17 ноября — Тульская;

15 ноября — 5 декабря — Клинско-Солнечногорская;

18 ноября — 5 декабря — Тульская (вторая);

1-5 декабря — Наро-Фоминская.

Фронтовые наступательные операции:

5 декабря 1941 года — 7 января 1942 года — Калининская;

6-25 декабря — Клинско-Солнечногорская;

6-16 декабря — Елецкая;

6-17 декабря - Тульская;

18 декабря 1941 года — 6 января 1942 года — Калужская;

24 декабря 1941 года — 8 января 1942 года Наро-Фоминско-Боровская;

8 января — 20 апреля 1942 года — Ржевско-Вяземская.

План «Тайфун» был составлен из расчета на предполагаемое превосходство вермахта и не учитывал его слабых сторон. Основное немецкое оружие — танки — требовали для своего продвижения хороших дорог, а для поражения противника им надо было приближаться к советским позициям на небольшую дистанцию.

Немецкое командование считало, что окружение частей Западного и Брянского фронтов приведет к существенному уменьшению сопротивления со стороны Красной Армии. Однако развитие событий сильно отличалось от прогнозов немецкого генералитета и планов проведения операции «Тайфун».

Разведка немецких танковых колонн. Группа армий «Центр», октябрь 1941 г.

Можайская линия обороны, хотя и была не до конца подготовлена, представляла заградительный рубеж, на преодоление которого немецко-фашистские войска затратили значительное время. На оборонительных рубежах трудящимися Подмосковья и других городов были вырыты противотанковые рвы и подготовлены укрытия для пехоты и артиллерии.

Учитывая, что оборона Москвы создавалась на основе строительства оборонительных сооружений автострады Минск — Москва, немцы планировали, как и в ходе сражения за Киев, обойти эти оборонительные рубежи с севера и юга, сначала в районе Вязьма — Брянск, а затем в районе Калинин (Клин) — Тула. Для поддержки основных охватывающих маневров были запланированы малые танковые клещи, которые предполагалось использовать при окружении войск, защищавших столицу Советского Союза на ближних подступах к ней. Планы немецкого командования по преодолению оборонительного рубежа под Вязьмой и Брянском в начале октября 1941 г. полностью аналогичны действиям немецких войск по обходу Киевского укрепленного района.

Поскольку проходимость немецких танков T-III и T-IV была невысокой, то их быстрое продвижение вперед можно было обеспечить только по автострадам либо по другим видам дорог с твердым покрытием. Поэтому основным направлением для продвижения 4-й армии было выбрано шоссе Рославль — Малоярославец, для 4-й танковой группы — шоссе Вязьма — Москва, для 2-й танковой группы — шоссе Орел — Тула. Для продвижения 4-й танковой группы также резервировалось шоссе Волоколамск — Москва. 3-я танковая группа ориентировалась на шоссе Ржев — Калинин. Прикрытие на флангах наступающих в центре немецких войск обеспечивали 9-я армия с севера и 2-я армия на юге.

Боевые действия по плану «Тайфун» предполагалось развернуть на фронте в 640 километров в ширину и 400 километров в глубину. Планом предусматривалось безостановочное продвижение немецко-фашистских войск к Москве без временных перерывов. Немцы считали, что войска Красной Армии будут разгромлены на дальних подступах к Москве, и защищать Москву уже будет некому.

Следует признать, что немецкий Генеральный штаб не ошибся в части выбора направлений главных ударов, то есть нанесло эти удары там, где советское Верховное командование их не ожидало. В связи с этим необходимо заметить, что в это время (в конце сентября — начале октября 1941 г.) Красная Армия не располагала необходимым количеством войск и техники для прикрытия всех возможных направлений, по которым вермахт собирался наступать Москву.

Итак, замыслом операции на первом этапе предусматривалось: 9-й армии и 3-й танковой группе из района городка Духовщина, 4-й армии и 4-й танковой группе из района города Рославль, 2-й армии и 2-й танковой группе из района города Шостка в восточном и северо-восточном направлениях расчленить фронт обороны советских войск, окружить и уничтожить войска Западного и Брянского фронтов в районах Вязьмы и Брянска , не допустив их отхода к Москве.

К началу сентября положение советских войск под Ленинградом оценивалось как «крайне тяжелое», а на юге — как «трагическое», и можно было рассчитывать, что в последующие недели оно только ухудшится. Во всяком случае, фланги группы армий «Центр» могли отныне считаться обеспеченными. Однако немцам следовало спешить. 22 сентября в северном полушарии заканчивается астрономическое лето, через две-три недели после этой даты русские грунтовые дороги станут непроходимыми.

С начала кампании прошло три месяца, постепенно советские войска и их командование набирались опыта современной войны. Вермахт еще обладал качественным превосходством, но воевать становилось все труднее. На подготовку операции у фон Бока и фон Браухича было меньше месяца, причем до двадцатых чисел августа было неясно, успеет ли к началу сражения армия Гудериана . На ее место срочно перебрасывалась 4-я танковая группа из-под Ленинграда, для усиления этой группы предназначался 40-й корпус резерва ОКХ (2-я и 5-я танковые дивизии). Дополнительно в состав группы армий «Центр» был введен 27-й армейский корпус, переброшенный из Франции.

Гудериан все-таки успел перевезти свои танки из-под Лохвицы к Брянску и даже настоял, чтобы его армия перешла в наступление на два дня раньше, нежели остальные войска: генералу был нужен каждый час хорошей погоды. Включение 2-й танковой группы в боевую линию расширило фронт наступления до 600 километров.

Группа армий «Центр» под командованием генерал-полковника фон Бока имела в своём распоряжении 79 дивизий (в том числе 14 танковых и 8 моторизованных), 1,9 миллиона солдат, 14 000 орудий и минометов, 1390 самолетов, 1700 танков, корпус ПВО. Воздушную поддержку войск группы армий «Центр» осуществлял 2-й флот люфтваффе.

К началу операции удалось пополнить пехотные дивизии до 90% штатной численности. С танками тоже дело обстояло, вроде бы, благополучно: 1700 единиц в четырнадцати дивизиях: по 120 танков на дивизию при штате 147-209 машин. Но на 22 июня фон Бок имел 1 967 танков в семи танковых дивизиях…

С советской стороны против группы армий «Центр» действовали войска трех фронтов: Западного , Резервного и Брянского , опирающихся на две заранее подготовленные линии обороны: Ржевско-Вяземскую и Можайскую — 2 250 км. противотанковых рвов, 1 000 дотов и дзотов. В составе фронтов насчитывалось 1,25 млн. человек, 7 600 (по другим данным — 10 000) орудий, 990 (по другим данным — 849) танков, 677 (по другим данным 936) самолетов.

Немецкое командование предполагало нанести рассекающие удары по обе стороны шоссе Вязьма — Москва и окружить в районе Вязьмы основные силы Западного Фронта . Глубина наступления не превышала 120 километров. Соединениям Гудериана была поставлена отдельная, не связанная с общим замыслом сражения задача — во взаимодействии со 2-й армией захватить Орел .

30 сентября танковая группа Гудериана перешла в наступление, обходя Брянск с юга. Днем раньше советские войска сами вели активные действия в полосе 2-й танковой группы, наткнулись на изготовившегося к атаке противника, понесли большие потери и отошли, не успев организовать оборону.

К полудню Гудериан вышел на оперативный простор. Резервы генерала Еременко А.И. находились в районе Брянска, задержать немецкие танки было нечем. 1 октября в час дня был взят Севск, находящийся в 60 километрах восточнее исходной линии фронта. 3 октября 2-я танковая группа, пройдя за 72 часа 200 км, занимает Орел, который по мнению командующего Брянским фронтом генерала А. Еременко находился «за пределами района, отводимого Брянскому фронту». Интересно, что весь ход событий на Восточном фронте в июне-сентябре 1941 г. показывает, что тактика блицкрига в этот период неизменно приносила немцам успех.

Таким образом, в руки врага попал без боя важный административный центр, крупный узел железных и шоссейных дорог, ставший базой для дальнейших действий немецких войск, а Еременко возложил вину за сдачу Орла на военного коменданта города. 3 октября глубина продвижения немцев на Западном фронте возросла до 50 км, а на Резервном до 80 км. В полосе фронта Еременко части противника ворвались в Орел. По словам Гудериана, «захват города произошел для противника настолько неожиданно, что, когда наши танки ворвались в Орел, в городе еще ходили трамваи».

3-я танковая группа нанесла удар через Белый, Холм, реку Днепр на Вязьму , и прорыв развивался настолько успешно, что её командующий генерал-полковник Г. Гот даже стал опасаться, что противник заранее отошел на тыловые позиции. 4-я танковая группа столь же легко преодолела оборону на стыке 24-й и 43-й армий и тоже начала быстро продвигаться вперед. Воспользовавшись этим прорывом, перешла в наступление и 2-я армия Вейхса: она обошла с севера Брянск, соединившись восточнее города с левофланговыми дивизиями группы Гудериана.

Ценой больших потерь в людях и технике врагу удалось принудить красноармейцев к отступлению и сильно потеснить наши войска. Опасность, нависшая над Москвой, усилилась с прорывом немецко-фашистских войск под Каширой, к Серпухову, Туле и Калинину…

5-я стрелковая дивизия (сд) 30-й армии, которая должна была защищать Калинин, не успела развернуть свои оборонительные позиции у города, и 14 октября 1941 г. 1-я танковая дивизия 3-й танковой группы немцев захватила Калинин. Легкость, с которой это удалось сделать, позволяла врагу надеяться, что путь на восток для охвата Москвы с севера свободен. Однако , назначенный 17 октября командующим Калининского фронта, сумел остановить продвижение немецко-фашистских войск по направлению восточнее Калинина.

Уже 15 октября 5-я сд 30-й армии несмотря на вынужденный отход из города вела бой на юго-восточной окраине города. 16 октября в сражение за северо-восточную часть Калинина вступили части 256-й сд; 246-я стрелковая ускоренным маршем подходила на помощь 5-й сд. 17 октября 30-я армия силами всех своих стрелковых дивизий перешла в наступление на немцев, закрепившихся в Калинине. 19 октября по приказу Генштаба 30-я армия после артподготовки перешла силами 256-й и 5-й сд в решительное наступление на город, и 20 октября 256-я сд вела бои на северной окраине Калинина.

На помощь 30-й армии начала наступление на Калинин и 31-я армия силами 135-й и 252-й сд. К 31 октября 1941 г. ни одна из сторон не смогла существенно переломить ситуацию в районе Калинина в свою пользу. реальных успехов в уличных боях смогла достичь только 133-я сд, которой удалось овладеть пятью кварталами в городе. Потеряв в боях за Калининский плацдарм до 150 танков, 3-я танковая группа противника была вынуждена прекратить наступление.

Оборонительное сражение под Москвой можно разделить на три этапа. Выход немецких войск к Можайской линии обороны (с начала по конец октября 1941 г.) — первый этап. Два следующих этапа приходятся на период решающего немецкого наступления на Москву — боевые действия на дальних подступах к Москве (15-25 ноября 1941 г.) и оборонительное сражение на ближних подступах к Москве (25 ноября — 5 декабря 1941 г.).

Следует иметь в виду, что к началу операции «Тайфун» дальние подступы к Москве находились у Вязьмы и Брянска . С продвижением немецко-фашистских войск в сторону Москвы граница дальних подступов к Москве смещалась сначала к Можайской линии обороны, а затем в район северо-восточнее Тулы, восточнее Волоколамска и восточнее Можайска.

Удар по правому флангу Можайской линии обороны наносился 5-м армейским и 46-м танковым корпусами 4-й танковой группы, атаковавшими позиции 16-й армии генерал-лейтенанта Рокоссовского Е.К. на подступах к городу Волоколамску . Кавалеристы генерал-майора и курсантский полк вместе со 126-й сд заняли позиции на левом фланге, севернее Волоколамска. Оборонять подступы к Волоколамску с юго-западного направления было поручено 316-й сд генерал-майора Панфилова И.В. (См. статью о 28 панфиловцах).

Преодолевая упорное сопротивление 316-й стрелковой дивизии, немцам удалось 19 октября овладеть Осташево, после чего они предприняли первую попытку захватить Спасс-Рюховское. 316-я сд отбила эту атаку противника и, контратаковав, продвинулась 21 октября вперед, к Коняшино. Немцы, вводя в сражение новые танковые части, продолжали наступать. 25 октября при поддержке 125 танков они захватили станцию Волоколамск. В бою под Спасс-Рюховским враг снова был остановлен, потеряв из 80 танков 40. Немцы были вынуждены пойти в обход Спасс-Рюховского. Несмотря на серьезные потери они продолжали наступать и вынудили 316-ю сд отойти непосредственно на оборонительные рубежи города Волоколамска.

Волоколамск был оставлен нашими частями днём 27 октября 1941 г. 316-й сд Панфилова удалось измотать противника в боях и перекрыть дорогу к Волоколамскому шоссе 46-му танковому и 5-му армейскому корпусам противника. За 11 дней непрерывного сражения под Волоколамском немцы потеряли до 200 танков, продвинувшись всего на 35-40 километров. Без пополнения потрепанных в боях танковых дивизий противник дальнейшее продвижение к Москве продолжить не мог.

Осуществление плана «Тайфун» по молниеносному захвату Москвы было прервано благодаря самоотверженным действиям Красной Армии, партизан и героическим усилиям всех народов СССР. Советские войска сражались на своей территории, что удесятеряло их силы. Героически сражались до 20 октября 1941 г. Бородинском поле полки 32-й стрелковой дивизии полковника Полосухина В.И.

Пройдя 960 километров от советско-германской границы, немецкая военная машина остановилась. После 30 октября 1941 г. гитлеровцы не смогли продолжить наступательные операции на московском направлении. Германские дивизии, привыкшие вести молниеносную войну, стали медлительными и неповоротливыми. Наступление на Москву потеряло темп. Действительно, противнику не хватало бронетехники, артиллерии, гренадерских полков, снабжения. Стрелковое оружие немцев не было рассчитано на использование в пыли и при низких температурах. Одежда немецких солдат была пригодна только для молниеносной войны в летних условиях. Всё это так. Но главным же, не учтенным немецким командованием, прервавшим наступление вермахта на Москву, было героическое сопротивление частей Красной Армии, которое нарастало вопреки немецким ожиданиям.

За октябрь и 15 дней ноября 1941 г. потери в личном составе группы армий «Центр» составили, по данным Рейнхарда Клауса, 88 тыс. человек, что снизило боеспособность наступавшего противника; потери в танках на конец октября составили 1500 единиц. Немцы, как и в начале войны, опасались столкновений с нашими танками Т-34 , признавая их преимущества перед техническим уровнем немецкой бронетехники. Артиллерийские части наших стрелковых дивизий и особенно артиллерийские полки противовоздушной обороны обладали несомненным превосходством перед вооружением немецких танков.

Операция «Тайфун» должна была достойно увенчать кампанию Панцерваффе на Восточном фронте очередной блестящей победой. Однако путь к «Тайфуну» был далеко не таким простым, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что в середине августа вспыхнул спор между Гитлером и командованием Группы армий «Центр». Гитлер намеревался временно перейти к обороне на этом участке фронта, чтобы разгромить группировку советских войск в районе Киева, одновременно передав Группе армий «Север» дополнительные танковые соединения для полного окружения Ленинграда. Причем хочется отметить, что ни в одной из директив Гитлера или его же памятных записок не говорится ни единого слова о штурме Ленинграда или Москвы. Везде старательно подчеркивается, что эти мегаполисы следует окружить и удушить в кольце блокады. Кстати, хочется напомнить, что Минск и Киев немцы тоже не штурмовали, а просто заняли после отхода советских войск. Поэтому один из знаменитых подвигов маршала Жукова, якобы спасшего Ленинград, на самом деле является не более чем мыльным пузырем. Легко отражать несуществующую угрозу! Если план «Барбаросса» лег на стол Сталина за 3 часа до того, как его подписал Гитлер, то почему наши славные рыцари кнута и лопаты… тьфу! В смысле плаща и кинжала… Опять запутался… доблестные защитники прогрессивных негров Занзибара не положили туда же ни одну из последующих директив Гитлера?

Против этого предложения выступили фон Бок и Гудериан, несколько неожиданно их поддержал Браухич. Фюpep потерял терпение и огрызнулся:

«Предложения армии относительно дальнейшего ведения операций на Востоке, сделанные 18 августа, не соответствуют моим намерениям». В результате он отдает свой собственный приказ, то есть Гитлер начинает активно вмешиваться в руководство ходом военных действий задолго до того, как он объявил себя главнокомандующим вооруженными силами. При этом он совершенно справедливо указывает на один из главных недостатков образа действий опьяненных колоссальными успехами панцер-генералов: «К сожалению, в результате постановки танковым соединениям слишком удаленных целей разрыв между ними и следующими позади пехотными соединениями был настолько значительным, что потребовались многие драгоценные недели, чтобы с трудом продвигающаяся пехота догнала вырвавшиеся слишком далеко вперед танковые соединения. Именно благодаря этому обстоятельству русским удалось спасти часть соединений, которые, получив пополнение, вновь стоят сегодня перед фронтом Группы армий». В своей памятной записке Гитлер прямо указывает: «Самыми главными задачами, которые следует решить до наступления зимы, является не захват Москвы, а занятие Крыма, индустриального и угольного Донецкого района и перекрытие путей поступления нефти с Кавказа».

Гейнц Вильгельм Гудериан, генерал-полковник германской армии (1940), военный теоретик

Мориц Альбрехт Франц-Фридрих Фе́дор фон Бок - немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал. Командующий группы армий «Центр» во время вторжения в СССР. Командовал наступлением на Москву осенью 1941 года.

И все-таки 16 сентября ОКХ отдает приказ о подготовке дальнейшего наступления на Москву. Для этого предполагается вернуть Группе армий «Центр» танковую группу Гудериана, а также передать танковую группу Гёпнера, до сих пор подчинявшуюся Группе армий «Север». 16 сентября штаб фон Бока отдает приказ на операцию «Тайфун». На первой ее стадии планируются окружение и разгром «армий Тимошенко» в районе Вязьмы и Брянска. Здесь мне очень хочется швырнуть пару камней в сторону хваленых разведок обоих противников. Почему-то во всех немецких приказах и директивах фигурируют только «армии Тимошенко», «армии Еременко» и так далее. Немцы не сумели определить точные названия противостоящих им фронтов? Не лучше показало себя и ГРУ. Наше командование потратило массу усилий на предотвращение штурмов Москвы и Ленинграда, которые немцы даже и не думали начинать.

Все наши историки дружно пишут, что немцы сосредоточили для захвата Москвы все наличные силы, что является, мягко говоря, преувеличением. Да, фон Бок действительно заполучил в свое распоряжение 4-ю танковую группу - но и только. Более того, немцы предприняли довольно странный шаг, однозначно оценить который невозможно. Вообще-то, шаг этот был в рамках общей стратегии фон Бока, который еще во время приграничных сражений вполне логично сдваивал танковые и обычные армии. Но сейчас в состав всех танковых групп были введены армейские корпуса, состоящие из обычных пехотных дивизий, поэтому их мобильность заметно снизилась. В рамках подготовки к наступлению на Москву панцер-генералы получили одну-единственную дополнительную танковую дивизию.

Вдобавок в немецком командовании вспыхнули новые споры. Фон Бок желал устроить глубокий обход под Вязьмой, тогда как ОКХ желало ограничиться окружением города. Гальдер намеревался отправить моторизованные части прямо на Москву, а Гитлер был категорически против уличных боев. (В скобках заметим - совершенно справедливо!) Вдобавок родилась безумная идея сочетать наступление на Москву с ударом фон Лееба в районе озера Ильмень, а также с действиями Группы армий «Юг» в районе Харькова. В общем, немцы попытались свести воедино столько разнородных факторов, что следует удивляться не тому, что «Тайфун» провалился, а тому, что у них вообще хоть что-то получилось.

Их положение осложнялось состоянием танковых дивизий. Бросок на юг больно ударил по группе Гудериана, ее дивизии сейчас имели не более 50 процентов исправных танков. У Гота этот процент достигал отметки «70», а дивизии Гёпнера были укомплектованы полностью, однако там имелась другая проблема. Состав 4-й танковой группы с 22 июня поменялся полностью, и у Гёпнера не осталось ни одной дивизии, с которыми он начал войну. Ко всему прочему немцы испытывали нехватку топлива. Хотя в Гомеле, Рославле, Смоленске и Торопце имелись огромные склады, на фронт поступали лишь капли.

Немецкое наступление началось с очередной импровизации. Попытайтесь догадаться, кто постарался? Ну, конечно же, «Стремительный Гейнц», который начал наступление 30 сентября, то есть на двое суток ранее намеченного, прикрывшись ожидаемым ухудшением погоды. Началась операция удачно для немцев. В очередной раз танковые клинья разрезали оборону советских войск, как раскаленный нож листок бумаги. В районе Вязьмы и Брянска образовалось несколько котлов, в которых… А вот здесь мы немного притормозим. Я уже писал и сейчас повторю, что цифры потерь, которые приводит Типпельскирх и охотно повторяют все западные авторы, не вызывают у меня и тени доверия. Слишком хорошо сумма убитых и пленных совпадает с красивой и круглой цифрой миллион. Можно было написать 1,01 миллиона или 998 тысяч, так ведь нет, не более и не менее. Угадать, откуда эта цифра взялась, я могу, но обосновать свою догадку не в состоянии. Скорее всего, этот миллион есть примерная оценка итогов сражения штабом Группы армий «Центр», который в тот момент не собирался заниматься ее уточнением, имелись более важные дела. Но со временем примерная оценка трансформировалась в точный подсчет. Я даже могу предположить, что пресловутые 668 000 - это не число пленных, а суммарные потери Красной Армии, но, как говорится, ни подтвердить, ни опровергнуть эту точку зрения я не могу.

Во всяком случае, это был последний удачный блицкриг 1941 года. 7 октября фон Бок отдал приказ на продолжение операции «Тайфун». Слева 9-я армия и 3-я танковая группа должны были наступать на Ржев и Калинин, в центре 4-я армия и танки Гёпнера двигались на Калугу и Можайск, на юге Гудериан, который теперь командовал 2-й танковой армией (очередное переименование, не добавившее ему ни одного лишнего танка), должен был двигаться на Тулу. Но здесь немцев подвела та самая страсть к гигантизму, о которой мы уже упоминали. Ну а Гудериан в очередной раз повторил уже ставшую для него традиционной ошибку умчался вперед, не заботясь о надежном замыкании кольца окружения, что позволило части советских войск вырваться из капкана. Впрочем, и без того почти две трети сил фон Бока были связаны с ликвидацией котлов, фельдмаршал взломал оборону Красной Армии на огромном протяжении, но не сумел этим воспользоваться, дав советскому командованию передышку.

В начале октября немцы возобновили наступление, и в этот момент фон Бок допустил серьезную ошибку. Он решил, что русские армии окончательно разгромлены, и операция перешла в стадию преследования. Приказ штаба Группы армий «Центр» от 14 октября прямо об этом говорит, однако немцы в очередной раз столкнулись с возродившимися из пепла, подобно фениксу, советскими войсками. Однако по неизвестной причине фон Бок никак не отреагировал на изменение ситуации. Записи в его дневнике свидетельствуют, что фельдмаршал продолжал пребывать в состоянии неизлечимой эйфории.

«Во второй половине дня были изданы и разосланы армиям предварительные приказы. По поводу главных целей наступления сказано следующее: Движение 2-й танковой армии в обход Москвы к югу должно обеспечить окружение города с южного и восточного направлений. При этом 4-я армия является ответственной за окружение Москвы с юго-запада, запада и севера. 9-й армии и 3-й танковой группе предлагалось повернуть к северу и двигаться через Торжок в направлении города Вышний Волочек. Правофланговый корпус 9-й армии должен присоединиться к 4-й армии, так как в противном случае 4-й армии не хватит сил для осуществления ее миссии. 2-й армии вменялось в обязанность прикрывать операцию с правого фланга. Во исполнение этой миссии 2-я армия должна выйти к реке Дон по линии Елец и Сталиногорск».

Немецкие армии продолжали двигаться широким фронтом, уже не пытаясь сосредотачивать силы, хотя появилась возможность нанести мощный удар на севере, где 3-я и 4-я танковые группы теперь занимали заметно сузившийся фронт. Фон Бок нарушил ключевое правило не только танковой войны, но и военного искусства вообще - сосредотачивать силы для нанесения удара, а не пытаться шлепать раскрытой ладонью.

Мелкая справка. По непонятной причине ОКХ переименовало танковые группы в танковые армии неодновременно. 2-я была переименована первой, 5 октября, за ней 25 октября последовала 1-я, а 3-й и 4-й пришлось дожидаться Нового года, соответствующий приказ был отдан лишь 1 января. Все это вносит изрядную путаницу в описания военных действий.

Оптимизм оказался очень заразной болезнью, которая перекинулась из штаба Группы армий «Центр» в стены ОКХ. Там вдруг родилась идея повернуть 2-ю танковую армию на юг после неизбежного и скорого захвата Тулы. Часть сил 3-й танковой группы командование намеревалось опять повернуть на север к Ленинграду. Фон Боку удалось пока отстоять свои дивизии, но это ему мало помогло.

Однако немецкое наступление откровенно выдыхалось. Фон Боку еще удалось смять на Можайской линии войска Резервного фронта, но именно смять и отбросить, а не уничтожить. Сейчас против немцев работало решительно все, начиная с той же осенней распутицы. Ведь не от хорошей жизни топливо для танков Гудериана пришлось сбрасывать на парашютах - автомобильные колонны не могли пробиться к линии фронта, а транспортные самолеты не имели возможности совершить посадку. Все это вместе взятое - потери, ошибки командования, растянутые коммуникации, плохая погода и многое другое - предопределило провал «Тайфуна». Ни один из факторов сам по себе не был решающим, но они наложились друг на друга, и эффект оказался сокрушительным.

Немецкие части в одном из занятых под Москвой населенных пунктов. На дороге - САУ StuG III Ausf B, на дальнем плане бронеавтомобили Sd.Kfz.222. Декабрь 1941 года.

Трудно себе представить степень неосведомленности германского Верховного командования относительно положения дел на фронте, почему-то убежденного, что все идет нормально. С 24 октября по 13 ноября наступила оперативная пауза. Немцы в очередной раз перетасовали свои силы, а 13 ноября состоялась встреча представителя ОКХ генерала Гальдера с командующими Группы армий «Центр» в Орше. Гальдер передал им распоряжение Гитлера продолжать наступление имеющимися силами, хотя этих самых сил у немцев осталось очень немного. Например, Гудериан так и не сумел к этому времени взять Тулу, а уже получил приказ наступать на Горький! Кстати, если внимательно почитать воспоминания немецких генералов (фон Бока, Гота, Гудериана, Клюге, Рауса), то мы увидим любопытную особенность: в них практически перестали появляться термины, характерные для описания мобильной войны. Остается лишь примитивный лобовой навал, который редко приносит успех. В этот же период немецкие войска на других участках Восточного фронта потерпели ряд чувствительных неудач, что не отрезвило верхушку вермахта. Провалилось наступление на Тихвин, немецкие войска были выбиты из Ростова, но под Москвой немцы упрямо рвались вперед.

А тем временем советское командование перебросило на фронт под Москвой новые крупные подкрепления. Если бы фон Бок узнал, что только в ноябре на фронте появились 22 стрелковые дивизии, 17 стрелковых бригад, 4 танковые бригады, 14 кавалерийских дивизий и другие части, он бы ужаснулся. При этом большинство из них прибыло с Дальнего Востока и из Средней Азии и являлось полнокровными дивизиями довоенного формирования.

Подготовку к завершающей фазе операции «Тайфун» немцы начали с переброски на Средиземное море значительной части самолетов 2-го Воздушного флота. Стремительно ухудшалось положение со снабжением. Большинство танковых дивизий имело не более одной заправки, чего хватило бы на первый удар, но не на всю операцию и все-таки немцы 15 ноября перешли в наступление. 3-я и 4-я танковые группы двинулись на Клин и Истру, чтобы обойти Москву с севера. Но эти бои проглотили последние запасы топлива у танков Гёпнера и Гота, притом что уничтожить противостоящие им советские части не удалось. 16-я и 30-я армии понесли серьезные потери, однако отошли, сохраняя фронт. Следствием такого поворота дел стало превращение немецкого наступления в серию некоординированных выпадов силами дивизий и даже полков. То есть еще на стадии наступления немецкая военная машина (уж, простите мне этот затертый штамп) начала разваливаться, и ее дергания все больше напоминали хаотичные действия Красной Армии в начале войны.

Немецкие солдаты у танка Pz.Kpfw. IV под Москвой. На стволе орудия танка висит трофейная советская винтовка Мосина.

Поэтому выход частей LVI корпуса Рейнхардта к каналу Москва - Волга уже ничего не значил. Разведка переправилась на восточный берег канала, полюбовалась на собирающиеся советские войска и поспешно убралась назад. 30 ноября 2-я танковая дивизия по инерции докатилась до Красной Поляны, но больше она не могла сделать и шага. Северная половина клещей остановилась. Совместный удар двух танковых групп сумел отодвинуть фронт не более чем на 80 километров, не слишком впечатляющее достижение, хорошо показывающее, насколько были измотаны немецкие войска. Когда смотришь на карту, становится очень интересно: а как себе представлял Гальдер еще более глубокий обход Москвы? У нового поколения историков вошло в привычку обвинять Сталина в том, что он воевал по глобусу, но даже при беглом анализе второй фазы операции «Тайфун» возникает подозрение, что этим занимались немецкие генералы.

Не лучше обстояло дело и с южной половиной клещей. Гудериан получил в дополнение к уже имевшимся потрепанный XLVIII корпус и задачу прикрывать левый фланг Группы армий «Центр» на протяжении от Курска до Ельца. Вот уж воистину, нашли кому. Разумеется, Гудериан даже и не думал обо всем этом, он мотался по шоссе Тула - Орел, собирая свои войска для последнего броска. Ему кое-как удалось набрать небольшой запас топлива и бросить XXIV корпус на Тулу. 4-я танковая дивизия даже подошла к окраинам города с юга, но войти в город ей уже не удалось. 18 ноября Гудериан предпринял новую попытку захватить город, но теперь он двинул XXIV корпус в обход на восток, одновременно приказав пехотным дивизиям LIII корпуса генерала Хейнрици прикрывать свой фланг с востока. Но это оказалось слишком сложной задачей - фронт корпуса был непомерно растянут, и он лишь с огромным трудом отбивал контратаки в районе Иванозера, Узловой и Теплого. Гудериан был вынужден отправить на помощь Хейнрици 2 моторизованные дивизии, ослабляя свою ударную группировку.

Только 24 ноября он сумел возобновить наступление силами 3-й, 4-й и 17-й танковых дивизий на восток от Тулы, хотя их прорыв к Венёву уже решительно ничего не значил. Ни о каком взаимодействии танков и пехоты речь не шла, начал действовать принцип «каждый сам за себя». В первые дни декабря Гудериан в последний раз попытался было окружить Тулу, и его мотоциклисты даже вышли к железной дороге, ведущей на Серпухов, но это был такой же минутный уcnex, как на севере у Рейнхардта. Если вся Группа армий «Центр» 4/5 декабря перешла к обороне, то Гудериан уже 4 декабря был вынужден начать постепенный отвод своих войск, так как его XXIV корпус находился в очень опасном положении. Наступление провалилось, и выяснилось, что немцы сами залезли в мешок, который в любой момент мог закрыться. Кстати, в этот же день точно так же, без приказа, начал отвод своих войск за реку Нара и фон Клюге.

Танк Pz.Kpfw III ausf. H 7-го танкового полка у штаба 10-й танковой дивизии под Москвой.

Причин провала операции «Тайфун» было очень много, но мы перечислим только чисто военные ошибки. Прежде всего немцы не сосредоточили достаточно сил для захвата Москвы, простого поворота на юг 4-й танковой группы было мало. В очередной раз они ошиблись в оценке сил Красной Армии, и под Москвой эта ошибка стала для них роковой. «Стремительный Гейнц» не потрудился надежно захлопнуть котлы вокруг Брянска и Трубчевска, что позволило значительной части окруженных там войск отойти к Туле. ОКХ допустило грубейшую ошибку, приказав 9-й армии наступать на север к Калинину, а 2-й армии - на Курск. Фон Бок послушно исполнил этот приказа, забрав у 3-й танковой группы ее пехотные дивизии и направив их к Калинину. Если на юге танки и пехота Гудериана вынужденно разделились под давлением советских войск, но на севере это сделали сами немецкие генералы. Далее, 4-я армия фон Клюге совершенно неожиданно воздержалась от участия во второй фазе операции, хотя, может быть, состояние ее дивизий было таково, что они просто не могли ничего сделать. Уже ни в какие ворота не лезет отправка крупных сил авиации на другой театр, так решающее наступление не проводят. О нехватке топлива, боеприпасов, продовольствия и других видов снабжения мы уже упоминали, но это означает, что отвратительно сработали армейские тылы.

Впечатляющий список, ведь всего этого вместе взятого вполне хватило бы для провала любой операции. Кстати, как нетрудно заметить, немцы начали нарушать свои же собственные каноны ведения танковой войны, вынужденно или намеренно превратив свои танковые корпуса в некое подобие английских - танки, опять танки и снова танки. Если говорить именно о танковой войне, то для немцев на Восточном фронте она завершилась 30 сентября 1941 года, и ждать ее продолжения пришлось очень и очень долго, более полугода.

А что в это время происходило по другую сторону линии фронта? Очень велик соблазн, учитывая успешное окончание битвы за Москву, объявить действия советских военачальников вершиной военного искусства, особенно если учесть военные итоги битвы. Ведь провал операции «Тайфун» означал, что последние надежды германского командования на быстрое окончание войны разлетелись в пыль. А в затяжной войне у Германии не было никаких шансов на победу. Именно поэтому мы с полной уверенностью говорим, что битва под Москвой стала коренным переломом в ходе войны, не началом перелома, а именно самим переломом.

Постановка боевой задачи отделению немецкой пехоты под Москвой.

Естественно, что в битве участвовали и советские танковые части, но пока что это были отдельные танковые бригады, не объединенные даже в корпуса. По уровню организации танковых войск Красная Армия фактически откатилась в эпоху Первой мировой войны, когда танки использовались мелкими группами, приданными пехотным дивизиям и корпусам. Пока это было объективным требованием обстановки, советское командование просто не располагало временем для формирования крупных соединений, все-таки та же танковая бригада - это не просто механическое собирание на плацу сотни машин.

Первым заметным и крайне противоречивым событием стали бои под Мценском, где бригада Катукова столкнулась с танками Гудериана. Мы подробно рассказывали об этом эпизоде в предыдущей книге и вряд ли что сможем добавить. Просто напомним, что не только результаты боев противники описывают крайне противоречиво, это вполне понятно. Не совпадают описания действий сторон, вот что представляет гораздо более серьезную проблему. В результате становится затруднительным дать какую-то определенную оценку этому эпизоду.

Однако он был характерным для использования советским командованием танков в этот период войны. К началу битвы под Москвой из танковых войск имелись: в составе Западного фронта - 101-я и 107-я мотострелковые дивизии, 126, 127, 128, 143 и 147-я танковые бригады; в Резервном фронте - 144, 145, 146 и 148-й танковые бригады и три отдельных танковых батальона; в Брянском фронте - 108-я танковая дивизия, 42, 121, 141 и 150-я танковые бригады и 113-й отдельный танковый батальон. Всего в трех фронтах имелось 780 танков (из них 140 тяжелых и средних). Танковые бригады рассматривались в качестве даже не пожарных команд, а аварийных затычек, хотя официальная приписывает им роль подвижных резервов, предназначенных для нанесения контрударов с целью разгрома и уничтожения вклинившегося противника. Утверждение, безусловно, правильное, и даже сам Гудериан - сам! - предписывал действовать именно таким образом. Но, к сожалению, имелась одна маленькая деталь, которая заставляет оценить эту тактику совсем иначе. Ее можно применять, когда линия фронта надежно удерживается и противник может добиться лишь незначительных тактических успехов. Здесь же картина была совершенно иной. Фронт рушился то на одном, то на другом участке, танки противника прорывались крупными группами, собственно, немцы иначе и не действовали. И попытки бросить танковую бригаду навстречу наступающему корпусу, который к тому же имел полную свободу маневра, завершались не так, как хотелось советским генералам.

Состав с немецкими танками Pz.Kpfw. III на станции под Москвой.

Разумеется, была предпринята попытка сформировать адекватное ситуации соединение, и для борьбы с прорвавшимися группировками противника на Западном фронте была создана оперативная группа под командованием генерала И.В. Болдина, в состав которой вошли 152-я стрелковая и 101-я мотострелковая дивизии, 126-я и 128-я танковые бригады. В течение первых дней октября группа генерала Болдина отразила несколько атак частей LVI корпуса противника, но после этого советские историки начинают рассказывать о подвигах коммунистов, что, как правило, означает: свои задачи соединение не выполнило. Позднее точно так же для ликвидации прорыва в районе Каширы была создана группа Белова, то есть советское командование было вынуждено судорожно реагировать на действия противника, занимаясь сиюминутными импровизациями.

Отдельно хочется рассмотреть действия генерала Рокоссовского, который заслужил столь бурное неодобрение В. Бешанова. Речь идет о контрударе 16 ноября, в котором принимала участие 58-я танковая дивизия. Этот контрудар закончился полной катастрофой для дивизии, которая потеряла 157 танков из 198. Правда, в некоторых источниках говорится о потере 139 танков. Почему-то большинство историков взваливает всю вину именно на Рокоссовского, выставляя командира дивизии генерал-майора Котлярова невинной жертвой. Точно так же Рокоссовского выставляют губителем 17-й и 44-й кавалерийских дивизий.

Замерзающие в снегах под Москвой немецкие солдаты.

Простите, но при чем здесь Рокоссовский? Командующий армией отдает приказ на наступление, и на этом его роль заканчивается. Он не обязан расписывать задачи полкам дивизии и определять время артиллерийской подготовки. Это задача командира дивизии, судя по всему, генерал Котляров с ней не справился, и застрелился он очень даже вовремя, иначе пришлось бы отвечать на неприятные вопросы. Давайте посмотрим на карту, как правило, это очень полезное занятие, и попытаемся все-таки разобраться. Причем, если верить проклятым фашистам, Рокоссовский безошибочно выбрал место нанесения удара - разрыв между 7-й танковой и 14-й моторизованной дивизиями. Состояние немецких дивизий к этому времени хорошо известно, посмотрите книги того же А. Исаева. Кстати, генерал Раус, который в период этих боев командовал 6-й танковой дивизией, довольно высоко оценивая качества советских командиров младшего звена и отдавая должное командирам высшего, с откровенным презрением отзывается о командирах среднего звена (полк - корпус), считая их безынициативной, необразованной серой массой.

Имеется еще один нюанс, который осложняет оценку событий. Дело в том, что вечером 17 ноября Ставка Верховного главнокомандования с 23.00 передала, наконец, 30-ю армию Калининского фронта в состав Западного фронта. 30-й армии были подчинены отходившие в ее полосу 58-я танковая, 24-я и 17-я кавалерийские дивизии 16-й армии. Командующий 30-й армией генерал-майор Лелюшенко получил приказ оборонять клинское направление и обеспечить стык между 30-й и 16-й армиями. В момент таких перестроек удобнее всего прятать любые промахи и провалы, взваливая вину за них на старого начальника. Так что есть серьезные основания подозревать, особенно с учетом полнейшей неопытности дивизии, что эта гибельная атака просто не имела места быть. Скорее всего, генерал Котляров растерял свои танки в лесах и сугробах, ведь подобные случаи уже имели место во время советско-финской войны. А летом 1941 года это происходило повсюду, разве что сугробов тогда не было.

Точно так же можно задать вопрос: что, в приказе генерала Рокоссовского так и написано «17-й и 44-й кавалерийским дивизиям атаковать пулеметы в конном строю», или это все-таки комдивы так решили?

Хотя действия Рокоссовского тоже можно критиковать, но, если признаться честно, не поворачивается язык. Он получил приказ Жукова провести атаку, он приказ исполнил. В. Бешанов может снисходительно цедить сквозь зубы: «Думаю, что командарм-16 не слишком и возражал, возвращаться на тюремные нары ему не хотелось». Но я с удовольствием полюбовался бы на г-на Бешанова после надлежащей обработки: 9 выбитых зубов, 3 сломанных ребра, пальцы ног, размозженные молотком, - и послушал бы, как надлежит возражать в такой ситуации.

Советские легкие танки Т-26 под Москвой в декабре 1941. В колонне танки разных модификаций, имеющие башни различных типов.

Увы, судя по всему, маршала Рокоссовского сломали раз и навсегда, иначе в его воспоминаниях не появлялись бы подобные пассажи:

«Еще один штрих тех дней, сильно запомнившийся. В Ново-Петровском нас навестил Емельян Ярославский с группой агитаторов Центрального Комитета партии, и того человека народ знал и любил. Наши товарищи позаботились, чтобы из каждого полка прибыли люди его послушать, а там уж солдатская молва разнесет по позициям слово партии».

Нужно было очень сильно испугаться, чтобы писать подобное через 10 лет после смерти Сталина.

Вообще все эти события в описаниях советских/российских и немецких историков различаются, как небо и земля. Я приведу обширную цитату из работы А. Исаева, касающуюся все тех же событий:

«Уже в условиях начавшегося немецкого наступления в ночь на 16 ноября 16-я армия произвела перегруппировку войск и с 10.00 перешла в наступление. Одновременно тем же утром противник начал наступление на стыке 316-й стрелковой дивизии и кавалерийской группы Доватора. Весь день 16 ноября 16-я армия провела в состоянии наступательных действий своего правого крыла и оборонительных - левого крыла и центра. Неудачными в целом были как те, так и другие. Конница подвижной группы вступила в бой по частям. При начале наступления в 10.00 17-я и 24-я кавалерийские дивизии подошли к исходному рубежу только к 12.30. Тылы безнадежно отстали. Очень большие потери понесла наступающая 58-я танковая дивизия, лишившись за день 139 танков. Оборонявшиеся 316-я дивизия и кавалерийская группа Доватора были вынуждены отойти с занимаемых позиций. После боев за Волоколамск артиллерийская группировка дивизии И.В. Панфилова значительно уменьшилась, кроме того, часть сил артиллерии 16-й армии была использована в наступлении на Скирмановский плацдарм (в частности, один из двух ставших гвардейскими противотанковых артиллерийских полков). На 16 ноября 316-я дивизия располагала двенадцатью 45-мм пушками, двадцатью шестью 76,2-мм пушками, семнадцатью 122-мм гаубицами, пятью 122-мм корпусными пушками и одним 120-мм минометом. От 207 орудий в середине октября 1941 г. остались одни воспоминания. Соответственно возможности противостоять немецкому наступлению были куда скромнее. Изменением к лучшему было сужение фронта до 14 км в сравнении с 41 км под Волоколамском в октябре месяце. Это произошло вследствие прибытия с Дальнего Востока 78-й стрелковой дивизии и выхода из окружения 18-й стрелковой дивизии. Также дивизия И.В. Панфилова фактически стала четырехполковой, у нее появился 690-й стрелковый полк 126-й дивизии, вышедший из окружения под Вязьмой. Противостояли 316-й стрелковой дивизии и кавалерийской группе Доватора XLVI моторизованный корпус (генерал танковых войск фон Фитингхоф, 5-я и 11-я танковые дивизии) и V армейский корпус (генерал пехоты Руофф, 2-я танковая, 35-я и 106-я пехотные дивизии). Последнему был придан 1 танковый батальон из 11-й танковой дивизии. В других условиях удар такой массы был неотразим. Однако к тому моменту проблемы со снабжением достигли своего пика, и в бою участвовали лишь части немецких танковых соединений, получившие горючее. К утру 17 ноября 690-й стрелковый полк был полуокружен, 1073-й и 1075-й полки были сбиты со своих позиций и отходили. В разгар боев, 17 ноября 1941 года, 316-я стрелковая дивизия получала приказ о переименовании в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию. На следующий день, 18 ноября, при артиллерийско-минометном обстреле командного пункта дивизии в д. Гусево погиб ее командир И.В. Панфилов. По ходатайству Г.К. Жукова 8-я гвардейская дивизия получила имя своего погибшего командира».

Советские войска на марше. Контрнаступление советских войск под Москвой. На танк нанесен зимний камуфляж, все бойцы в маскхалатах.

Причины, подтолкнувшие автора написать такое, для меня еще более непонятны, чем мотивы К. Рокоссовского. Крепко написано, в лучших традициях Главпура и Агитпропа! 2 фашистских корпуса, целых 5 дивизий, обрушились на несчастную героическую дивизию Панфилова. Начнем с того, что корпуса Руоффа и Фитингхофа в общей сложности имели 6 дивизий, то есть подвиг должен был выглядеть на целых 20 процентов героичнее. Уважаемый автор куда-то потерял 252-ю пехотную дивизию XLVI корпуса.

Зато немцы утверждают, что LVI корпус действовал в 20 километрах севернее, а все танковые дивизии были сосредоточены южнее железной дороги Волоколамск - Истра - Москва, тогда как 316-я дивизия занимала позиции севернее. И получается, что ей противостояла одна-единственная немецкая 35-я пехотная дивизия. Кстати, а как вы себе представляете сосредоточение 6 дивизий в полосе 14 километров? В общем, наверное, следовало бы критичнее относиться к источникам.

По другим данным, бой выглядел несколько иначе. 316-я стрелковая дивизия занимала оборону на фронте Дубосеково - 8 км северо-восточнее Волоколамска, то есть порядка 18–20 километров по фронту, что для ослабленного в боях соединения было очень много. На правом фланге соседом была 126-я стрелковая дивизия, на левом - 50-я кавалерийская дивизия кавкорпуса Доватора. Вдобавок где-то в тылу в засадах находились танки 27-й танковой бригады. 16 ноября дивизия была атакована силами двух танковых дивизий немцев - 2-я танковая дивизия атаковала позиции 316-й дивизии в центре обороны, а 11-я танковая дивизия ударила в районе Дубосеково, по позициям 1075-го стрелкового полка, у стыка с 50-й кавдивизией. Удар по стыкам между соединениями был часто встречающимся элементом тактики немецких войск.

В общем, ясно одно - до сих пор эти бои так и не получили достоверного освещения. Скорее всего, даже те самые 2 немецкие танковые дивизии на самом деле были упомянутым танковым батальоном 11-й дивизии. Но мы как-то уклонились от описания действий советских танковых частей. Это и неудивительно, потому что в данный период они играли явно второстепенную роль. Ведь не получается даже сказать, что танковые бригады служили цементирующим элементом обороны, так, местами присутствовали и как-то участвовали, а основную тяжесть боев по-прежнему несла на себе многострадальная пехота.

Советская пехота на оборонительных позициях. Фото сделано в ходе контрнаступления советских войск под Москвой. Интересно, что индивидуальные ячейки еще не соединены вместе проходами. Возможно, что это временная позиция на очередной освобождённой высоте.

Переход Красной Армии в наступление не изменил ситуации. Танки по-прежнему оставались на вторых ролях, оказывая скорее психологическую поддержку, чем реальную. Приведем еще одну цитату:

«Контрнаступление советских войск в последующем переросло в общее зимнее наступление, которое проводилось с января по апрель 1942 г. В решении задач по разгрому гитлеровских захватчиков вместе со стрелковыми войсками, кавалерией и авиацией в зимнем наступлении принимали участие и наши славные танковые войска. Из-за нехватки танков Красная Армия в этот период не имела крупных соединений. Основу танковых войск составляли бригады и отдельные батальоны, которые использовались главным образом для непосредственной поддержки пехоты, в тактическом взаимодействии с пехотой, артиллерией и конницей. Прорыв вражеской обороны осуществлялся пехотой совместно с танками и артиллерией. При преследовании танки использовались в передовых отрядах, чаще всего для перехвата путей отхода противника. Иногда для обхода флангов оборонявшихся немецко-фашистских войск или захвата важных объектов создавались подвижные группы, ударную силу которых составляли танковые бригады. Однако в подвижных группах было мало боевых машин и не хватало автотранспорта, что снижало их подвижность, ударную силу и ограничивало возможности действий в оперативной глубине. И все же подвижные группы в значительной мере содействовали развитию операций. Опыт применения подвижных групп в контрнаступлении под Москвой сыграл в дальнейшем, когда в Красной Армии начали создаваться крупные соединения и объединения, большую роль».

То есть, как нетрудно заметить, наступил некий период равновесия бессилия. Советские танковые войска еще находились в процессе строительства, а немецкие к декабрю 1941 года удалились в плоскость виртуального существования. Дивизии и штабы еще сохранились, но танков у них не осталось. Поэтому совершенно неудивительно, что в 1942 году обе стороны начали принимать энергичные меры для исправления положения.

Советские солдаты в бою в лесу под Москвой. двое вооружены винтовками Мосина, у третьего сумка с дисками к пулемету ДП. Танк - подбитый немецкий танк Pz.Kpfw. III.

Погибшие в Битве за Москву немецкие солдаты.

Группа немецких солдат, захваченных в плен во время битвы за Москву.

Немецкие солдаты сдаются в плен красноармейцам во время битвы за Москву. Зима 1941 - 1942 гг.

Еще в ходе сражения у Киева, когда обозначился успех гитлеровских войск, германский генштаб разработал план наступления на Москву. Этот план, утвержденный Гитлером, вызвал полное одобрение генералов и фельдмаршалов на совещании, состоявшемся в сентябре 1941 г. близ Смоленска. Фашистское командование, считавшее, что с победой у Киева открылись новые возможности глубоких стремительных операций на всем советско-германском фронте, не сомневалось в быстром захвате Москвы и полной победе. К концу сентября стратегическая обстановка резко изменилась в пользу гитлеровской армии. Гитлеровский генштаб дал операции наименование “Тайфун”, полагая, что группа армий “Центр”, подобно тайфуну, сметет советскую оборону стремительнымым наступлением и захватит Москву. По планам врага, война должна была закончиться его победой еще до наступления зимы.

В группу армий “Центр” теперь входили 2-я, 4-я, 9-я полевые армии, 2-я, 4-я и 3-я танковые группы. В составе этой группы было 77 дивизий, в том числе 14 танковых и 8 моторизованных. Это составляло 38% пехотных и 64% танковых и моторизованных дивизий противника, действовавших на советско-германском фронте.

Вся масса войск группы “Центр” развернулась для наступления на фронте от Андреаполя до Глухова в полосе, ограниченной с юга курским направлением, с севера - калининским. В районе Духовщины, Рославля и Шостки сосредоточились три ударные группировки, основой которых были танкоовые группы. Одной из этих групп после прорыва обороны противника под Рославлем предстояло наступать в северо-восточном направлении на Вязьму и там соединиться с другой ударной группой, наступавшей на Вязьму с северо-запада. Таким образом, планировалось окружение и уничтожение противника восточнее Смоленска. 2-й танковой группе ставилось задача- наступать из района Глухова на Орел и между Новгород-Северским и Брянском выйти в тыл противнику, действия которого сковывались фронтальным наступлением 2-й армии. Таким образом, для удара по Москве в распоряжении группы армий "Центр" имелись значительные силы: три полевые армии и три танковые группы.

На пути к нашей столице им противостояли Западный (командующий - И.С.Конев), Резервный (командующий - С.М.Буденный) и Брянский (командующий - А.И.Еременко) фронты. Резервный фронт располагался большей частью во втором эшелоне, только его левое крыло занимало позиции на передовой.

БИТВА ПОД МОСКВОЙ 1941-42, оборонительные и наступательные операции советских войск во время Великой Отечественной войны в целях обороны Москвы и разгрома немецких группировок войск. Наступление по плану "Тайфун" немецкие войска начали 30 сентября на брянском и 2 октября на вяземском направлении. Несмотря на ожесточенное сопротивление советских войск, противник прорвал их оборону. Ценой огромных потерь в конце ноября-начале декабря ему удалось выйти к каналу Волга-Москва, форсировать реку Нара, подойти к городу Кашира с юга. Дальнейшие попытки противника прорваться к Москве были сорваны. Враг был обескровлен (Московская оборонительная операция 1941). В ходе контрнаступления 5-6 декабря, советские войска освободили от захватчиков свыше 11 тысяч населенных пунктов и к началу января 1942 года отбросили противникана 100-250 км, нанесли тяжелое поражение 38 вражеским дивизиям. В результате контрнаступления и общего наступления враг был отброшен на запад на 150-400 км. (Московская наступательная операция).

Московская оборонительная операция 1941, 30.9-5.12,опер-я войск Зап.(ген.-п. И.С.Конев, c 10 окт. ген. армии Г.К.Жуков), Резервного (Маршал Сов. Союза С.М. Буденный), Брянского (ген.-лейт. А.И.Еременко, с октября ген.-майор Г.Ф.Захаров) и Калининского (ген.-пол. И.C.Конев) фронтов; часть битвы под Москвой. Цель-отразить наступление противника (гр. армий "Центр", Ф.Бок) на Москву и обескровить его ударные гр-ки. В ходе Московской обронительной операции сов. войска осуществили: Вяземскую, Орловско-Брянскую, Можайско-Малоярославскую, Калининскую, Клинско-Солнечногорскую, Наро-Фоминскую и Тульскую фронтовые оборонительные операции. В конце ноября - начале декабря последние попытки врага прорваться к Москве были сорванны и созданны условия для перехода советских войск в контрнаступление.

Московская наступательная операция, 5.12.41-7.1.42 В ходе Калининской, Клинско-Солнечногорской, Тульской, Калужской и Елецкой фронтовых наступательных операций отбросили немецкие войска на 100-250 км на запад.

Орловско-Брянская операция (30.9-23.10) 30 сентября 1941 г. 2-я танковая группа Гудериана из района Шостки-Глухов нанесла удар на Севск в тыл войскам 13-й армии. 2-ая немецкая армия, прорвав оборону 50-й армии, двигалась на Брянск и в тыл 3-й армии. 3 октября немецкие войска стремительным ударом захватили Орел и попытались развить наступление вдоль шоссе Орел-Тула. Для прикрытия орловско-тульского направления Ставка выдвинула из своего резерва 1-ый гвардейский стрелковый корпус, усилив его танковыми бригадами, авиционной группой, полком РС и несколькими другими специальными частями. Командование этим корпусом было возложенно на генерал-майора Д.Д.Лелюшенко. Корпус должен был не позднее 5 октября сосредоточится в районе Мценска, Отрады, Черни. К 6 октября полоса обороны Брянского фронта была прорванна в трех местах. 6 октября занят Брянск. 3-я, 13-я и частично 50-я армии Брянского фронта оказались в окружении.

Вяземская оборонительная операция (2-13.10) 2 октября главные  силы группы армий «Центр» перешли в наступление против Западного и Резервного фронтов из районов Рославля и Духовщины. Сомкнувшись 6 октября западнее Вязьмы, немцы окружили 16-ю, 19-ю и 20-ю армии Западного фронта и 24-ю и 32-ю армии Резервного фронта. Войска, оставшиеся вне котла, также понесли тяжелые потери. Часть их отходила на северо-восток, к Калинину (Калининская операция (10.10-4.12)), часть - к незавершенной Можайской оборонительной линии (Можайско-Малоярославская операция (10-30.10)). Перед немецкими войсками, казалось, открывался беспрепятственный путь на Москву.

силы группы армий «Центр» перешли в наступление против Западного и Резервного фронтов из районов Рославля и Духовщины. Сомкнувшись 6 октября западнее Вязьмы, немцы окружили 16-ю, 19-ю и 20-ю армии Западного фронта и 24-ю и 32-ю армии Резервного фронта. Войска, оставшиеся вне котла, также понесли тяжелые потери. Часть их отходила на северо-восток, к Калинину (Калининская операция (10.10-4.12)), часть - к незавершенной Можайской оборонительной линии (Можайско-Малоярославская операция (10-30.10)). Перед немецкими войсками, казалось, открывался беспрепятственный путь на Москву.

Ликование руководителей Рейха оказалось преждевременным. Вновь, как и в летние месяцы 1941 г., окруженные советские войска не помышляли о сдаче, а продолжали сражаться с неослабевающим упорством. Окруженные части Брянского фронта пошли на прорыв, задержав тем самым наступление Гудериана к северо-востоку от Орла. К 23 октября все три армии ценой тяжелых потерь (в 50-й армии погибли командующий и член военного совета) пробились из окружения и заняли оборону на новых рубежах.

В результате упорного сопротивления частей Брянского фронта гитлеровцам не удалось с ходу ворваться в Тулу (Тульская оборонительная операция (24.10-5.12)). Получив передышку, защитники города-арсенала превратили его в настоящую крепость.

Под Вязьмой события приняли более тяжелый оборот. Немцы сумели создать вокруг советских армий плотное кольцо. Но окруженные под командованием генерал-лейтенанта М.Ф.Лукина продолжали борьбу.

Для немцев наступление окруженных батальонов и полков советских войск было полной неожиданностью. Нацисты, видимо, считали, что раз наши части окружены и понесли значительные потери, то они уже не опасны, с ними покончено. И вдруг эти полки и батальоны нашли в себе силы и пошли вперед в восточном направлении. Немцам пришлось поспешно стягивать сюда крупные соединения, технику».

Вырваться из вяземского котла удалось немногим. Большинство окруженных погибли, или, оставшись без боеприпасов, вынуждены были сдаться в плен. По немецким сведениям, под Вязьмой было захвачено 663 тыс. военнопленных. Казалось, вермахт добился еще одного грандиозного успеха. Но для ликвидации окруженной группировки командованию группы армий «Центр» пришлось выделить 28 дивизий.

Из остатков Западного и Резервного фронтов, а также частей резерва Ставки был сформирован новый Западный фронт. Командовал им с 10 декабря Жуков, отозванный из Ленинграда. Прежний командующий, генерал-полковник И.С.Конев, едва избежал ареста: Сталин собирался свалить на него ответственность за неудачи, как в июне - на Павлова. Своим спасением Конев был обязан Жукову, который настоял на назначении отстраненного от командования генерала своим заместителем.

Через неделю Конев был назначен командующим новым, Калининским фронтом, созданным из частей Западного и Резервного фронтов, оставшихся севернее немецкого удара. В дальнейшем он в течение всей войны командовал фронтами, стал Маршалом Советского Союза, кавалером Ордена Победы, вошел в число крупнейших полководцев Великой Отечественной войны - наряду с Г.К. Жуковым, А.М. Василевским, К.К.Рокоссовским.

К середине октября немецкие войска вышли к Можайской линии обороны и в результате тяжелых боев прорвали ее. К концу октября линия фронта установилась на рубеже Калинин - Волоколамск - Кубинка

- Наро-Фоминск - Серпухов

- Таруса - Алексин

- Тула

(подчеркнуты названия городов, оставшихся по советскую сторону фронта).

27 октября немецкие войска, понесшие большие потери в личном составе и технике, перешли к обороне для перегруппировки перед последним броском к Москве. Официальная геббельсовская пропаганда сообщила, что «наступление временно приостановлено из-за погоды».

После октябрьского наступления группе армий “Центр” потребовалась двухнедельная пауза для подготовки нового наступления. В течение этого времени войска противника были приведены в порядок, пополнены, произвели перегруппировку, были усилены из резерва людьми, танками, артиллерией. Они стремились занять выгодные для наступления исходные позиции. Гитлеровское командование готовилось сломить, наконец, сопротивление советских войск и овладеть Москвой. В ноябрьском наступлении непосредственно на Москву участвовала 51 дивизия, в том числе 13 танковых и 7 моторизованных, имевших на вооружении достаточное количество танков, артиллерии и поддерживаемых авиацией. Советское Верховное Главнокомандование, правильно оценив обстановку, решило укрепить Западный фронт. С 1 по 15 ноября ему были переданы стрелковые и кавалерийские дивизии, танковые бригады. Всего фронт получил 100 тыс. бойцов, 300 танков и 2 тыс. орудий. Калининскому и Юго-Западному фронтам Ставка приказала “не допустить переброски войск противника с этих направлений к Москве”. Западный фронт в это время имел уже больше дивизий, чем противник, а советская авиация в 1,5 раза превосходила вражескую. Но по количеству личного состава и огневых средств наши дивизии значительно уступали немецким.

12 ноября в Орше состоялось совещание начальников штабов немецких групп армий под руководством начальника генштаба сухопутных войск Ф.Гальдера. Обсуждался вопрос: продолжать наступление на Москву немедленно или закрепиться на достигнутых рубежах и ожидать весны. Сам факт такого совещания свидетельствовал о кризисе немецкого наступления, о том, что гитлеровские генералы засомневались в способности вермахта достичь первоначально поставленной цели.

Представители групп армий «Север» и «Юг», наступательные возможности которых были практически исчерпаны, высказались за переход к обороне.

Войска группы армий «Юг» в октябре - начале ноября захватили южную часть Донбасса и Приазовье, включая Сталино (Донецк) и Таганрог, вышли к низовьям Дона. Однако 6-7 ноября они подверглись сильным контрударам и не смогли овладеть Ростовом и Новочеркасском. 17 ноября войска Южного фронта перешли в наступление, однако быстро развить успех не смогли. 21 ноября немцы ворвались в Ростов, но 29 ноября были выбиты оттуда Красной армией и отступили к реке Миус.

Войска группы армий «Север» в начале ноября столкнулись с контрнаступлением советских войск под Тихвином.

Представители группы армий «Центр» настаивали на продолжении наступления, считая, что, остановившись в снегах в пятидесяти километрах от Москвы, германская армия подорвет свой боевой дух, а потому необходимо сделать последнюю попытку.

Это мнение было решительно поддержано Гитлером, который потребовал в ближайшее время «покончить с Москвой». План гитлеровского командования носил авантюристический характер: он заключался в широком охвате Москвы с севера и юга с ее последующим окружением. Дабы воспрепятствовать переброске советских резервов из восточной части страны, предлагалось даже перерезать танковыми ударами железную дорогу под Горьким (Нижним Новгородом). В ответ на это предложение один из генералов бросил: «Сейчас не май месяц, и мы воюем не во Франции!»

Клинско-Солнечногорская оборонительная операция (15.11-5.12) 15-16 ноября группа армий «Центр» возобновила наступление на Москву. 16 ноября 28 бойцов дивизии генерала И.В.Панфилова во главе с политруком В.Г.Клочковым приняли у разъезда Дубосеково бой против нескольких десятков немецких танков. В живых после боя остались лишь пять тяжело раненых бойцов, но 18 танков были подбиты, вражеским войскам не удалось пройти через Дубосеково. Однако в целом именно на северо-западном направлении сложилось особенно опасное положение.

23 ноября фашисты захватили Клин, затем - Истру и Солнечногорск, 28 ноября они ворвались в Яхрому и переправились через канал Москва-Волга, 2 декабря заняли Крюково. 3 декабря немецкие войска вошли в Красную Поляну (25 км от Москвы). Возникла угроза обстрела города из крупнокалиберных орудий.

Наро-Фоминская оборонительная операция (1-5.12) На западном направлении немцы безуспешно пытались атаковать Звенигород и Кубинку, вступили в Наро-Фоминск, однако полностью овладеть городом не сумели и лишь несколько потеснили части Красной армии на восточном берегу реки Нары севернее и южнее Наро-Фоминска. Передовые немецкие части сумели проселочными дорогами и перелесками прорваться к Голицыну, но вскоре вынуждены были отойти.

На юго-западных подступах к Москве танковая армия Гудериана, не сумев овладеть Тулой, обошла ее с востока и севера, перерезала железную дорогу и шоссе Тула-Москва. Попытка немцев форсировать Оку под Каширой была сорвана контрударом 112-й танковой дивизии.

По словам немецкого боевого донесения, этот случай свидетельствовал о том, что «боеспособность пехоты находится на грани истощения, и от нее нельзя более ожидать выполнения трудных задач».

Таким образом, фашистам ни на одном направлении не удалось достичь своих целей и прорваться к Москве. Вместе с тем ситуация на фронте складывалась крайне опасная. Обе стороны понесли тяжелые потери. Возникали бреши и разрывы, где вообще не было войск. Именно этим объясняется малоизвестный эпизод: немецкий мотоциклетный разведовательный батальон, скорее всего, неожиданно даже для себя самого, ворвался на окраину Москвы, где и был смят выдвигавшейся на позиции советской танковой бригадой.

«Если фельдмаршал фон Бок считает, что нет никаких шансов на то, что в ходе наступления северо-западнее Москвы противнику могут быть нанесены большие потери, ему предоставляется право прекратить наступательные действия».

Советское командование также пришло к выводу о кризисе вражеского наступления. Г.К.Жуков вспоминал:

«В последних числах ноября допросы пленных, данные разведки и особенно информация партизанских отрядов, действовавших в Подмосковье, дали нам возможность установить, что в тылу врага нет больше резервных войск. В первых числах декабря мы ощутили, что враг выдыхается, и что для ведения серьезных наступательных действий на московском направлении у него не хватает сил».

К началу декабря соотношение сил на фронте существенно изменилось. Немецкие части были измотаны и обескровлены. В то же время Красная армия получила значительное подкрепление за счет войск, переброшенных из Сибири и с Дальнего Востока. Это были хорошо оснащенные и обученные дивизии, отличавшиеся высокой боеспособностью. Советское командование до последней возможности приберегало их для организации контрнаступления, даже в самые тяжелые дни, когда на подступах к Москве погибали плохо вооруженные полки ополченцев и курсанты московских военных училищ.

Ряд современных российских исследователей считает, что советская историография завышала численность немецких войск и занижала численность своих. Так, по оценке Б.В.Соколова, за счет мобилизации и переброски войск из Сибири и с Дальнего Востока численность Красной армии на советско-германском фронте к началу декабря 1941 г. достигла 6,2 млн. человек, несмотря на огромные потери, составившие с начала войны более 5 млн. человек (в том числе 3,9 млн. пленных). Таким образом, по мнению исследователя, Красная армия превосходила вермахт в соотношении 1,6:1. В этом случае и под Москвой, куда стягивались все резервы, перевес советских войск должен был быть не меньшим.

Численность Красной армии на московском направлении Б.В.Соколов оценивает в 2,7 млн. человек. Он делает вывод:

«Именно численное превосходство Красной армии, ее качественный перевес в танках и наличие у советских войск на московском направлении в тот момент численного преобладания в авиации и предопределили успешный для наших войск исход Московской битвы».

Готовя контрнаступление на московском стратегическом направлении, Ставка приказала Калининскому фронту нанести удар по войскам 9-й армии генерала Штрауса, разгромить их и, освободив Калинин, выйти на фланг и в тыл группе армий “Центр”. Юго-Западному фронту предписывалось нанести поражение вражеской группировке в районе Ельца и содействовать Западному фронту в разгроме противника на тульском направлении. Западному фронту Ставка приказала разгромить немецко-фашистские ударные группировки северо-западнее и южнее Москвы, нанести поражение основным силам группы армий “Центр”.

В основу директивы Ставки лег план контрнаступления, представленный командованием Западного фронта. Он предусматривал для войск последнего задачу внезапными охватывающими ударами разбить угрожавшие столице 3-ю и 4-ю танковые группы в районе Клин-Солнечногорск-Истра и 2-ю танковую армию в районе Тула-Кашира и затем охватить и разгромить 4-ю полевую армию, наступавшую на Москву с запада.

Этот план учитывал, что войска группы армий “Центр” растянуты на тысячекилометровом фронте, в частности, полоса наступления 3-й и 4-й танковых групп составляла 250 км, 2-й танковой армии - 300 км. Причем эти ударные группировки, наступая, оказывались в оперативно опасном положении, позволившем советским войскам охватить их фланги.

Единое планирование и руководство Ставки обеспечивало оперативно-стратегическое взаимодействие Западного, Калининского и Юго-Западного фронтов, которым предстояло сокрушить основную на советско-германском фронте силу врага - группу армий “Центр” и обезопасить советскую столицу от нового наступления на нее. В то же время контрнаступление советских войск под Ростовом и Тихвином лишало гитлеровское командование возможности перебрасывать оттуда свои войска к Москве. В тылу противника усиливали боевую деятельность партизаны, и так как охранных дивизий для борьбы с ними у врага не хватало, он был вынужден снимать для этого войска с фронта.

Переход от обороны к контрнаступлению было решено осуществить без оперативной паузы, вырвать у врага инициативу, навязать ему свою волю.

В первые дни декабря бои на всех фронтах продолжались с нарастающей силой и ожесточением. Атаки сменялись контратаками. Населенные пункты, высоты, узлы дорог переходили из рук в руки. Шла крайне напряженная борьба за инициативу. Гитлеровцы не хотели примириться с мыслью, что Москва им недоступна. Советская столица, казалось, была совсем близко.

6 декабря в ежедневной радиосводке «От советского Информбюро» прозвучал ликующий голос диктора Ю.Б.Левитана:

«6 декабря 1941 г. войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся громадные потери!»

Первым 5 декабря перешел в наступление Калининский фронт (Калининская нас. операция 5.12.41-7.1.42). 6 декабря началось наступление Западного (Тульская нас. операция 6.12-16.12.41) и Юго-Западного фронтов (Елецкая нас. операция 6.12-16.12.41). В первые дни советского контрнаступления немцы пытались оказывать ожесточенное сопротивление, опираясь на укрепленные опорные пункты. Гитлер требовал от своих генералов во что бы то ни стало остановить отступление. Этот приказ обрекал на окружение и гибель многие немецкие части, но, в то же время, предотвратил превращение немецкого отступления в повальное бегство.

Последовала череда смещений допустивших отступление германских генералов. Отстранив командующего сухопутными войсками фельдмаршала Браухича, Гитлер принял командование сухопутными войсками на себя. В оставку был отправлен командующий группой армий «Центр» фон Бок, замененный фельдмаршалом фон Клюге. Еще раньше был отставлен за отступление от Ростова и командующий группой армий «Юг». Не избежал отставки и лучший танковый генерал вермахта Гудериан. Потеряли свои посты 35 командиров корпусов и дивизий.

Отступая, фашисты сжигали города и деревни, взрывали мосты и дамбы водохранилищ. Жестокий мороз и глубокий снег, от которых страдали слабо экипированные для зимней войны немцы, препятствовали и маневру наступающих советских войск, вынуждая их двигаться только по дорогам.

В ходе наступления активно использовались подвижные группы. Особенно успешный рейд по тылам противника на истринско-волоколамском направлении совершил кавалерийский корпус Л.М.Доватора.

В первой половине декабря войска Красной армии освободили Истру, Солнечногорск, Клин (Клинско-Солнечногорская нас. операция 6.12-25.12.41), во второй половине декабря - Калинин (Тверь), Волоколамск и Старицу. Советские войска подошли к Ржеву, заняли позиции для наступления с севера на Вязьму.

На центральном участке фронта немцы сопротивлялись особенно упорно, но и здесь они вынуждены были оставить Наро-Фоминск, Малоярославец и Боровск.

Южнее Москвы Красная армия продвинулась на запад более чем на 100 км, освободила Калугу и Сухиничи (Калужская нас. операция 17.12.41-5.1.42), подготовилась к наступлению на Вязьму с юга.

В результате первого этапа советского контрнаступления под Москвой немцы были отброшены от столицы на 100-250 км.

Вместе с тем уже тогда проявился недостаток опыта ведения Красной армией наступательных боев. В директиве Военного совета Западного фронта отмечалось:

«Некоторые наши части вместо обходов и окружения противника выталкивают его с фронта лобовым наступлением, вместо просачивания между укреплениями противника топчутся на месте перед этими укреплениями, жалуясь на трудности ведения боя и большие потери. Все эти отрицательные способы ведения боя играют на руку врагу, давая ему возможность планомерно отходить на новые рубежи, приводить себя в порядок и вновь организовывать сопротивление нашим войскам».

В начале 1942 г. в наступление включились десять советских фронтов - от Ленинграда до Крыма. На центральном участке был освобожден Можайск. Войска Калининского и Северо-Западного фронтов успешно наступали на Велиж и Великие Луки (Демянская операция 7.1-20.5.42 и Торопецко-Холмская наступательная операция 9-29.01.42).

Но попытка нанести удар в направлении Вязьмы (Ржевско-Вяземская операция 8.1-20.4.42) закончилась неудачей. Ударная группа 33-й армии во главе с командармом М.Г.Ефремовым оказалась отрезана от основных сил и практически полностью погибла при прорыве из окружения. Немцы удержали Ржевско-Вяземский плацдарм, с которого продолжали угрожать Москве.

Причиной этой неудачи стала недооценка противника и рассредоточение сил на слишком широком фронте наступления.

«В результате в ходе общего наступления зимой 1942 г. советским войскам не удалось полностью разгромить ни одной из главных немецко-фашистских группировок».

Московская оборонительная операция

Московская наступательная операция

|

9. Курская Битва

Блокада Ленинграда.

Прорыв блокады Ленинграда

Новый порядок» Германии и партизанское движение.

гитлеровская концепция полного переустройствагерманской общественной жизни в соответствии с нацистским мировоззрением. Выступая в июне 1933перед руководством нацистской партии, Гитлер заявил, что "динамизм национальной революции все ещесуществует в Германии и что она должна продолжаться до полного ее окончания. Все аспекты жизни вТретьем рейхе должны быть подчинены политике "гляйхшалтунг". На практике это означало формированиеполицейского режима и установление в стране жесточайшей диктатуры.

Рейхстаг, как законодательный орган, стремительно терял свою силу, а действие Веймарской конституциипрекратилось сразу же после прихода нацистов к власти.

Нацистская пропаганда неустанно пыталась внушить немецкому обывателю, что "новый порядок" принесетГермании истинную свободу и процветание.

Партизанское движение (партизанская война 1941 – 1945 гг.) – одна из сторон сопротивления СССР фашистским войскам Германии и союзников во времяВликой Отечественной войны.

Партизанское движение во время Великой Отечественной было очень масштабным и, главное, хорошо организованным. Оно отличалось от прочих народных выступлений тем, что имело четкую систему командования, было легализировано и подчинялось советской власти. Партизане контролировались специальными органами, их деятельность была прописана в нескольких законодательных актах и имела цели, описанные лично Сталиным. Количество партизан во время Великой Отечественной насчитывало порядка миллиона человек, было сформировано более шести тысяч различных подпольных отрядов, в которые вступали все категории граждан.

Цель партизанской войны 1941-1945 гг. – разрушение инфраструктуры немецкой армии, срыв поставок продовольствия и оружия, дестабилизация работы всей фашистской машины.

События Хрущевской оттепели

Период хрущевской оттепели характеризуется такими событиями:

- Начался процесс реабилитации жертв репрессий, подавалось амнистии невинно осужденное население, родственники «врагов народа» стали невиновными.

- Республики СССР получили больше политических и правовых прав.

- 1957 год ознаменовался возвращением чеченцев и балкарцев на свои земли, с которых они были выселены в сталинское время в связи с обвинением в предательстве. Но такое решение не касалось поволжских немцев и крымских татар.

- Также 1957 год знаменит проведением Международного фестиваля молодежи и студентов, что в свою очередь, говорит о «приоткрытии железного занавеса», смягчении цензуры.