Примеры любви к природе. Человек и природа в отечественной и мировой литературе

Картины смены времён года, шелест листвы, птичьи голоса, плеск волн, журчание ручья, грозовые раскаты – всё это можно передать в музыке. Многие знаменитые умели делать это блестяще: их музыкальные произведения о природе стали классикой музыкального пейзажа.

Природные явления, музыкальные зарисовки растительного и животного мира предстают в инструментальных и фортепианных произведениях, вокальных и хоровых сочинениях, а иногда даже в виде программных циклов.

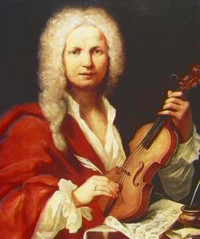

«Времена года» А. Вивальди

Антонио Вивальди

Четыре трёхчастных скрипичных концерта Вивальди, посвящённые временам года, – без сомнения, самые известные музыкальные произведения о природе эпохи барокко. Стихотворные сонеты к концертам написаны, как считается, самим композитором и выражают музыкальный смысл каждой части.

Вивальди передаёт своей музыкой и громовые раскаты, и шум дождя, и шелест листьев, и птичьи трели, и собачий лай, и завывание ветра, и даже тишину осенней ночи. Многие ремарки композитора в партитуре прямо указывают на то или иное явление природы, которое должно быть изображено.

Вивальди «Времена года» — «Зима»

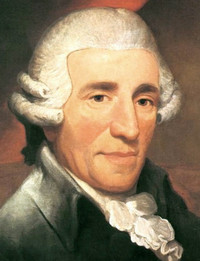

«Времена года» Й. Гайдна

Йозеф Гайдн

Монументальная оратория «Времена года» явилась своеобразным итогом творческой деятельности композитора и стала подлинным шедевром классицизма в музыке.

Четыре сезона последовательно предстают перед слушателем в 44-х картинах. Герои оратории – сельские жители (крестьяне, охотники). Они умеют и работать, и веселиться, им некогда предаваться унынию. Люди здесь – часть природы, они вовлечены в её годичный цикл.

Гайдн, как и его предшественник, широко использует возможности разных инструментов для передачи звуков природы, например летней грозы, стрекотания кузнечиков и лягушачьего хора.

У Гайдна музыкальные произведения о природе связываются с жизнью людей – они почти всегда присутствуют на его «картинах». Так, например, в финале 103-ей симфонии мы словно находимся в лесу и слышим сигналы охотников, для изображения которых композитор прибегает к известному средству – . Послушайте:

Гайдн Симфония № 103 — финал

************************************************************************

«Времена года» П. И. Чайковского

Композитор избрал для своих двенадцати месяцев жанр фортепианных миниатюр. Но и одно лишь фортепиано способно передать краски природы не хуже хора и оркестра.

Здесь и весеннее ликование жаворонка, и радостное пробуждение подснежника, и мечтательная романтика белых ночей, и песнь лодочника, покачивающегося на речных волнах, и полевые работы крестьян, и псовая охота, и тревожно-печальное осеннее замирание природы.

Чайковский «Времена года» — Март — «Песнь жаворонка»

************************************************************************

«Карнавал животных» К. Сен-Санса

Среди музыкальных произведений о природе особняком стоит «большая зоологическая фантазия» Сен-Санса для камерного ансамбля. Несерьёзность замысла определила судьбу произведения: «Карнавал», партитуру которого Сен-Санс даже запретил публиковать при жизни, полностью исполнялся только в кругу друзей композитора.

Оригинален инструментальный состав: помимо струнных и нескольких духовых сюда входят два фортепиано, челеста и такой редкий в наше время инструмент, как стеклянная гармоника.

В цикле 13 частей, описывающих разных животных, и финальная часть, объединяющая все номера в цельное произведение. Забавно, что к числу животных композитор отнёс и начинающих пианистов, усердно разыгрывающих гаммы.

Комичность «Карнавала» подчёркивают многочисленные музыкальные аллюзии и цитаты. Например, «Черепахи» исполняют оффенбаховский канкан, только в несколько раз замедленный, а контрабас в «Слоне» развивает тему берлиозовского «Балета сильфов».

Сен-Санс «Карнавал животных» — Лебедь

************************************************************************

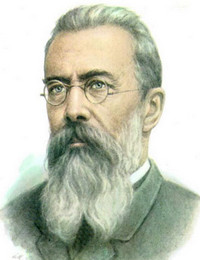

Морская стихия Н. А. Римского-Корсакова

Русский композитор знал о море не понаслышке. Гардемарином, а потом мичманом на клипере «Алмаз» он проделал далёкий путь к североамериканскому побережью. Любимые им морские образы возникают во многих его творениях.

Такова, например, тема «океана-моря синего» в опере «Садко». Буквально в нескольких звуках автор передаёт скрытую мощь океана, и этот мотив пронизывает всю оперу.

Море царствует и в симфонической музыкальной картине «Садко», и в первой части сюиты «Шехеразада» – «Море и Синдбадов корабль», в которой штиль сменяется бурей.

Римский-Корсаков «Садко» — вступение «Океан-море синее»

************************************************************************

«Румяной зарёю покрылся восток…»

Ещё одна любимая тема музыкальных произведений о природе – восход солнца. Тут сразу приходят на ум две самые известные утренние темы, чем-то перекликающиеся между собой. Каждая по-своему точно передаёт пробуждение природы. Это романтическое «Утро» Э. Грига и торжественный «Рассвет на Москве-реке» М. П. Мусоргского.

У Грига имитация пастушьего рожка подхватывается струнными инструментами, а затем и всем оркестром: солнце восходит над суровыми фьордами, и явственно слышится в музыке журчание ручья и пение птиц.

Рассвет Мусоргского тоже начинается с пастушьей мелодии, в крепнущее оркестровое звучание словно вплетается звон колоколов, и над рекой всё выше поднимается солнце, покрывая воду золотой рябью.

Мусоргский — «Хованщина» — вступление «Рассвет на Москве-реке»

************************************************************************

Перечислить все , в которых развивается тема природы, практически невозможно – слишком длинным получится этот список. Сюда можно включить концерты Вивальди («Соловей», «Кукушка», «Ночь»), «птичье трио» из шестой симфонии Бетховена, «Полёт шмеля» Римского-Корсакова, «Золотых рыбок» Дебюсси, «Весну и осень» и «Зимнюю дорогу» Свиридова и многие другие музыкальные картины природы.

«СТУПЕНЬКИ В МИР ПРИРОДЫ» « Родная природа в произведениях русских писателей»

МКОУ «Очкуровская СОШ»

- Богата и разнообразна природа нашей Родины. Много в ней дремучих лесов, широких степей и многоводных рек. Человек считает себя хозяином на планете. Но разумно ли он к ней относится?

- С давних времен человек и природа тесно взаимосвязаны. Человек – часть природы. Но и растения, животные тоже части природы. Природа – наш общий дом. По-гречески «дом» - «экос», а наука «логос». Наука о природе называется «экология».

- Сегодня наш природный дом оказался в большой опасности.

«Родная природа в произведениях русских писателей» (для детей младшего и среднего возраста)

- Мы любим лес в любое время года, Мы слышим речек медленную речь... Все это называется - природа. Давайте же всегда ее беречь!

Михаил Пляцковский

Виталий Бианки Лесная газета. Сказки и рассказы

В основе всех лесных сказок, рассказов и повестей Виталия Бианки лежат его собственные научные наблюдения над жизнью леса и его обитателей. Нельзя не полюбить милых мохнатых и пернатых героев Виталия Бианки, когда он рассказывает об их повадках, о ловкости, хитрости, умении спасаться и прятаться. С волнением следим мы за приключениями маленького путешественника Пика из рассказа «Мышонок Пик», знакомимся с бедным муравьишкой, которому во что бы то ни стало нужно попасть домой до захода солнца.

Мамин-Сибиряк Д.Н. Серая шейка. Сказки и рассказы

- Героев рассказов Мамина – Сибиряка не возможно не полюбить: они добродушны, трудолюбивы, отзывчивы на чужие страдания. Перед читателем произведений Д.Н.Мамина – Сибиряка раскрывается картина величественной уральской природы, с её дремучими лесами, извилистыми реками, тихими озерами и бесчисленным количеством зверей, птиц, рыб; раскрывается большая человеческая душа простого труженика, обыкновенного русского человека, сумевшего заботой и любовью сделать животных сделать своими друзьями и помощниками.

Константин Паустовский Заячьи лапы. Рассказы и сказки

- Образность и волшебность русского языка неуловимым образом связаны с природой, с бормотанием родников, журавлиной стаей, с угасающими закатами; отдаленной песней девушек на лугах и тянущим издалека дымком костра.

- Он поистине обладает необыкновенным даром передавать звуки, краски и запахи природы, рисовать таинственный и пленительный мир.

Михаил Пришвин Кладовая солнца. Рассказы о природе

- Михаил Пришвин охотник и путешественник. Он оставил огромное богатство в виде небольших рассказов описывающих родную природу в прозе во всех ее проявлениях. Короткие рассказы о природе, небольшие описания тех наблюдений, тех ощущений и чувств от прогулок, которые оставляли в его сердце растения, деревья и маленькие обитатели леса.

Георгий Скребицкий Лесное эхо. Неведомые тропы

- Из книги «Неведомые тропы» юные читатели узнают о том, как интересна жизнь любых, даже самых обычных животных, учит понимать и любить нашу сказочно- богатую родную природу.

- В книгу «Лесное эхо» вошли рассказы о первых шагах будущего натуралиста, и проводится мысль, как важно с малых лет бережно относиться к природным богатствам.

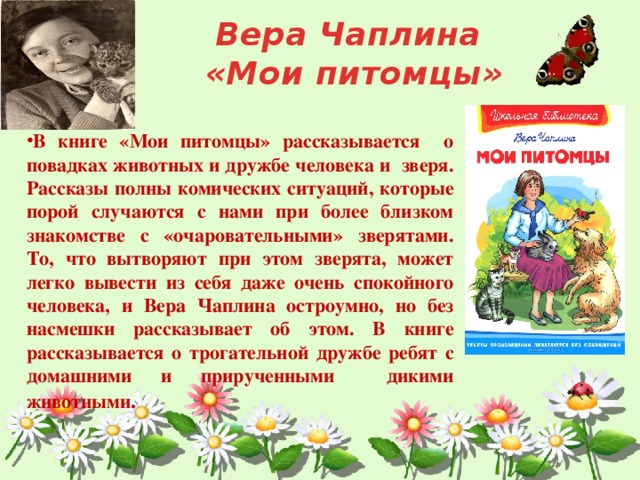

Вера Чаплина «Мои питомцы»

- В книге «Мои питомцы» рассказывается о повадках животных и дружбе человека и зверя. Рассказы полны комических ситуаций, которые порой случаются с нами при более близком знакомстве с «очаровательными» зверятами. То, что вытворяют при этом зверята, может легко вывести из себя даже очень спокойного человека, и Вера Чаплина остроумно, но без насмешки рассказывает об этом. В книге рассказывается о трогательной дружбе ребят с домашними и прирученными дикими животными .

Евгений Чарушин

Ребячий восторг, который Чарушин на протяжении всей жизни испытывал перед природой, он передал в своих рассказах. Произведения помогают воспитать в детях чувство сострадания, любви к природе и ответственности в отношениях с окружающим миром.

С первых лет жизни рассказы Евгения Чарушина сопровождают детей в чудесном путешествии в страну под названием Природа.

Ольга Васильевна Перовская Ребята и зверята

- Ольга Васильевна Перовская - автор нескольких книг для детей Ее лучшее произведение "Ребята и зверята" оказало большое влияние на развитие детской литературы. В книгу вошли рассказы о дружбе ребят с животными, спокойно и плавно повествует о обычных на первый взгляд, но столь важных для детей моментах их жизни. . Рассказы писательницы отличает искренность, легкость.

Николай Сладков Лесные сказки

Милые и трогательные истории о лесных животных с замечательными, красочными иллюстрациями. Вместе с героями этой книжки, смешными и добрыми зверушками, ребенок отправится в чудесное путешествие по волшебному миру сказки. Хотите вместо душной городской квартиры очутиться в настоящем лесу? Достаточно дойти до книжной полки, взять любимую книгу, устроиться в уютном уголке и… вы уже там. В лесу вам откроется немало интересного!

Дорогие ребята!

- Вряд ли найдется сегодня человек, которому пришлось бы доказывать, что природу необходимо беречь. Борясь за сохранение животного мира и природы в целом, мы бессознательно или осознанно отстаиваем все лучшее, что есть в нас. Нужно помнить о том, сколько радости дарит нам окружающий мир. Охранять природу необходимо не потому, что она «наше богатство», а потому что человек не может существовать без природного окружения, а вот природа без человека – может.

Берегите природу!

Список используемой литературы:

- Калейдоскоп юбилейных дат: Сборник сценариев для проведения массовых мероприятий в школьных и детских библиотеках: Вып.2.-М.: Школьная библиотека,2006.-256с.

- Сохраним планету голубой и зеленой: Вып.5.-Волгоградская областная универсальная научная библиотека им.М.Горького,1998.

- Библиотечные уроки.Выпуск 2. Обучение школьников основам ББЗ.1-11 классы/М.:Глобус,Волгоград:Панорама,2007.

- Тубельская Г.Н. Детские писатели России. Сто тридцать имен: Библиограф. справочник.- РШБА,2007.-492с.,илл.

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян - известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа - нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.

Одной из самых главных тем в творчестве русских поэтов является тема природы, которая тесно связана с темой Родины. «Любовь к родной природе – один из важнейших признаков любви к своей стране…» Это слова писателя К. Г. Паустовского, непревзойденного мастера описания русского пейзажа, писателя, сердце которого было переполнено нежностью и любовью к родной природе.

Кто может не согласиться с ним? Нельзя любить Родину, если не живешь одной душой с жизнью любимой березки. Нельзя любить весь мир, если не имеешь Родины. Именно эти идеи рассмотрены в стихотворениях таких великих поэтов, как А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев и многих других.

Как истинный художник, Пушкин не выбирал особых «поэтических предметов», источником его вдохновения была жизнь во всех ее проявлениях. Как русского человека, Пушкина не могло не волновать все, что связано с Родиной. Он любил и понимал родную природу. В каждом времени года поэт находил особое очарование, но больше всего он любил осень и посвятил ей немало строк. В стихотворении «Осень» поэт писал:

Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса –

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и золото одетые леса…

Пейзаж у поэта не бесчувственный образ, он активен, имеет свое символическое значение, свой смысл. В стихотворении «На холмах Грузии…» печаль сквозит не только в пейзаже, но и в настроении поэта. Он пишет: «На холмах Грузии лежит ночная мгла…». В этих строках передана романтическая мечта о волшебном крае. Пушкин изображает мир сильных страстей и чувств.

Говоря о другом великом русском поэте, М. Ю. Лермонтове, мы должны отметить, что в образах природы поэт искал и находил прежде всего соответствия своим душевным переживаниям. Беспредельно любя русский народ, свою Родину, автор тонко чувствовал неповторимость родного края. Природа в его поэзии – вольная романтическая стихия. Именно в ней заключаются для поэта гармония и красота окружающего мира, высшее мерило справедливости и счастья.

Так, например, в стихотворении «Родина» Лермонтов размышляет о своей «странной любви» к России, к природе. Она заключается в любви к полям, лесам, незатейливым пейзажам, к чете «белеющих берез». В стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива…» показано, что родные просторы, природа как бы лечат поэта, он чувствует свое единение с Богом:

Тогда смиряется души моей тревога,

Тогда расходятся морщины на челе,

И счастье я могу постигнуть на земле,

И в небесах я вижу бога.

Особое место в данной теме занимает стихотворение «Утро на Кавказе». Поэт любовно описывает звезды, луну, облака; «дикой пеленой» вьется туман вокруг лесистых гор:

Вот на скале новорожденный луч

Зарделся вдруг, прорезавшись меж туч,

И розовый по речке и шатрам

Разлился блеск, и светит там и там.

Мы чувствуем, какое глубокое чувство, какую искреннюю нежность и любовь вызывают у поэта «цепи синих гор», «вершины». Они, как и вся русская природа, явились для Лермонтова воплощением его Родины. Если увидеть все это хотя бы раз, невозможно забыть эти края, уверен поэт. «Как сладкую песню отчизны», полюбил он Кавказ.

Поэты второй половины XIX века тоже часто обращались к образам природы. Поэт-философ А. А. Фет известен и как «певец природы». Действительно, природа в его стихах запечатлена тонко, поэт замечает малейшие перемены в ее состоянии:

Свет ночной, ночные тени,

Тени без конца,

Ряд волшебных изменений

Милого лица,

В дымных тучках пурпур розы,

Отблеск янтаря,

И лобзания, и слезы,

И заря, заря!..

(«Шепот, робкое дыханье…», 1850)

Поэт в своем произведении играет на каждой струнке души, заставляя их звучать прекрасной музыкой. Изменения «милого лица» и изменения в природе – подобный параллелизм типичен для фетовских стихов.

В поэзии Фета природа изображена детально, в этом смысле поэта можно назвать новатором. До Фета в русской поэзии, обращенной к природе, царило обобщение, для Фета же важна прежде всего конкретная деталь. В его стихах мы встречаем не только традиционных птиц с привычным поэтическим ореолом – таких как соловей, лебедь, жаворонок, орел, – но и таких как бы простых и непоэтичных, как сыч, лунь, чибис, стриж. Например:

Знаменательно, что мы имеем дело с автором, который по голосу различает птиц и, более того, замечает, где эта птица находится. Это, конечно, не просто следствие хорошего знания природы, а любовь к ней поэта, давняя и обстоятельная.

Обобщая сказанное, мы обратимся к знаменитому стихотворению Ф. И. Тютчева «Не то, что мните вы, природа…». Оно представляет собой гневное обращение к тем, кто не понимает божественной сущности природы и не слышит ее языка. Неприятие природы как особого мира со своими законами Тютчев считал признаком нравственного убожества и даже уродства. Не случайно образы природы занимали такое важное место в лирике поэта («Есть в осени первоначальной…», «Как океан объемлет шар земной…», «Весеннее утро»).

Итак, истинные стихи о Родине, о природе родной страны всегда вызывают чувство гордости. Они всегда современны, так как озарены немеркнущим светом истинной человечности, великой любовью к ней, ко всему живому на Земле. Можно сказать, что одними из самых прекрасных являются стихотворения, затрагивающие волнующую нас тему, и, кроме того, пейзаж является неотъемлемой частью всех лирических произведений русских поэтов.

зПТЕЮШ Й ПВЙДБ ЪБ ФПФ "ОЕРПТСДПЛ, ЛПФПТЩК ОБВМАДБЕФУС Ч РТЙТПДЕ", ЪЧХЮЙФ Ч ТБУУЛБЪБИ юЕИПЧБ "уЛТЙРЛБ тПФЫЙМШДБ" Й "уЧЙТЕМШ". уФБТЙЛ РБУФХИ Ч РПУМЕДОЕН ТБУУЛБЪЕ У ФПУЛПК ЗПЧПТЙФ П ФПН, ЮФП ЗПД ПФ ЗПДБ ЙУЮЕЪБАФ Ч МЕУБИ ЗХУЙ Й ФЕФЕТЕЧБ, ЦХТБЧМЙ Й ХФЛЙ, Ч НПТСИ Й ПЪЕТБИ ЧЩЧПДЙФУС ТЩВБ, ТЕЛЙ УПИОХФ Й НЕМЕАФ. рЙУБФЕМШ РТПОЙГБФЕМШОП ХМБЧМЙЧБЕФ УЧСЪШ НЕЦДХ ПУЛХДЕОЙЕН РТЙТПДЩ Й ИЙЭОЙЮЕУЛЙ-РПФТЕВЙФЕМШУЛПК РТБЛФЙЛПК УПВУФЧЕООЙЮЕУЛПЗП ПВЭЕУФЧБ: "оХ, С ДПРХУЛБА, ТХВЙ МЕУБ ЙЪ ОХЦДЩ, ОП ЪБЮЕН ЙУФТЕВМСФШ ЙИ? - УРТБЫЙЧБЕФ ДПЛФПТ

бУФТПЧ.- тХУУЛЙЕ МЕУБ ФТЕЭБФ РПД ФПРПТПН, ЗЙВОХФ НЙММЙБТДЩ ДЕТЕЧШЕЧ, ПРХУФПЫБАФУС ЦЙМЙЭБ ЪЧЕТЕК Й РФЙГ, НЕМЕАФ Й УПИОХФ ТЕЛЙ, ЙУЮЕЪБАФ ВЕЪЧПЪЧТБФОП ЮХДОЩЕ РЕКЪБЦЙ... юЕМПЧЕЛ ПДБТЕО ТБЪХНПН Й ФЧПТЮЕУЛПА УЙМПК, ЮФПВЩ РТЕХНОПЦБФШ ФП, ЮФП ЕНХ ДБОП, ОП ДП УЙИ РПТ ПО ОЕ ФЧПТЙМ, Б ТБЪТХЫБМ. мЕУПЧ ЧУЕ НЕОШЫЕ Й НЕОШЫЕ, ТЕЛЙ УПИОХФ, ДЙЮШ РЕТЕЧЕМБУШ, ЛМЙНБФ ЙУРПТЮЕО, Й У ЛБЦДЩН ДОЕН ЪЕНМС УФБОПЧЙФУС ЧУЕ ВЕДОЕЕ Й ВЕЪПВТБЪОЕК".

рТПГЕУУ ПУЛХДЕОЙС РТЙТПДЩ, РП НОЕОЙА юЕИПЧБ, ЧЕДЕФ Л ДХИПЧОПК ДЕЗТБДБГЙЙ, Л ХФТБФЕ ФБЛЙИ ОТБЧУФЧЕООЩИ ГЕООПУФЕК, ЛБЛ ЧЕТОПУФШ, ЮЙУФПФБ, УРПУПВОПУФШ ЦЕТФЧПЧБФШ УПВПК. пДОБЛП РЙУБФЕМШ ОЕ БВУПМАФЙЪЙТПЧБМ ЬФПЗП РТПГЕУУБ Й, ЧЕТС I Ч ФЧПТЮЕУЛЙЕ ЧПЪНПЦОПУФЙ ЮЕМПЧЕЛБ, ЧЙДЕМ УЧЕФ ОБДЕЦДЩ, УЧСЪЩЧБС ЕЕ У ЗТСДХЭЙН ЧПЪТПЦДЕОЙЕН РТЙТПДЩ Й ЮЕМПЧЕЛБ. "лПЗДБ С УМЩЫХ, ЛБЛ ЫХНЙФ НПК НПМПДПК МЕУ, РПУБЦЕООЩК НПЙНЙ ТХЛБНЙ,- ЗПЧПТЙФ бУФТПЧ,- С УПЪОБА, ЮФП ЛМЙНБФ ОЕНОПЦЛП Й Ч НПЕК ЧМБУФЙ Й ЮФП ЕУМЙ ЮЕТЕЪ ФЩУСЮХ МЕФ ЮЕМПЧЕЛ ВХДЕФ УЮБУФМЙЧ, ФП Ч ЬФПН ОЕНОПЦЛП ВХДХ ЧЙОПЧБФ Й С. лПЗДБ С УБЦБА ВЕТЕЪЛХ Й РПФПН ЧЙЦХ, ЛБЛ ПОБ ЪЕМЕОЕЕФ Й ЛБЮБЕФУС ПФ ЧЕФТБ, ДХЫБ НПС ОБРПМОСЕФУС ЗПТДПУФША".

ч УБНПН ОБЮБМЕ ФЧПТЮЕУЛПЗП РХФЙ юЕИПЧ РТПСЧМСЕФ УЕВС ЙУЛХУОЩН РБТПДЙУФПН. пО НПЦЕФ УПЪДБФШ Ч ДХИЕ зПЗПМС УЧПЕПВТБЪОЩК ЛПНЙЮЕУЛЙК РЕКЪБЦ: "мХОБ, РПМОБС Й УПМЙДОБС, ЛБЛ ЗЕОЕТБМШУЛБС ЬЛПОПНЛБ, РМЩМБ РП ОЕВХ" (ТБУУЛБЪ "фТЙЖПО"). "нБКУЛЙК РПМДЕОШ. ч ЧПЪДХИЕ РБИОЕФ РПУФОЩНЙ ЭБНЙ Й УБНПЧБТОПК ЗБТША" (ТБУУЛБЪ "лХМБЮШЕ ЗОЕЪДП"). чНЕУФЕ У ФЕН НПМПДПК юЕИПЧ НПЦЕФ ПРЙУБФШ ОБУФХРМЕОЙЕ ФЕРМПК МЕФОЕК ОПЮЙ Ч ФХТЗЕОЕЧУЛПК НБОЕТЕ, ДМС ЛПФПТПК ИБТБЛФЕТОП ПВЙМЙЕ ЪТЙФЕМШОЩИ, УМХИПЧЩИ, ПУСЪБФЕМШОЩИ ДЕФБМЕК. ч ПДОПН ЙЪ ТБУУЛБЪПЧ юЕИПЧБ ("ч МБОДП") ПВЩЗТЩЧБЕФУС ЬФБ ДЕФБМЙЪЙТПЧБООПУФШ ФХТЗЕОЕЧУЛЙИ РЕКЪБЦЕК. "пРЙУБОЙС РТЙТПДЩ ИПТПЫЙ,- РЙУБМ ПО П фХТЗЕОЕЧЕ,- ОП... ЮХЧУФЧХА, ЮФП НЩ ХЦЕ ПФЧЩЛБЕН ПФ ПРЙУБОЙК ФБЛПЗП ТПДБ Й ЮФП ОХЦОП ЮФП-ФП ДТХЗПЕ" 2 .

рПУФЕРЕООП юЕИПЧ РТЙИПДЙФ Л ХВЕЦДЕОЙА, ЮФП ОПЧБС НБОЕТБ ЙЪПВТБЦЕОЙС РТЙТПДЩ ДПМЦОБ ПФМЙЮБФШУС РТЕЦДЕ ЧУЕЗП МБЛПОЙЮОПУФША: "пРЙУБОЙС РТЙТПДЩ ДПМЦОЩ ВЩФШ ЧЕУШНБ ЛТБФЛЙ... пВЭЙЕ НЕУФБ ОБДП ВТПУЙФШ. ч ПРЙУБОЙСИ РТЙТПДЩ ОБДП ИЧБФБФШУС ЪБ НЕМЛЙЕ ЮБУФОПУФЙ, ЗТХРРЙТХС ЙИ ФБЛЙН ПВТБЪПН, ЮФПВЩ РП РТПЮФЕОЙЙ, ЛПЗДБ ЪБЛТПЕЫШ ЗМБЪБ, ДБЧБМБУШ ЛБТФЙОБ" 28 .

уМЕДХС ЬФПНХ РТЙОГЙРХ, юЕИПЧ ЪБНЕОСЕФ ЧУЕУФПТПООАА ДЕФБМЙЪЙТПЧБООПУФШ ПДОПК ВТПУЛПК, ЬЖЖЕЛФОПК ДЕФБМША, ЛПФПТБС РПЪЧПМСЕФ УПЪДБФШ ЪБРПНЙОБАЭХАУС Й ЧРЕЮБФМСАЭХА ЛБТФЙОХ РТЙТПДЩ. йНЕООП ЬФП РПЪЧПМЙМП ЛТЙФЙЛБН ИБТБЛФЕТЙЪПЧБФШ ЮЕИПЧУЛЙК НЕФПД ЛБЛ ЙНРТЕУУЙПОЙУФЙЮЕУЛЙК, ИПФС ФЕТНЙО ЬФПФ, ДХНБЕФУС, РТЙНЕОЙН Й Л фХТЗЕОЕЧХ.

ч УФБФШЕ "лТЙФЙЮЕУЛЙК ЧЪЗМСД ОБ УПЧТЕНЕООЩЕ ЬУФЕФЙЮЕУЛЙЕ РПОСФЙС" о. з. юЕТОЩЫЕЧУЛЙК РЙУБМ, ЮФП Ч ЙЪПВТБЦЕОЙЙ РТЙТПДЩ ОБУ ЙОФЕТЕУХЕФ РТЕЦДЕ ЧУЕЗП ЮЕМПЧЕЛ, ЮФП "ВЕЪ УЕМБ, ВЕЪ ОЙЧ, ВЕЪ УФБД Й РБУФХИБ ОБЫ РЕКЪБЦ ВЩМ ВЩ ОЕРПМПО: ОБН ОХЦЕО ЮЕМПЧЕЛ, ОХЦОП, РП ЛТБКОЕК НЕТЕ, ЮФП-ОЙВХДШ, ОБРПНЙОБАЭЕЕ П ЮЕМПЧЕЛЕ, РПФПНХ ЮФП ЦЙЪОШ РТЙТПДЩ ВЕЪ ЮЕМПЧЕЛБ УМЙЫЛПН УМБВБ Й ФЕНОБ ДМС ОБУ" 29 . ьФХ ЦЕ НЩУМШ ЧЩУЛБЪЩЧБМ Й юЕИПЧ, ХФЧЕТЦДБЧЫЙК, ЮФП "ЧУС ЬОЕТЗЙС ИХДПЦОЙЛБ ДПЦ ОБ ВЩФШ ПВТБЭЕОБ ОБ ДЧЕ УЙМЩ: ЮЕМПЧЕЛ Й РТЙТПДБ".

рТЙТПДБ Й ЮЕМПЧЕЛ Ч ТХУУЛПК МЙФЕТБФХТЕ ОБИПДСФУС Ч ФЕУОПК ЧЪБЙНПУЧСЪЙ, ЧЪБЙНОП ЧМЙСС ДТХЗ ОБ ДТХЗБ. чУМЕД ЪБ фПМУФЩН юЕИПЧ ПФЛБЪЩЧБЕФУС ТБУУНБФТЙЧБФШ ЮЕМПЧЕЛБ ЛБЛ РТПУФПЗП УПЪЕТГБФЕМС РТЙТПДЩ. х юЕИПЧБ ОЙЛПЗДБ ОЕ ВЩЧБЕФ ВЕЪМАДОЩИ РЕКЪБЦЕК. х ОЕЗП РЕКЪБЦ УМЙФ У ЮЕМПЧЕЛПН. рЕКЪБЦ Й ЮЕМПЧЕЛ ДПРПМОСАФ ДТХЗ ДТХЗБ. чПФ Ч ЮЕН ТБЪОЙГБ НЕЦДХ РЕКЪБЦЕН юЕИПЧБ Й РЕКЪБЦЕН мЕЧЙФБОБ 30 .

ч РТПЙЪЧЕДЕОЙСИ юЕИПЧБ, ПУПВЕООП Ч РПЪДОЙК РЕТЙПД ФЧПТЮЕУФЧБ, ЙЪПВТБЦЕОЙЕ РТЙТПДЩ ПТЗБОЙЮЕУЛЙ УМЙЧБЕФУС У ТБЪНЩЫМЕОЙСНЙ П ОЕУПЧЕТЫЕОУФЧЕ УХЭЕУФЧХАЭЙИ ЖПТН ЦЙЪОЙ. чЕМЙЮБЧБС РТЕМЕУФШ ЛТЩНУЛПК РТЙТПДЩ Ч "дБНЕ У УПВБЮЛПК" ЪБУФБЧМСЕФ ЗЕТПС ЪБДХНБФШУС П ФПН, ЛБЛ ВЕДОБ ЦЙЪОШ, МЙЫЕООБС ЧЩУПЛЙИ ЙДЕБМПЧ Й ФПК ЛТБУПФЩ, ЛПФПТБС ГБТЙФ ЧПЛТХЗ: "уЙДС ТСДПН У НПМПДПК ЦЕОЭЙОПК, ЛПФПТБС ОБ ТБУУЧЕФЕ ЛБЪБМБУШ ФБЛПК ЛТБУЙЧПК, ХУРПЛПЕООЩК Й ПЮБТПЧБООЩК Ч ЧЙДХ ЬФПК УЛБЪПЮОПК ПВУФБОПЧЛЙ - НПТС, ЗПТ, ПВМБЛПЧ, ЫЙТПЛПЗП ОЕВБ, зХТПЧ ДХНБМ П ФПН, ЛБЛ, Ч УХЭОПУФЙ, ЕУМЙ ЧДХНБФШУС, ЧУЕ РТЕЛТБУОП ОБ ЬФПН УЧЕФЕ, ЧУЕ, ЛТПНЕ ФПЗП, ЮФП НЩ УБНЙ НЩУМЙН Й ДЕМБЕН, ЛПЗДБ ЪБВЩЧБЕН П ЧЩУЫЙИ ГЕМСИ ВЩФЙС, П УЧПЕН ЮЕМПЧЕЮЕУЛПН ДПУФПЙОУФЧЕ".

ч ОПЧЕММЕ "оЕЧЕУФБ" НБКУЛЙК РЕКЪБЦ ХУЙМЙЧБЕФ Ч ДХЫЕ ЗЕТПЙОЙ ЦЕМБОЙЕ ЙОПК, УЧЕФМПК Й ЧПМОХАЭЕК ЦЙЪОЙ. "ч УБДХ ВЩМП ФЙИП, РТПИМБДОП, Й ФЕНОЩЕ, РПЛПТОЩЕ ФЕОЙ МЕЦБМЙ ОБ ЪЕНМЕ. уМЩЫОП ВЩМП, ЛБЛ ЗДЕ-ФП ДБМЕЛП, ПЮЕОШ ДБМЕЛП, ДПМЦОП ВЩФШ ЪБ ЗПТПДПН, ЛТЙЮБМЙ МСЗХЫЛЙ. юХЧУФЧПЧБМУС НБК, НЙМЩК НБК! дЩЫБМПУШ ЗМХВПЛП Й ИПФЕМПУШ ДХНБФШ, ЮФП ОЕ ЪДЕУШ, Б ЗДЕ-ФП РПД ОЕВПН, ОБД ДЕТЕЧШСНЙ, ДБМЕЛП ЪБ ЗПТПДПН, Ч РПМСИ Й МЕУБИ ТБЪЧЕТОХМБУШ ФЕРЕТШ УЧПС ЧЕУЕООСС ЦЙЪОШ, ФБЙОУФЧЕООБС, РТЕЛТБУОБС, ВПЗБФБС Й УЧСФБС, ОЕДПУФХРОБС РПОЙНБОЙА УМБВПЗП, ЗТЕЫОПЗП ЮЕМПЧЕЛБ".

оБ ЬФПН ЖПОЕ ЧЕЮОПК, ОЙЛПЗДБ ОЕ РТЕЛТБЭБАЭЕКУС ЦЙЪОЙ УНЕТФШ уБЫЙ ЧЩЗМСДЙФ ОЕМЕРПК УМХЮБКОПУФША, ЛПФПТБС ОЙЮЕЗП ОЕ НПЦЕФ ЙЪНЕОЙФШ, РПНЕЫБФШ ФПНХ, ЮФП ДПМЦОП РТПЙЪПКФЙ.

лБТФЙОЩ ТБУГЧЕФБАЭЕК ЧЕУЕООЕК РТЙТПДЩ ОЕ ФПМШЛП РТЙДБАФ ФТБЗЙЮЕУЛПНХ ЖЙОБМХ ТБУУЛБЪБ "бТИЙЕТЕК" УЧЕФМПЕ, ФПТЦЕУФЧЕООП-ЦЙЪОЕТБДПУФОПЕ ЪЧХЮБОЙЕ, ОП Й УПДЕТЦБФ ЗМХВПЛЙК ЖЙМПУПЖУЛЙК УНЩУМ: ЦЙЪОШ ОЕ ЛПОЮБЕФУС УП УНЕТФША ПДОПЗП ЮЕМПЧЕЛБ. оБ ДТХЗПК ДЕОШ РПУМЕ УНЕТФЙ БТИЙЕТЕС ВЩМБ рБУИБ: "зХМЛЙК ТБДПУФОЩК ЪЧПО У ХФТБ ДП ЧЕЮЕТБ УФПСМ ОБД ЗПТПДПН, ОЕ ХНПМЛБС, ЧПМОХС ЧЕУЕООЙК ЧПЪДХИ; РФЙГЩ РЕМЙ, УПМОГЕ СТЛП УЧЕФЙМП... оБ ЗМБЧОПК ХМЙГЕ РПУМЕ РПМХДОС ОБЮБМПУШ ЛБФБОЙЕ ОБ ТЩУБЛБИ, ПДОЙН УМПЧПН, ВЩМП ЧЕУЕМП, ЧУЕ ВМБЗПРПМХЮОП, ФПЮОП ФБЛ ЦЕ, ЛБЛ ВЩМП Ч РТПЫМПН ЗПДХ, ЛБЛ ВХДЕФ, РП ЧУЕК ЧЕТПСФОПУФЙ, Ч ВХДХЭЕН".

фТХДОП РПЧЕТЙФШ, ЮФП УФТПЛЙ ЬФЙ ВЩМЙ ОБРЙУБОЩ ХНЙТБАЭЙН РЙУБФЕМЕН, ЛПФПТЩК, ВХДХЮЙ ЧТБЮПН, ЪОБМ, ЮФП ДОЙ ЕЗП УПЮФЕОЩ, Й ЛПФПТЩК УХНЕМ РТЕПДПМЕФШ ФТБЗЙЪН РТЕДУФПСЭЕК УНЕТФЙ, ФТБЗЙЪН МЙЮОПЗП ХИПДБ ЙЪ ЦЙЪОЙ.

уЛЧПЪШ ЧУА ТХУУЛХА МЙФЕТБФХТХ, ОБЮЙОБС У рХЫЛЙОБ Й зПЗПМС Й ЛПОЮБС вХОЙОЩН, РТПИПДЙФ ПВТБЪ ГЧЕФХЭЕЗП ЧЕУЕООЕЗП УБДБ, ЛПФПТЩК Ч РПУМЕДОЕК РШЕУЕ юЕИПЧБ РТЙПВТЕФБЕФ УЙНЧПМЙЮЕУЛЙЕ ЪЧХЮБОЙЕ. пФОПЫЕОЙЕ Л ЧЙЫОЕЧПНХ УБДХ Й ЕЗП УХДШВЕ ПРТЕДЕМСЕФ ОТБЧУФЧЕООЩК ПВМЙЛ ЗЕТПЕЧ РШЕУЩ Й ТБЪДЕМСЕФ ЙИ ОБ ДЧЕ ЛБФЕЗПТЙЙ. у ПДОПК УФПТПОЩ - ыБТМПФФБ, уЙНЕПОПЧ-рЙЭЙЛ, сЫБ, ДМС ЛПФПТЩИ ВЕЪТБЪМЙЮОП, ЮФП УФБОЕФ У ЧЙЫОЕЧЩН УБДПН. у ДТХЗПК - тБОЕЧУЛБС, зБЕЧ, бОС, жЙТУ, ДМС ЛПФПТЩИ ЧЙЫОЕЧЩК УБД - ЬФП ОЕЮФП ВПМШЫЕЕ, ЮЕН ПВЯЕЛФ; ЛХРМЙ.

дМС уЙНЕПОПЧБ-рЙЭЙЛБ, ыБТМПФФЩ, сЫЙ РТПЫМПЗП ОЕ УХЭЕУФЧХЕФ, Й РПФПНХ ПОЙ ОЕ НПЗХФ РПОСФШ, ЮФП РТПДБФШ ЧЙЫОЕЧЩК УБД ЙМЙ ТБЪВЙФШ ЕЗП ОБ ХЮБУФЛЙ ДМС УДБЮЙ ДБЮОЙЛБН - ЪОБЮЙФ УПЧЕТЫЙФШ ОТБЧУФЧЕООПЕ РТЕУФХРМЕОЙЕ, ПУЛЧЕТОЙФШ РБНСФШ П РТПЫМПН, ВЕЪ ЛПФПТПК ОЕ НПЦЕФ ВЩФШ ЮЕМПЧЕЛБ. й ТБУФЕТСООПУФШ мПРБИЙОБ РПУМЕ РПЛХРЛЙ ЧЙЫОЕЧПЗП УБДБ ДБМЕЛП ОЕ УМХЮБКОБ. пОБ НОПЗПЪОБЮЙФЕМШОБ, ЛБЛ, ЧРТПЮЕН, МАВБС, УБНБС НЕМЛБС ДЕФБМШ Х юЕИПЧБ. уПИТБОЙЧ Ч УЕВЕ ДХЫЕЧОХА ЮЙУФПФХ, УРПУПВОПУФШ "РПНОЙФШ УЕВС", ПО УПИТБОЙМ Й УЧСЪШ У РТПЫМЩН Й РПФПНХ У ФБЛПК ВПМША ПЭХЭБЕФ ФСЦЕУФШ УПЧЕТЫЕООПЗП ОТБЧУФЧЕООПЗП РТЕУФХРМЕОЙС.

рТЙТПДБ РПНПЗБМБ ТХУУЛЙН РЙУБФЕМСН РПУФЙЗБФШ ФБКОЩ НЙТПЪДБОЙС, ЕДЙОУФЧП Й ЧЪБЙНПУЧСЪБООПУФШ ЧУЕЗП ЦЙЧПЗП ОБ ЪЕНМЕ, ПФЛТЩЧБФШ УНЩУМ ЦЙЪОЕООПЗП РТЕДОБЪОБЮЕОЙС, Й ОЕ УМХЮБКОП РТПДПМЦБФЕМШ ЛМБУУЙЮЕУЛПК ФТБДЙГЙЙ н. рТЙЫЧЙО ХЦЕ Ч XX ЧЕЛЕ УЛБЦЕФ: "лПЗДБ РТПКДХФ ЖЕЧТБМШУЛЙЕ НЕФЕМЙ, ЧУЕ МЕУОЩЕ УХЭЕУФЧБ НОЕ УФБОПЧСФУС, ЛБЛ МАДЙ Ч УФТЕНЙФЕМШОПН ДЧЙЦЕОЙЙ Л ЙИ ВХДХЭЕНХ НБА. фПЗДБ Ч ЛБЦДПН НЕМШЮБКЫЕН УЕНЕЮЛЕ ФБЙФУС ВХДХЭЙК РТБЪДОЙЛ, Й ЧУЕ УЙМЩ РТЙТПДЩ ТБВПФБАФ ОБ ФП, ЮФПВЩ ЕНХ РТПГЧЕУФЙ" 33 . чЕУЕООЙК ТБУГЧЕФ РТЙТПДЩ Й УФТЕНМЕОЙЕ ЮЕМПЧЕЛБ Л ТБУЛТЩФЙА УЧПЙИ ДХИПЧОЩИ Й ЖЙЪЙЮЕУЛЙИ ЧПЪНПЦОПУФЕК ЕУФШ, РП НОЕОЙА рТЙЫЧЙОБ, ФПФ УБНЩК "РТБЪДОЙЛ ЦЙЪОЙ", ЛПФПТЩК РТЕДУФБЧМСЕФ ГЕМШ Й УНЩУМ ЮЕМПЧЕЮЕУЛПЗП УХЭЕУФЧПЧБОЙС: "фБКОБ ЦЙЪОЙ ЧУС УЛТЩФБ Ч НБМЕОШЛПН УЕНЕОЙ: ВЩМП НБМЕОШЛПЕ УЕНС ЕМЙ, ЬФП УЕНС ТБУЛТЩМП ФЕРЕТШ ЧУЕ ЪБМПЦЕООЩЕ Ч ОЕЗП ЧПЪНПЦОПУФЙ, Й РП УТЕЪХ ПЗТПНОПЗП УФЧПМБ С УЮЙФБА ЗПДПЧЩЕ ЛТХЗЙ. ч ЬФПН Й ЮЕМПЧЕЮЕУЛБС УМПЦОБС ЦЙЪОШ ОЙЮЕН ОЕ ПФМЙЮБЕФУС ПФ ДЕТЕЧБ: ЙЪ ОБУ ФПФ ЧЩУЫЙК ЮЕМПЧЕЛ, ЛФП МХЮЫЕ ЧУЕИ ДТХЗЙИ ТБУЛТЩМ ЧУЕ ЪБМПЦЕООЩЕ Ч УЕВЕ УБНПН ЧПЪНПЦОПУФЙ""".

юЕМПЧЕЛ, РП УМПЧБН рТЙЫЧЙОБ,- ЬФП ЮБУФШ РТЙТПДЩ, ЕЗП ОЕМШЪС ТБЪМХЮЙФШ У ОЕК, ЙВП ПО, ОЕУНПФТС ОЙ ОБ ЮФП, ЧЩОХЦДЕО РПДЮЙОСФШУС ЕЕ ЪБЛПОБН: "оП ЛБЛ ОЙ ВШАФУС МАДЙ ОБД УПВПК, ЮФПВЩ ЪБНПТЙФШ ЪБЛМАЮЕООХА Ч УЕВЕ ЦЙЪОШ, РТЙИПДЙФ ЧЕУОБ, РПЮЛЙ МПРБАФУС, ЪЕМЕОПЕ УПДЕТЦЙНПЕ ЧЩИПДЙФ ОБ УЧЕФ, Й НЩ ЦЕ, ЪБУЛПТХЪМЩЕ УПВУФЧЕООЙЛЙ ЪБЛМАЮЕООПК РТЙТПДЩ, ОБЪЩЧБЕНПК ФЕМПН, РТЙИПДЙН Ч ЧПУФПТЗ, Й ЬФП ЧЕМЙЛПЕ, ЮХЧУФЧП УЧПВПДОПК ЦЙЪОЙ ОБЪЩЧБЕН МАВПЧША". ьФЙ УМПЧБ ОБРПНЙОБАФ ОБЮБМП "чПУЛТЕУЕОЙС" м. фПМУФПЗП: "лБЛ ОЙ УФБТБМЙУШ МАДЙ..."

уМЙСООПУФШ ЮЕМПЧЕЛБ У РТЙТПДПК ОЙЛПЗДБ ОЕ ТБУУНБФТЙЧБМБУШ ТХУУЛЙНЙ РЙУБФЕМСНЙ ЛБЛ РБОФЕЙУФЙЮЕУЛПЕ ТБУФЧПТЕОЙЕ МЙЮОПУФЙ, ЛБЛ РПФЕТС УБНПЗП УЕВС. й РТЙЮЙОХ ФПК ТБДПУФЙ, ЛПФПТБС ПИЧБФЩЧБЕФ ЮЕМПЧЕЛБ, УПРТЙЛПУОХЧЫЕЗПУС У РТЙТПДПК, рТЙЫЧЙО ЧЙДЕМ Ч ФПН, ЮФП ЮЕМПЧЕЛ ОБЮЙОБЕФ ПЭХЭБФШ "УЧПЕ ОБУФПСЭЕЕ МЙГП". "юЕМПЧЕЛ, МАВХАЭЙКУС РТЙТПДПК, ОЕ ОБТГЙУУ, Б ЗБДЛЙК ХФЕОПЛ, ЧРЕТЧЩЕ ВМБЗПДБТС РТЙТПДЕ РПОЙНБАЭЙК Ч УЕВЕ МЕВЕДС" 35 . чУМЕД ЪБ фПМУФЩН Й юЕИПЧЩН рТЙЫЧЙО РПДЮЕТЛЙЧБМ ЧБЦОХА ТПМШ РТЙТПДЩ Ч ЬФЙЮЕУЛПН УФБОПЧМЕОЙЙ ЮЕМПЧЕЛБ, Ч ПВТЕФЕОЙЙ ЙН УЧПЕК ЙУЛПООПК, РЕТЧПЪДБООПК УХЭОПУФЙ.

вЕЪОТБЧУФЧЕООПЕ ПФОПЫЕОЙЕ Л РТЙТПДЕ ЧЕДЕФ Л ТБЪТХЫЕОЙА УБНПЗП ЮЕМПЧЕЛБ. "уБНЩК ПРБУОЩК ВТБЛПОШЕТ Ч ДХЫЕ ЛБЦДПЗП ЙЪ ОБУ" (ч. р. бУФБЖШЕЧ). чОХФТЕООСС ЛТБУПФБ ЮЕМПЧЕЛБ ДПМЦОБ ЧЛМАЮБФШ Ч УЕВС Й ЮХЧУФЧП МАВЧЙ Л ТПДОПК РТЙТПДЕ.

рТЙТПДБ Ч "гБТШ-ТЩВЕ" ПВПТБЮЙЧБЕФУС Л МАДСН У ЗТПЪОПК УЙМПК, УФБОПЧЙФУС ПФЮХЦДЕООПК Й ЧТБЦДЕВОПК. оП, ЮФП ИБТБЛФЕТОП, СЧМСЕФУС ПОБ ФБЛПК ЮБЭЕ ЧУЕЗП МАДСН ВЕЪОТБЧУФЧЕООЩН. й ОБПВПТПФ, УБНПК УЧЕФМПК УФПТПОПК ТБУЛТЩЧБЕФУС ФПНХ, ЛФП РТЙИПДЙФ Л ОЕК У ТБУРБИОХФПК ДХЫПК. ч ЗМБЧЕ "лБРМС", ЧПУИЙЭЕООЩК ЛТБУПФПК ФБКЗЙ, ЪБМЙФПК ВМЕУФЛБНЙ ТПУЩ, УЙСОЙЕН ФПТЦЕУФЧХАЭЕК ЦЙЪОЙ, РПЧЕУФЧПЧБФЕМШ ДХНБЕФ: "лБЛ ИПТПЫП, ЮФП НЕОС ОЕ ХВЙМЙ ОБ ЧПКОЕ Й С ДПЦЙМ ДП ЬФПЗП ХФТБ..."

ч ГЕОФТБМШОПК ЗМБЧЕ РПЧЕУФЧПЧБОЙС, "гБТШ-ТЩВБ", ВТБЛПОШЕТ йЗОБФШЙЮ ЙЪМПЧЙМ ПЗТПНОПЗП ПУЕФТБ, ОП ОЕ УНПЗ У ОЙН УРТБЧЙФШУС, ТЩВБ ХФБЭЙМБ ЕЗП Ч ЧПДХ, Й ДПМЗП, ВЕУЛПОЕЮОП ДПМЗП ВЩМЙ ТЕЛЙ ГБТШ Й ЧУЕК РТЙТПДЩ ГБТШ - ОБ ПДОПК МПЧХЫЛЕ. оП - ХДЙЧЙФЕМШОПЕ ДЕМП! - Ч НПНЕОФ ЧПЪНЕЪДЙС, ЛПЗДБ УФТБИ УНЕТФЙ Й ХЗТЩЪЕОЙС УПЧЕУФЙ ФЕТЪБАФ ВТБЛПОШЕТБ, Й РТПЙУИПДЙФ ЧДТХЗ УМЙСОЙЕ ЧЕЮОП НЕОСАЭЙИУС ТПМСНЙ НХЮЙФЕМС Й НХЮЕОЙЛБ - ЮЕМПЧЕЛБ Й РТЙТПДЩ. оП ОЕ ЧПЪЧЩЫЕООП-МЕЗЛПЕ, ЛПЗДБ, ЛБЛ Ч ЗМБЧЕ "лБРМС", ДХЫБ РТЙТПДЩ РТЙУХФУФЧХЕФ Ч ЮЕМПЧЕЛЕ. пФСЗПЭЕОБ УЧЕТЫЕООЩН ЪМПН ДХЫБ ВТБЛПОШЕТБ, Й НОПЗПЕ РТЙИПДЙФУС ЕНХ РТЕПДПМЕЧБФШ, ФЕТРЙФ ПО ЧЕМЙЛЙЕ НХЛЙ.

оЕФ, ОЕ РТЕЛТБУОПК СЧМСЕФУС РЕТЕД йЗОБФШЙЮЕН РТЙТПДБ, Б ХТПДМЙЧПК, УФТБЫОПК. оЕ Ч ВЕЪНСФЕЦОЩИ РЕКЪБЦБИ ЧПРМПЭБЕФУС ПОБ, ОЕ Ч РТЙЧЩЮОПН О ДБЦЕ ЧПУИЙЭБАЭЕН УЧПЕК УЙМПК ИЙЭОПН ФЙЗТЕ, НЕДЧЕДЕ, Б Ч ПВТБЪЕ ХЦБУОПК ГБТШ-ТЩВЩ, ЗМСДС ОБ ЛПФПТХА Й РТЕДУФБЧЙФШ-ФП ФТХДОП, ЮФП Ч ФБЛПН УХЭЕУФЧЕ НПЦЕФ ВЩФШ ОЕЮФП ВМЙЪЛПЕ ЮЕМПЧЕЛХ. "мПВ, ЛБЛ ВЩ ПФМЙФЩК ЙЪ ВЕФПОБ, РП ЛПФПТПНХ, ТПЧОП ЗЧПЪДЕН, РТПГБТБРБОЩ РПМПУЩ, ЛБТФЕЮЙОЩ ЗМБЪ, ЛБФБАЭЙИУС ВЕЪ ЪЧХЛБ РПД РБОГЙТЕН МВБ..." (лБЛ ЪМПЧЕЭ ЬФПФ ОБВПТ НЕФБЖПТ Й УТБЧОЕОЙК - РТЙНЕФ ЧПКОЩ Й офт - "ЛБЛ...ЙЪ ВЕФПОБ", "ТПЧОП ЗЧПЪДЕН", "ЛБТФЕЮЙОЩ".)

бЧФПТПН ОЕ УМХЮБКОП ЧЩВТБОБ Ч ТБУУНБФТЙЧБЕНПН ЬРЙЪПДЕ ОЕ ЪЧЕТШ, Б ЙНЕООП ТЩВБ - УХЭЕУФЧП, ОБЙВПМЕЕ ЮХЦДПЕ ЮЕМПЧЕЛХ, ЛБЛ ВХДФП ОЕПДХЫЕЧМЕООПЕ. оБУФПСЭЙК РЕТЕЧПТПФ РТПЙУИПДЙФ Ч йЗОБФШЙЮЕ, ЛПЗДБ ПО ПЭХЭБЕФ, ЮФП ТЩВБ-ФП ЦЙЧБС, ЮФП ПОБ, ЛБЛ Й ПО УБН, РПМОПРТБЧОПЕ ЦЙЧПЕ УХЭЕУФЧП.

ч ЬФПК УЙНЧПМЙЮЕУЛПК ЛБТФЙОЕ бУФБЖШЕЧ ОЕПВЩЛОПЧЕООП ФПЮОП ХМПЧЙМ РХМШУ УПЧТЕНЕООПК ЦЙЪОЙ. йНЕООП УЕКЮБУ, ЛПЗДБ НЙТ УФПЙФ ОБ ЛТБА ЗЙВЕМЙ, ПУПВЕООП ЧБЦОП ЧПУУФБОПЧЙФШ ЗБТНПОЙА ОБ ъЕНМЕ, ЧПЪТПДЙФШ Ч ЮЕМПЧЕЛЕ ЕЗП ЕУФЕУФЧП, ЧЕТОХФШ УЩОБ НБФЕТЙ-РТЙТПДЕ. мПЪХОЗ РЙУБФЕМС: ЧУЕ МХЮЫЕЕ Ч РТЙТПДЕ - ЮЕМПЧЕЛХ, ЧУЈ МХЮЫЕЕ Ч ЮЕМПЧЕЛЕ - РТЙТПДЕ. пО РТЙЪЩЧБЕФ ОБУ Л ДЕКУФЧЙСН Ч РТЕДЕМБИ ТБЪХНОПЗП: ОЕ РПЛПТСФШ РТЙТПДХ, Б РПНПЗБФШ ЕК РТЙУРПУБВМЙЧБФШУС Л ОПЧЩН ХУМПЧЙСН Ч УППФЧЕФУФЧЙЙ У ЪБЛПОБНЙ ЕЕ ТБЪЧЙФЙС. вПТШВБ У ОЕК, ХФЧЕТЦДБЕФ БЧФПТ, ПВПТБЮЙЧБЕФУС ВПТШВПК У УБНПК ЦЙЪОША.

оТБЧУФЧЕООЩК ЛТЙФЕТЙК УПЧТЕНЕООЩИ БЧФПТПЧ ЧП НОПЗПН УЧСЪБО У ЦЙЪОША РТЙТПДЩ Й ПРТЕДЕМСЕФУС ПФОПЫЕОЙЕН Л ОЕК.

чРЙУБО Ч РТЙТПДХ, УЮЙФБЕФ ОТБЧУФЧЕООЩНЙ ЕЕ ЪБЛПОЩ йЧБО бЖТЙЛБОПЧЙ дТЩОПЧ Ч РПЧЕУФЙ ч. вЕМПЧБ "рТЙЧЩЮОПЕ ДЕМП". уМЕДХЕФ ПВТБФЙФШ ЧОЙНБОЙЕ ОБ ЗМБЧХ "хФТП йЧБОБ бЖТЙЛБОПЧЙЮБ" Й Ч ЮБУФОПУФЙ ОБ ФБЛХА НЩУМШ БЧФПТБ: "йЧБО бЖТЙЛБОПЧЙЮ ДПМЗП ИПДЙМ РП УФХДЕОЩН ПФ ОБУФБ РПМСН. оПЗЙ УБНЙ ОЕУМЙ ЕЗП, Й ПО РЕТЕУФБМ ПЭХЭБФШ УБН УЕВС, УМЙМУС УП УОЕЗПН Й УПМОГЕН, У ЗПМХВЩН, ВЕЪОБДЕЦОП ДБМЕЛЙН ОЕВПН, УП ЧУЕНЙ ЪБРБИБНЙ Й ЪЧХЛБНЙ РТЕДЧЕЮОПК ЧЕУОЩ".

ч ТПНБОЕ ж. бВТБНПЧБ "дПН" ЕУФШ ФБЛЙЕ УМПЧБ: "дБ, ДХНБМ рЈФТ, РТПКДХФ ЗПДБ, РТПКДХФ ЧЕЛБ. "вХДЕФ ЧУЕ ФБ ЦЕ ВЕМБС ОПЮШ, ВХДЕФ ЧУЕ ФБ ЦЕ нБТШАЫБ, ОБЧЕТОСЛБ ТБЪДЕМБООБС, ТБУЮЙЭЕООБС, ВЕЪ ОЩОЕЫОЕЗП РПЪПТБ Й ЪБРХУФЕОЙС, Б ЮФП ПУФБОЕФУС ПФ ОЙИ, ПФ МАДЕК? п ОЙИ ЛБЛХА ВХДХФ РЕФШ РЕУОА?"

оЕПФДЕМЙНПУФШ РБНСФЙ П РТПЫМПН Й РТЙТПДЩ, ФТЕЧПЗБ Й ОБДЕЦДБ ЦЙЧХФ Ч ЬФЙИ УМПЧБИ. й ОЕ ВЕЪ ПУОПЧБОЙК УПНОЕЧБЕФУС БЧФПТ Й ЕЗП ЗЕТПК Ч ДПВТПН УМПЧЕ РПФПНЛПЧ П ОБУ, УЕЗПДОСЫОЙИ. ч ФЕУОПН ЕДЙОУФЧЕ У РТЙТПДПК ЦЙЧХФ УФБТХИЙ Ч РПЧЕУФСИ ч. тБУРХФЙОБ. оП РТЙ ЧУЕК УЧПЕК ЧОЈЫОЕК РПДЮЙОЕООПУФЙ - ЕУФЕУФЧЕООПНХ РТЙТПДОПНХ ИПДХ ВЩФЙС ЙИ ДХИПЧОБС ЦЙЪОШ ОЕ ХРПДПВМСЕФУС ФБЛПНХ ЦЕ ЪБЛПОХ "ЛБЛ УПМОГЕ, ФТБЧБ, ЪЧЕТШ, ДЕТЕЧП" (м. фПМУФПК). ъБВПФБ П "ДПНЕ", ДЕФСИ, "ТПДПЧЕ" УПУФБЧМСЕФ УХЭЕУФЧЕООХА ЮБУФШ ЙИ НЙТПРПОЙНБОЙС. нБФЈТБ ДМС дБТШЙ - ОЕ ФПМШЛП ПУФТПЧ, ДЕТЕЧОС, ЪЕНМС, ОП Й МАДЙ. дБТШС ХЛПТЕОЕОБ УТЕДЙ ОЙИ ОЕ НЕОЕЕ, ЮЕН "ГБТУЛЙК МЙУФЧЕОШ", НПЗХЮЕЕ ДЕТЕЧП, УЙНЧПМЙЪЙТХАЭЕЕ "ЧЕЮОХА" РТЙТПДХ, ЛПФПТБС УМХЦЙФ ЙДЕБМШОЩН РТЙНЕТПН ЦЙЪОЕУФПКЛПУФЙ РТЙ РПУФПСООПН УБНППВОПЧМЕОЙЙ. юЕМПЧЕЛ Х ч. тБУРХФЙОБ - ЪЧЕОП Ч ГЕРЙ ЮЕМПЧЕЮЕУЛЙИ РПЛПМЕОЙК, Б УБНБ ЬФБ ГЕРШ НОПЗПЮЙУМЕООЩНЙ УЧПЙНЙ ЪЧЕОШСНЙ УГЕРМЕОБ У РТЙТПДПК. юХЧУФЧП ЬФПК УЧСЪЙ, УПРТЙЮБУФОПУФШ ЧУЕНХ ЦЙЧПНХ Й ЧЕЮОПНХ Ч ЗЕТПСИ тБУРХФЙОБ РТПФЙЧПУФПЙФ ТБЪТХЫБАЭЕК УЙМЕ ВЕЪОТБЧУФЧЕООПЗП.

"дЙЧЕТУЙС РТПФЙЧ РТЙТПДЩ (Ч ФПН ЮЙУМЕ РТПФЙЧ РТЙТПДЩ Ч УБНПН ЮЕМПЧЕЛЕ) ПВПТБЮЙЧБЕФУС ДЙЧЕТУЙСНЙ РТПФЙЧ ЛХМШФХТЩ, РТПФЙЧ ЕЕ "ПУЕДМПУФЙ"..." 2

йНЕООП Ч ЬФПН ВПМШ ч. бУФБЖШЕЧБ Ч ЛОЙЗЕ "гБТШ-ТЩВБ". мАДЕК, ЧБТЧБТУЛЙ ЙУФТЕВМСАЭЙИ РТЙТПДХ, РТПСЧМСАЭЙИ Ч ЬФПН ЙУФТЕВМЕОЙЙ, Ч ЛПТЩУФЙ УЧПЕ ДХИПЧОПЕ УЙТПФУФЧП, ч. бУФБЖШЕЧ ОБЪЩЧБЕФ ВТБЛПОШЕТБНЙ. ч "РПЧЕУФЧПЧБОЙСИ" ТЙУХЕФУС ГЕМБС ЗБМЕТЕС ФБЛЙИ ВТБЛПОШЕТПЧ: ЬФП Й лПНБОДПТ, Й йЗОБФШЙЮ, Й зТПИПФБМП, Й зПЗБ зЕТГЕЧ, Й НОПЗЙЕ ДТХЗЙЕ. йН РТПФЙЧПУФПЙФ БЧФПТ. йНЕООП ПО ЧЩУФХРБЕФ ЗЕТПЕН, ЗХНБООПЕ ЮХЧУФЧП ЛПФПТПЗП ФТЕЧПЦЙФУС УВЕТЕЦЕОЙЕН ЪЕНМЙ ТХУУЛПК. тБЪМЙФБС ЧП ЧУЕК ЛОЙЗЕ БЧФПТУЛБС ЖЙМПУПЖУЛБС НЩУМШ П ЗБТНПОЙЙ ЮЕМПЧЕЛБ Й РТЙТПДЩ ПФЛТЩФП ЪБСЧМЕОБ Ч ЗМБЧЕ "лБРМС".

ъЕНМС Й РТЙТПДБ ЙУФПТЙЮЕУЛЙ УЧСЪБОЩ У ЦЙЪОША ТХУУЛПЗП ОБТПДБ. вЕЪДХНОПЕ, РПФТЕВЙФЕМШУЛПЕ ПФОПЫЕОЙЕ Л ОЙН ПВПТБЮЙЧБЕФУС ВЕЪДХИПЧОПУФША, БНПТБМШОПУФША, "РПДЕОЭЙОПК" (й. чБУЙМШЕЧ). пОП ЮТЕЧБФП ФТБЗЙЮЕУЛЙН ЛПОЖМЙЛФПН ЮЕМПЧЕЛБ Й ЮЕМПЧЕЮЕУФЧБ У РЕТЧПТПДОЩН ЙУФПЛПН ЦЙЪОЙ.

рТЙТПДБ,- РЙУБМ н рТЙЫЧЙО,- ДМС НЕОС ПЗПОШ, ЧПДБ, ЧЕФЕТ, ЛБНОЙ, ТБУФЕОЙС, ЦЙЧПФОЩЕ - ЧУЕ ЬФП ЮБУФЙ ТБЪВЙФПЗП ЕДЙОПЗП УХЭЕУФЧБ. б ЮЕМПЧЕЛ Й РТЙТПДБ - ЬФП ТБЪХН ЧЕМЙЛПЗП УХЭЕУФЧБ, ОБЛПРМСАЭЙК УЙМХ, ЮФПВЩ УПВТБФШ ЧУА РТЙТПДХ Ч ЕДЙОУФЧП". й ЕЭЕ: "ч НПЕК ВПТШВЕ ЧЩОЕУМБ НЕОС ОБТПДОПУФШ НПС, СЪЩЛ НПК НБФЕТЙОУЛЙК, ЮХЧУФЧП ТПДЙОЩ. с ТБУФХ ЙЪ ЪЕНМЙ, ЛБЛ ФТБЧБ, ГЧЕФХ, ЛБЛ ФТБЧБ, НЕОС ЛПУСФ, НЕОС ЕДСФ МПЫБДЙ, Б С ПРСФШ У ЧЕУОПК ЪЕМЕОЕА Й Л РЕФТПЧХ ДОА ГЧЕФХ. оЙЮЕЗП У ЬФЙН ОЕ УДЕМБЕЫШ, Й НЕОС ХОЙЮФПЦБФ ФПМШЛП, ЕУМЙ ТХУУЛЙК ОБТПД ЛПОЮЙФУС, ОП ПО ОЕ ЛПОЮБЕФУС, Б НПЦЕФ ВЩФШ. фПМШЛП ОБЮЙОБЕФУС".

"вЕЪОТБЧУФЧЕООПЕ ПФОПЫЕОЙЕ Л РТЙТПДЕ ТБЪТХЫБЕФ УБНПЗП ЮЕМПЧЕЛБ, ОТБЧУФЧЕООПЕ - ПВПЗБЭБЕФ".