Как называется бесполое размножение амебы. Амеба протей: класс, среда обитания, фото

К подцарству Одноклеточные относятся животные, тело которых состоит всего из одной клетки, большей частью микроскопического размера, но со всеми присущими организму функциями. В физиологическом отношении эта клетка представляет целый самостоятельный организм.

Двумя основными компонентами тела одноклеточных являются цитоплазма и ядро (одно или несколько). Цитоплазма окружена наружной мембраной. Она имеет два слоя: наружный (более светлый и плотный) — эктоплазму — и внутренний — эндоплазму. В эндоплазме находятся клеточные органоиды: митохондрии, эндоплазматическая сеть, рибосомы, элементы аппарата Гольджи, различные опорные и сократительные волокна, сократительные и пищеварительные вакуоли и др.

Среда обитания и внешнее строение обыкновенной амёбы

Простейшее живёт в воде. Это может быть и вода озера, и капля росы, и влага почвы, и даже вода внутри нас. Поверхность тела их очень нежная и без воды моментально высыхает. Внешне амёба похожа на сероватый студенистый комочек (0,2-05 мм), не имеющий постоянной формы.

Движение

Амёба «перетекает» по дну. На теле постоянно образуются меняющие свою форму выросты — псевдоподии (ложноножки). В один из таких выступов постепенно переливается цитоплазма, ложная ножка в нескольких точках прикрепляется к субстрату и происходит передвижение.

Внутреннее строение

Внутреннее строение амебы

Питание

Передвигаясь, амёба наталкивается на одноклеточные водоросли, бактерии, мелкие одноклеточные, «обтекает» их и включает в цитоплазму, образуя пищеварительную вакуоль.

Питание амебы

Ферменты, расщепляющие белки, углеводы и липиды, поступают внутрь пищеварительной вакуоли, и происходит внутриклеточное пищеварение. Пища переваривается и всасывается в цитоплазму. Способ захвата пищи с помощью ложных ножек называется фагоцитозом.

Дыхание

Кислород расходуется на клеточное дыхание. Когда его становится меньше, чем во внешней среде, новые молекулы проходят внутрь клетки.

Дыхание амебы

Молекулы углекислого газа и вредных веществ, накопившихся в результате жизнедеятельности, наоборот, выходят наружу.

Выделение

Пищеварительная вакуоль подходит к клеточной мембране и открывается наружу, чтобы непереваренные остатки выбросить наружу в любом участке тела. Жидкость поступает в тело амёбы по образующимся тонким трубковидным каналам, путём пиноцитоза. Откачиванием лишней воды из организма занимаются сократительные вакуоли. Они постепенно наполняются, а раз в 5-10 минут резко сокращаются и выталкивают воду наружу. Вакуоли могут возникать в любой части клетки.

Размножение

Амёбы размножаются только бесполым путём.

Размножение амебы

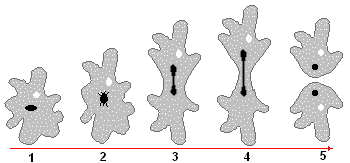

Выросшая амёба приступает к размножению. Оно происходит путём деления клетки. До деления клетки ядро удваивается, чтобы каждая дочерняя клетка получила свою копию наследственной информации (1). Размножение начинается с изменения ядра. Оно вытягивается (2), а затем постепенно удлиняется (3,4) и перетягивается посредине. Поперечной бороздкой делится на две половинки, которые расходятся в разные стороны — образуются два новых ядра. Тело амёбы разделяется на две части перетяжкой и образуется две новые амёбы. В каждую из них попадает по одному ядру (5). Во время деления происходит образование недостающих органоидов.

В течение суток деление может повторяться несколько раз.

Бесполое размножение — простой и быстрый способ увеличить число своих потомков. Этот способ размножения не отличается от деления клеток при росте тела многоклеточного организма. Разница в том, что дочерние клетки одноклеточного организма, расходятся, как самостоятельные.

Реакция на раздражение

Амёба обладает раздражимостью — способностью чувствовать и реагировать на сигналы из внешней среды. Наползая на предметы, она отличает съедобные от несъедобных и захватывает их ложноножками. Она уползает и прячется от яркого света (1),

механических раздражений и повышенной концентрации, вредных для нее веществ (2).

Такое поведение, состоящее в движении к раздражителю или от него, называется таксисом.

Половой процесс

Отсутствует.

Переживание неблагоприятных условий

Одноклеточное животное очень чувствительно к изменениям окружающей среды.

В неблагоприятных условиях (при высыхании водоёма, в холодное время года) амёбы втягивают псевдоподии. На поверхность тела из цитоплазмы выделяются значительное количество воды и вещества, которые образуют прочную двойную оболочку. Происходит переход в покоящееся состояние — цисту (1). В цисте жизненные процессы приостанавливаются.

Цисты, разносимые ветром, способствуют расселению амебы.

При наступлении благоприятных условиях амёба покидает оболочку цисты. Она выпускает псевдоподии и переходит в активное состояние (2-3).

Ещё одна форма защиты — способность к регенерации (восстановлению). Повреждённая клетка может достроить свою разрушенную часть, но только при условии сохранения ядра, так как там хранится вся информации о строении.

Жизненный цикл амёбы

Жизненный цикл амёбы прост. Клетка растёт, развивается (1) и делится бесполым путём (2). В плохих условиях любой организм может «временно умереть» — превратиться в цисту (3). При улучшении условий он «возвращается к жизни» и усиленно размножается.

Самый простейший организм – амеба протей, хотя существуют разные виды амеб. Свое название она получила в честь Протея – персонажа греческой мифологии, особенностью которого было менять свою внешность. Существо – прокариот, поскольку это не бактерия, как думает множество людей. Это бесцветный организм гетеротрофного типа, эукариот, который способен питаться микроорганизмами и одноклеточными водорослями. Несмотря на свою простоту и короткий жизненный цикл, этот тип животного играет важную роль в природе.

Описание

Согласно классификации, амебу обыкновенную относят к царству «Животные», подцарству «Простейшие», классу свободноживущих саркодовых. Строение существа примитивное, а передвигается оно благодаря временно появляющимся выпячиваниям цитоплазмы (называют еще корненожка). Тело протей состоит всего лишь из единственной клетки, являющейся независимым и полноценным организмом.

Амёба обыкновенная – эукариот, одноклеточное независимое животное. Характеристика его такова: тело полужидкое, размер достигает 0,2-0,7 мм в длину, и хорошо разглядеть существо можно только под микроскопом. По всей поверхности амебная клетка покрыта цитоплазмой, защищающей собой «внутренности». Сверху находится цитоплазматическая оболочка. У амебы строение цитоплазмы – двухслойное. Внешний слой – прозрачный и плотный, внутренний ‑ зернистый и текучий. В цитоплазме располагаются сократительная вакуоль амебы (за счет нее происходит выделение ненужных веществ наружу), ядро и пищеварительная вакуоль. При движении постоянно меняется форма цитоплазмы. Исследовав изображения, ученые определили, что у Протея более пятисот хромосом, настолько мелких, что за ними нет возможности наблюдать.

Дыхание осуществляется всем телом. Скелет отсутствует. Размножение амебы бесполое. Органом чувств (в том числе дыхания) амебная клетка также не располагает.

Тем не менее, одноклеточная амеба дышит, чувствительна к химическим веществам, раздражителям механического типа и избегает солнечных лучей.

Одно из особенностей животного – способность к регенерации. Это означает, что в случае повреждения клетка сможет самостоятельно восстановиться, достроив отсутствующие фрагменты. Единственное условие – полное сохранение ядра, поскольку оно является носителем всех информационных данных о строении. Без ядра амебный организм просто погибнет.

Передвижение амеб происходит при помощи ложноножек, так называемых непостоянных выростов цитоплазмы, которые еще именуют псевдоподиями. Мембрана клетки очень эластична и способна растягиваться в любом месте. Чтобы образовать ложноножку, сначала происходят выпячивания цитоплазмы наружу тела, так, чтобы они выглядели наподобие толстых щупалец. После – выполняются те же действия, только в обратном порядке – цитоплазма движется внутрь, ложноножка прячется и появляется в другой части тела. Именно такой способ передвижения не дает животному иметь постоянную форму тела. Несмотря на малый размер, передвигаются существа сравнительно быстро – около 10 мм/час.

Амеба двигается при помощи ложноножек, именно поэтому она не имеет постоянную форму тела

Как питаются и дышат одноклеточные?

Амебный жизненный цикл полностью зависит от того, как питается животное и какова окружающая среда. В рацион протея входят остатки гниения, одноклеточные водоросли, бактерии, а также микроорганизмы, имеющие подходящий размер. Питание амебы происходит путем захвата «добычи» ложноножками и затягивания внутрь тела. Вокруг пищи формируется вакуоль, в которую затем и поступает пищеварительный сок. Интересно то, что процесс захватывания и дальнейшее переваривание могут происходить в любом участке тела и даже в нескольких частях одновременно. Получаемые при переваривании питательные вещества попадают в цитоплазму и расходуются на построение тела амебы. В процессе рассасывания водорослей и бактерий простейшие незамедлительно выводят наружу остатки жизнедеятельности, причем это может также происходить любым участком цитоплазмы.

Как и все простейшие класса одноклеточных, у протей отсутствуют специальные органеллы. Дыхание у амебы происходит за счет поглощения растворенного в воде (или жидкости) кислорода поверхностным аппаратом. Клеточная мембрана животного проницаема, и через нее свободно проходят углекислый газ и кислород.

Как размножаются?

Для вывода потомства используется бесполое размножение с разделением тела на две одинаковые части. Подробнее, сколько стадий проходит клетка при делении.

Процесс происходит только в теплую пору и включает в себя несколько стадий:

- Первым делом делению подвергается ядро. Оно выпячивается, растягивается, в нем появляются перетяжки, с помощью которых затем и происходит деление на две совершенно идентичные части. При этом наблюдается расхождение дочерних хромосом к противоположным полюсам материнской клетки.

- Далее происходит разделение цитоплазмы между двумя ядрами. Ее зоны располагаются и сосредотачиваются вокруг ядер, тем самым формируя две новые клетки.

- Поскольку в теле амебы сократительная вакуоль имеется только в единичном экземпляре, она достается лишь одной новой клетке. В другой она формируется заново. Подробнее описание процесса деления и расхождения хромосом демонстрирует рисунок.

Деление клетки таким способом называется митозом, поэтому полученные два организма являются копией «мамы». Половой процесс отсутствует, поэтому обмен хромосом также не происходит.

Размножаются обыкновенные амебы очень быстро. Если судить по времени, существо каждые 3 часа делится на 2 клетки, поэтому живет амебный организм мало.

Особенности существования и развития

Жизненный цикл прост. Единственная клетка, являющаяся по совместительству и телом животного, в процессе развития растет, а по достижению взрослого состояния «размножается», делясь на два тела бесполым путем с расхождением материнских хромосом «детям». Попадая в негативные для жизни условия (холодное время года, высыхание водоема), такая клетка способна «умереть» на время. При этом тело претерпевает изменения: псевдоподии втягиваются, из цитоплазмы выделяется вода и покрывает весь амебный организм, образуя двойную оболочку с последующим формированием цисты. Протея «замирает». Когда окружающая среда станет пригодной для жизни, существо «возрождается», циста амебы вскрывается, выпускаются ложноножки (чтобы передвигаться), и существо размножается. Подробно узнать, что такое амеба, можно на видео.

Животное имеет огромное значение в природе. Оно – источник еды многоклеточных организмов (амёбами питаются черви, ракообразные, мальки рыб, различные моллюски). Обитающая в водоемах протея в процессе жизни очищает водоемы, поедая различного типа микроорганизм, бактерии и гниющие части водорослей, простейшие раковинные амебы участвуют в формировании меловых отложений и известняков.

Это студенистое одноклеточное существо, настолько маленькое, что рассмотреть его можно только под микроскопом. Основные виды амеб живут в пресноводных реках и прудах. Но есть виды, которые обитают на дне соленых водоемов, во влажной земле и пище. Амеба постоянно меняет свою форму. Она передвигается, толкая вперед сначала одну свою половину, потом другую. Как многие желеподобные организмы, амеба двигается так, что образует форму, которая называется «ложной ножкой», или псевдоподией. Когда псевдоподия достигает пищи, она обволакивает ее и принимает основным телом. Таким образом амеба питается. У нее нет рта. Амеба принадлежит к классу простейших, которые являются самым низким разрядом живых существ. У нее нет ни легких, ни жабр. Но она всасывает кислород из воды, выделяет углекислый газ, переваривает пищу, как делают это более сложные животные. Вероятно, у амебы есть и чувства. Когда к ней прикасаются или когда она возбуждена, она немедленно сворачивается в крохотный шарик. Амеба избегает яркого света, слишком горячей или холодной воды. У взрослой амебы ядро, крохотная точка в центре протоплазмы, делится на две части. После этого и сама амеба раздваивается, образуя новые самостоятельные организмы. Когда они достигают полных размеров, они снова начинают делиться. По своему строению простейшие чрезвычайно разнообразны. Наиболее мелкие имеют в поперечнике 2-4 мкм (микрометр равен 0,001 мм). Наиболее обычные их размеры в пределах 50-150 мкм, некоторые достигают 1,5 мм и видны простым глазом.

Самое простое строение у амебы. Тело амебы представляет собой комочек полужидкой цитоплазмы с ядром посередине. Вся цитоплазма подразделена на два слоя: наружный, вязкий - эктоплазму и внутренний, гораздо более жидкий - эндоплазму. Эти два слоя не резко разграничены и могут превращаться друг в друга. У амебы нет твердой оболочки, и она способна изменять форму тела. Когда амеба ползет по листу водного растения, у нее в том направлении, куда она двигается, образуются выпячивания цитоплазмы. Постепенно в них перетекает остальная цитоплазма амебы. Такие выпячивания названы ложноножками или псевдоподиями. С помощью псевдоподий амеба не только передвигается, но и захватывает пищу. Псевдоподиями она охватывает бактерию или микроскопическую водоросль, вскоре добыча оказывается внутри тела амебы, и вокруг нее образуется пузырек - пищеварительная вакуоля. Непереваренные остатки пищи через некоторое время выбрасываются наружу.

Рис.1. Амёба протей

1 - ядро; 2 - пищеварительные вакуоли; 3 - сократительная вакуоля; 4 - ложноножки; 5 - непереваренные остатки пищи, выбрасываемые наружу

В цитоплазме амебы обычно бывает виден светлый пузырек, который то появляется, то исчезает. Это сократительная вакуоля. В ней собирается избыток воды, накапливающийся в теле, а также жидкие продукты жизнедеятельности амебы. Дышит амеба, как и все другие простейшие, всей поверхностью тела.

Рис.2. Эвглена зеленая

1 - жгутик; 2 - глазное пятнышко; 3 - сократительная вакуоля; 4 - хроматофоры; 3 - ядро

Самое сложное строение из простейших у инфузорий. В отличие от амебы тело их покрыто тончайшей оболочкой и имеет более или менее постоянную форму. Поддерживают и определяют форму тела также опорные волоконца, проходящие в разных направлениях. Однако тело инфузорий может быстро сокращаться, менять свою форму, а затем возвращаться к исходной. Сокращение осуществляется при помощи особых волоконец, аналогичных во многом мышцам многоклеточных животных. Инфузории могут очень быстро передвигаться. Так, туфелька за секунду преодолевает расстояние, превышающее длину ее тела в 10-15 раз. При этом множество ресничек, которые покрывают все тело инфузории, совершают быстрые гребные движения, до 30 в секунду (при комнатной температуре). В эктоплазме у туфельки располагается множество палочек-трихоцистов. При раздражении они выбрасываются наружу, превращаясь в длинные нити, и поражают противника, нападающего на инфузорию. Вместо выброшенных в эктоплазме образуются новые трихоцисты. На одной стороне приблизительно посередине тела у туфельки имеется глубокая ротовая впадина, ведущая в небольшую трубковидную глотку.

Рис.3. Инфузория туфелька

1 - реснички; 2 - пищеварительные вакуоли; 3 - большое ядро (макронуклеус); (микронуклеус); 5 - ротовое отверстие и глотка; 6 - непереваренные остатки пищи, выбрасываемые наружу; 7 - трихоцисты; 8 - сократительная вакуоля

По глотке пища попадает в эндоплазму, где переваривается в образовавшейся пищеварительной вакуоле. У инфузорий в отличие от амеб непереваренные остатки пищи выбрасываются в определенном месте тела. Сократительная вакуоля у них более сложно устроена и состоит из центрального резервуара и проводящих каналов. У инфузории имеются ядра двух типов: большое - макронуклеус и малое - микронуклеус. У некоторых инфузорий может быть несколько макро- и микронуклеусов. Макронуклеус отличается от микронуклеуса значительно большим числом хромосом. А следовательно, в нем содержится очень много дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), входящей в состав хромосом.

Рис. 4.

Планктонные инфузории

1 - Liliomorplia viridis; 2 - Marituja pelagica; з -

Tintinnopsis beroidea; 4 - Mucophrya pelagica (Suctoria).

1, 2, 4 - планктонные инфузории озера Байкал; 3 - морской вид

По своему строению простейшие чрезвычайно разнообразны. Наиболее мелкие имеют в поперечнике 2-4 мкм (микрометр равен 0,001 мм). Наиболее обычные их размеры в пределах 50-150 мкм, некоторые достигают 1,5 мм и видны простым глазом.

Самое простое строение у амебы. Тело амебы представляет собой комочек полужидкой цитоплазмы с ядром посередине. Вся цитоплазма подразделена на два слоя: наружный, вязкий - эктоплазму и внутренний, гораздо более жидкий - эндоплазму. Эти два слоя не резко разграничены и могут превращаться друг в друга. У амебы нет твердой оболочки, и она способна изменять форму тела. Когда амеба ползет по листу водного растения, у нее в том направлении, куда она двигается, образуются выпячивания цитоплазмы. Постепенно в них перетекает остальная цитоплазма амебы. Такие выпячивания названы ложноножками или псевдоподиями. С помощью псевдоподий амеба не только передвигается, но и захватывает пищу. Псевдоподиями она охватывает бактерию или микроскопическую водоросль, вскоре добыча оказывается внутри тела амебы, и вокруг нее образуется пузырек - пищеварительная вакуоля. Непереваренные остатки пищи через некоторое время выбрасываются наружу.

Амеба протей: 1 - ядро; 2 - пищеварительные вакуоли; 3 - сократительная вакуоля; 4 - ложноножки; 5 - непереваренные остатки пищи, выбрасываемые наружу.

В цитоплазме амебы обычно бывает виден светлый пузырек, который то появляется, то исчезает. Это сократительная вакуоля. В ней собирается избыток воды, накапливающийся в теле, а также жидкие продукты жизнедеятельности амебы. Дышит амеба, как и все другие простейшие, всей поверхностью тела.

Эвглена зеленая: 1 - жгутик; 2 - глазное пятнышко; 3 - сократительная вакуоля;

Самое сложное строение из простейших у инфузорий. В отличие от амебы тело их покрыто тончайшей оболочкой и имеет более или менее постоянную форму. Поддерживают и определяют форму тела также опорные волоконца, проходящие в разных направлениях. Однако тело инфузорий может быстро сокращаться, менять свою форму, а затем возвращаться к исходной. Сокращение осуществляется при помощи особых волоконец, аналогичных во многом мышцам многоклеточных животных.

Инфузория туфелька: 1 - реснички; 2 - пищеварительные вакуоли; 3 - большое ядро (макронуклеус); (микронуклеус); 5 - ротовое отверстие и глотка; 6 - непереваренные остатки пищи, выбрасываемые наружу; 7 - трихоцисты; 8 - сократительная вакуоля.

Инфузории могут очень быстро передвигаться. Так, туфелька за секунду преодолевает расстояние, превышающее длину ее тела в 10-15 раз. При этом множество ресничек, которые покрывают все тело инфузории, совершают быстрые гребные движения, до 30 в секунду (при комнатной температуре). В эктоплазме у туфельки располагается множество палочек-трихоцистов. При раздражении они выбрасываются наружу, превращаясь в длинные нити, и поражают противника, нападающего на инфузорию. Вместо выброшенных в эктоплазме образуются новые трихоцисты. На одной стороне приблизительно посередине тела у туфельки имеется глубокая ротовая впадина, ведущая в небольшую трубковидную глотку. По глотке пища попадает в эндоплазму, где переваривается в образовавшейся пищеварительной вакуоле. У инфузорий в отличие от амеб непереваренные остатки пищи выбрасываются в определенном месте тела. Сократительная вакуоля у них более сложно устроена и состоит из центрального резервуара и проводящих каналов. У инфузории имеются ядра двух типов: большое - макронуклеус и малое - микронуклеус. У некоторых инфузорий может быть несколько макро- и микронуклеусов. Макронуклеус отличается от микронуклеуса значительно большим числом хромосом. А следовательно, в нем содержится очень много дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), входящей в состав хромосом.

Различные виды инфузорий: 1 - инфузория трубач; 2-5 - планктонные инфузории.

Простейшие обладают раздражимостью и потому способны выбирать для себя наиболее благоприятные условия среды, реагируя на свет, тепло, различные химические вещества, электрический ток, магнитное поле и другие раздражители.

При неблагоприятных условиях, например когда водоем высыхает или промерзает, простейшие принимают шарообразную форму, теряют реснички или жгутики, образуют на своей поверхности твердую оболочку и превращаются в неподвижную цисту. Цисты простейших выживают и при высыхании и при резких изменениях температуры. Цисты легко переносятся ветром, с травой, сеном и т. п., что способствует расселению вида. Если циста оказалась в подходящих условиях, оболочка ее лопается или же в ней появляются отверстия, и организм переходит к активному существованию.

Амеба - это представитель одноклеточных животных, способных активно передвигаться при помощи особых специализированных органелл. Особенности строения и значение этих организмов в природе будут раскрыты в нашей статье.

Характеристика подцарства Простейшие

Несмотря на то, что простейшие имеют такое название, строение их достаточно сложное. Ведь одна микроскопическая клетка, способна выполнять функции целого организма. Амеба - это еще одно доказательство организм, размером до 0,5 мм, способен дышать, двигаться, размножаться, расти и развиваться.

Движение простейших

Одноклеточные организмы передвигаются при помощи специальных органелл. У инфузорий они называются реснички. Только представьте: на поверхности клетки, размером до 0,3 мм расположено около 15 тысяч этих органелл. Каждая из них совершает маятникообразные движения.

Эвглена имеет жгутик. В отличие от ресничек, он совершает винтообразные движения. Но объединяет эти органеллы то, что они являются постоянными выростами клетки.

Движение амебы обусловлено наличием ложноножек. Их еще называют псевдоподии. Это непостоянные клеточные структуры. Благодаря эластичности мембраны они могут образоваться в любом месте. Сначала цитоплазма движется наружу, и образуется выпячивание. Потом следует обратный процесс, ложноножки направляются внутрь клетки. В результате происходит медленное передвижение амебы. Наличие ложноножек является отличительной характерной чертой этого представителя подцарства Одноклеточные.

Амеба протей

Строение амебы

Все клетки простейших являются эукариотическими - содержат ядро. Органы амебы, а точнее ее органеллы, способны осуществлять все процессы жизнедеятельности. Ложноножки участвуют не только в осуществлении движения, но и обеспечивает процесс питания амебы. С их помощью одноклеточное животное охватывает частицу пищи, которая окружается мембраной и оказывается внутри клетки. В этом и заключается процесс образования пищеварительных вакуолей, в которых происходит расщепление веществ. Такой способ поглощения твердых частиц называется фагоцитоз. Непереваренные остатки пищи выделяются в любом месте клетки через мембрану.

Амеба, как и все простейшие, не имеет специализированных органелл дыхания, осуществляя газообмен через мембрану.

А вот процесс регуляции внутриклеточного давления осуществляется при помощи сократительных вакуолей. Содержание солей в окружающей среде выше, чем внутри самого организма. Поэтому, согласно законам физики, вода будет поступать в амебу - из области с большей концентрацией в меньшую. регулируют этот процесс, выводя вместе с водой некоторые продукты обмена веществ.

Для амеб присуще бесполое размножение путем надвое. Это наиболее примитивный из всех известных способов, однако он обеспечивает точное сохранение и передачу наследственной информации. При этом сначала происходит органелл, а потом обособление клеточной оболочки.

Этот простейший организм способен реагировать на действие факторов окружающей среды: света, температуры, изменение химического состава водоема.

Неблагоприятные условия одноклеточные переносят в виде цисты. Такая клетка прекращает движение, в ней уменьшается содержание воды, втягиваются ложноножки. А сама она покрывается очень плотной оболочкой. Это и есть циста. При наступлении благоприятных условий амебы выходят из цист и переходят к обычным процессам жизнедеятельности.

Дизентерийная амеба

Многие виды этих простейших играют и положительную роль в природе. Амебы являются источником питания многих животных, а именно мальков рыб, червей, моллюсков, мелких ракообразных. Они очищают пресные водоемы от бактерий и гниющих водорослей, являются индикатором чистоты окружающей среды. принимали участи в формировании известняков и меловых отложений.