Положительные и отрицательные свойства индукционного тока. Разработка урока"Опыты Фарадея

На этом уроке мы продолжим решение рациональных неравенств методом интервалов для более сложных неравенств. Рассмотрим решение дробно-линейных и дробно-квадратичных неравенств и сопутствующие задачи.

Теперь возвращаемся к неравенству

Рассмотрим некоторые сопутствующие задачи.

Найти наименьшее решение неравенства.

Найти число натуральных решений неравенства

Найти длину интервалов, составляющих множество решений неравенства.

2. Портал Естественных Наук ().

3. Электронный учебно-методический комплекс для подготовки 10-11 классов к вступительным экзаменам по информатике, математике, русскому языку ().

5. Центр образования «Технология обучения» ().

6. Раздел College.ru по математике ().

1. Мордкович А.Г. и др. Алгебра 9 кл.: Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович, Т. Н. Мишустина и др. — 4-е изд. — М. : Мнемозина, 2002.-143 с.: ил. №№ 28(б,в); 29(б,в); 35(а,б); 37(б,в); 38(а).

На этом уроке мы продолжим решение рациональных неравенств методом интервалов для более сложных неравенств. Рассмотрим решение дробно-линейных и дробно-квадратичных неравенств и сопутствующие задачи.

Теперь возвращаемся к неравенству

Рассмотрим некоторые сопутствующие задачи.

Найти наименьшее решение неравенства.

Найти число натуральных решений неравенства

Найти длину интервалов, составляющих множество решений неравенства.

2. Портал Естественных Наук ().

3. Электронный учебно-методический комплекс для подготовки 10-11 классов к вступительным экзаменам по информатике, математике, русскому языку ().

5. Центр образования «Технология обучения» ().

6. Раздел College.ru по математике ().

1. Мордкович А.Г. и др. Алгебра 9 кл.: Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович, Т. Н. Мишустина и др. — 4-е изд. — М. : Мнемозина, 2002.-143 с.: ил. №№ 28(б,в); 29(б,в); 35(а,б); 37(б,в); 38(а).

Для начала — немного лирики, чтобы почувствовать проблему, которую решает метод интервалов. Допустим, нам надо решить вот такое неравенство:

(x − 5)(x + 3) > 0

Какие есть варианты? Первое, что приходит в голову большинству учеников — это правила «плюс на плюс дает плюс» и «минус на минус дает плюс». Поэтому достаточно рассмотреть случай, когда обе скобки положительны: x − 5 > 0 и x + 3 > 0. Затем также рассмотрим случай, когда обе скобки отрицательны: x − 5 < 0 и x + 3 < 0. Таким образом, наше неравенство свелось к совокупности двух систем, которая, впрочем, легко решается:

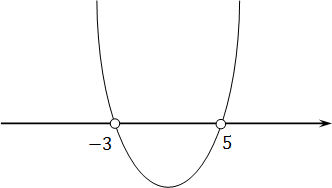

Более продвинутые ученики вспомнят (может быть), что слева стоит квадратичная функция, график которой — парабола. Причем эта парабола пересекает ось OX в точках x = 5 и x = −3. Для дальнейшей работы надо раскрыть скобки. Имеем:

x 2 − 2x − 15 > 0

Теперь понятно, что ветви параболы направлены вверх, т.к. коэффициент a = 1 > 0. Попробуем нарисовать схему этой параболы:

Функция больше нуля там, где она проходит выше оси OX . В нашем случае это интервалы (−∞ −3) и (5; +∞) — это и есть ответ.

Обратите внимание: на рисунке изображена именно схема функции , а не ее график. Потому что для настоящего графика надо считать координаты, рассчитывать смещения и прочую хрень, которая нам сейчас совершенно ни к чему.

Почему эти методы неэффективны?

Итак, мы рассмотрели два решения одного и того же неравенства. Оба они оказались весьма громоздкими. В первом решении возникает — вы только вдумайтесь! — совокупность систем неравенств. Второе решение тоже не особо легкое: нужно помнить график параболы и еще кучу мелких фактов.

Это было очень простое неравенство. В нем всего 2 множителя. А теперь представьте, что множителей будет не 2, а хотя бы 4. Например:

(x − 7)(x − 1)(x + 4)(x + 9) < 0

Как решать такое неравенство? Перебирать все возможные комбинации плюсов и минусов? Да мы уснем быстрее, чем найдем решение. Рисовать график — тоже не вариант, поскольку непонятно, как ведет себя такая функция на координатной плоскости.

Для таких неравенств нужен специальный алгоритм решения, который мы сегодня и рассмотрим.

Что такое метод интервалов

Метод интервалов — это специальный алгоритм, предназначенный для решения сложных неравенств вида f (x ) > 0 и f (x ) < 0. Алгоритм состоит из 4 шагов:

- Решить уравнение f (x ) = 0. Таким образом, вместо неравенства получаем уравнение, которое решается намного проще;

- Отметить все полученные корни на координатной прямой. Таким образом, прямая разделится на несколько интервалов;

- Выяснить знак (плюс или минус) функции f (x ) на самом правом интервале. Для этого достаточно подставить в f (x ) любое число, которое будет правее всех отмеченных корней;

- Отметить знаки на остальных интервалах. Для этого достаточно запомнить, что при переходе через каждый корень знак меняется.

Вот и все! После этого останется лишь выписать интервалы, которые нас интересуют. Они отмечены знаком «+», если неравенство имело вид f (x ) > 0, или знаком «−», если неравенство имеет вид f (x ) < 0.

На первый взгляд может показаться, что метод интервалов — это какая-то жесть. Но на практике все будет очень просто. Стоит чуть-чуть потренироваться — и все станет понятно. Взгляните на примеры — и убедитесь в этом сами:

Задача. Решите неравенство:

(x − 2)(x + 7) < 0

Работаем по методу интервалов. Шаг 1: заменяем неравенство уравнением и решаем его:

(x − 2)(x + 7) = 0

Произведение равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один из множителей равен нулю:

x

− 2 = 0 ⇒ x

= 2;

x

+ 7 = 0 ⇒ x

= −7.

Получили два корня. Переходим к шагу 2: отмечаем эти корни на координатной прямой. Имеем:

Теперь шаг 3: находим знак функции на самом правом интервале (правее отмеченной точки x = 2). Для этого надо взять любое число, которое больше числа x = 2. Например, возьмем x = 3 (но никто не запрещает взять x = 4, x = 10 и даже x = 10 000). Получим:

f

(x

) = (x

− 2)(x

+ 7);

x

= 3;

f

(3) = (3 − 2)(3 + 7) = 1 · 10 = 10;

Получаем, что f (3) = 10 > 0, поэтому в самом правом интервале ставим знак плюс.

Переходим к последнему пункту — надо отметить знаки на остальных интервалах. Помним, что при переходе через каждый корень знак должен меняться. Например, справа от корня x = 2 стоит плюс (мы убедились в этом на предыдущем шаге), поэтому слева обязан стоять минус.

Этот минус распространяется на весь интервал (−7; 2), поэтому справа от корня x = −7 стоит минус. Следовательно, слева от корня x = −7 стоит плюс. Осталось отметить эти знаки на координатной оси. Имеем:

Вернемся к исходному неравенству, которое имело вид:

(x − 2)(x + 7) < 0

Итак, функция должна быть меньше нуля. Значит, нас интересует знак минус, который возникает лишь на одном интервале: (−7; 2). Это и будет ответ.

Задача. Решите неравенство:

(x + 9)(x − 3)(1 − x ) < 0

Шаг 1: приравниваем левую часть к нулю:

(x

+ 9)(x

− 3)(1 − x

) = 0;

x

+ 9 = 0 ⇒ x

= −9;

x

− 3 = 0 ⇒ x

= 3;

1 − x

= 0 ⇒ x

= 1.

Помните: произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю. Именно поэтому мы вправе приравнять к нулю каждую отдельную скобку.

Шаг 2: отмечаем все корни на координатной прямой:

Шаг 3: выясняем знак самого правого промежутка. Берем любое число, которое больше, чем x = 1. Например, можно взять x = 10. Имеем:

f

(x

) = (x

+ 9)(x

− 3)(1 − x

);

x

= 10;

f

(10) = (10 + 9)(10 − 3)(1 − 10) = 19 · 7 · (−9) = − 1197;

f

(10) = −1197 < 0.

Шаг 4: расставляем остальные знаки. Помним, что при переходе через каждый корень знак меняется. В итоге наша картинка будет выглядеть следующим образом:

Вот и все. Осталось лишь выписать ответ. Взгляните еще раз на исходное неравенство:

(x + 9)(x − 3)(1 − x ) < 0

Это неравенство вида f (x ) < 0, т.е. нас интересуют интервалы, отмеченные знаком минус. А именно:

x ∈ (−9; 1) ∪ (3; +∞)

Это и есть ответ.

Замечание по поводу знаков функции

Практика показывает, что наибольшие трудности в методе интервалов возникают на последних двух шагах, т.е. при расстановке знаков. Многие ученики начинают путаться: какие надо брать числа и где ставить знаки.

Чтобы окончательно разобраться в методе интервалов, рассмотрим два замечания, на которых он построен:

- Непрерывная функция меняет знак только в тех точках, где она равна нулю . Такие точки разбивают координатную ось на куски, внутри которых знак функции никогда не меняется. Вот зачем мы решаем уравнение f (x ) = 0 и отмечаем найденные корни на прямой. Найденные числа — это «пограничные» точки, отделяющие плюсы от минусов.

- Чтобы выяснить знак функции на каком-либо интервале, достаточно подставить в функцию любое число из этого интервала. Например, для интервала (−5; 6) мы вправе брать x = −4, x = 0, x = 4 и даже x = 1,29374, если нам захочется. Почему это важно? Да потому что многих учеников начинают грызть сомнения. Мол, что если для x = −4 мы получим плюс, а для x = 0 — минус? А ничего — такого никогда не будет. Все точки на одном интервале дают один и тот же знак. Помните об этом.

Вот и все, что нужно знать про метод интервалов. Конечно, мы разобрали его в самом простом варианте. Существуют более сложные неравенства — нестрогие, дробные и с повторяющимися корнями. Для них тоже можно применять метод интервалов, но это тема для отдельного большого урока.

Теперь хотел бы разобрать продвинутый прием, который резко упрощает метод интервалов. Точнее, упрощение затрагивает только третий шаг — вычисление знака на самом правом куске прямой. По каким-то причинам этот прием не проходят в школах (по крайней мере, мне никто такого не объяснял). А зря — ведь на самом деле этот алгоритм очень прост.

Итак, знак функции на правом куске числовой оси. Этот кусок имеет вид (a ; +∞), где a — самый большой корень уравнения f (x ) = 0. Чтобы не взрывать мозг, рассмотрим конкретный пример:

(x

− 1)(2 + x

)(7 − x

) < 0;

f

(x

) = (x

− 1)(2 + x

)(7 − x

);

(x

− 1)(2 + x

)(7 − x

) = 0;

x

− 1 = 0 ⇒ x

= 1;

2 + x

= 0 ⇒ x

= −2;

7 − x

= 0 ⇒ x

= 7;

Мы получили 3 корня. Перечислим их в порядке возрастания: x = −2, x = 1 и x = 7. Очевидно, что наибольший корень — это x = 7.

Для тех, кому легче рассуждать графически, я отмечу эти корни на координатной прямой. Посмотрим, что получится:

Требуется найти знак функции f (x ) на самом правом интервале, т.е. на (7; +∞). Но как мы уже отмечали, для определения знака можно взять любое число из этого интервала. Например, можно взять x = 8, x = 150 и т.д. А теперь — тот самый прием, который не проходят в школах: давайте в качестве числа возьмем бесконечность. Точнее, плюс бесконечность , т.е. +∞.

«Ты че, обкурился? Как можно подставить в функцию бесконечность?» — возможно, спросите вы. Но задумайтесь: нам ведь не нужно само значение функции, нам нужен только знак. Поэтому, например, значения f (x ) = −1 и f (x ) = −938 740 576 215 значат одно и то же: функция на данном интервале отрицательна. Поэтому все, что от вас требуется — найти знак, который возникает на бесконечности, а не значение функции.

На самом деле, подставлять бесконечность очень просто. Вернемся к нашей функции:

f (x ) = (x − 1)(2 + x )(7 − x )

Представьте, что x — это очень большое число. Миллиард или даже триллион. Теперь посмотрим, что будет происходить в каждой скобке.

Первая скобка: (x − 1). Что будет, если из миллиарда вычесть единицу? Получится число, не особо отличающееся от миллиарда, и это число будет положительным. Аналогично со второй скобкой: (2 + x ). Если к двойке прибавить миллиард, по получим миллиард с копейками — это положительное число. Наконец, третья скобка: (7 − x ). Здесь будет минус миллиард, от которого «отгрызли» жалкий кусочек в виде семерки. Т.е. полученное число мало чем будет отличаться от минус миллиарда — оно будет отрицательным.

Осталось найти знак всего произведения. Поскольку в первых скобках у нас был плюс, а в последней — минус, получаем следующую конструкцию:

(+) · (+) · (−) = (−)

Итоговый знак — минус! И неважно, чему равно значение самой функции. Главное, что это значение — отрицательное, т.е. на самом правом интервале стоит знак минус. Осталось выполнить четвертый шаг метода интервалов: расставить все знаки. Имеем:

Исходное неравенство имело вид:

(x − 1)(2 + x )(7 − x ) < 0

Следовательно, нас интересуют интервалы, отмеченные знаком минус. Выписываем ответ:

x ∈ (−2; 1) ∪ (7; +∞)

Вот и весь прием, который я хотел рассказать. В заключение — еще одно неравенство, которое решается методом интервалов с привлечением бесконечности. Чтобы визуально сократить решение, я не буду писать номера шагов и развернутые комментарии. Напишу только то, что действительно надо писать при решении реальных задач:

Задача. Решите неравенство:

x (2x + 8)(x − 3) > 0

Заменяем неравенство уравнением и решаем его:

x

(2x

+ 8)(x

− 3) = 0;

x

= 0;

2x

+ 8 = 0 ⇒ x

= −4;

x

− 3 = 0 ⇒ x

= 3.

Отмечаем все три корня на координатной прямой (сразу со знаками):

Справа на координатной оси стоит плюс, т.к. функция имеет вид:

f (x ) = x (2x + 8)(x − 3)

А если подставить бесконечность (например, миллиард), получим три положительных скобки. Поскольку исходное выражение должно быть больше нуля, нас интересуют только плюсы. Осталось выписать ответ:

x ∈ (−4; 0) ∪ (3; +∞)

ИНДУКЦИОННЫЙ ТОК — это электрический ток, возникающий при изменении потока магнитной индукции в замкнутом проводящем контуре. Это явление носит название электромагнитной индукции. Хотите узнать какое направление индукционного тока? Росиндуктор — это торговый информационный портал, где вы найдете информацию про ток.

Определяющее направление индукционного тока правило звучит следующим образом: «Индукционный ток направлен так, чтобы своим магнитным полем противодействовать изменению магнитного потока, которым он вызван». Правая рука развернута ладонью навстречу магнит¬ным силовым линиям, при этом большой палец направлен в сторону движения проводника, а четыре пальца по-казывают, в каком направлении будет течь индукционный ток. Перемещая проводник, мы перемещаем вместе с проводчиком все электроны, заключенные в нем, а при перемещении в магнитном поле электрических зарядов на них будет действовать сила по правилу левой руки.

Направление индукционного тока, как и его величина, определяется правилом Ленца, в котором говорится, что направление индукционного тока всегда ослабляет действие фактора, возбудившего ток. При изменении потока магнитного поля через контур направление индукционного тока будет таким, чтобы скомпенсировать эти изменения. Когда магнитное поле возбуждающее ток в контуре создается в другом контуре, направление индукционного тока зависит от характера изменений: при увеличении внешнего тока индукционный ток имеет противоположное направление, при уменьшении — направлен в ту же сторону и стремиться усилить поток.

Катушка с индукционным током имеет два полюса (северный и южный), которые определяются в зависимости от направления тока: индукционные линии выходят из северного полюса. Приближение магнита к катушке вызывает появление тока с направлением, отталкивающим магнит. При удалении магнита ток в катушке имеет направление, способствующее притягиванию магнита.

Индукционный ток возникает в замкнутом контуре, находящемся в переменном магнитном поле. Контур может быть как неподвижным (помещенным в изменяющийся поток магнитной индукции), так и движущимся (движение контура вызывает изменение магнитного потока). Возникновение индукционного тока обуславливает вихревое электрическое поле, которое возбуждается под воздействием магнитного поля.

О том, как создать кратковременный индукционный ток можно узнать из школьного курса физики.

Для этого есть несколько способов:

- - перемещение постоянного магнита или электромагнита относительно катушки,

- - перемещение сердечника относительно вставленного в катушку электромагнита,

- - замыкание и размыкание цепи,

- - регулирование тока в цепи.

Основной закон электродинамики (закон Фарадея) гласит, что сила индукционного тока для любого контура равна скорости изменения магнитного потока, проходящего через контур, взятой со знаком минус. Сила индукционного тока носит название электродвижущей силы.

Взаимосвязь электрических и магнитных полей замечена очень давно. Данную связь еще в 19 веке обнаружил английский ученый-физик Фарадей и дал ему название . Она появляется в тот момент, когда магнитный поток пронизывает поверхность замкнутого контура. После того как происходит изменение магнитного потока в течение определенного времени, в этом контуре наблюдается появление электрического тока.

Взаимосвязь электромагнитной индукции и магнитного потока

Суть магнитного потока отображается известной формулой: Ф = BS cos α. В ней Ф является магнитным потоком, S - поверхность контура (площадь), В - вектор магнитной индукции. Угол α образуется за счет направления вектора магнитной индукции и нормали к поверхности контура. Отсюда следует, что максимального порога магнитный поток достигнет при cos α = 1, а минимального - при cos α = 0.

Во втором варианте вектор В будет перпендикулярен к нормали. Получается, что линии потока не пересекают контур, а лишь скользят по его плоскости. Следовательно, определять характеристики будут линии вектора В, пересекающие поверхность контура. Для расчета в качестве единицы измерения используется вебер: 1 вб = 1в х 1с (вольт-секунда). Еще одной, более мелкой единицей измерения служит максвелл (мкс). Он составляет: 1 вб = 108 мкс, то есть 1 мкс = 10-8 вб.

Для исследования Фарадеем были использованы две проволочные спирали, изолированные между собой и размещенные на катушке из дерева. Одна из них соединялась с источником энергии, а другая - с гальванометром, предназначенным для регистрации малых токов. В тот момент, когда цепь первоначальной спирали замыкалась и размыкалась, в другой цепи стрелка измерительного устройства отклонялась.

Проведение исследований явления индукции

В первой серии опытов Майкл Фарадей вставлял намагниченный металлический брусок в катушку, подключенную к току, а затем вынимал его наружу (рис. 1, 2).

1  2

2

В случае помещения магнита в катушку, подключенную к измерительному прибору, в цепи начинает протекать индукционный ток. Если магнитный брусок удаляется из катушки, индукционный ток все равно появляется, но его направление становится уже противоположным. Следовательно, параметры индукционного тока будут изменены по направлению движения бруска и в зависимости от полюса, которым он помещается в катушку. На силу тока оказывает влияние быстрота перемещения магнита.

Во второй серии опытов подтверждается явление, при котором изменяющийся ток в одной катушке, вызывает индукционный ток в другой катушке (рис. 3, 4, 5). Это происходит в моменты замыкания и размыкания цепи. От того, замыкается или размыкается электрическая цепь, будет зависеть и направление тока. Кроме того, эти действия есть ни что иное, как способы изменения магнитного потока. При замыкании цепи он будет увеличиваться, а при размыкании - уменьшаться, одновременно пронизывая первую катушку.

3  4

4

5

В результате опытов было установлено, что возникновение электрического тока внутри замкнутого проводящего контура возможно лишь в том случае, когда они помещаются в переменное магнитное поле. При этом, поток может изменяться во времени любыми способами.

Электрический ток, появляющийся под действием электромагнитной индукции, получил название индукционного, хотя это и не будет током в общепринятом понимании. Когда замкнутый контур оказывается в магнитном поле, происходит генерация ЭДС с точным значением, а не тока, зависящего от разных сопротивлений.

Данное явление получило название ЭДС индукции, которую отражает формула: Еинд = - ∆Ф/∆t. Ее значение совпадает с быстротой изменений магнитного потока, пронизывающего поверхность замкнутого контура, взятого с отрицательным значением. Минус, присутствующий в данном выражении, является отражением правила Ленца.

Правило Ленца в отношении магнитного потока

Известное правило было выведено после проведения цикла исследований в 30-х годах 19 века. Оно сформулировано в следующем виде:

Направление индукционного тока, возбуждаемого в замкнутом контуре изменяющимся магнитным потоком, оказывает влияние на создаваемое им магнитное поле таким образом, что оно в свою очередь создает препятствие магнитному потоку, вызывающему появление индукционного тока.

Когда магнитный поток увеличивается, то есть становится Ф > 0, а ЭДС индукции снижается и становится Еинд < 0, в результате этого появляется электроток с такой направленностью, при которой под влиянием его магнитного поля происходит изменение потока в сторону уменьшения при его прохождении через плоскость замкнутого контура.

Если поток снижается, то наступает обратный процесс, когда Ф < 0 и Еинд > 0, то есть действие магнитного поля индукционного тока, происходит увеличение магнитного потока, проходящего через контур.

Физический смысл правила Ленца заключается в отражении закона сохранения энергии, когда при уменьшении одной величины, другая увеличивается, и, наоборот, при увеличении одной величины другая будет уменьшаться. Различные факторы влияют и на ЭДС индукции. При вводе в катушку поочередно сильного и слабого магнита, прибор соответственно будет показывать в первом случае более высокое, а во втором - более низкое значение. То же самое происходит, когда изменяется скорость движения магнита.

На представленном рисунке видно, как определяется направление индукционного тока с применением правила Ленца. Синий цвет соответствует силовым линиям магнитных полей индукционного тока и постоянного магнита. Они расположены в направлении полюсов от севера к югу, которые имеются в каждом магните.

Изменяющийся магнитный поток приводит к возникновению индукционного электрического тока, направление которого вызывает противодействие со стороны его магнитного поля, препятствующее изменениям магнитного потока. В связи с этим, силовые линии магнитного поля катушки направлены в сторону, противоположную силовым линиям постоянного магнита, поскольку его движение происходит в сторону этой катушки.

Для определения направления тока используется с правой резьбой. Он должен ввинчиваться таким образом, чтобы направление его поступательного движения совпадало с направлением индукционных линий катушки. В этом случае направления индукционного тока и вращения рукоятки буравчика будут совпадать.