Левитан исаак биография. Исаак левитан краткая биография художника для детей самое главное

Исаак Ильич Левитан - знаменитый русский художник-пейзажист, поэт природы совершенной.

Происхождение и тяжёлая юность

Исаак Левитан, будущий великий художник, родился 18 августа 1860 г. в Литве, в небольшом месте Кибарты, в образованной, но небогатой еврейской семье. Отец - Илья (Эльяш Лейб) Левитан (1827-1877) - станционный смотритель, был сыном раввина. В молодости он учился в Вильно в еврейской религиозной школе - ешиве. Параллельно ортодоксальному обучению, Илья Левитан весьма успешно занимался самообразованием, за короткое время юноша овладел французским и немецким языками. Впоследствии знание иностранных языков обеспечило существование всей семьи, он преподавал, а также работал переводчиком. У Исаака был старший брат Авель и две сестры - Тереза и Миле.

В 1870-1871 гг. семья переехала в , большой город открывал совершенно иные возможности как для самого Ильи Левитана, так и для его детей. Подметив у сыновей способности к рисованию, родители отдали мальчиков в Московское училище живописи, зодчества и ваяния. Юношам несказанно повезло, ведь в те времена в училище преподавали блестящие русские художники - Саврасов, Перов, Поленов. Едва начав обучение, Исаак Левитан довольно скоро был выделен среди остальных учеников, талант юноши не вызывал сомнений. Изначально Левитан занимался в натурном классе у Василия Перова, но Алексей Саврасов выпросил у него Левитана в свой пейзажный класс. Между Левитаном и Саврасовым сложились удивительно тёплые и доверительные отношения. Исаак Левитан стал его любимым учеником. Саврасов был талантливым, добрым, умным и восторженным преподавателем. В Левитане он почувствовал родственную душу, человека, который, также как и он сам, был безмерно восхищён великой красотой природы.

В 1875 г. у Левитана умерла мама, а ещё через два года юноша потерял отца, он умер от тифа в 1877 г. Исаак Левитан вместе с братом и сёстрами оказался в полнейшей нищете. Левитан даже был отчислен из училища за неуплату. Однако руководство училища, войдя в тяжелейшее материальное положение талантливого ученика, освободило его от платы за обучение. Училище не единожды оказывало Левитану денежное вспоможение, но, невзирая на это, юноша жил в полной нищете. Левитан часто голодал, у него не было даже самого необходимого, иногда ему приходилось тайком ночевать в стенах училища. Но, невзирая на все жизненные трудности, Левитан усердно работал, он продолжал постигать всё новые вершины художественного мастерства.

Восхождение

В марте 1877 г. работы юного художника экспонировались на художественной выставке, критики весьма благожелательно отозвались о творчестве художника, он был награждён малой серебряной медалью и премирован 220 рублями. Получение денежной премии помогло продолжить дальнейшие занятия в художественной школе. Однако в 1879 г. случилась новая беда. Народоволец Александр Соловьёв совершил покушение на русского императора , в результате чего 2 апреля 1879 г. вышел царский указ о выселении всех лиц еврейской национальности из Москвы. Сам Александр Соловьёв евреем не был, но в покушении был усмотрен некий семитский след. Левитан вместе с братом и сёстрами был выслан из первопрестольной.

Поначалу художник был вынужден жить на даче в подмосковной деревне Салтыковка, впоследствии, благодаря продаже одного из своих полотен, он смог снять меблированную комнату на Большой Лубянке. Всё это время Левитан вдохновенно работал, из-под его кисти вышла целая серия замечательных пейзажей: «Вечер после дождя», «Сосны», «Дуб», «Последний снег. Саввинская слобода» и другие. Однако в училище далеко не все преподаватели благоволили к Левитану. Антисемитские настроения всегда были популярны в русском обществе, не составляло исключение и Московское художественное училище, некоторые деятели считали, что еврей не должен писать русские пейзажи. В 1885 г. Левитан окончил училище, но звания художника он не получил, ему был выдан диплом учителя чистописания, лишь в 1886 г. Левитан получил диплом внеклассного художника.

На тот момент материальное положение художника было катастрофическим. Левитан поселился в Подмосковье - в маленькой деревне . Однако здесь его ждало интереснейшее знакомство, повлиявшее на всю последующую жизнь художника. Дело в том, что в соседней деревне , в имении Киселёвых гостила семья Чеховых. Левитан до этого уже был дружен с Николаем Чеховым, родным братом великого русского писателя, они были однокашниками по училищу. В Бабкино Левитан был представлен семье Чеховых. Там же произошло их знакомство с писателем - , знакомство, которое вскоре переросло в крепкую дружбу, продолжавшуюся всю его жизнь.

Стоит отметить, что с юных лет Левитан отличался слабым здоровьем, у него было больное сердце. В 1886 г. по совету врачей художник отправился в Крым, поездка самым благотворным образом воздействовала на Левитана. После возвращения он организовал выставку пятидесяти пейзажей. В этот период у Левитана состоялось знакомство с интересным человеком, знаменитым меценатом Саввой Морозовым. Морозов был увлечён постановкой русской оперы «Русалочка» Даргомыжского, он пригласил Левитана и Васнецова в качестве декораторов к опере. Художники блестяще справились с заданием, успех оперы был громогласным. Участие в постановке открыло перед художником новые горизонты.

Левитан всегда мечтал побывать и поработать на Волге. Его любимый учитель Саврасов, безмерно любивший Волгу, восторженно и вдохновенно рассказывал о красоте легендарной реки. И вот 1887 г. Левитан поехал на Волгу, однако первое рандеву не стало любовью с первого взгляда. Волга встретила художника дождливой и холодной погодой, художник был несколько разочарован. Однако Левитан не верил в то, что его замечательный учитель мог так сильно ошибаться. И в 1888 г. вместе с друзьями-художниками Алексеем Степановым и Софьей Кувшинниковой он вновь отправился на Волгу. На этот раз знакомство состоялось. Друзья сели на пароход, проплыли по реке Оке до и далее отправились в путешествие по Верхней Волге. Они плыли в окружении восхитительной, величественной красы волжских берегов, река красавица дарила художникам сотни новых потрясающих видов, каждый из которых так и просился на холст. Местность вокруг небольшого городка настолько воодушевила Левитана, что художник целых три лета 1888-1890 гг. проработал в тех чудесных местах. Всего в Плёсе было написано около 200 картин. После Левитана эта местность стала чрезвычайно модной среди русских пейзажистов. Художник становился знаменитым, у него появилось множество последователей и подражателей. Левитан вывел искусство русского пейзажа на совершенно иной уровень. Левитан успешно преподавал, он вёл пейзажный класс в училище изящных искусств художника-архитектора А. О. Гунста.

Творческая зрелость

В 1889-1890 гг. Левитан посетил Западную Европу, целью поездки послужило желание Левитана ознакомиться с последними тенденциями современной живописи. В Париже проходила всемирная выставка, на которой и побывал художник. Левитан ознакомился с полотнами новомодных импрессионистов, многие вещи ему понравились, однако у художника был свой творческий путь - изображение красоты и величия русской природы.

По возвращении из-за границы Левитан вступил в новообразованное Товарищество художников передвижников. Знаменитый московский меценат Сергей Морозов, друживший с Левитаном и очень ценивший его, предоставил в распоряжение художника замечательную мастерскую в Трёхсвятительском переулке. Весной 1892 г. Левитан закончил и представил на суд публики несколько полотен, также ставших знаменитыми: «Осень», «Лето», «У Омута», «Октябрь». В этом же году вновь произошли очередные правительственные гонения на евреев, в течение 24 часов всем евреям было предписано покинуть Москву. Какое-то время художник жил в Тверской и Владимирской губерниях. Чуть позднее, благодаря заступничеству друзей, Левитан смог вернуться в Москву. Тогда же им была написана знаковая картина «Владимирка», на полотне изображена дорога, по которой гнали каторжных в Сибирь.

Личная жизнь

В 1892 г. в отношениях Левитана и Чехова произошёл неприятный эпизод, на время прекративший их дружбу. Дело было в том, что Чехов выпустил свой очередной рассказ под названием «Попрыгунья», в нём фигурировали персонажи, история которых была разительно похожа на реальную жизненную ситуацию, сложившуюся между Левитаном и его ученицей Софьей Кувшинниковой, бывшей к тому же замужем за врачом Дмитрием Кувшинниковым. Левитан очень обиделся на Антона Павловича, спустя три года, благодаря протекции общих друзей, они помирились.

Однако личная жизнь Левитана продолжала выделывать новые пируэты. Летом 1894 г. художник вместе со своей подругой Софьей Кувшинниковой был приглашён в усадьбу В. Н. Ушакова, усадьба располагалась в деревне Вышневолоцкого уезда Тверской губернии на берегу озера Островно, вблизи живописного озера Удомля. Именно в этих местах художник написал величественную картину «Над вечным покоем». Картина поражает, она наполнена философским смыслом, незыблемость и величие окружающей природы, заставляет каждого задуматься о ничтожном жизненном сроке, отпущенном на долю человека. Многие знатоки считают, что картина «Над вечным покоем» является самой русской из всех картин, написанных на русскую тему.

Неподалёку от Островно располагалось имение Горка, принадлежавшее видному чину, заместителю Петербургского градоначальника И. Н. Турчанинову. В имении отдыхала семья чиновника - жена Анна Николаевна Турчанинова и две её дочери. Узнав, что по соседству обретается знаменитость, Анна Николаевна нанесла визит вежливости. Турчанинова - красивая, изящная петербургская дама - произвела самое хорошее впечатление на Левитана, между ними завязался страстный роман. Увы, вся эта история разворачивалась на глазах Софьи Кувшинниковой, давней подруги Левитана. Результатом романа стал их окончательный разрыв, Кувшинникова покинула имение, больше она никогда не виделась с Левитаном. Художник попал в некрасивую ситуацию, которая усугубилась тем, что старшая дочь Турчаниновой также воспылала к нему любовными чувствами. Получился даже не треугольник, а целый любовный квадрат. Попав в крайне нехорошее житейское положение, художник впал в глубокую меланхолию, он даже предпринял попытку самоубийства. Левитан стрелялся, однако не попал. По воспоминаниям современников, этот жест был скорее театральной, чем реальной попыткой уйти из жизни.

В 1895 г. Левитан поселился в Горках в имении Турчаниновых, специально для него под мастерскую был построен двухэтажный дом - уединённое место, где художник имел прекрасную возможность для плодотворной работы. Зимой Левитан вновь посетил Европу, он побывал во Франции и Германии, после поездки художник возвращается в Горки, там он написал знаменитую картину «Март».

Чехов навещал своего друга после имитации самоубийства, писатель погостил у Левитана целых 5 дней. Впоследствии под впечатлением своего визита он написал рассказ «Дом с мезонином», а также знаменитую пьесу «Чайка» - произведения, вновь вызвавшие обиду Левитана. В Горках художник создал серию картин, ставших знаменитыми: «Март», «Золотая осень», «Ненюфары» и многие другие. Все эти картины были куплены знаменитым коллекционером П. М. Третьяковым.

В 1896 г. в Одессе картины Исаака Левитана принимали участие в совместной выставке с художниками Виктором Симовым и Александром Поповым. В этом же году Левитан посетил Финляндию, итогом поездки стала серия замечательных пейзажей. Однако состояние здоровья художника значительно ухудшилось, он во второй раз в жизни переболел тифом, сей печальный факт усугубил болезнь сердца, уже имеющуюся у Левитана. Его друг, писатель и врач Антон Павлович Чехов, в одном из писем писал: «Выслушивал Левитана. Дело плохо. Сердце у него не стучит, а дует. Вместо звука тук-тук слышится пф-тук…».

В 1897 г. Левитан отправился в Италию, он проживал в городе Курмайор в окрестностях Монблана. В 1898 г. художник был удостоен звания академика пейзажной живописи. Левитан стал преподавать в своём родном училище. Ученики благоговели перед именитым педагогом, он же к каждому находил свой особый подход. Художник был разносторонним человеком, он отличался широкой эрудицией, что очень помогало в педагогической деятельности. Левитан мечтал создать огромную мастерскую - «Дом пейзажей».

Последний год

Зимой 1899 г. врачи настоятельно рекомендовали Левитану отправиться в Ялту, что он и сделал. В Ялте он вновь встретился с Чеховым, однако их дружба угасла. Левитан очень плохо себя чувствовал, жаловался на постоянно болящее сердце. По возвращении в Москву Левитан безвыходно находился в доме на Трехсвятительском переулке, он был тяжело болен. В тоже время в Париже на всемирной выставке с огромным успехом экспонировались его картины.

22 июля 1900 г. Исаак Левитан умер. Не стало великого пейзажиста земли русской, не стало человека, который силою своей гениальной кисти показал строгую, но в тоже время бесконечно прекрасную природу сердца России. В мастерской Левитана осталось около 40 неоконченных работ и около 300 этюдов. Великий художник был похоронен 25 июля 1900 г. на еврейском кладбище. На похороны пришли его друзья-художники: Валентин Серов, Константин Коровин, Аполлинарий Васнецов, Илья Остроухов и многие другие люди, являвшиеся поклонниками таланта Левитана.

В 1901 г. прошла посмертная выставка работ Исаака Левитана, среди картин было выставлено его последнее неоконченное полотно «Озеро. Русь». В 1941 г. останки Исаака Левитана были перенесены на Новодевичье кладбище. В 1904 г. в усадьбе Горки случился пожар, в котором сгорела мастерская художника.

Дмитрий Сытов

В 1870 г. семья будущего художника перебралась в столицу. Когда Исааку исполнилось 13 лет, он стал студентом столичного училища живописи. Обучался у Перова, Поленова, Саврасова.

В 1875 г. Исаак потерял мать. Финансовое положение семьи было настолько плохим, что училище периодически помогало ей деньгами. Через год юный Левитан, талант которого признавали и его великие учителя, и ректор училища, был освобожден от уплаты за образование. Еще через год, после смерти отца, Левитан стал студентом пейзажного класса А. Саврасова.

После покушения на жизнь Императора, вышел специальный указ, запрещающий людям еврейского происхождения жить в Москве. Левитан, обосновался в Подмосковье. Там была создана картина “Вечер после дождя”. Продав это полотно, художник смог снять обставленную комнату в Москве.

Весной 1885 г. Исаак Ильич окончил обучение. Но вместо звания художника ему выдали другой диплом, свидетельствующий о том, что он может работать учителем чистописания.

Становление

Апрель 1885 г. ознаменовался знакомством Левитана с А. П. Чеховым . Дружба этих ярких, талантливых людей, была непростой и порой походила на яростное соперничество.

Во второй половине 80-х годов финансовое положение Исаака Ильича стабилизировалось. Но непростое детство и беспокойная юность неблагоприятно сказались на состоянии здоровья. У художника резко обострилось сердечное заболевание.

Здоровье нормализовалось после поездки в Крым. После этого художник организовал выставку 50 пейзажей.

В 1888 г. состоялось путешествие Левитана на Волгу, о котором он давно мечтал. Во время этой поездки художник “влюбился” в местечко Плес, где провел три замечательных в плане творчества летних сезона. Именно там он создал около двухсот пейзажей, в том числе и картину “Над вечным покоем”. Критики признали это произведение “самым русским из всех существующих”.

Его картины “Золотая осень” и “Март” были приобретены П. М. Третьяковым. В 1896 г. Левитан, А. Попов и В. Симов организовали совместную выставку.

В 1898 г. художник стал Академиком пейзажного творчества. Ему поступило предложение преподавать училище живописи, студентом которого он когда-то был.

Изучая краткую биографию Исаака Левитана, следует запомнить, что к наиболее известным картинам И. И. Левитана относятся полотна “Осенний день”, “Березовая роща” и “Вечер на Волге”.

Болезнь и смерть

В 1896 г. художник вторично переболел тифом. Из-за этого обострилась аневризма сердца. В 1899 г. он по настоянию врачей отправился в Ялту на лечение. Но заболевание уже приобрело необратимый характер, и лечение не помогло.

И. Левитан ушел из жизни 22 июля (4 августа) 1900 г. Около 300 этюдов и 40 картин остались незавершенными. Для детей будет важно знать, что в 1901 г. в Санкт-Петербурге и Москве состоялась посмертная выставка художника. На ней было представлено даже незавершенное полотно “Озеро”.

Другие варианты биографии

- На художника часто находили приступы меланхолии. Однажды он предпринял попытку самоубийства.

- Во время обучения в училище он столкнулся с ярким проявлением шовинизма и национализма. Некоторые преподаватели были возмущены самим фактом того, что художник еврейского происхождения “смеет касаться” русской природы.

- В 1892 г. Левитан увлекся своей замужней ученицей, С. Кувшинниковой. Этот эпизод был описан Чеховым в рассказе “Попрыгунья”. Писатель осудил этот роман, и их отношения с Левитаном испортились навсегда.

Исаак Ильич Левитан - гениальный русский пейзажист, еврей по национальности. Вот кто такой Левитан.

Ранние годы жизни

В 1860 году в семье образованного еврея-мещанина Ильи Левитана родился второй сын, Исаак. Бедная семья на грани нищенского существования жила в это время в Литве в местечке Кирбаты. Сам Илья Левитан то был переводчиком, то преподавал языки. В поисках лучшей жизни они все переехали в Москву. Существование семьи от этого лучше не стало. Они поселились на окраине на четвертом этаже в маленькой квартирке. Денег не было совсем. Дети даже не могли ходить в школу, потому что платить было нечем. Отец сам занимался с ними.

В 13 лет Исаак поступил в Московское училище живописи и ваяния. Он сразу, не колеблясь, решил, что будет пейзажистом. Даже их жалкая квартирка была хороша тем, что из нее подолгу можно было любоваться заходящим солнцем.

Когда Исааку было пятнадцать лет, умерла его мать. А через два года, заболев тифом, скончался и отец. Одновременно с ним заболел тифом и Исаак, но он выздоровел, однако последствия сказались на всю жизнь - он был слаб здоровьем. Как выжили, голодая, четверо малолетних детей без материальной помощи, знают только они сами. Ни Исаак, ни его брат никогда и никому не рассказывали ничего о своем детстве и отрочестве. Наверное, настолько горьки и безрадостны были их воспоминания.

В училище

«Над вечным покоем» (1894)

Мыс, ветхая часовня, кладбище. Ветер гнет тонкие деревца, и кажется, что еще немного и он снесет и погост, и церквушку. Безбрежен простор озера под небом с нависшими свинцовыми облаками. Безразличная к человеку природа вечна. Она наводит тоскливую печаль и размышления о вечном - об одиночестве человека, о его малости на грандиозных просторах. Человек чувствует себя песчинкой мироздания. Композиция картины строгая и ясная. Две трети полотна занимает небо. Только купол часовенки, направленный в небо, противостоит мощи стихии. Вера и только вера поможет человеку выстоять.

Безразличная к человеку природа вечна. Она наводит тоскливую печаль и размышления о вечном - об одиночестве человека, о его малости на грандиозных просторах. Человек чувствует себя песчинкой мироздания. Композиция картины строгая и ясная. Две трети полотна занимает небо. Только купол часовенки, направленный в небо, противостоит мощи стихии. Вера и только вера поможет человеку выстоять.

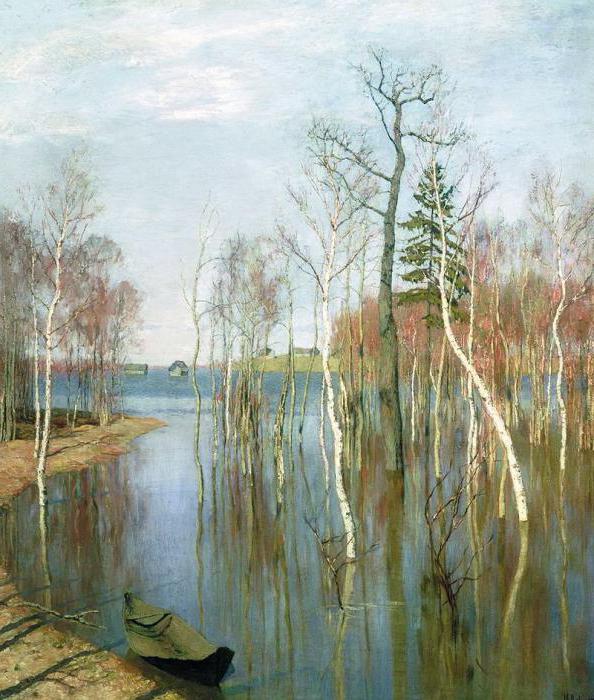

«Весна. Большая вода» (1897)

Последние годы живописца - это его огромный взлет. Нет возможности описать все, что создал в это время Исаак Ильич Левитан, творчество которого чрезвычайно разнообразно. Лирика и светлая поэзия - это его произведение «Весна. Большая вода». С детства весна была его любимым временем года. И вот умудренный жизнью человек поет гимн возрождающейся красоте с нежно-голубым небом, лазурной водой, тонкими светлыми стволами деревьев. Здесь, в этом очарованном краю, царят тишина и покой, в которых растворяется каждый, кому доводится взглянуть на полотно. Итак, кто такой Левитан? Художник-философ, художник-лирик, который лучше всех сумел выразить прелесть неброской русской природы и ее тихое очарование.

С детства весна была его любимым временем года. И вот умудренный жизнью человек поет гимн возрождающейся красоте с нежно-голубым небом, лазурной водой, тонкими светлыми стволами деревьев. Здесь, в этом очарованном краю, царят тишина и покой, в которых растворяется каждый, кому доводится взглянуть на полотно. Итак, кто такой Левитан? Художник-философ, художник-лирик, который лучше всех сумел выразить прелесть неброской русской природы и ее тихое очарование.

Болезнь сердца оборвала жизнь творца, когда ему было тридцать девять лет. Он умер в 1900 году. Слишком рано ушел из жизни Исаак Ильич Левитан. Творчество, все картины, наиболее выдающиеся, мы постарались проанализировать, не упуская главного - его умения наполнять дыханием жизни свои произведения. Ныне его прах находится на

И.И. Левитан – великолепный художник Росси, имеющий европейское происхождение. Он прославился и стал всем известен, как мастер «пейзажного настроения». Углубляясь в биографию этого великого человека каждому читателю становится известно, что он являлся достаточно сильной и очень страстной личностью.

Родился Исаак 18 августа 1860 года. Семья его была очень интеллигентна. По национальности – еврей.

Когда Левитану исполнилось 10 лет, его семейство перебирается в столицу родины. Это припало на 1870 год.

В 13-летнем возрасте Исаак становится студентом местного училища живописи. Свое обучение он проходил у таких известных личностей, как: Саврасов, Перов и Поленов.

В 1875 году у будущей знаменитости умирает мать. Финансовое положение семейства было удручающим и поэтому, училище время от времени старалось им помочь. Спустя год, талант юного Левитана был замечен не только его известными преподавателями, но и самим ректором училища, благодаря чему, парень был освобожден от уплаты за образование. Через год, после того как Исаак потерял и отца, он стал студентом самого Саврасовского класса пейзажа.

После того, как на жизнь самого Императора было совершено покушение, создают указ о запрете евреев проживать на территории России, в частности в Москве. Сам Исаак перебирается в Подмосковье, где рождается его первая картина «Вечер после дождя». После продажи этого известного и очень красивого полотка, художник самостоятельно мог снять себе комнату с мебелью в Москве.

Весной 1885 года художник оканчивает свое обучение.

Во второй половине 80-х годов финансовое положение художника стабилизировалось, а вот здоровье несколько подкачало. Тяжелое детство напомнило о себе заболеванием сердца.

Здоровье наладилось только тогда, когда Левитан вернулся из Крыма, после чего организовывается выставка его пейзажей. Людям было представлено 50 великолепных картин.

3, 4, 6 класс

Биография Левитана Исаака о глвном

Местом рождения Исаака Ильича Левитана стал городок Кибарты Ковенской губернии (Россия), датой – 30 августа 1860 года. Отец преподавал иностранные языки, а затем работал переводчиком. Чтобы вырваться из бедности, Илья Левитан перевозит семейство в Москву. Несмотря на нищету, воспитанию детей уделяется огромное внимание.

В 1873 году Исаак Левитан поступает в Училище живописи, ваяния и зодчества. Ему посчастливилось учиться у именитых педагогов Саврасова, Поленова, Перова. 13-летний Исаак на тот момент уже тесно приобщился к миру искусства благодаря старшему брату, который двумя годами ранее стал учащимся этого же учебного заведения. Еще через два года семья переживает несчастье – умирает мать. Отец юных художников после тяжелой утери серьезно заболел. Спустя два года дети остаются совершенно одни.

Учитывая проявленный талант и упорство в учебе, а также исходя из бедственного положения семьи, все эти годы администрация учебного заведения всячески помогает братьям. Учитель Саврасов, наблюдая за успехами и трудолюбием юного Исаака, зачислил его в свой класс. В этот период Левитан пишет ряд картин, две из которых были отобраны для выставки и приносят пейзажисту денежную премию и малую серебряную медаль.

В 1979 году указом царя введен запрет на проживание евреев в Москве. Осиротевшие дети переезжают в Подмосковье. Исаак продолжает заниматься. Здесь под его кистью рождается такой великолепный пейзаж, как «Вечер после дождя». Большую роль в жизни Левитана сыграла дружба с писателем Антоном Чеховым, которая началась в конце 70-х и продолжалась вплоть до смерти художника. Год изгнания не прошел даром – подмосковные пейзажи вдохновляют молодого живописца на целую серию прекрасных полотен. Через год художник может позволить себе переселиться на Лубянку. В 1885 году Исааку Левитану по завершении училища присваивают квалификацию преподавателя чистописания. Диплом художника ему так и не вручили.

Все трагические события жизни негативно отражаются на самочувствии художника. Вскоре Левитан отправляется в Крым поправлять пошатнувшееся здоровье. Финалом поездки становится персональная выставка. С 1887 по 1890 Исаак дважды выезжает к берегам Волги и привозит оттуда богатейшую коллекцию работ, восхитившую весь художественный мир России. Сочетание таланта и трудолюбия приносит свои плоды – популярность и укрепившееся благосостояние позволяют путешествовать по Европе, сдружиться со знаменитыми художниками, войти в круг общения с импрессионистами. В 91-м году Левитан становится передвижником, заводит знакомство со знаменитым меценатом С. Морозовым, который помогает с обустройством мастерской в Трехсвятительском переулке. В 1892-м картины «Вечерний звон», «У омута» и ряд других становятся частью двадцатой передвижнической выставки. И тут Исаак Левитан вновь вынужден покинуть Москву по очередному указу царя о высылке евреев. Скитания по Тверской и Владимирской областям заканчиваются благодаря усилиям друзей и меценатов.

В последующие годы Левитан продолжает путешествовать, организовывать передвижные выставки, некоторое время живет в Горках, посещает Одессу, Финляндию. В 1898 году Исаак Ильич Левитан становится академиком. Но тяжелое детство, жестокие удары судьбы дали о себе знать – после непродолжительного и безуспешного лечения в Ялте, Левитан вернулся в Москву, где скончался 3 августа 1900 года.

Творчество, интересные факты для 3 класса, 4, 6 класса

Интересные факты и даты из жизни

Крупнейший представитель русской лирической пейзажной живописи 2-й половины 19-го века. В картинах Левитана элегические настроения, печальные раздумья о смысле жизни. Есть у него и картины, полные трагической скорби и безнадежности, и картины, полные бодрости и жизнеутверждения; есть картины, полные тоскливости и картины, полные звонкой радости!

Левитан родился в 1860 году, в семье мелкого железнодорожного служащего. Жили в бедности. К тому же родители рано умерли, и маленький Исаак остался на попечении сестры, которая сама жила за счет поденной работы и лишь изредка подкармливала брата, да штопала старую одежду. Ночевал маленький еврейский мальчик где придется. С детства страстно любил рисовать и в 12 лет поступил в Училище живописи и ваяния. Учителями его были Саврасов и Поленов. Юноша сразу же был замечен учителями как очень талантливый ученик. Саврасов сразу выделил Левитана, но в Училище не любили самого Саврасова за его несдержанный характер, поэтому эту нелюбовь перенесли на мальчика. Блестяще закончив Училище, тем не менее он не получил по окончании заслуженной медали. Жил молодой художник по-прежнему в бедности, не видел повода для радости и всегда был угрюм, подавлен. Душевная угрюмость держала его за руки во время работы. Левитан долго не мог писать светло и прозрачно. Тусклый свет лежал на холстах, краски хмурились. Он никак не мог заставить их улыбатьсяя.

В 1886 году Левитан впервые приехал в Крым и настроение его изменилось. Здесь он впервые понял, что такое чистые краски. Он ощутил с полной ясностью, что только солнце властвует над красками. А солнце и черный цвет несовместимы. Так начался новый период в жизни и творчестве талантливого еврейского художника.

Творчество Левитана - это целая эпоха в развитии русской пейзажной живописи. Продолжая линию лирического пейзажа Саврасова, Левитан достиг огромных высот в искусстве изображения национальной природы. "Поэтом русской природы" справедливо называли Левитана современники. Он тонко чувствовал неброскую красоту и задушевность среднерусского пейзажа. "Левитан показал нам то скромное и сокровенное, что таится в каждом русском пейзаже, - его душу, его очарование", -писал М.В.Нестеров.

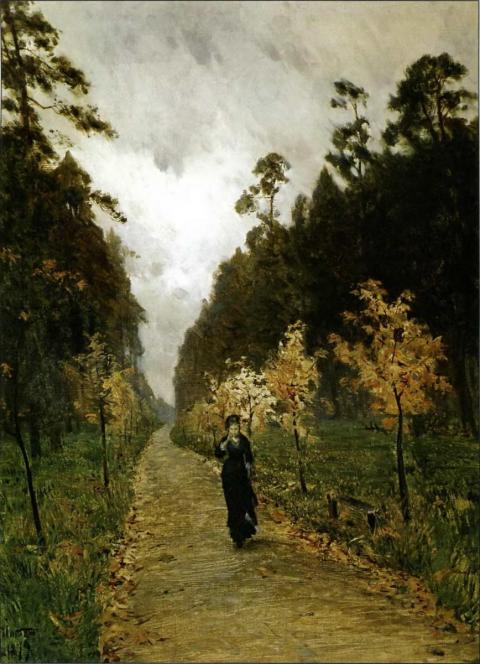

Как-то в конце лета, в сумерки, у калитки своего дома Левитан встретил молодую женщину. Ее узкие руки белели из-под черных кружев. Кружевами были оторочены рукава платья. Мягкая туча закрыла небо. Шел редкий дождь. По-осеннему горько пахли цветы в палисадниках.

Незнакомка стояла у калитки и пыталась раскрыть маленький зонтик. Наконец, он раскрылся и дождь зашуршал по его шелковому верху. Незнакомка медленно пошла прочь. Левитан не видел ее лица, -оно было закрыто зонтиком. В неверном свете он лишь заметил, что она бледна.

Вернувшись домой, он долго вспоминал незнакомку, а этой же осенью написал "Осенний день в Сокольниках". Это была первая его картина, где серая и золотая осень, печальная, как жизнь самого Левитана, дышала с холста осторожной теплотой и щемила у зрителя сердце...

По дорожке Сокольничьего парка, по ворохам опавшей листвы шла молодая женщина в черном - та незнакомка. Она была одна среди осенней рощи, и это одиночество окружало ее ощущением грусти и задумчивости.

Это единственный пейзаж Левитана, где присутствует человек, и то фигуру женщины написал Николай Чехов.

Осень - любимое время года для Левитана, он написал много осенних пейзажей, но этот выделяется тем, что в нем нет трагического звучания, унылого настроения; это очень лирическое полотно, дает ощущение умиротворенности, покоя, тихой радости и светлой грусти.

Перед нами уголок природы с бегущей речкой и березовой рощицей на берегу. А вдали поля, леса и бездонное небо с легкими белыми облаками. День солнечный, не по-осеннему теплый. Воздух прозрачен и свеж.

Торжественный покой царит в природе: прозрачна ясность далей, неподвижна листва на деревьях, по-осеннему спокойна в речке вода.

Светлое радостное настроение создает разнообразная, богатая оттенками гамма красок: медно-золотое убранство рощи, сверкание уже опадающих листьев, красноватые ветки кустарника на фоне синеющей холодной воды, яркая зелень озими вдали и блеклая голубизна неба. Однако, все это великолепие палитры не броское, не вызывающе яркое, а очень скромное, создающее ощущение нежной мечтательности, ожидания счастья. Воистину, лучше Пушкина никто не сказал об этом периоде осени:

Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса!

Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые лес

Картина была написана на берегу озера Удомли в Тверской губернии. Трагическое, полное беспредельной тоски и скорби полотно. Суровая, безразличная к человеку и величественная природа вызывает ощущение тревоги и напряжения.

Сиротливо прилепилась на крутом берегу холодного озера маленькая, почти сгнившая, деревянная церквушка, за которой едва заметны кресты старого кладбища. С косогора, где темные березы гнутся под порывистым ветром, открывается даль глухой реки, потемневшие от ненастья луга, громадное облачное небо. Тяжелые тучи, напитанные холодной влагой, висят над землей. Косые холстины дождя закрывают просторы.

Маленькой песчинкой, затерявшейся во вселенной, чувствует себя здесь человек. Ощущение одиночества, ничтожности человека перед бесконечно великой и вечной природой дает картине подлинно трагическое звучание. Здесь глубокие философские размышления Левитана о смысле жизни и смерти, бытия человека в природе - и все это принимает унылую и безнадежную окраску. Неслучайно во время написания картины Левитан любил слушать траурный марш Бетховена.

Скромное, овеянное тонким лиризмом поэтическое произведение. Тонкие, белые стволы берез, густой ковер изумрудной травы, молодая пушистая зелень недавно распустившейся листвы. Это образ молодой, только что пробудившейся после зимнего оцепенения природы, трогательный и заадушевный. Картина проникнута ощущением светлой радости бытия, согрета теплом неяркого северного солнца.

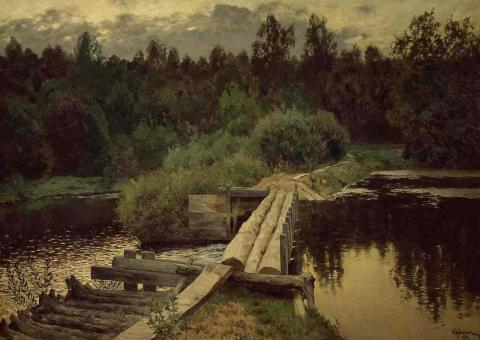

Этюд к этой картине написан Левитаном в имении баронессы Вульф "Берново", с развалившейся мельницей, со старой плотиной через речку, с глубоким темным омутом. Как-то Левитана заинтересовал пейзаж у омута и он принялся его писать. К нему подошла хозяйка имения и спросила: "А знаете, какое интересное место вы пишете? Крестьяне называют его "гиблым местом" и обходят стороной. А еще оно вдохновило Пушкина к его "Русалке". И она рассказала предание, связанное с этой мельницей: у ее прадеда, человека очень крутого нрава, был молодой слуга. Он полюбил дочь мельника. Когда об этом узнал прадед, он в гневе велел забрить своего крепостного в солдаты, а любимая девушка здесь утопилась.

Левитана взволновал рассказ, и он написал картину.

Глубокий черный омут. Над омутом лес, глухой, темный, и куда-то в глубь леса уходит чуть заметная тропинка. Старая запруда, бревна, мостки... Надвигается ночь. На воде искорки заходящего солнца; у берега плотины отражение опрокинутого леса; в небе серые, рваные тучи. Вся картина как бы пронизана чувством затаенной, тревожной печали, тем чувством, которое охватило Левитана, когда он слушал рассказ о гибели молодой девушки, и которое владело им, когда он работал над картиной.

Много-много лет висит эта картина в Третьяковской галерее, и все так же, как в первые годы, подолгу стоят перед ней завороженные зрители.

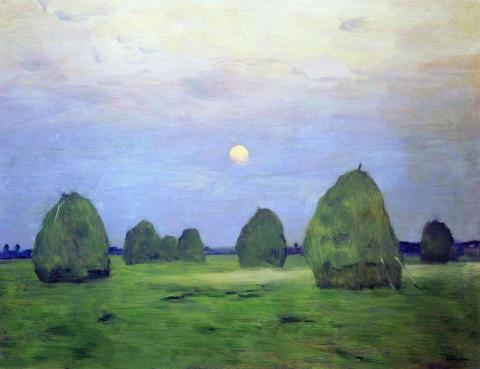

Околица в лучах заходящего солнца, поле со стогами, силуэтно рисующимися в сумеречном свете уходящего дня, задворки деревни, еле освещенные дрожащим светом луны... Такие знакомые, полные глубокой правды картины. Тишина снова входит в живопись Левитана, а вместе с ней и мудрое примирение с жизнью, прощание с нею. Щемяще-грустная нота отчетливо звучит во всех этих произведениях. Их предельная простота и правдивость - результат стремления художника писать только о самом сокровенном. Никакой картинности, никакого сочинительства, никаких броских приемов.

![]()

На смену чувствам одиночества и затерянности человека во вселенной, трагическому ощущению бессмысленности человеческого существования перед вечностью приходит понимание естественности законов жизни, восприятие человека в гармонической слитности с природой. Простая и непритязательная жизнь человека в природе оказывается теперь для Левитана исполненной большого смысла.

Одна из самых замечательных картин Левитана. В то лето он жил недалеко от Болдина. Его ученица и друг Софья Петровна Кувшинникова рассказывает, как однажды они возвращались с охоты и вышли на старое Владимирское шоссе. Картина была полна удивительной тихой прелести. Длинная белеющая полоса дороги убегала среди перелеска в синюю даль. Вдали на ней виднелись фигурки двух богомолок, а старый покосившийся голубец (деревянный могильный памятник с крышей и крестом) со стертой дождями иконкой говорил о давно забытой старине. Все выглядело таким ласковым, уютным. И вдруг Левитан вспомнил, что это за дорога..." Да ведь это Владимирка, та самая Владимирка, Владимирский тракт, по которому когда-то, звякая кандалами, прощло в Сибирь столько несчастного люда!"

Спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль,

Колодников звонкие цепи взметают дорожную пыль...

И пейзаж уже перестал казаться ласковым, уютным... Левитан увидел настоящую Владимирку - дорогу скорби, увидел скованных цепями, голодных, измученных людей, услышал звон кандалов, унылые песни, стоны. И родилась картина.

Дорога, исхоженная тысячами ног, уходит в синюю даль. У дороги - покосившийся голубец. По боковой тропинке идет странница с котомкой. А над дорогой - огромное хмурое небо... И хотя по большой дороге, во Владимирке, идет только одна старушка с котомкой и не видно арестантов в кандалах, мы как бы чувствуем их присутствие, слышим звон кандалов....

Эту картину Левитан не хотел продавать и просто подарил ее Третьякову.

Предельно простая и скромная по своему колориту картина. На сочетании серых и зеленовато-палевых тонах художник изображает темную береговую полосу, серо-стальную гладь воды, темно-серую, глуховатую полосу сгустившихся облаков и беловато-серебристый просвет неба у края картины. Чувствуется присутствие человека: лодки, вытащенные на берег, огоньки на противоположном берегу реки.

Состояние покоя, в который погружена природа, отрешенности от дневной суеты и людских дел помогает художнику показать Волгу во всей ее величавости.

Одна из самых выразительных и красивых картин Левитана. Перед нами предстает широкая панорама волжского пейзажа. Левитан запечатлевает переходный момент, когда пепельно-золотистые краски неба, золотой туман предзакатного часа, окутывающий зеркальную гладь Волги и скрадывающий очертания дальнего берега, еще борются с сумраком наступающего вечера, но вот-вот будут поглощены сгущающейся мглой. Тишина спускается на землю. Легким силуэтом - как страж этой тишины - рисуется в широких просторах волжского пейзажа церковь. Деревья и кусты ближнего берега начинают смотреться темными, обобщенными силуэтами, как и вторая церковь в отдалении, почти тонущая в серовато-мглистой пелене тумана.

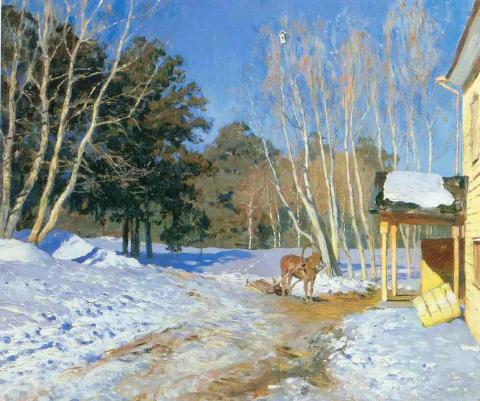

В картине отражается радостное восприятие мира. Художник изображает самое начало весны, когда еще не бегут шумные ручьи, не слышно гомона птиц. Но уже теплые лучи весеннего солнца начинают согревать землю. И этот мягкий, солнечный свет, разлитый в картине, вызывает ощущение наступления весны. Все словно замерло, согретое солнечным теплом. Не шелохнутся деревья, отбрасывающие на снег глубокие тени, гладкая стена дома залита солнечным светом, тихо стоит, погруженная в дрему, лошадка у крыльца. Под действием солнечных лучей снег на крыше крыльца начал подтаивать, глубокие снежные сугробы осели, потеряли свою белизну. В прозрачном воздухе звонко звучат голубой цвет бездонного неба, синие тени на снегу.

Ясное и светлое настроение картины полно ликующей, бездумной радости, созвучной ощущению весны. Полное безлюдье пейзажа помогает почувствовать тишину, разлитую вокруг, погрузиться в созерцание внутренней жизни природы.

Но присутствие человека незримо ощущается в картине: стоящая в ожидании лошадь у крыльца, приоткрытая дверь, скворечник на березе. Это делает картину еще более интимно-лирической и задушевной.