Какие произведения писал Маршак С. Я. в течение жизни

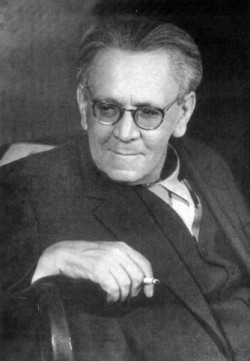

Самуил Яковлевич Маршак - поэт, переводчик, драматург, литературный критик, автор сказок "Двенадцать месяцев" , "Сказка о глупом мышонке" , "Дом, который построил Джек" и многих других произведений.

Маршак Самуил Яковлевич родился 22 октября (3 ноября н.с.) 1887 года в Воронеже в небогатой еврейской семье. Отец, Яков Миронович работал мастером на мыловаренном заводе, был талантливым изобретателем, воспитывал в детях стремление и интерес к знаниям, миру, людям. Мать, Евгения Борисовна Гительсон — была домохозяйкой. Семья Маршака была большая и дружная. Родители старались вырастить детей образованными и трудолюбивыми.

Раннее детство и школьные годы Самуил Маршак провел в городке Острогожске под Воронежем. В период с 1898 по 1906 годы учился в Острогожской 3-й Петербургской и Ялтинской гимназиях. Здесь учитель словесности привил Маршаку любовь к классической поэзии, поощрял первые литературные опыты будущего поэта.

Летом 1902 года Самуил Маршак знакомится с знаменитым исследователем культуры и художественным критиком Владимиром Васильевичем Стасовым. С помощью Стасова Маршак переезжает в Петербург и учится в одной из лучших гимназий. В.В. Стасов показывает его стихи Л.Толстому, Ф.Шаляпину, И.Репину, А.Горькому.

С 1904 по 1906 год , когда В.В.Стасова не стало, юнный поэт жил в Ялте в семье М. Горького. Дружба Маршака и Горького продолжалась всю жизнь.

После революции 1905 года из-за царских репрессий семья Горького была вынуждена покинуть Крым. Маршак вернулся в Петербург, где к тому времени уже работал на заводе за Невской заставой его отец.

В 1911 году Самуил Маршак вместе со своим другом, поэтом Яковом Годиным, и группой еврейской молодежи совершил длительное путешествие по Ближнему Востоку. Лирические стихотворения, посвященные этой поездке, принадлежат к числу наиболее удачных в творчестве молодого Маршака.

В этой поездке Маршак знакомится со своей будущей женой, Софьей Михайловной Мильвидской. По возвращении они поженились.

В конце сентября 1912 года С. Я. Маршак и его супруга отправились в Англию. Там Маршак учился сначала в политехникуме, затем в Лондонском университете. Во время каникул он много путешествовал пешком по Англии, слушал английские народные песни и баллады. Уже тогда начал работать над переводами английских баллад, впоследствии прославившими его. Маршак - один из лучших поэтов - переводчиков России: его переводы Шекспира, Бернса впервые открыли их поэзию российским читателям.

В 1914 году Маршак вернулся на родину, публиковал свои переводы в журналах «Северные записки» и «Русская мысль». В военные годы занимался помощью детям беженцев.

В 1915 году семья Маршака жила в Финляндии в природном санатории док. Любека.

С 1918 года живет в Петрозаводске, затем - в Екатеринодаре.

В 1919 году под псевдонимом «Доктор Фрикен» издает первый сборник " Сатиры и эпиграммы" .

В 1920 году в Екатеринодаре Маршак создает один из первых в России детских театров и пишет для него пьесы.

В 1923 году он выпускает свои первые стихотворные детские книги "Дом, который построил Джек" , "Детки в клетке", "Сказка о глупом мышонке". Маршак является основателем и первым заведующим кафедрой английского языка Кубанского политехнического института.

В 1922 году Маршак переезжает в Петроград. Тут вместе с учёным-фольклористом Ольгой Капицей руководил студией детских писателей в Институте дошкольного образования Наркомпроса.

В 1923 году Самуил Маршак организовал детский журнал "Воробей". На протяжении нескольких лет Маршак руководил Ленинградской редакцией Детгиза, Ленгосиздата, издательства "Молодая гвардия", имел отношение к журналу "Чиж", вёл "Литературный кружок".

В 1934 году на Первом съезде советских писателей С. Я. Маршак сделал доклад о детской литературе и был избран членом правления СП СССР.

В 1939—1947 годах он был депутатом Московского городского Совета депутатов трудящихся.

В 1937 году было разгромлено созданное в Ленинграде Маршаком детское издательство, лучшие его воспитанники репрессированы.

В 1938 году Маршак переселился в Москву.

В годы Великой Отечественной войны писатель активно работал в жанре сатиры, публикуя стихи в "Правде". Маршак передавал крупные суммы денег для созданных в Литве интернатов и детского сада для еврейских детей-сирот, родители которых погибли во время Холокоста.

В послевоенные годы вышла книги стихов Маршака — "Почта военная" , "Быль-небылица" , поэтическая энциклопедия "Веселое путешествие от А до Я" .

В 1960 году Маршак публикует автобиографическую повесть "В начале жизни" .

В 1961 году — сборник статей и заметок о поэтическом мастерстве "Воспитание словом" .

В 1962 году вышел сборник взрослых произведений Маршака " Избранная лирика".

С. Я. Маршак — автор ставших классикой переводов сонетов Вильяма Шекспира, песен и баллад Роберта Бёрнса, стихов Уильяма Блейка, У. Вордсворта, Дж. Китса, Р. Киплинга, Э. Лира, А. А. Милна, Дж. Остин, Мао Цзэдуна, а также произведений украинских, белорусских, литовских, армянских и других поэтов. За переводы из Роберта Бёрнса Маршак был удостоен звания почётного гражданина Шотландии.

Среди драматургических сочинений Самуила Маршака особой популярностью пользуются пьесы-сказки "Двенадцать месяцев" , "Умные вещи" , "Кошкин дом".

4 июля 1964 года Самуил Яковлевич Маршак скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Биография Самуила Яковлевича Маршака

Самуил Маршак родился 22 октября (3 ноября) 1887 года в Воронеже, в семье заводского мастера. Фамилия «Маршак» является аббревиатурой — «морену рабейну Шломо Клугер» — «учитель наш, господин наш, Соломон Мудрый».

Самуил Маршак рано начал писать стихи, считался вундеркиндом. В 1902 семья Маршака переехала в Петербург, где Самуил познакомился с искусствоведом В. В. Стасовым, на которого произвёл впечатление «? la Пушкин молодой», а через него — с Горьким и Шаляпиным. В 1904—1906 годах Маршак жил в семье Горького в Ялте. Печататься начал в 1907 году, первые его опубликованные стихи были сионистского содержания, посвящены памяти Т. Герцля; вскоре Маршак отошёл от политики.

С 1912 по 1914 год Маршак слушает лекции на факультете искусства Лондонского университета. В последующие три года он публикуют в России свои первые переводы английской поэзии.

В 1920 году, живя в Краснодаре (бывший Екатеринодар), Маршак организует там комплекс культурных учреждений для детей, в частности создает один из первых в России детских театров и пишет для него пьесы. В 1923 году он выпускает свои первые стихотворные детские книги («Дом, который построил Джек», «Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке»).

В 1922 году Маршак переезжает в Петроград, вместе с учёным-фольклористом О. И. Капицей руководил студией детских писателей в Институте дошкольного образования Наркомпроса, организовал (1923) детский журнал «Воробей» (в 1924—1925 годах — «Новый Робинзон»), где в числе прочих печатались такие мастера литературы, как Б. С. Житков, В. В. Бианки, Е. Л. Шварц. На протяжении нескольких лет Маршак также руководил Ленинградской редакцией Детгиза.

Перу Маршака принадлежат знаменитые детские сказки («Двенадцать месяцев», «Горя бояться — счастья не видать», «Умные вещи» и др.), многочисленные дидактические произведения («Пожар», «Почта», «Война с Днепром»), сатирический памфлет «Мистер Твистер», поэма «Рассказ о неизвестном герое», ряд произведений на военные и политические темы («Почта военная», «Быль-небылица», «Круглый год» и др.).

В годы Великой Отечественной войны писатель активно работал в жанре сатиры, публикуя стихи в «Правде» и создавая плакаты в содружестве с Кукрыниксами).

В 1960 году Маршак публикует автобиографическую повесть «В начале жизни», в 1961 году — «Воспитание словом» (сборник статей и заметок о поэтическом мастерстве).

Практически во всё время своей литературной деятельности (более 50 лет) Маршак продолжает писать и стихотворные фельетоны, и серьёзную, «взрослую» лирику. В 1962 году у него вышел сборник «Избранная лирика»; ему принадлежит также отдельно избранный цикл «Лирические эпиграммы».

Кроме того, Маршак — автор ставших классическими переводов сонетов В. Шекспира, песен и баллад Р. Бёрнса, стихов У. Блейка, У. Вордсворта, Дж. Китса, Р. Киплинга, Э. Лира, А. Милна, а также произведений украинских, белорусских, литовских, армянских и других поэтов.

Книги Маршака переведены на многие языки мира. Писатель четыре раза был награждён Сталинской премией (1942, 1946, 1949, 1951), двумя орденами Ленина, другими орденами и медалями.

Самуил Яковлевич Маршак скончался 4 июля 1964 года в Москве. На родине писателя в Воронеже имя писателя носит улица.

История семьи Маршака

Имя его вошло в нашу жизнь с детства. Своим детям, а затем внукам мы читали его стихи, одновременно формируя вкус к настоящей литературе. Когда повзрослели наши дети, мы приобщили их к переводам известного поэта и переводчика. А замечательные материалы Михаила Миллера поведали читателям о еврейской лирике, корнях поэта, переводчика, журналиста - гениального Самуила Яковлевича Маршака.

Семья Самуила Яковлевича Маршака вела свой род от талмудистских предков, в частности, от Ахарона Шмуэля бен Исраэля Койдановера. И если сложить первые буквы, то получится МАХАРШАК.

Конечно, Самуил Яковлевич все это великолепно знал, потому что с шестилетнего возраста, живя в Витебске у дедушки, изучал иврит. А стихи он начал писать, будучи гимназистом. Именно тогда, в декабре 1902 года, по просьбе великого В. Стасова сочинил он текст кантаты, которую исполнил синагогальный хор в память об умершем в том же году в Бад-Хомбурге, в Германии, талантливом российском скульпторе-еврее Марке (Мордехае) Антокольском.

На этой панихиде присутствовал известный меценат и ученый, барон Давид Гинцбург. Именно он познакомил одаренного еврейского мальчика Сему (так стали называть его новые друзья), написавшего стихи к кантате, со своим другом - Владимиром Стасовым, а тот в свою очередь пригласил его к себе домой, где позднее с юным Маршаком познакомился Максим Горький. Это и решило его судьбу - он стал литератором.

Еще в 1904 году, живя в семье Горького, Маршак опубликовал в петербургском журнале "Еврейская жизнь" свои первые элегии, в том числе "Над открытой могилой", посвященную памяти сионистского лидера Теодора Герцля, незадолго перед этим умершего в Австрии от сердечного приступа.

Об этих юношеских годах он написал подробнее в своих воспоминаниях (через тридцать три года):

"... Я жил в это время в семье Горького, у Екатерины Павловны Пешковой - сначала на углу Аутской и Морской в Петербурге, а потом на горе Дарсан (Крым), на даче художника Ярцева.

Наступали тревожные дни (первая русская революция 1905 г.). Помню, однажды утром меня разбудил семилетний сын Горького, Максим.

Там какой-то дяденька пришел... Кажется, генерал!

Простите, не генерал, а полицейский пристав, - раздался из передней подчеркнуто вежливый голос.

Не помню, зачем приходил он к Пешковым, но дело обошлось без неприятностей. Вскоре Екатерина Павловна уехала в Питер на свидание с Алексеем Максимовичем, который был незадолго до этого арестован и заключен в Петропавловскую крепость".

Прошло немного времени, и в Ялту после заключения в крепости приехал Алексей Максимович. Он так изменился внешне, что Маршак чуть его узнал:

"... Жесткая рыжеватая бородка, которую он отпустил в тюрьме, сильно изменила его лицо. Он выглядел как будто суровее и сосредоточеннее. Изменила его наружность и одежда, в которой я его никогда не видал, - обыкновенный пиджачный костюм, просторно и ловко сидевший на нем. Многие из его подражателей еще долго носили, или, вернее, "донашивали", горьковскую блузу, горьковскую прическу, а он с легкостью отказался от внешнего обличья, в котором его застала пришедшая к нему слава".

Маршак не любил писать о себе. В своих мемуарах он охотно рассказывал о многочисленных писателях, о встречах с ними, о том, чем отличались их произведения. Вот и о родном брате Илье он написал большой очерк "Поэзия науки". В нем он со свойственной ему поэтической краткостью показал недолгую, но напряженную и интересную жизнь М. Ильина. (Такой псевдоним выбрал себе младший брат Илья.)

Маршак не любил писать о себе. В своих мемуарах он охотно рассказывал о многочисленных писателях, о встречах с ними, о том, чем отличались их произведения. Вот и о родном брате Илье он написал большой очерк "Поэзия науки". В нем он со свойственной ему поэтической краткостью показал недолгую, но напряженную и интересную жизнь М. Ильина. (Такой псевдоним выбрал себе младший брат Илья.)

В конце концов после многих детских увлечений перед ним открылись "два окна - телескоп и микроскоп: одно - в мир бесконечно большой, другое - в бесконечно малый, его главным призванием стала химия". И дальше Маршак показывает "корни" всего происшедшего: "В этом больше всего сказалось влияние отца, который самоучкой, на практике и по книгам овладел основами химии и химической технологии. Это был неутомимый экспериментатор, всю жизнь мечтавший о своей лаборатории, но вынужденный довольствоваться должностью мастера на мыловаренном заводе. В минуты, свободные от работы и чтения газет, он рассказывал маленькому сыну о чудесах химических превращений, а иной раз занимался в его присутствии опытами. Среди колб, реторт и пробирок, в которых различные растворы то и дело меняли свою окраску, отец казался ему волшебником".

Это было в начале века. Вся семья Якова Маршака переехала в Петербург. Здесь он поступил на химический завод, находившийся за Московской заставой. А сыновья его увлекались литературой. Старший, Муля (Мойсей Маршак, старший брат поэта. Умер в 1944 г. в Москве) во время длительных походов из города на 6-ю версту, где они жили, рассказывал Самуилу и младшему, Илюше, всевозможные повести, тут же им выдуманные. Сема сразу же включался, импровизируя продолжение этих историй.

Брат слушал их, затаив дыхание, и требовал все новых и новых приключенческих историй. Когда фантазия Маршака иссякала, он придумывал внезапный конец. Это был какой-нибудь взрыв или природный катаклизм, что очень огорчало младшего Илюшу. В таких случаях он со слезами на глазах умолял брата пощадить жизнь выдуманных персонажей. Но из-за легочной болезни Самуилу пришлось оторваться от большой и дружной семьи. Его перевели из петербургской в ялтинскую гимназию. Именно там он сближается в 1905-1906 годах с еврейской молодежью, участвует в выпуске журнала "Молодая Иудея". С идиш он переводит поэму Х.-Н. Бялика "Дос летцте ворт" ("Последнее слово").

В те же годы под влиянием Ицхака Бен-Цви Маршак примыкает к движению "Поалей Цион", ведет нелегальную работу среди учащейся молодежи, сотрудничает в газете "Еврейская рабочая хроника". После возвращения в Петербург начинает активно писать в журналы "Еврейская жизнь" и "Еврейский мир". В них были опубликованы многие стихи Маршака на библейские темы: "Из пророков", "Песни скорби", "Шир Цион", "Из еврейских легенд", "Книга Руфь" и другие.

Кроме того, в Петербурге Маршак сотрудничает в популярном журнале "Сатирикон", сближается с известным поэтом-сатириком Сашей Черным (Гликберг).

Вернувшись в Петербург, вместе с повзрослевшими братом и сестрами он затеял выпуск рукописного юмористического журнала "Черт знает что". В журнале публиковался Саша Черный. Но вскоре журнал прекратил существование. На его закрытии настоял отец - за слишком острые эпиграммы на знакомых.

Немногим известно, что в 24 года Самуил Яковлевич отправился на Святую Землю. Осенью 1911 года со своим другом, поэтом Яшей Годиным, он совершает путешествие в Эрец Исраэль, которая тогда называлась Палестиной, и Сирию. Под Иерусалимом они живут в палаточном городке, знакомятся со страной. Оттуда он посылает в Петербург в сионистский журнал "Рассвет" свои путевые очерки (часть из них была опубликована).

В Израиле в настоящее время живет внук Маршака Алексей Сперанский. Еще находясь в Москве, он по заданию отца, Иманнуэля, старшего сына Самуила Яковлевича Маршака, помогал ему в архивном поиске поэтических произведений деда. Вот что он рассказывает: "Стихи, написанные в Палестине или посвященные Палестине, - в основном лирические. Они никогда не публиковались при жизни деда и не опубликованы, по-видимому, до сих пор в России.

В семейных архивах есть одно также никогда не публиковавшееся стихотворение, написанное незадолго до путешествия в Палестину:

"... Снится мне: в родную землю

Мы войдем в огнях заката

С запыленною одеждой,

Замедленною стопой...

И, войдя в святые стены,

Подойдем к Ерусалиму,

Мы безмолвно на коленях

Этот день благословим...

И с холмов окинем взглядом

Мы долину Иордана,

Над которой пролетели

Многоскорбные века...

И над павшими в пустыне,

Пред лицом тысячелетий

В блеске желтого заката

Зарыдаем в тишине...

А назавтра, на рассвете,

Выйдет с песней дочь народа

Собирать цветы в долине,

Где блуждала Суламифь...

Подойдет она к обрыву,

Поглядит с улыбкой в воду.

И знакомому виденью

Засмеется Иордан".

Давайте вспомним яркие, запоминающиеся детские стихи Маршака: «Детки в клетке», «Мистер Твистер», «Рассеянный». В них он воспитывает в детях любовь и уважение к людям, в аллегорической форме выступает против расизма, за братство и равноправие людей всех рас и оттенков кожи. Маршак - мастер сатирического стиха и эпиграммы.

В тяжелые годы борьбы с гитлеровским нацизмом Маршак сблизился со многими деятелями Еврейского антифашистского комитета, особенно с Соломоном Михоэлсом. Он стал членом этого комитета, много переводил еврейских поэтов, писавших на идиш. Особенно плодотворной была его дружба с Львом Квитко. В письме к своему другу и единомышленнику Корнею Ивановичу Чуковскому, который тоже много помогал Квитко, он писал: «Я сделал все что мог, чтобы по моим переводам читатель, не знающий подлинника, узнал и полюбил стихи Л. Квитко».

После разгрома Еврейского антифашистского комитета опасность снова нависла над Маршаком. Известен факт изъятия кагэбистами книги с его автографом, которую он подарил выдающемуся профессору-терапевту Я. Г. Этингеру. Это был сборник сонетов великого английского драматурга Шекспира в его переводе. На титульной странице этой книги Самуил Яковлевич написал: «Пришли сонеты в СССР сквозь долгие века. Тому причиной Этингер, лечивший Маршака». (Следователи пытались использовать этот подарок как доказательство «преступной связи» поэта с «врачами-отравителями». Этингер умер в тюрьме 2 марта 1951 года.)

Из воспоминаний внука Маршака известно, что гэбисты постоянно держали под наблюдением все семейство Маршаков. Сын Самуила Яковлевича, Иммануэль Самойлович Маршак, был крупным советским физиком. Он сделал выдающееся открытие в области импульсных источников света, создал собственную школу специалистов, чем очень гордился С. Я. Маршак. (Впоследствии эта лаборатория была превращена в институт.)

Но когда Иммануэлю Самойловичу в середине 60-х годов XX века присудили одну из почетнейших наград в физике - Золотую медаль Дюпона, получить ее он не смог. По решению «компетентных органов», его не выпустили за границу, объяснив, что опасаются провокаций, попыток «опорочить имя Маршака». Возможно, они не были уверены, что известный физик вернется домой.

На закате жизни Самуил Маршак все чаще обращается к еврейской теме. В 1960 году он опубликовал автобиографическую повесть «В начале жизни. Страницы воспоминаний». В ней он с большой теплотой пишет о своем первом учителе иврита Халамейзере, с чувством ностальгии вспоминает быт евреев провинциального Витебска. Между прочим, из рассказов израильтян-ватиким мне известно, что жил он у бабушки Блюмы, у которой было еще две сестры - Фрида и Аня. Все они - потомки Любавичского Ребе. Прадеда Самуила Маршака звали Мордехай, и был он образованным евреем, работал провизором в аптеке местечка Столбцы.

Еще одна любопытная деталь. Сестра его бабушки Фрида в юности дружила с Залманом Шазаром, который впоследствии стал президентом Израиля.

Сразу после окончания Второй мировой войны Маршаком был подготовлен в переводе с идиш поэтический цикл «Песни гетто», который был издан в США. Одна из этих песен «Домик в Литве» была сложена узницей Шауляйского гетто Ханной Хаитин и впервые появилась в переводе Маршака в тель-авивском журнале «Сион» (1970).

Маршак много сил и умения отдал переводам из английской поэзии. Его мастерство в этом деле было настолько высоко, что опубликованные стихи воспринимаются как оригинальные. Особенно это относится к балладам Роберта Бернса, сонетам Вильяма Шекспира, стихам Вильяма Блейка, поэзии Редьярда Киплинга. Но переводы с идиш малоизвестны, потому что многие журналы настороженно относились к творчеству еврейских поэтов. Сохранились блестящие переводы стихов Льва Квитко, Давида Гофштейна, Шмуэля Галкина, Рахели Баумволь, Шике (Овсея) Дриза и других.

Говоря о судьбе близких Самуила Яковлевича, нужно вспомнить рано ушедшего из жизни его младшего брата Илью. Мастер научно-популярной литературы, он прославился своими рассказами и книгами «Горы и люди», «Рассказ о великом плане». Последняя вышла в Америке с предисловием Горького и называлась «Азбука новой России».

В самой семье Маршака рано ушли из жизни его маленькая дочь Натанэль и младший сын Яков, скончавшийся в юности от тяжелой болезни. Старший, Иммануэль, последние годы жизни практически был отстранен от научной работы (огромную обиду ему нанесли тогдашние руководители советского военно-промышленного комплекса, Д. Ф. Устинов и ряд его подчиненных, лишив Маршака возможности подбирать кадры и возглавлять институт, им же созданный).

В самой семье Маршака рано ушли из жизни его маленькая дочь Натанэль и младший сын Яков, скончавшийся в юности от тяжелой болезни. Старший, Иммануэль, последние годы жизни практически был отстранен от научной работы (огромную обиду ему нанесли тогдашние руководители советского военно-промышленного комплекса, Д. Ф. Устинов и ряд его подчиненных, лишив Маршака возможности подбирать кадры и возглавлять институт, им же созданный).

Многие годы после смерти Самуила Яковлевича его старший сын неизменно соблюдал традиции отца: в квартире Маршака в Москве на улице Чкалова, возле Курского вокзала, продолжали регулярно собираться друзья и приятели поэта...

Это литературовед Зиновий Паперный, поэты Валентин Берестов и Наум Коржавин (Мандель), художник Май Митурич, вдова Михоэлса Анастасия Потоцкая. Еще при жизни Маршака здесь бывали Соломон Михоэлс, Александр Твардовский, Анна Ахматова, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский и многие другие деятели литературы и искусства.

В жизни некоторых из них Маршак принял живейшее участие: защищал от нападок; тех, кому требовалась помощь, поддерживал материально. В 1948 году написал стихотворение «Памяти Михоэлса». Но опубликовать его тогда не удалось. Оно увидело свет лишь в 1970 году. Малоизвестный факт: с 1959 по 1961 год литературным секретарем у Маршака работал ныне известный телеведущий Владимир Познер. Попал он к нему благодаря своему увлечению - переводил с английского поэтов XVII века. Эти переводы попали к Самуилу Яковлевичу, и он одобрил увлечение выпускника биофака МГУ.

Правда, чтобы не баловать своего юного помощника, он определил ему жалованье всего семьдесят рублей в месяц. И установил далекий от творчества круг обязанностей - вести переписку с зарубежными коллегами, издателями и почитателями... Впоследствии Познер признавался, что тяготился этой работой, однако из-за уважения к Маршаку как канцелярист терпеливо корпел над письмами, которые нескончаемым потоком поступали к известному во всем мире поэту.

К Маршаку родители часто водили талантливых детей на «прослушивание». Одним из таких дарований был популярный ныне юморист Леон Измайлов...

Маршак и Чуковский. Два удивительных детских поэта. Однажды на юбилее прославленного в стране академика-историка, специалиста по истории Франции, лауреата и т. д. (кстати, тоже еврея), Евгения Викторовича Тарле, Чуковский подначил Самуила Яковлевича, что даже ему не удастся подобрать рифму к фамилии юбиляра.

В ответ Маршак мгновенно выдал экспромт:

«В один присест историк Тарле

Мог написать (как я в альбом)

Огромный том о каждом Карле

И о Людовике любом».

Одно из последних его добрых дел - выступление в защиту молодого поэта Иосифа Бродского. Больной Маршак узнал от друзей, что в Ленинграде затеяли, по указанию Обкома партии, суд над Бродским, и возмутился до глубины души.

«Когда я начинал жить - кругом была эта мерзость, и вот теперь, когда я уже старик, опять...»

Он попросил своего сына Иммануэля отправить в Ленинградский суд телеграмму в защиту молодого поэта, текст которой был составлен им вместе с Корнеем Чуковским...

Остались и печальные записки Корнея Чуковского о последних днях Маршака, которые они тогда провели вместе: «Мы жили тогда в санатории. Слепой, оглохший, отравленный антибиотиками, изможденный бессонницами, исцарапавший себя до крови из-за лютой аллергии, он в полной мере сохранил свою могучую литературную потенцию... Он сидит у стола полумертвый, на столе груда рукописей... «Чтобы забыться от смертельной тоски, - говорит он, - я за ночь перевел семь стихотворений...»

Самуил Яковлевич Маршак скончался 4 июля 1964 года в Москве. Редакция журнала «Новый мир» писала о нем в некрологе: «Всего лишь за две недели до смерти, уже едва видя написанный текст, он читал нам новые стихи, делился замыслами...»

Да, он не прекращал своего высокого творчества до последнего дня. Таким он и остался в благодарной памяти тех, кто хорошо знал и до сих пор любит его блистательную поэзию.

Автобиография

Я родился в 1887 году 22 октября старого стиля (3 ноября нового) в

Я родился в 1887 году 22 октября старого стиля (3 ноября нового) в

городе Воронеже.

Написал я эту обычную для жизнеописаний фразу и подумал: как уместить

на нескольких страницах краткой автобиографии долгую жизнь, полную множества

событий? Один перечень памятных дат занял бы немало места.

Но ведь этот небольшой сборник стихов, написанных в разные годы

(примерно с 1908 по 1963), в сущности, и есть моя краткая автобиография.

Здесь читатель найдет стихи, в которых отразились разные периоды моей жизни,

начиная с детских и отроческих лет, проведенных на окраинах Воронежа и

Острогожска.

Отец мой, Яков Миронович Маршак, работал мастером на заводах (потому-то

мы и жили на фабричных окраинах). Но работа на мелких кустарных заводишках

не удовлетворяла одаренного человека, который самоучкой постиг основы химии

и непрестанно занимался различными опытами. В поисках лучшего применения

своих сил и знаний отец со всей семьей переезжал из города в город, пока

наконец не устроился на постоянное жительство в Петербурге. Память об этих

бесконечных и нелегких переездах сохранилась в стихах о моем детстве.

В Острогожске я поступил в гимназию. Выдержал экзамены на круглые

пятерки, но принят был не сразу из-за существовавшей тогда для

учеников-евреев процентной нормы. Сочинять стихи я начал еще до того, как

научился писать. Многим обязан я одному из моих гимназических учителей,

Владимиру Ивановичу Теплых, который стремился привить ученикам любовь к

строгому и простому, лишенному вычурности и банальности языку.

Так бы я и прожил в маленьком, тихом Острогожске до окончания гимназии,

если бы не случайный и совершенно неожиданный поворот в моей судьбе.

Вскоре после того, как отец нашел работу в Питере, туда переехала и моя

мать с младшими детьми. Но и в столице семья наша жила на окраинах,

попеременно за всеми заставами - Московской, Нарвской и Невской.

Только я и мой старший брат остались в Острогожске. Перевестись в

Петербургскую гимназию нам было еще труднее, чем поступить в острогожскую.

Случайно во время летних каникул я познакомился в Петербурге с известным

критиком Владимиром Васильевичем Стасовым. Он встретил меня необыкновенно

радушно и горячо, как встречал многих молодых музыкантов, художников,

писателей, артистов.

Помню слова из воспоминаний Шаляпина: "Этот человек как бы обнял меня

душою своей".

Познакомившись с моими стихами, Владимир Васильевич подарил мне целую

библиотечку классиков, а во время наших встреч много рассказывал о своем

знакомстве с Глинкой, Тургеневым, Герценом, Гончаровым, Львом Толстым.

Мусоргским. Стасов был для меня как бы мостом чуть ли не в пушкинскую эпоху.

Ведь родился он в январе 1824 года, до восстания декабристов, в год смерти

Байрона.

Осенью 1902 года я вернулся в Острогожск, а вскоре пришло письмо от

Стасова, что он добился моего перевода в петербургскую 3-ю гимназию - одну

из немногих, где после реформы министра Ванновского сохранилось в полном

объеме преподавание древних языков. Эта гимназия была параднее и официальное

моей острогожской. В среде бойких и щеголеватых столичных гимназистов я

казался - самому себе и другим - скромным и робким провинциалом. Гораздо

свободнее и увереннее чувствовал я себя в доме у Стасова и в просторных

залах Публичной библиотеки, где Владимир Васильевич заведовал художественным

отделом. Кого только не встречал я здесь - профессоров и студентов,

композиторов, художников и писателей, знаменитых и еще никому не известных.

Стасов возил меня в музей Академии

художеств смотреть замечательные рисунки Александра Иванова, а в

библиотеке показывал мне собрание народных лубочных картинок с надписями в

стихах и в прозе. Он же впервые заинтересовал меня русскими сказками,

песнями и былинами.

На даче у Стасова, в деревне Старожиловке, в 1904 году я встретился с

Горьким и Шаляпиным, и эта встреча повела к новому повороту в моей судьбе.

Узнав от Стасова, что с переезда в Питер я часто болею, Горький предложил

мне поселиться в Ялте. И тут же обратился к Шаляпину: "Устроим это, Федор?"

- "Устроим, устроим!" - весело ответил Шаляпин.

А через месяц пришло от Горького из Ялты известие о том, что я принят в

ялтинскую гимназию и буду жить в его семье, у Екатерины Павловны Пешковой.

Я приехал в Ялту, когда там еще свежа была память о недавно

скончавшемся Чехове. В этом сборнике помещены стихи, в которых я вспоминаю

впервые увиденный мною тогда осиротевший чеховский домик на краю города.

Никогда не забуду, как приветливо встретила меня - в ту пору еще совсем

молодая - Екатерина Павловна Пешкова. Алексея Максимовича в Ялте уже не

было, но и до его нового приезда дом, где жила семья Пешковых, был как бы

наэлектризован надвигавшейся революцией.

В 1905 году город-курорт нельзя было узнать. Здесь в первый раз увидел

я на улицах огненные полотнища знамен, услышал под открытым небом речи и

песни революции. Помню, как в Ялту приехал Алексей Максимович, незадолго до

того выпущенный из Петропавловской крепости. За это время он заметно

осунулся, побледнел и отрастил небольшую рыжеватую бороду. У Екатерины

Павловны он читал вслух написанную им в крепости пьесу "Дети Солнца".

Вскоре после бурных месяцев 1905 года в Ялте начались повальные аресты

и обыски. Здесь в это время властвовал свирепый градоначальник, генерал

Думбадзе. Многие покидали город, чтобы избежать ареста. Вернувшись в Ялту из

Питера в августе 1906 года после каникул, я не нашел здесь семьи Пешковых.

Я остался в городе один. Снимал комнатку где-то на Старом базаре, давал

уроки. В эти месяцы одиночества я запоем читал новую, неизвестную мне до

того литературу - Ибсена, Гауптмана, Метерлинка, Эдгара По, Бодлера,

Верлена, Оскара Уайльда, наших поэтов-символистов. Разобраться в новых для

меня литературных течениях было нелегко, но они не поколебали той основы,

которую прочно заложили в моем сознании Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Некрасов,

Тютчев, Фет, Толстой и Чехов, народный эпос, Шекспир и Сервантес.

Зимой 1906 года меня вызвал к себе директор гимназии. Под строгим

секретом он предупредил меня, что мне грозит исключение из гимназии и арест,

и посоветовал покинуть Ялту как можно незаметнее и скорее.

И вот я снова очутился в Питере. Стасов незадолго до того умер, Горький

был за границей. Как и многим другим людям моего возраста, мне пришлось

самому, без чьей-либо помощи, пробивать себе дорогу в литературу. Печататься

я начал с 1907 года в альманахах, а позднее в только что возникшем журнале

"Сатирикон" и в других еженедельниках. Несколько стихотворений, написанных в

ранней молодости, лирических и сатирических, вошло в эту книгу.

Среди поэтов, которых я и до того знал и любил, особое место занял в

эти годы Александр Блок. Помню, с каким волнением читал я ему в его скромно

обставленном кабинете свои стихи. И дело было тут не только в том, что

передо мною находился прославленный, уже владевший умами молодежи поэт. С

первой встречи он поразил меня своей необычной - открытой и бесстрашной -

правдивостью и какой-то трагической серьезностью. Так обдуманны были его

слова, так чужды суеты его движения и жесты. Блока можно было часто

встретить в белые ночи одиноко шагающим по прямым улицам и проспектам

Петербурга, и он казался мне тогда как бы воплощением этого бессонного

города. Больше всего образ его связан в моей памяти с питерскими Островами.

В одном из стихотворений я писал:

Давно стихами говорит Нева.

Страницей Гоголя ложится Невский.

Весь Летний сад - Онегина глава.

О Блоке вспоминают Острова,

А по Разъезжей бродит Достоевский...

В самом начале 1912 года я заручился согласием нескольких редакций

газет и журналов печатать мои корреспонденции и уехал учиться в Англию.

Вскоре по приезде я и моя молодая жена, Софья Михайловна, поступили в

Лондонский университет: я - на факультет искусств (по-нашему -

филологический), жена - на факультет точных наук.

На моем факультете основательно изучали английский язык, его историю, а

также историю литературы. Особенно много времени уделялось Шекспиру. Но,

пожалуй, больше всего подружила меня с английской поэзией университетская

библиотека. В тесных, сплошь заставленных шкафами комнатах, откуда

открывался вид на деловитую, кишевшую баржами и пароходами Темзу, я впервые

узнал то, что переводил впоследствии, - сонеты Шекспира, стихи Вильяма

Блейка, Роберта Бернса, Джона Китса, Роберта Браунинга, Киплинга. А еще

набрел я в этой библиотеке на замечательный английский детский фольклор,

полный причудливого юмора. Воссоздать на русском языке эти трудно

поддающиеся переводу классические стихи, песенки и прибаутки помогло мне мое

давнее знакомство с нашим русским детским фольклором.

Так как литературных заработков нам едва хватало на жизнь, мне с женой

довелось жить в самых демократических районах Лондона - сначала в северной

его части, потом в самой бедной и густо населенной - восточной, и только под

конец мы выбрались в один из центральных районов поблизости от Британского

музея, где жило много таких же студентов-иностранцев, как и мы.

А на каникулах мы совершали пешие прогулки по стране, измерили шагами

два южных графства (области) - Девоншир и Корнуолл. Во время одной из

далеких прогулок мы познакомились и подружились с очень интересной лесной

школой в Уэльсе ("Школой простой жизни"), с ее учителями и ребятами.

Все это оказало влияние на мою дальнейшую судьбу и работу.

В ранней молодости, когда я больше всего любил в поэзии лирику, а в

печать отдавал чаще всего сатирические стихи, я и представить себе не мог,

что со временем переводы и детская литература займут большое место в моей

работе. Одно из первых моих стихотворений, помещенных в "Сатириконе"

("Жалоба"), было эпиграммой на переводчиков того времени, когда у нас

печаталось много переводов из французской, бельгийской, скандинавской,

мексиканской, перуанской и всяческой другой поэзии. Тяга ко всему

заграничному была тогда так велика, что многие стихотворцы

щеголяли в своих стихах иностранными именами и словечками, а некий

литератор даже избрал для себя звучный, похожий на королевское имя псевдоним

- "Оскар Норвежский". Только лучшие поэты того времени заботились о качестве

своих переводов. Бунин перевел "Гайавату" Лонгфелло так, что этот перевод

мог занять место рядом с его оригинальными стихами. То же можно сказать о

переводах Брюсова из Верхарна и армянских поэтов, о некоторых переводах

Бальмонта из Шелли и Эдгара По, Александра Блока из Гейне. Можно назвать еще

нескольких талантливых и вдумчивых переводчиков. А большинство стихотворных

переводов было делом рук литературных ремесленников, часто искажавших и

оригинал, с которого переводили, и родной язык.

Руками ремесленников делалась в то время и наиболее ходкая литература

для детей. Золотым фондом детской библиотеки была классика, русская и

зарубежная, фольклор и те повести, рассказы и очерки, которые время от

времени дарили детям лучшие современные писатели, популяризаторы науки и

педагоги. Преобладали же в предреволюционной детской литературе (особенно в

журналах) слащавые и беспомощные стишки и сентиментальные повести, героями

которых были, по выражению Горького, "отвратительно-прелестные мальчики" и

такие же девочки.

Не удивительно то глубокое предубеждение, которое я питал тогда к

детским книжкам в тисненных золотом переплетах или в дешевых пестрых

обложках.

Переводить стихи я начал в Англии, работая в нашей тихой

университетской библиотеке. И переводил я не по Заказу, а по любви - так же,

как писал собственные лирические стихи. Мое внимание раньше всего привлекли

английские и шотландские народные баллады, поэт второй половины XVIII и

первой четверти XIX века Вильям Блейк, прославленный и зачисленный в

классики много лет спустя после смерти, и его современник, умерший еще в

XVIII веке, - народный поэт Шотландии Роберт Бернс.

Над переводом стихов обоих поэтов я продолжал работать и по возвращении

на родину. Мои переводы народных баллад и стихов Вордсворта и Блейка

печатались в 1915-1917 годах в журналах "Северные записки", "Русская мысль"

и др.

А к детской литературе я пришел позже - после революции,

Вернулся я из Англии на родину за месяц до первой мировой войны. В

армию меня не взяли из-за слабости зрения, но я надолго задержался в

Воронеже, куда в начале 1915 года поехал призываться. Здесь я с головою ушел

в работу, в которую постепенно и незаметно втянула меня сама жизнь. Дело в

том, что в Воронежскую губернию царское правительство переселило в это время

множество жителей прифронтовой полосы, преимущественно из беднейших

еврейских местечек. Судьба этих беженцев всецело зависела от добровольной

общественной помощи. Помню одно из воронежских зданий, в котором

разместилось целое местечко. Здесь нары были домами, а проходы между ними -

улочками. Казалось, будто с места на место перенесли муравейник со всеми его

обитателями. Моя работа заключалась в помощи детям переселенцев.

Интерес к детям возник у меня задолго до того, как я стал писать для

них книжки. Безо всякой практической цели бывал я в петербургских начальных

школах и приютах, любил придумывать для ребят фантастические и забавные

истории, с увлечением принимал участие в их играх. Еще теснее сблизился я с

детьми в Воронеже, когда мне пришлось заботиться об их обуви, пальтишках и

одеялах.

И все же помощь, которую мы оказывали ребятам-беженцам, носила оттенок

благотворительности.

Более глубокая и постоянная связь с детьми установилась у меня только

после революции, которая открыла широкий простор для инициативы в делах

воспитания.

В Краснодаре (ранее Екатеринодаре), где служил на заводе мой отец и

куда летом 1917 года переселилась вся наша семья, я работал в местной

газете, а после восстановления Советской власти заведовал секцией детских

домов и колоний областного отдела народного образования. Здесь же, с помощью

заведующего отделом М. А. Алексинского, я и еще несколько литераторов,

художников и композиторов организовали в 1920 году один из первых в нашей

стране театров для детей, который скоро вырос в целый "Детский городок" со

своей школой, детским садом, библиотекой, столярной и слесарной мастерскими

и различными кружками.

Вспоминая эти годы, не знаешь, чему больше удивляться: тому ли, что в

стране, истощенной интервенцией и гражданской войной, мог возникнуть и

существовать несколько лет "Детский городок", или же самоотверженности его

работников, довольствовавшихся скудным пайком и заработком.

А ведь в коллективе театра были такие работники, как Дмитрий Орлов

(впоследствии народный артист РСФСР, актер Театра Мейерхольда, а потом

МХАТа), как старейший советский композитор В. А. Золотарев и другие.

Пьесы для театра писали по преимуществу двое - я и поэтесса Е. И.

Васильева-Дмитриева. Это и было началом моей поэзии для детей, которой

отведено значительное место в этом сборнике.

Оглядываясь назад, видишь, как с каждым годом меня все больше и больше

захватывала работа с детьми и для детей. "Детский городок" (1920-1922),

Ленинградский театр юного зрителя (1922-1924), редакция журнала "Новый

Робинзон" (1924-1925), детский и юношеский отдел Ленгосиздата, а потом

"Молодой гвардии" и, наконец, ленинградская редакция Детгиза (1924-1937).

Журнал "Новый Робинзон" (носивший сначала скромное и неприхотливое

название "Воробей") сыграл немаловажную роль в истории нашей детской

литературы. В нем были уже ростки того нового и оригинального, что отличает

эту литературу от прежней, предреволюционной. На его страницах впервые стали

печататься Борис Житков, Виталий Бианки, М. Ильин, будущий драматург Евгений

Шварц.

Еще более широкие возможности открылись передомною и другими

сотрудниками журнала, когда мы начали работать в издательстве. За тринадцать

лет этой работы менялись издательства, в ведении которых редакция

находилась, но не менялась - в основном - сама редакция, неустанно искавшая

новых авторов, новые темы и жанры художественной и познавательной литературы

для детей. Работники редакции были убеждены в том, что детская книга должна

и может быть делом высокого искусства, не допускающего никаких скидок на

возраст читателя.

Здесь выступили со своими первыми книгами Аркадий Гайдар, М. Ильин, В.

Бианки, Л. Пантелеев, Евг. Чарушин, Т. Богданович, Д. Хармс, А. Введенский,

Елена Данько, Вяч. Лебедев, Н. Заболоцкий, Л. Будогоская и многие другие

писатели. Здесь же вышла и книга Алексея Толстого "Приключения Буратино".

Мы и не знали в то время, как внимательно следил за нашей работой

находившийся тогда в Италии А. М. Горький, придававший первостепенное

значение детской литературе. Еще в самые первые годы революции он основал

журнал для детей "Северное сияние", а потом редактировал при

участии Корнея Чуковского и Александра Бенуа веселый и праздничный

детский альманах "Елка".

Мое общение с Алексеем Максимовичем прервалось еще со времени его

отъезда за границу в 1906 году.

И вот в 1927 году я получил от него из Сорренто письмо, в котором он с

похвалой отзывался о книгах Бориса Житкова, Виталия Бианки и моих, а также о

рисунках В. В. Лебедева, который работал в нашей редакции рука об руку со

мной. С тех пор от внимания Горького не ускользала ни одна сколько-нибудь

выдающаяся книга для детей. Он радовался появлению повести Л. Пантелеева и

Г. Белых "Республика Шкид", выходу "Рассказа о великом плане" и книги "Горы

и люди" М. Ильина. В альманахе, печатавшемся под его редакцией, он поместил

вышедшую у нас детскую книгу известного физика М. П. Бронштейна "Солнечное

вещество".

А когда в 1929-1930 годах на меня и на всю нашу редакцию ополчились

соединенные силы наиболее непримиримых рапповцев и догматиков от педологии,

Алексей Максимович выступил с гневной отповедью всем гонителям фантазии и

юмора в детской книге (статьи "Человек, уши которого заткнуты ватой", "О

безответственных людях и о детской книге наших дней" и др.).

Помню, как после одного из совещаний о детской литературе Горький

спросил меня своим мягким, приглушенным баском:

"- Ну, что, позволили наконец разговаривать чернильнице со свечкой?

И добавил, покашливая, совершенно серьезно:

- Сошлитесь на меня. Я сам слышал, как они разговаривали. Ей-богу!"

В 1933 году Горький пригласил меня к себе в Сорренто, чтобы наметить в

общих чертах программу будущего - как мы его тогда называли - Детиздата и

поработать над письмом (докладной запиской) в ЦК партии об организации

первого в мире и небывалого по масштабам государственного издательства

детской литературы.

Когда же в 1934 году в Москве собрался Первый всесоюзный съезд

советских писателей, Алексей Максимович предложил, чтобы мое выступление ("О

большой литературе для маленьких") было заслушано на съезде сейчас же после

его доклада, как содоклад. Этим он хотел подчеркнуть значительность и

важность детской книги в наше время.

Последнее мое свидание с Горьким было в Тессели (в Крыму) месяца за два

до его кончины. Он передал мне намеченные им для издания списки книг для

детей младшего и среднего возраста, а также проект раздвижной географической

карты и геологического глобуса.

В следующем, 1937 году наша редакция в том составе, в каком она

работала в предшествовавшие годы, распалась. Двое редакторов были по

клеветническому навету арестованы. Правда, через некоторое время их

освободили, но фактически прежняя редакция перестала существовать. Вскоре я

переехал в Москву.

Редакция отнимала у меня много сил и оставляла мало времени для

собственной литературной работы, и все же я вспоминаю ее с удовлетворением и

с чувством глубокой благодарности к моим товарищам по работе, так

самоотверженно и самозабвенно преданных делу. Этими товарищами были

замечательный художник В. В. Лебедев, талантливые писатели-редакторы Тамара

Григорьевна Габбе, Евгений Шварц, А. Любарская, Леонид Савельев, Лидия

Чуковская, З. Задунайская.

Кукрыниксами - М. В. Куприяновым, П. Н. Крыловым и Н. А. Соколовым.

Сатирические стихи послевоенных лет были обращены, главным образом,

против сил, враждебных миру.

Делу мира посвящен и текст оратории, который я напи сал для композитора

Сергея Прокофьева. С ним же я работал над кантатой "Зимний костер".

И наконец, в 1962 году впервые вышла моя "Избранная лирика".

Сейчас я продолжаю работать в жанрах, в которых работал и раньше. Пишу

лирические стихи, написал новые детские книги в стихах, перевожу Бернса и

Блейка, работаю над новыми статьями о мастерстве, а в последнее время

вернулся к драматургии - написал комедию-сказку "Умные вещи".

С. МАРШАК

Мар-шак, Мар-шак… Слышите? Как будто пульсирует жилка. Энергия ли семейной фамилии передалась ему «по наследству» или это случайность, но жил он так, как предписывала фамилия. Энергия била ключом, помогая преодолеть болезни, горе, потери.

Человек «огнедышащего» характера родился 3 ноября 1887 года в Воронеже. У известных писателей принято искать литературно одарённых предков. Был такой и у Маршака. Правда, очень давно, говорят, аж в XVII веке.

Гораздо ближе была бабушка, любившая говорить в рифму. Родители же занимались делами прозаическими: отец варил мыло на частных заводиках, а мать вела хозяйство семьи, в которой было шестеро детей.

Жили бедно, часто переезжали: отец без конца искал работу.

Наконец, обосновались в маленьком Острогожске. Можно сказать, что как поэт Маршак родился недалеко от этих мест. Было поэту четыре года. Хотя кто в четыре года не поэт и не счастлив?..

А вот переводчик Маршак родился точно в Острогожске. Одиннадцатилетним гимназистом он, по заданию учителя, перевёл оду Горация.

А вот переводчик Маршак родился точно в Острогожске. Одиннадцатилетним гимназистом он, по заданию учителя, перевёл оду Горация.

Судя по воспоминаниям, в детстве Маршак всё время что-то сочинял: игры, пьесы, рассказы. Слушателям особенно нравились его «суматохи»

: необыкновенные истории с фантастическими концами.

Но, как оказалось, невероятные истории случаются и в жизни. Летом 1902 года в жизни Маршака произошло чудо. Он, выросший на грязной окраине захолустного городка, оказался в столице, блестящем Петербурге, среди людей, чьи имена знала вся Россия. Талант и счастливый случай «привели» Маршака к Владимиру Стасову - знаменитому исследователю культуры и художественному критику. И здесь, у «седовласого старика-богатыря»

«маленький мальчишка в слишком коротких панталонах»

читает свои стихи Репину, Горькому, Шаляпину. Он пишет слова к сочинению композиторов Глазунова и Лядова, и это сочинение исполняется в одном из великолепных залов Петербурга.

Стасов открыл мальчику другой мир и помог в нём обосноваться. Но когда Владимира Васильевича не стало, старые проблемы подступили вновь.

Гимназии Маршак не кончил. В университет поступить не мог. И должен был зарабатывать на жизнь уроками и небольшими публикациями. С 1907 года они постоянно появлялись на страницах разных газет и журналов. Писал он и стихи, но на них не очень-то обращали внимание. В 1911 году Маршак впервые отправился в заграничное путешествие, на Ближний Восток. Оттуда он привёз кучу впечатлений, стихи и красавицу-жену, с которой познакомился на корабле. Вместе с ней в 1912-м Маршак едет учиться в Англию, в Лондонский университет. Студент факультета искусств, он изучал английскую поэзию «с мешком за плечами и палкой в руках»

. Здесь, в Англии, в его жизни впервые появилось то, что позднее так тесно привязало его к книге, притом более всего - к детской: первый ребёнок в семье, ребята из «Школы простой жизни» и любовь к английской поэзии, которой он не изменил до конца своих дней. Путь Маршака к детской книге был долгим и извилистым. В первые десятилетия нового века Самуила Яковлевича не оставляла забота о детях-беженцах, о тех, кто остался без дома, без родителей, о тех, кто голодал. А было таких в годы Первой мировой войны, а потом гражданской - тысячи и тысячи.

В 1911 году Маршак впервые отправился в заграничное путешествие, на Ближний Восток. Оттуда он привёз кучу впечатлений, стихи и красавицу-жену, с которой познакомился на корабле. Вместе с ней в 1912-м Маршак едет учиться в Англию, в Лондонский университет. Студент факультета искусств, он изучал английскую поэзию «с мешком за плечами и палкой в руках»

. Здесь, в Англии, в его жизни впервые появилось то, что позднее так тесно привязало его к книге, притом более всего - к детской: первый ребёнок в семье, ребята из «Школы простой жизни» и любовь к английской поэзии, которой он не изменил до конца своих дней. Путь Маршака к детской книге был долгим и извилистым. В первые десятилетия нового века Самуила Яковлевича не оставляла забота о детях-беженцах, о тех, кто остался без дома, без родителей, о тех, кто голодал. А было таких в годы Первой мировой войны, а потом гражданской - тысячи и тысячи.

Сам Маршак говорил: «Я пришёл в детскую литературу через театр»

. В 1920-е годы в Краснодаре вместе с поэтессой Е.И.Васильевой он начал писать пьесы для ребят. Пьесы ставились в местном театре, потом - в «Детском городке». В 1922 году они были опубликованы в сборнике «Театр для детей». Поэтому не случайно, вернувшись в Петроград, Маршак пришёл работать в Театр юных зрителей. Поиск сюжетов для пьес привёл его в библиотеку, где собирались детские писатели. С тех пор с книгой для детей он больше не расставался.

С 1923 года Маршак - редактор журнала «Воробей», затем - редактор детского отдела издательства. Это был не просто отдел, это был «редакционный оркестр»

, где «Маршак был и дирижёром, и первой скрипкой»

. Под управлением этого дирижёра рождались стихи, рассказы, сказки, написанные специально для ребят «бывалыми»

людьми: Житковым, Бианки и многими-многими другими. Ох, как пригодилась тут Маршаку его «нетерпеливая»

энергия. Он «советовал, читал вслух, ссорился, требовал, настаивал и уговаривал»

. Суровый, подчас жёсткий критик,  Самуил Яковлевич никогда не был добреньким покровителем начинающих авторов. Что ж, таким и должен быть дирижёр разноголосого оркестра, который представляло собой замечательное издательство, выпускавшее детские книжки.

Самуил Яковлевич никогда не был добреньким покровителем начинающих авторов. Что ж, таким и должен быть дирижёр разноголосого оркестра, который представляло собой замечательное издательство, выпускавшее детские книжки.

За свою работу Маршак не раз получал различные награды, не раз бывал председателем важных комиссий. И оставался поэтом. В 1923 году вышли его «Детки в клетке», «Дом, который построил Джек» и «Пожар». Все самые знаменитые детские книжки были написаны поэтом в 1920-30-е годы.«Люди пишут, а время стирает…»

К счастью, стирает не всё. Кто не знает почтальона «с толстой сумкой на ремне»

или Рассеянного с улицы Бассейной. Уж никто и не помнит, что такое гамаши, которые он натягивал, а книжка живёт. Такой он обаятельный и запоминающийся с первой же строчки - этот Рассеянный.

А как хочется, услышав:

бросить всё и убежать играть в этот самый мяч!

Стихотворные строчки Маршака запоминаются сразу же. Кажется, будто поэт их и не сочинял - просто они были всегда.

Стихотворные строчки Маршака запоминаются сразу же. Кажется, будто поэт их и не сочинял - просто они были всегда.

Самуил Яковлевич долго работал над каждым произведением. Так, пьеса-сказка «Кошкин дом» из пятистраничной выросла в целое большое представление, а «Мистера Твистера» он исправлял раз тридцать.

Его отличала безукоризненная честность в работе. Он всё делал на совесть, касалось ли это заказной агитационной подписи на коробке с макаронами для армии в годы войны или осуществления заветного замысла. Для него всегда было

«искусство строго, как монетный двор»

.

Как-то в детстве он сочинил незамысловатые строчки:

Да, он умел переводить «красоту красотой» (К.Чуковский). Несмотря на неважное здоровье, он прожил долгую жизнь с трагическими потерями и безоблачными счастливыми днями. Он написал много и о многом - от стихотворных подписей под картинками до философских раздумий о жизни.

И разлетелись по всему свету. Их издавали бессчётное количество раз. Его книжки есть в каждой семье.

В конце жизни человек обычно пишет завещание. Это - из «Лирических эпиграмм», которые Маршак назвал своим завещанием:

Надежда Ильчук

ПРОИЗВЕДЕНИЯ С.Я.МАРШАКА

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 8 т. - М.: Худож. лит., 1968-1972.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 8 т. - М.: Худож. лит., 1968-1972.

Самое полное из существующих ныне собраний сочинений Самуила Яковлевича Маршака.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 4 т. / Вступ. ст. А.Т.Твардовского; Ил. А.А.Шпакова. - М.: Правда, 1990.

Т. 1: Произведения для детей: Стихотворения; Сказки; Песни; Сказки разных народов; Песни и прибаутки; Пьесы. - 589 с.: ил.

Т. 2: Лирика; Стихи о войне и мире; Сатирические стихи; Из стихотворных посланий, дарственных надписей, эпиграмм и экспромтов; Проза разных лет; В начале жизни. - 525 с.: ил.

Т. 3: Переводы зарубежных поэтов; Из английской и шотландской народной поэзии; Английские эпиграммы разных времён. - 573 с.: ил.

Т. 4: Воспитание словом: Статьи, заметки, воспоминания. - 573 с.: ил.

ИЗБРАННОЕ: Стихи, сказки, переводы / Худож. В.Лебедев,  Г.Юдин. - М.: Планета детства: АСТ, 2000. - 702 с.: ил. - (Всемирная дет. б-ка).

Г.Юдин. - М.: Планета детства: АСТ, 2000. - 702 с.: ил. - (Всемирная дет. б-ка).

БАГАЖ: Стихи / Худож. В.Гальдяев. - М.: Планета детства, 2000. - 96 с.: цв. ил.

БУКВАРЬ: Весёлое путешествие от А до Я / Худож. В.Гальдяев. - М.: Планета детства, 2001. - 119 с.: цв. ил.

ВОТ КАКОЙ РАССЕЯННЫЙ: Стихи / Худож. В.Конашевич. - М.: Планета детства, 2000. - 63 с.: цв. ил.

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ: Стихи, сказки, прибаутки / Рис. В.Гальдяева. - М.: Дом: Просвещение, 1994. - 126 с.: ил.

ДЕТКИ В КЛЕТКЕ: Стихи / Рис. Е.Чарушина. - М.: Дет. лит., 1989. - 28 с.: ил.

ДЕТЯМ: Стихи / Худож. В.Конашевич, В.Лебедев, А.Пахомов, Е.Чарушин. - М.: Планета детства: Малыш, 2000. - 327 с.: цв. ил.

В этой книжке собрались одни знаменитости. Здесь и Рассеянный с улицы Бассейной. Тот, который «вместо валенок перчатки натянул себе на пятки»

. Рядом с ним почтальон «с толстой сумкой на ремне»

. А вот и дама, сдавшая в багаж…

ЖИЛИ-БЫЛИ ДВА КОТА: Стихи / Худож. Д.Трубин. - М.: Дет. лит., 1991. - 12 с.: ил. - (Для маленьких).

ЗОЛОТОЕ КОЛЕСО: Стихи / Худож. М.Митурич. - М.: Малыш, 1987. - 127 с.: ил.

ЛИРИКА / Вступ. ст. В.Берестова; Грав. А.Билля. - М.: Дет. лит., 1968. - 191 с.: ил. - (Поэтич. б-чка школьника).

ЛИРИКА / Сост. А.И.Маршак. - М.: АСТ: Астрель: Олимп, 2000. - 382 с. - (Лирика).

ЛИРИКА; ПЕРЕВОДЫ / Худож. А.Д.Рейпольский. - СПб.: Лениздат, 1996. - 430 с.: ил.

ЛЮБИМОЕ ЧТЕНИЕ ОТ ГОДА ДО СЕМИ: Стихи, сказки, песенки, загадки, переводы, лирика. - М.: Планета детства, 2002. - 511 с.: ил.

МИСТЕР ТВИСТЕР: Стихи / Худож. В.Лебедев. - М.: Дет. лит., 1972. - 36 с.: ил.

МОЙ МАРШАК: Стихи; Сказки; Загадки; Поэмы; Чеш. и англ. песенки и прибаутки. - М.: Планета детства, 2001. - 367 с.: ил.

ОТ ОДНОГО ДО ДЕСЯТИ: Весёлый счёт / Рис. В.Конашевича. - М.: Дет. лит., 1988. - 20 с.: ил.

ПОЧТА: Стихи / Худож. Ф.Лемкуль. - М.: Дет. лит., 1989. - 16 с.: ил.

ПРО ВСЁ НА СВЕТЕ: Азбука в стихах и картинках / Рис. В.Конашевича. - М.: Дет. лит., 1992. - 16 с.: ил.

РАЗНОЦВЕТНАЯ КНИГА: Стихи / Худож. Е.Антоненков. - М.: РОСМЭН, 2001. - 158 с.: цв. ил. - (Золотая б-ка).

РАССКАЗЫ В СТИХАХ / Предисл. В.Смирновой. - М.: Дет. лит., 1984. - 126 с.: ил.

СКАЗКА О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ / Худож. В.Лебедев. - М.: Дет. лит., 1990. - 12 с.: цв. ил.

СКАЗКА ОБ УМНОМ МЫШОНКЕ / Рис. В.Лебедева. - М.: Дет.лит., 1972. - 16 с.: ил.

СКАЗКА ПРО ДВУХ ЛОДЫРЕЙ: Сказки / Худож. Е.Монин, В.Перцов, В.Гальдяев. - М.: Планета детства, 2001. - 63 с.: ил.

СКАЗКИ, ПЕСНИ, ЗАГАДКИ / Предисл. В.Смирновой; Худож. В.Лебедев. - М.: Дет. лит., 1988. - 192 с.: ил.

СКАЗКИ, ПЕСНИ, ЗАГАДКИ / Предисл. В.Смирновой; Худож. В.Лебедев. - М.: Дет. лит., 1988. - 192 с.: ил.

СКАЗКИ, ПЕСНИ, ЗАГАДКИ, СТИХОТВОРЕНИЯ; В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ: Страницы воспоминаний / Предисл. В.Смирновой; Худож. В.В.Лебедев, В.А.Фаворский, А.Ф.Билль, Г.Г.Филипповский. - 2 изд. - М.: Дет. лит., 1998. - 766 с.: ил. - (Б-ка мировой лит. для детей).

ТИХАЯ СКАЗКА / Рис. В.Лебедева. - М.: Дет. лит., 1975. - 12 с.: ил.

УСАТЫЙ-ПОЛОСАТЫЙ / Худож. Г.Юдин. - М.: Мартин, 1997. - 191 с.: ил.

- «Взрослый» Маршак -

В этих сборниках для вас откроется неизвестный Маршак. Да, он был автором не только весёлых и добрых книг для малышей, но и едких эпиграмм, и нежных любовных стихотворений, и мудрых размышлений о жизни.

В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ: Страницы воспоминаний / Рис. Г.Филипповского. - М.: Дет. лит., 1963. - 213 с.: ил.

ЛИРИЧЕСКИЕ ЭПИГРАММЫ / Худож. Д.С.Бисти. - М.: Сов. писатель, 1970. - 94 с.: ил.

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ / Вступ. ст. В.В.Смирновой; Сост. В.В.Смирновой и М.Л.Гаспарова; Подгот. текста и примеч. М.Л.Гаспарова. - Л.: Сов. писатель, 1973. - (Б-ка поэта).

- Маршак - переводчик -

АНГЛИЙСКИЕ ПОЭТЫ XVI-XX ВЕКОВ В ПЕРЕВОДАХ С.Я.МАРШАКА / Грав. В.Фаворского. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - 255 с.: ил.

АНГЛИЙСКИЕ ПОЭТЫ XVI-XX ВЕКОВ В ПЕРЕВОДАХ С.Я.МАРШАКА / Грав. В.Фаворского. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - 255 с.: ил.

БЛЕЙК У. ИЗБРАННОЕ / Пер. с англ. С.Я.Маршака. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. - 175 с.: ил.

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК: Из англ. поэзии для детей / Пер. С.Я.Маршака; Предисл. И.Андроникова; Худож. И.Кабаков. - М.: Дет. лит., 1967. - 215 с.: ил.

ЗАЯЦ-БЕЗДЕЛЬНИК: [Чеш. и англ. песенки и прибаутки] / Худож. В.Гальдяев. - М.: Планета детства, 2000. - 63 с.: цв. ил.

ИЗБРАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ. - М.: Худож. лит., 1978. - 494 с.: ил.

ЛИР Э. ПРОГУЛКА ВЕРХОМ И ДРУГИЕ СТИХИ / Пер. с англ. С.Я.Маршака. - М.: Дет. лит., 1981. - 103 с.: ил.

МИЛЬН А. БАЛЛАДА О КОРОЛЕВСКОМ БУТЕРБРОДЕ / А.Мильн, С.Я.Маршак; Худож. Т.Алексеева. - М.: ИСИДА, 1991. - 16 с.: ил.

ПЛЫВЁТ, ПЛЫВЁТ КОРАБЛИК: Англ. дет. песенки / Пересказал С.Маршак; Худож. В.Конашевич. - Л.: Художник РСФСР, 1991. - 54 с.: ил. Плывёт, плывёт кораблик…

Плывёт, плывёт кораблик…

- Откуда он плывёт?

- Из туманной Англии.

- А что он везёт?

- Как водится, подарки - весёлые старинные песенки.

РОБИН-БОБИН: [Стихи] / Худож. В.Гальдяев. - М.: Планета детства, 2000. - 63 с.: цв. ил.

ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ: Дет. песенки / Худож. В.Конашевич. - М.: Планета детства, 2000. - 63 с.: цв. ил.

ШЕКСПИР У. СОНЕТЫ / Пер. с англ. С.Я.Маршака; Вступ. ст. А.Аникста. - М.: Дет. лит., 2001. - 189 с.: ил.

- Маршак - драматург -

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ; УМНЫЕ ВЕЩИ: Пьесы / Худож. М.Митурич. - М.: Сов. Россия, 1987. - 168 с.: ил.

КОШКИН ДОМ: Сказка для чтения и представления / Рис. Ю.Васнецова. - М.: Дет. лит., 1992. - 46 с.: ил.

КОШКИН ДОМ: Сказка для чтения и представления / Худож. В.Лебедев. - М.: Астрель: АСТ, 2001. - 190 с.: ил. - (Хрестоматия школьника).

СКАЗКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. - М.: Искусство, 1962. - 127 с. ил.

Надежда Ильчук, Ольга Мургина (библиография)

ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ С.Я.МАРШАКА

Маршак С.Я. В начале жизни: Страницы воспоминаний. - М.: Сов. писатель, 1961. - 300 с.

Маршак С.Я. [Дом, увенчанный глобусом]: Заметки и воспоминания // Маршак С.Я. Собр. соч.: В 4 т. - М.: Правда, 1990. - Т. 4. - С. 259-318.

Маршак С.Я. Издали и вблизи: [Воспоминания] // Маршак С.Я. Собр. соч.: В 4 т. - М.: Правда, 1990. - Т. 4. - С. 238-243.

Маршак С.Я. О себе // Вслух про себя. - М.: Дет. лит., 1975. - С. 174-190.

Андроников И. Веду рассказ о Маршаке // Андроников И. Всё живо…: Рассказы; Портреты; Воспоминания. - М.: Сов. писатель, 1990. - С. 100-119.

Берестов В.Д. С.Маршак: Московские встречи // Берестов В.Д. Избр. произв.: В 2 т. - М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. - Т. 2. - С. 250-397.

Галанов Б. С.Я.Маршак. Жизнь и творчество. - М.: Дет. лит., 1965. - 312 с.

Жизнь и творчество С.Маршака: Сб. - М.: Дет. лит., 1975. - 495 с.

Сивоконь С. И словом и делом: (Самуил Маршак) // Сивоконь С. Уроки детских классиков. - М.: Дет. лит., 1990. - С. 98-134.

Смирнова В. [С.Я.Маршак и его творчество] // Маршак С.Я. Сказки, песни, загадки. - М.: Дет. лит., 1988. - С. 5-8.

Твардовский А.Т. О поэзии Маршака: [Предисловие] // Маршак С.Я. Собр. соч.: В 4 т. - М.: Правда, 1990. - Т. 1. - С. 5-32.

Чуковский К.И. [Маршак-переводчик] // Чуковский К.И. Высокое искусство. - М.: Сов. писатель, 1988. - С. 63-67, 191-200.

Я думал, чувствовал, я жил: Воспоминания о С.Я.Маршаке. - М.: Сов. писатель, 1988. - 592 с.

Н.И.

ЭКРАНИЗАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ С.Я.МАРШАКА

- ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ -

Горя бояться - счастья не видать. Телефильм. В 2-х сер. По мотивам пьесы-сказки С.Маршака. Сцен. и пост. В.Турова. Комп. О.Янченко (песни на стихи Р.Бёрнса в пер. С.Маршака). СССР, 1973.

Двенадцать месяцев. Телефильм. В 2-х сер. По мотивам пьесы-сказки С.Маршака. Реж. А.Граник. Комп. Н.Симонян. СССР, 1972. В ролях: Л.Жвания, Н.Волков-ст., М.Мальцева, Т.Пельтцер, О.Викландт и др.

Умные вещи. Телефильм. В 2-х сер. По мотивам пьесы-сказки С.Маршака. Реж. А.Граник. СССР, 1973. В ролях: А.Демьяненко, Е.Весник, Н.Богунова и др.

- МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ -

Быль-небылица. По стихотворению С.Маршака. Сцен. Н.Эрдмана. Реж. В.Полковников. СССР, 1970.

Вот какой рассеянный. По одноим. стихотворению С.Маршака. Сцен. В.Голованова. Реж. М.Новогрудская. Комп. А.Рыбников. СССР, 1975.

Гришкины книжки. По стихотворению С.Маршака «Книжка про книжку». Сцен. В.Капустяна. Реж. Е.Пружанский. Комп. М.Скорик. СССР, 1979.

Двенадцать месяцев. По пьесе-сказке С.Маршака. Сцен. С.Маршака, Н.Эрдмана. Реж. И.Иванов-Вано. Комп. М.Вайнберг. СССР, 1956.

Двенадцать месяцев. Япония.

Дом, который построил Джек. По мотивам англ. нар. поэзии в пер. С.Маршака. Сцен. и пост. А.Хржановского. Комп. В.Мартынов. СССР, 1976. Текст читает И.Ильинский.

Жёлтый аист. По старинной кит. сказке. Сцен. М.Папавы, Б.Бродского. Реж. Л.Атаманов. Комп. К.Хачатурян. Текст песен (стихов) С.Маршака. СССР, 1950. Роли озвучивали: Н.Александрович, В.Владиславский и др.

Кошкин дом. По пьесе-сказке С.Маршака и эскизам Ю.Васнецова. Сцен. С.Маршака, Н.Эрдмана. Реж. Л.Амальрик. Комп. Н.Богословский. СССР, 1958. Роли озвучивали: В.Орлова, А.Георгиевская, Г.Вицин, С.Мартинсон, Б.Толмазов, Г.Шпигель, Е.Понсова и др.

Кошкин дом. По пьесе-сказке С.Маршака. Сцен. В.Голованова. Реж. М.Новогрудская. Комп. М.Дунаевский. СССР, 1982.

Мистер Твистер. По стихотворению С.Маршака. Сцен. С.Маршака. Реж. А.Каранович. Комп. М.Зив. СССР, 1963.

От того, что в кузнице не было гвоздя: По мотивам англ. фольклора в пер. С.Маршака. Сцен. и пост. И.Гараниной. СССР, 1990.

Пёс и Кот. По сказке О.Туманяна в пер. С.Маршака. Сцен. и пост. Л.Атаманова. Комп. К.Хачатурян. Текст песен (стихов) С.Маршака. СССР, 1955. Роли озвучивали: Р.Симонов, В.Грибков, В.Канделаки и др.

Почта. По стихотворению С.Маршака. Сцен. С.Маршака. Реж. М.Цехановский. Реж. звукового варианта (1930) Н.Тимофеев. Комп. В.Дешевов. СССР, 1929. Автор текста Д.Хармс.

Почта. Широкоэкранный авторимейк фильма 1929 г. По стихотворению С.Маршака. Сцен. В.Цехановской, М.Цехановского, С.Маршака. Реж. М.Цехановский, В.Цехановская. Комп. В.Дешевов. СССР, 1964. Роли озвучивали: М.Виноградова, Э.Гарин, К.Румянова и др.

Про мышонка. По стихотворению С.Маршака «Сказка о глупом мышонке». Сцен. В.Голованова. Реж. М.Муат. Комп. И.Назарук. Россия, 2004. Роли озвучивали: П.Кутепова, К.Кутепова, Г.Тюнина и др.

Про Петрушку. По мотивам пьесы С.Маршака. Сцен. Э.Тадэ. Реж. И.Уфимцев. Комп. В.Купревич. СССР, 1973.

Пудель. По мотивам стихотворения С.Маршака. Сцен. М.Кушнирова. Реж. Н.Шорина. СССР, 1985.

Сказка о глупом мышонке. По стихотворению С.Маршака. Сцен. и пост. М.Цехановского. Комп. Д.Шостакович. СССР, 1940.

Сказка о глупом мышонке. По стихотворению С.Маршака. Сцен. Б.Степанцева. Реж. И.Собинова-Кассиль. Комп. М.Меерович. СССР, 1981. Текст читает И.Собинова-Кассиль.

Теремок. По рус. нар. сказке. Сцен. С.Маршака. Реж. О.Ходатаева. Комп. Ю.Бирюков. Худ. рук. А.Птушко. СССР, 1945. Роли озвучивали: В.Лепко, Ю.Юльская, Ф.Курихин и др.

Чудеса в решете. По англ. дет. стихам в пер. С.Маршака. Сцен. и пост. А.Хржановского. Комп. В.Мартынов. Муз. исп. анс. «Мадригал». СССР, 1978. Роли озвучивали: Г.Георгиу, В.Осенев, Г.Ронинсон и др.

Н.И., О.М.

Маршак С.Я. Стихи и переводы

Самуил Яковлевич однажды заметил: «Стихи для маленьких точнее всего можно сравнить с пословицами. Не всякое сочетание слов становится пословицей. Нужна основательная проверка, нужен длительный отбор, чтобы из тысячи случайных речений какое-нибудь пригодилось, полюбилось, запомнилось и стало пословицей. Точно так же должны отбираться стихи для маленьких»

.  Сам Маршак мог работать над стихотворением в пять строк буквально годами, переделывая и шлифуя его. Многие читатели с удивлением замечали, что даже к печатному тексту он относился как к черновику, который можно и нужно править. К примеру, из двадцати четырёх стихотворений, составивших в 1923 году книжку «Детки в клетке», только одно до сих пор печатается без изменений.

Сам Маршак мог работать над стихотворением в пять строк буквально годами, переделывая и шлифуя его. Многие читатели с удивлением замечали, что даже к печатному тексту он относился как к черновику, который можно и нужно править. К примеру, из двадцати четырёх стихотворений, составивших в 1923 году книжку «Детки в клетке», только одно до сих пор печатается без изменений.

Вероятно, поэтому малышовые стихи Самуила Яковлевича не только по сей день «входят» в детскую речь, зачастую они её формируют.

Ещё об одной особенности влияния книг Маршака на детей вспоминал литературовед Б.Галанов: «…при жизни Самуила Яковлевича Маршака один замечательный детский врач… Георгий Нестерович Сперанский, опираясь на свой многолетний опыт общения с детьми, рекомендовал прописывать малышам стихи Маршака как целебное средство, как один из самых надёжных “витаминов роста”»

.

На этом витамине выросло не одно поколение наших соотечественников. Так стоит ли нынешних малышей лишать этой стихотворной панацеи?

Несколько слов о переводах

О Маршаке-переводчике написано много и не всегда лестно. Однако его переводы английских песенок никогда и никем не ставились под сомнение.

О Маршаке-переводчике написано много и не всегда лестно. Однако его переводы английских песенок никогда и никем не ставились под сомнение.

Они великолепны. Настолько, что с помощью этих английских стишков наши малыши учатся говорить по-русски.

Кстати, самая первая книжка С.Я.Маршака для маленьких - «Дом, который построил Джек» - включала в себя именно переводы английских детских песенок. Она увидела свет в 1923 году в Петрограде.

Картинная галерея

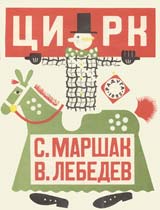

Самуил Яковлевич Маршак - не только замечательный поэт, но и великий реформатор детской литературы и детской книги. Маршак был убеждён, что в изданиях для малышей поэт и художник должны работать на равных. О своём любимом иллюстраторе Владимире Лебедеве он написал так:

Самуил Яковлевич Маршак - не только замечательный поэт, но и великий реформатор детской литературы и детской книги. Маршак был убеждён, что в изданиях для малышей поэт и художник должны работать на равных. О своём любимом иллюстраторе Владимире Лебедеве он написал так:

«Мне довелось работать с ним в той области, где рисунок ближе всего соприкасается со словами, - в книге для детей.  <…> Владимир Васильевич никогда не был ни иллюстратором, ни украшателем книг. Наряду с литератором - поэтом и прозаиком - он может с полным правом и основанием считаться их автором: столько разнообразия, тонкой наблюдательности и уверенного мастерства вносит он в каждую книгу. И вместе с тем его рисунки никогда не расходятся со словами в самом существенном и главном»

.

<…> Владимир Васильевич никогда не был ни иллюстратором, ни украшателем книг. Наряду с литератором - поэтом и прозаиком - он может с полным правом и основанием считаться их автором: столько разнообразия, тонкой наблюдательности и уверенного мастерства вносит он в каждую книгу. И вместе с тем его рисунки никогда не расходятся со словами в самом существенном и главном»

.

Маршак С.Я. Замечательный художник // Художники детской книги о себе и своём искусстве. - М.: Книга, 1987. - С. 131.

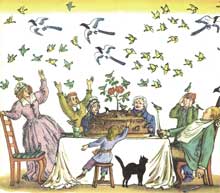

А вот что пишет о самом С.Я.Маршаке другой его «соавтор», художник Май Митурич: «Маршак любил смотреть рисунки к своим книжкам… В последние годы он плохо видел и рассматривал рисунки, близко приставив к очкам, как бы прочитывая их по строчкам. “А вот это очень смешно!” И смеялся и показывал мне мой рисунок, чтобы я смеялся с ним тоже… Мне нравилось его отношение к иллюстрации. Он придавал большое значение ритмической связи рисунка и стиха»

.

А вот что пишет о самом С.Я.Маршаке другой его «соавтор», художник Май Митурич: «Маршак любил смотреть рисунки к своим книжкам… В последние годы он плохо видел и рассматривал рисунки, близко приставив к очкам, как бы прочитывая их по строчкам. “А вот это очень смешно!” И смеялся и показывал мне мой рисунок, чтобы я смеялся с ним тоже… Мне нравилось его отношение к иллюстрации. Он придавал большое значение ритмической связи рисунка и стиха»

.

Митурич М. Ритм и стиха и рисунка // Я думал, чувствовал, я жил: Воспоминания о С.Я.Маршаке. - М.: Сов. писатель, 1988. - С. 356-359.

Ю.Васнецов - Маршак С.Я. Кошкин дом. - М.: Дет. лит., 1992.

В.Гальдяев

- Маршак С.Я. Багаж. - М.: Планета детства, 2000.

Маршак С.Я. Весёлое путешествие от А до Я. - М.: ЭКСМО-пресс, 1998.

Маршак С.Я. Вчера и сегодня. - М.: Дом: Просвещение, 1994.

В.Конашевич

- Маршак С.Я. Вот какой рассеянный. - М.: Дет. лит., 1992.

В.Конашевич

- Маршак С.Я. Вот какой рассеянный. - М.: Дет. лит., 1992.

Маршак С.Я. От одного до десяти: Весёлый счёт. - М.: Дет. лит., 1988.

Маршак С.Я. Плывёт, плывёт кораблик. - М.: Художник РСФСР, 1991.

Маршак С.Я. Про всё на свете. - М.: Дет. лит., 1992.

Ю.Коровин

- Маршак С.Я. Мастер-Ломастер. - М.: Дет. лит., 1970.

Маршак С.Я. Почта. - М.: Дет. лит., 1973.

Маршак С.Я. Рассказ о неизвестном герое. - М.: Малыш, 1984.

Кукрыниксы - Маршак С.Я. Про одного ученика и шесть единиц. - М.: Дет. лит., 1971.

В.Лебедев

- Лебедев В. 10 книжек для детей. - Л.: Художник РСФСР, 1976.

В.Лебедев

- Лебедев В. 10 книжек для детей. - Л.: Художник РСФСР, 1976.

Маршак С.Я. Багаж. - М.: Планета детства, 2006.

Маршак С.Я. Детям. - М.: РОСМЭН, 1998.

Ф.Лемкуль

- Маршак С.Я. Весёлая азбука. - М.: Малыш, 1989.

Маршак С.Я. Почта. - М.: Дет. лит., 1989.

М.Митурич

- Маршак С.Я. Золотое колесо. - М.: Малыш, 1987.

Маршак С.Я. Стихи для детей. - М.: Сов. Россия, 1986.

Маршак С.Я., Хармс Д.И. Весёлые чижи. - М.: Малыш, 1983.

Е.Монин - Маршак С. Храбрецы. - М.: Малыш, 1977.

А.Пахомов

- Маршак С.Я. Мастер. - Л.: Художник РСФСР, 1984.

Маршак С.Я. Мяч. - Л.: Художник РСФСР, 1979.

К.Ротов - Маршак С.Я. Про гиппопотама. - М.: Дет. лит., 1964.

Е.Чарушин - Маршак С.Я. Детки в клетке. - М.: Дет. лит., 1989.

Из последних изданий

Конечно, для малышей лучше всего подойдут «лапшовые» издания, а не толстые тома, но в последнее время их, к сожалению, стало не так уж много.

Маршак С.Я. Азбука в стихах и картинках: Книжка-игрушка с вырубкой / Худож. С.Бордюг, Н.Трепенок. - М.: АСТ: Астрель, 2007. - 16 с.: ил.

Маршак С.Я. Азбука в стихах и картинках: Книжка-игрушка с вырубкой / Худож. С.Бордюг, Н.Трепенок. - М.: АСТ: Астрель, 2007. - 16 с.: ил.

Маршак С.Я. Азбука в стихах и картинках / Худож. В.Чижиков. - М.: Планета детства: Малыш: Премьера, 1999. - 12 с.: ил.

Маршак С.Я. Багаж: Книжка-игрушка с вырубкой / Худож. И.Рудакова. - М.: АСТ: Астрель, 2006. - 16 с.: ил.

Маршак С.Я. Букварь: Весёлое путешествие от А до Я / Худож. В.Гальдяев. - М.: Планета детства, 2001. - 119 с.: ил.

Маршак С.Я. Весёлые стихи и сказки / Рис. В.Лебедева. - М.: Планета детства, 2007. - 183 с.: ил.

Маршак С.Я. Детки в клетке: Книжка-игрушка / Худож. И.Кострина. - М.: Планета детства: АСТ: Астрель, 2007. - 8 с.: ил.

Маршак С.Я. Детям / Худож. В.Конашевич, В.Лебедев, А.Пахомов. - М.: Планета детства, 2006. - 300 с.: ил. Маршак С.Я. Любимое чтение от года до семи / Худож. В.Гальдяев, Е.Монин, В.Перцов и др. - М.: Планета детства, 2002. - 511 с.: ил.

Маршак С.Я. Любимое чтение от года до семи / Худож. В.Гальдяев, Е.Монин, В.Перцов и др. - М.: Планета детства, 2002. - 511 с.: ил.

Маршак С.Я. Разноцветная книга: Стихи / Рис. Е.Антоненкова. - М.: Росмэн, 2001. - 159 с.: ил. - (Золотая б-ка).

Маршак С.Я. Робин-Бобин: Стихи / Худож. В.Гальдяев. - М.: Планета детства, 2000. - 63 с.: ил.

Маршак С.Я. Самое любимое / Худож. В.Конашевич. - М.: АСТ: Астрель, 2006. - 64 с.: ил.

Маршак С.Я. Сказка о глупом мышонке: Книжка-игрушка / Худож. Г.Бедарев. - М.: Планета детства: АСТ: Астрель, 2007. - 8 с.: ил.

Маршак С.Я. Сказка про двух лодырей: Стихи / Худож. Е.Монин. - М.: Планета детства, 2000. - 60 с.: ил.

Маршак С.Я. Сказки для самых маленьких / Худож. В.Каневский. - М.: Планета детства: Астрель: АСТ, 2001. - 55 с.: ил.

Маршак С.Я. Стихи для самых маленьких / Худож. В.Гальдяев. - М.: Планета детства, 2002. - 319 с.: ил.

Маршак С.Я. Усатый-полосатый: Стихи: Книжка-игрушка с вырубкой / Худож. В.Сутеев. - М.: Планета детства, 2006. - 8 с.: ил.

Маршак Самуил Яковлевич (1887 - 1964), поэт, переводчик.

Родился 22 октября (3 ноября н.с.) в Воронеже в семье заводского техника, талантливого изобретателя, поддерживавшего в детях стремление к знаниям, интерес к миру, к людям. Раннее детство и школьные годы провел в городке Острогожске под Воронежем. В гимназии учитель словесности привил любовь к классической поэзии, поощрял первые литературные опыты будущего поэта. Одна из поэтических тетрадей Маршака попала в руки В.Стасова, известного русского критика и искусствоведа, который принял горячее участие в судьбе юноши. С помощью Стасова он переезжает в Петербург, учится в одной из лучших гимназий, целые дни проводит в публичной библиотеке, где работал Стасов.

В 1904 в доме Стасова Маршак познакомился с М.Горьким, который отнесся к нему с большим интересом и пригласил его на свою дачу на Черном море, где Маршак лечился, учился, много читал, встречался с разными людьми. Когда семья Горького вынуждена была покинуть Крым из-за репрессий царского правительства после революции 1905, Маршак вернулся в Петербург, куда к тому времени перебрался его отец, работавший на заводе за Невской заставой.

Началась трудовая молодость: хождение по урокам, сотрудничество в журналах и альманахах.

Через несколько лет для завершения образования Маршак уехал учиться в Англию, сначала в политехникуме, затем в Лондонском университете. Во время каникул много путешествует пешком по Англии, слушает английские народные песни. Уже тогда начал работать над переводами английских баллад, впоследствии прославившими его.

В 1914 вернулся на родину, работал в провинции, публиковал свои переводы в журналах "Северные записки" и "Русская мысль". В военные годы занимался помощью детям беженцев.

С начала 1920-х участвует в организации детских домов в Краснодаре, создает детский театр, в котором начинается его творчество детского писателя.

В 1923, вернувшись в Петроград, пишет свои первые оригинальные сказки в стихах - "Сказка о глупом мышонке", "Пожар", "Почта", переводит с английского детские народные песенки - "Дом, который построил Джек" и т.д. Возглавляет один из первых советских детских журналов - "Новый Робинзон", вокруг которого собираются талантливые детские писатели. Маршак был первым сотрудником М.Горького, создавшего Издательство детской литературы (Детгиз).

Стихи Маршака для детей, его песни, загадки, сказки и присказки, пьесы для детского театра со временем составили сборник "Сказки, песни, загадки", неоднократно переиздававшийся и переведенный на многие языки.