Воспитательское занятие на тему трудом велик и славен человек

ВЛ / Статьи / Интересное

7-02-2016, 16:32

Мы употребляем много разных выражений, понятных по смыслу,но звучащих довольно странно для современного человека.

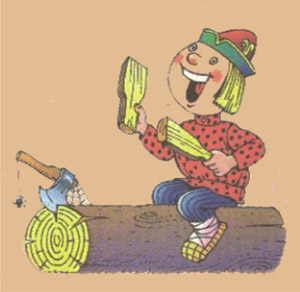

Бить баклуши

Что такое "баклуши", кто и когда их "бьет"? С давних пор кустари делали ложки, чашки и другую посуду из дерева. Чтобы вырезать ложку, надо было отколоть от бревна чурку - баклушу. Заготовлять баклуши поручалось подмастерьям: это было легкое, пустячное дело, не требующее особого умения. Готовить такие чурки и называлось "баклуши бить". Отсюда, из насмешки мастеров над подсобными рабочими - "баклушечниками", и пошла наша поговорка.

После дождичка в четверг

Русичи - чтили бога грома и молнии Перуна. Ему был посвящен один из дней недели - четверг (интересно, что и у древних римлян четверг был также посвящен латинскому Перуну - Юпитеру). Перуну возносили моления о дожде в засуху. Считалось, что он должен особенно охотно выполнять просьбы в "свой день" - четверг. А так как эти мольбы часто оставались тщетными, то поговорка "После дождичка в четверг" стала применяться ко всему, что неизвестно когда исполнится.

Все трын-трава

Таинственная "трын-трава" - это вовсе не какое-нибудь растительное снадобье, которое пьют, чтобы не волноваться. Сначала она называлась "тын-трава", а тын - это забор. Получалась "трава подзаборная", то есть никому не нужный, всем безразличный сорняк.

Всыпать по первое число

Не поверите, но в старой школе учеников пороли каждую неделю, независимо от того, кто прав, кто виноват. И если "наставник" переусердствует, то такой порки хватало надолго, вплоть до первого числа следующего месяца.

Гол как сокол

Страшно бедный, нищий. Обычно думают, что речь идет о птице соколе. Но она здесь ни при чем. На самом деле "сокол" - старинное военное стенобитное орудие. Это была совершенно гладкая ("голая") чугунная болванка, закрепленная на цепях. Ничего лишнего!

Сирота казанская

Так говорят о человеке, который прикидывается несчастным, обиженным, беспомощным, чтобы кого-нибудь разжалобить. Но почему сирота именно "казанская"? Оказывается, фразеологизм этот возник после завоевания Казани Иваном Грозным. Мирзы (татарские князья), оказавшись подданными русского царя, старались выпросить у него всяческие поблажки, жалуясь на свои потери и горькую участь от штурма Казани.

Непутевый человек

В старину на Руси "путем" называли не только дорогу, но еще и разные должности при дворе князя. Путь сокольничий - ведающий княжеской охотой, путь ловчий - псовой охотой, путь конюший - экипажами и лошадьми. Бояре всеми правдами и неправдами старались заполучить у князя путь - должность. А кому это не удавалось, о тех с пренебрежением отзывались: непутевый человек.

Шиворот-навыворот

Сейчас это вроде бы вполне безобидное выражение. А когда-то оно связывалось с позорным наказанием. Во времена Ивана Грозного провинившегося боярина сажали задом наперед на лошадь в вывернутой наизнанку одежде и в таком виде, опозоренного, возили по городу под свист и насмешки уличной толпы.

Водить за нос

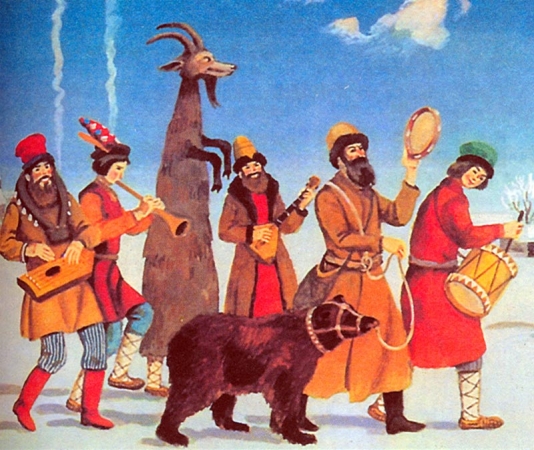

Обманывать, обещая и не выполняя обещанного. Это выражение было связано с ярмарочным развлечением. Цыгане водили медведей за продетое в нос кольцо. И заставляли их, бедолаг, делать разные фокусы, обманывая обещанием подачки.

Точить лясы

Лясы (балясы) - это точеные фигурные столбики перил у крылечка. Изготовить такую красоту мог только настоящий мастер. Наверное, сначала "точить балясы" означало вести изящную, причудливую, витиеватую (как балясы) беседу. Но умельцев вести такую беседу к нашему времени становилось меньше и меньше. Вот и стало это выражение обозначать пустую болтовню.

Тертый калач

В старину действительно был такой сорт хлеба - "тертый калач". Тесто для него очень долго мяли, месили, "терли", отчего калач получался необыкновенно пышным. И еще была пословица - "не терт, не мят, не будет калач". То есть человека учат испытания и беды. Выражение и пошло от этой пословицы.

Зарубить на носу

Если вдуматься, то смысл этого выражения кажется жестоким - согласитесь, не слишком приятно представить себе топор рядом с собственным носом. На самом же деле все не так печально. В этом выражении слово "нос" не имеет ничего общего с органом обоняния. "Носом" называлась памятная дощечка, или бирка для записей. В далеком прошлом неграмотные люди всегда носили с собой такие дощечки и палочки, с помощью которых и делались всевозможные заметки или зарубки на память.

Ни пуха, ни пера

Возникло это выражение в среде охотников и было основано на суеверном представлении о том, что при прямом пожелании (и пуха, и пера) результаты охоты можно сглазить. Перо в языке охотников означает птица, пух - звери. В давние времена охотник, отправляющийся на промысел, получал это напутствие, "перевод" которого выглядит примерно так: "Пусть твои стрелы летят мимо цели, пусть расставленные тобой силки и капканы останутся пустыми, так же, как и ловчая яма!" На что добытчик, чтобы тоже не сглазить, отвечал: "К черту!". И оба были уверены, что злые духи, незримо присутствующие при этом диалоге, удовлетворятся и отстанут, не будут строить козней во время охоты.

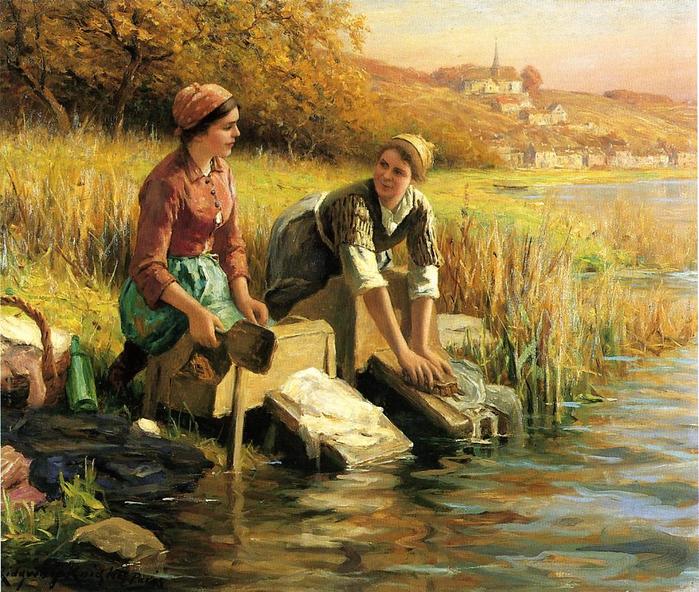

Не мытьём, так катаньем

В старину деревенские женщины после стирки «катали» бельё с помощью специальной скалки. Хорошо прокатанное белье оказывалось выжатым, выглаженным и чистым, даже если стирка была не очень качественной. Сегодня для обозначения достижения цели любым способом употребляется выражение «не мытьём, так катаньем».

Дело в шляпе

В старину гонцы, доставлявшие почту, зашивали под подкладку шапки или шляпы очень важные бумаги, или «дела», чтобы не привлекать внимания грабителей. Отсюда происходит выражение «дело в шляпе».

Верста коломенская

В 17 веке по распоряжению царя Алексея Михайловича, между Москвой и летней царской резиденцией в селе Коломенском было заново произведено измерение расстояний и установлены очень высокие верстовые столбы. С тех пор высоких и худощавых людей называют «верстой коломенской».

Гнаться за длинным рублём

В 13 веке денежной и весовой единицей на Руси была гривна, делившаяся на 4 части («рубля»). Особенно увесистый остаток слитка называли «длинным рублём». С этими словами связано выражение про большой и лёгкий заработок - «гнаться за длинным рублём».

Как в воду глядеть

По представлению наших предков, ясновидец, глядя в воду, мог узнать судьбу человека, предвидеть будущее, предупредить о предстоящих опасностях. Девушки, мечтая о замужестве, пытались увидеть в ковше с водой изображение своего суженного. Для этого сосуд с водой ставился на ночь под кровать, а для задабривания неведомых сил в воду бросали ореховые скорлупки, восковые свечки, кусочки еды. Благодаря этим гаданиям, и вошло в наш язык выражение "как в воду глядел”.

Как за каменной стеной

В старину для защиты от врагов вокруг городов возводили стены.

Особенно надёжными были стены из камня или кирпича: они укрывали от вражьих стрел и позволяли выдержать длительную осаду.

Со временем выражение приобрело более широкий смысл: опёка, покровительство высокого лица или документ, избавляющий от лишних хлопот, могли выполнять роль защиты

Как аршин проглотил

Аршин, как мера длины, равен 16 вершкам или 71 сантиметру. Русские купцы и мастеровые в своём деле широко пользовались аршинами - металлическими или деревянными линейками такой же длины. Проглотить такую линейку никто не пытался, но если себе это представить, то перед вами стоял бы человек неестественно прямо с негнущимися руками и ногами и не поворачивающейся головой. Именно это и имеется в виду в выражении "как аршин проглотил”.

Синонимами являются также выражения "стоять по струнке” и ” вытянуться во весь рост

За тридевять земель

Это выражение часто встречается в русских народных сказках и обозначает "очень далеко”. Происхождение выражения относится ко времени, когда на Руси, помимо десятеричной системы счисления, существовала и девятеричная, в основе которой лежала цифра девять. В сказках для усиления описываемого факта всё бралось в трёхкратном размере: за тридевять земель, в тридевятом царстве, в тридевятом государстве. Из фольклора эти выражения перешли в обычный разговорный язык и сохранили свою образность в литературе.

Заткнуть за пояс

Выражение связано с привычкой мастеровых засовывать за пояс временно ненужный инструмент. В старину это выражение перешло и на взаимоотношения людей. В случае физического превосходства соперник хвастливо обещал другому поступить с ним как с ненужной вещью: спрятать у себя за поясом или положить в карман.

Заколдованный круг

Существует народное поверье, что в лесу леший водит человека по кругу, поэтому заблудившийся возвращается на то место, где он уже был. Такое действительно бывает с людьми в лесу и происходит это из-за того, что шаг, сделанный правой ногой, шире, чем шаг левой. При отсутствии точного ориентира человек и ходит кругами.

В повседневной жизни иногда бывают такие ситуации, когда обстоятельства зависят друг от друга и получается замкнутая цепочка, которую трудно разорвать, тогда говорят, что человек попал в заколдованный круг или в безвыходное положение.

За семь вёрст киселя хлебать

Старинная мера расстояний - верста - произошла от глагола "вертеть”. Она характеризовала расстояние или протяжённость борозды от одного поворота плуга до другого при пахоте. Верста равнялась тысяче саженей или - в современной системе мер - почти километру. Кисель был одним из самых распространённых на Руси блюд, его можно было "хлебать” и дома, а не отправляться "за семь вёрст”, потратив на это уйму времени и сил. Поэтому выражение "за семь вёрст киселя хлебать” стало означать "ехать далеко и попусту”

Заговаривать зубы

Зубы болели у всех людей во все времена. Одни ходили к докторам, другие - к знахарям, у которых были свои способы лечения с помощью трав, заговоров и заклинаний. Бывало, что после такого посещения боль в зубе утихала и человек был доволен.

Со временем выражение "заговаривать зубы” стало означать вводить в заблуждение, обманывать. С зубами связаны и другие фразеологические обороты: "класть зубы на полку” - то есть голодать, "держать язык за зубами” - молчать, "навязнуть в зубах” - надоесть.

Завести шарманку

В старину на Руси ходили бродячие музыканты с шарманкой. Шарманка - это переносной механический оргАн в виде надеваемого на плечо большого ящика с лямкой. Внутри ящика стоял небольшой диск вроде современной грампластинки, на котором была записана популярная мелодия. Музыкант крутил ручку, которая вращала этот диск и из ящика, повторяясь, лилась одна и та же мелодия. Звучание этого немудреного инструмента было хриплым и заунывным, поэтому в народе вскоре появилось выражение "завести шарманку” - то есть надоедливо говорить об одном и том же.

Заварить кашу, расхлёбывать кашу

В старину, когда на Руси ещё не знали картошки, каша была основным повседневным блюдом в крестьянских семьях. Понятно поэтому, почему именно с кашей связано много фразеологических оборотов: "с ними каши не сваришь” - говорили про человека, с которым нельзя было делать обшее дело, "мало каши ел” - молод и неопытен. Каша готовилась быстро, на это не требовалось большого умения. Если каша получалась невкусной, её всё равно приходилось есть (расхлёбывать). "Заварил кашу” - говорили про человека, который, не обдумав и не рассчитав последствия, создал сложную ситуацию для себя и окружающих. Для того, чтобы распутать эту ситуацию, приходилось "расхлёбывать кашу” - то есть прикладывать большие усилия для исправления создавшегося положения.

Держи карман шире

В старину карманом называли всякий мешок или торбу, прикрепленную снаружи к одежде человека или привязанную к седлу. В них складывали нужные в пути или походе вещи. Когда нужно было поместить что-нибудь большое, просили раскрыть карман пошире. Чаще всего его держали закрытым, чтобы злоумышленники или воры "не залезали в карман”. Со временем выражение приобрело насмешливый ироничный оттенок и стало означать напрасные ожидания и расчёты.

Очертя голову

В Древней Руси был такой обычай: для защиты от нечистой силы нужно было обвести вокруг себя защитный круг. И нечистая сила, беснуясь снаружи, никогда не смеет перейти эту черту.

Теперь же слова «очертя голову» означают «безрассудно, с отчаянной решимостью».

Оцените новость

Новости партнеров:

- Учить видеть необходимость в определении профессии.

- Учить ориентироваться в мире профессий.

- Развивать речь, умение работать в парах, в группах.

- Развивать умение объективно оценивать свои знания.

- Воспитывать уважение к людям любой профессии.

Ход урока

I. Ученик:

У меня растут года,

Будет и семнадцать.

Где работать мне тогда?

Чем заниматься?

Каждое утро вы приходите в школу учиться – это главный труд, а ваши мамы и папы идут на работу. Они выполняют разные дела и поручения, имеют разные обязанности или как говорят ещё, имеют разные профессии. Каждый из вас наверняка уже задумывался, кем он будет, когда вырастет. У вас ещё много, много времени впереди, чтобы выбрать профессию и работу по душе. А сегодня мы познакомимся с вами с некоторыми из них.

Давайте по очереди назовем, кем работают ваши родители.

А кто из вас был на работе ваших родителей?

Что видел интересного?

А кому из вас родители рассказывают о своей работе?

II. Рассказы родителей о своей профессии.

Кто в дни болезней

Всех полезней

И лечит нас

От всех болезней (врач)

Доктор, доктор, как нам быть:

Уши мыть или не мыть?

Если мыть, то, как нам быть:

Часто мыть или пореже?

(Слово Дороховой М.А.)

Маргарита Анатольевна ответит на этот вопрос и на многие другие ваши вопросы.

Чтобы сосны, липы, ели.

НЕ болели, зеленели,

Чтобы новые леса

Поднимались в небеса,

Их под звон и гомон птичий.

Охраняет друг лесничий.

Слово о своей профессии - Кудрявцева Н.К.

Стоят в поле сестрицы,

платьица белёны,

шапочки зелёны (берёзы)Что же это за девица:

Не швея, не мастерица,

Нечего сама не шьёт,

А в иголках круглый год (ёлка)

В золотой клубочек

Спрятался дубочек (жёлудь)Зимой и летом одним цветом

(хвойное дерево)Летом одевается, зимой раздевается

(лиственное дерево)Никто их не пугает, а они всё дрожат

(листья осины)Это тот, кто продает

Масло, хлеб и бутерброд?

Холодильник и утюг,

Сливы, груши и арбуз.

Слово о своей профессии Ткаченко И. Н.

Кто из вас ребята хочет стать продавцом, должен уметь хорошо считать, иметь хорошую память, ведь чтобы быстро найти товар, нужно помнить, где он лежит, а чтобы продать -- знать сколько стоит, а ещё продавец должен быть спокойным, доброжелательным, не грубить покупателям, ведь цель продавца-улучшить настроение покупателю и помочь ему сделать покупку.

Дело было вечером,

Делать было нечего.

С лесенки ответил Коля

- Мама – лётчик?

Что ж такого!

Вот у Феди, например,

Мама – милиционер.

Слово о своей профессии Топоркова В.В.

6. Ученик.

Мама – лётчик?

Что ж такого?

- Всех важней сказала Поля, -

Учительница – мама.

Слово о своей профессии Ехлакова Е.В.

7. Ученик.

И сказал нам Саша тихо:

Разве плохо быть портнихой?

Кто трусы ребятам шьёт?

Ну конечно, не пилот.

Слово о своей профессии Яковлева Н.В.

Кто ещё из родителей желает рассказать о своей профессии.

Обобщение:

Итак, ребята вы познакомились с профессиями своих родителей, но на этом число профессий не заканчивается.

Давайте сейчас с вами поиграем:

1. Игра “ Азбука профессий”

(я показываю букву и задаю вопрос, а вы должны ответить словом, которое начинается с этой буквы)

А. Специалист сельского хозяйства (агроном)

Б. Делец, коммерсант, предприниматель (бизнесмен)

В. Фамилия русского художника, автора картин “Алёнушка”, “Иван-Царевич и Серый волк” (Васнецов)

Г. Группа тесно связанных наук, изучающих Землю, её поверхность, полезные ископаемые, распределение животных и растений (география)

К. Повар на корабле (кок)

М. Человек, окрашивающий пол, стены, потолки (маляр)

Н. Специалист, который даёт различным инструментам голос и делает его красивым, звучным (настройщик)

П. Человек, профессия которого помогает людям иметь красивые причёски (парикмахер)

Р. Человек, разводящий рыбу в искусственных водоёмах (рыбовод)

2. Задачи на сообразительность.

А) Матросы Петя и Миша имеют фамилии Белов и Чернов. Какую фамилию имеет каждый из матросов, если Петя на два года старше Белова. (Петя Чернов, Миша Белов)

Б) (выходят, трое желающих и каждому дают карточку)

Перед вами трое специалистов: каменщик, комбайнёр, маляр. Кто из вас догадается, как удалить комбайнёра из середины, не дотрагиваясь до него? Сам он, конечно, не уйдёт с места, зови не зови его. Так как же решить эту задачу. (одного из крайних ребят надо поставить на другой край)

3. Игра “Назови тех, кто это сделал”

(Показ картинок)

Хлеб (тракторист, хлебороб, мукомол, пекарь)

Тетрадь (как получить тетрадь)

Рубашка (вырастить хлопок, лён)

4. Составь пословицу (работа в парах)

(пословица разрезана на отдельные слова)

5. Загадки (о профессиях, которые не были названы)

Ночью, в полдень, на рассвете,

Службу он несёт в секрете.

На тропе, на берегу,

Преграждает путь врагу. (Пограничник)Вот на краешке с опаской

Он железо красит краской;

У него в руках ведро,

Сам расписан он пестро. (Маляр)Он не лётчик, не пилот.

Он ведёт не самолёт,

А огромную ракету,

Дети, кто, скажите это? (Космонавт)Ворону, корову, щенка и павлина-

Всех примет и вылечит

Доктор звериный (Ветеринар)Его работа в глубине, на самом дне.

Его работа в темноте и тишине.

Пусть труд его не лёгок и не прост,

Как космонавт, плывёт он среди звёзд. (Водолаз)

Ему нужны такие вещи:

Молоток, тиски и клещи,

Ключ, напильник и ножовка,

А всего нужней – сноровка (Слесарь)Мастер, мастер помоги-

Прохудились сапоги.

Забивай покрепче гвозди-

Мы пойдем сегодня в гости. (Сапожник)

6. Игра “ Третий лишний”

(из трёх слов найди лишнее)

А. Программист, закройщик, компьютер. Казалось бы, все слова имеют отношение к нашему турниру, и всё-таки одно слово - лишнее. Какое и почему? (лишнее слово- компьютер, т. к. оно обозначает инструмент, а остальные слова- профессии)

Б. Учитель, парикмахер, ножницы. (Лишнее слово – ножницы)

В. Связист, режиссёр, кинофильм. (Лишнее слово- кинофильм, т. к. оно обозначает продукт труда, а другие слова - профессии).

7. Чёрный ящик

(загадки и кто использует в своей работе)

Два кольца, два конца - посередине гвоздик (ножницы)

Маленького роста я,

Тонкая и острая. (Иголка)

Сам худ, а голова - с пуд. (Молоток)

У Конька-горбунка деревянные бока,

У него из-под копыт стружка белая летит. (Рубанок)

8. Разгадать ребус (плакат зашифрован)

(Хочешь, есть калачи - не сиди на печи)

Итог занятия:

Есть много разных профессий, а инструментов - ещё больше, вы пока ещё не выбрали себе инструменты и работу, но вскоре это сделаете. Главные же ваши инструменты - ваше сердце, голова и руки. Если сердце будет хотеть, а руки делать, вы справитесь с любой работой. А сейчас в память о нашей встрече мне бы хотелось вам подарить вот такие медальки.

Клубный час на тему

Цель: подвести детей к пониманию важности и значимости любого труда

Задачи : расширить представление детей о значении труда в жизни общества,

способствовать формированию положительной нравственной оценки характера, как трудолюбие,

побуждать детей к развитию трудовых навыков,

учить ориентироваться в мире профессий,

воспитывать уважение к людям любой профессии.

Ведущий 1

Добрый день, дорогие ребята, гости нашего праздника!

Сегодня мы посвящаем нашу встречу труду. Тема нашего клубного часа

«Трудом велик и славен человек»

Сегодня мы узнаем почему именно труд славит человека и в чём это заключается.

И начать мы хотим с маленького рассказа К.Ушинского «Два плуга».

Инсценировка рассказа К.Ушинского «Два плуга».

Автор

Из одного и того же куска железа в одной и той же мастерской были сделаны два плуга.

Один из них попал в руки земледельца и немедленно пошёл на работу;

а другой долго и совершенно бесполезно провалялся в лавке купца.

Случилось через некоторое время, что оба земляка опять встретились.

Плуг, бывший у земледельца, блестел, как серебро, и был ещё лучше, чем в то время, как он вышел

из мастерской; плуг же, пролежавший без всякого дела в лавке, потемнел и покрылся ржавчиной.

Скажи, пожалуйста, отчего ты так блестишь? – спросил заржавевший плуг у старого знакомого.

От труда, мой милый, – отвечал тот. – А ты заржавел и сделался хуже, чем был, потому,

что всё это время ты пролежал на боку, ничего не делая.

Ведущий 2

Почему плуг, который попал к землепашцу, блестел, как серебро? (потому что он трудился)

Что случилось с плугом, который пролежал без дела? (потемнел и покрылся ржавчиной)

Кого подразумевает Ушинский, говоря о плугах? (труженика и лентяя)

Ведущий 1

С давних времён и веков детей с самого раннего детства приучали к труду.

Инсценировка стихотворения З.Александровой «Золотые руки»

(выходят два мальчика и читают стихотворение)

Золотые руки у парнишки, что живёт в квартире номер пять.

К мастеру приходят понаслышке сделать ключ, кофейник запаять.

Золотые руки все в мозолях, в ссадинах и в пятнах от чернил –

Глобус он вчера подклеил в школе, радио соседке починил.

Нам спираль переменил на плитке, подновил дырявое ведро …

У него гремят в карманах слитки – олово, свинец и серебро.

Ходики собрать и смазать маслом маленького мастера зовут.

Если электричество погасло золотые руки тут как тут.

Мать руками этими гордится, хоть всего парнишке десять лет,

Пробку сменит он – и загорится в комнатах живой и яркий свет.

Не успев прочесть об этом в книжке, до всего дошёл он наугад.

«Золотые руки у парнишки!» - про него соседи говорят.

Ведущий 2

В качестве правил трудового поведения выступали пословицы и поговорки.

Знаете ли вы пословицы и поговорки о труде? Сейчас мы это проверим.

Мы читаем начало пословиц, а вы продолжаете.

Работа с пословицами:

Терпенье и труд … (всё перетрут)

Под лежачий камень … (и вода не течёт)

Не спеши языком … (торопись делом)

Любишь кататься … (люби и саночки возить)

Делу время, … (а потехе час)

Без труда не вынешь … (и рыбку из пруда)

Кончил дело … (гуляй смело)

Труд кормит … (а лень портит)

Ведущий 1

Труд – самое важное в жизни каждого человека. Сколько на нашей земле дорог, мостов, машин, городов.

И все они появились, благодаря рукам человека. Человек своим трудом украшает землю.

Ведущий 2

Он умеет растить хлеба, строить дома, изобретать разные машины, летать в космос и многое другое.

Труд облагораживает человека. Человек славен трудом.

Ведущий 1

День сегодня - совсем особенный! Собрались мы сюда, друзья,

Чтоб восславить руки тружеников – это сделаем … вы и я!

Ведущий 2

Мы хотим, чтобы этот праздник вам запомнился надолго, потому что

(подходит к плакату, на котором написано : «Землю красит солнце, а человека труд»)

Появляется Труд. На нём комбинезон. На груди яркая эмблема.

Труд.

Здравствуйте, друзья! Знаю это точно: говорят всегда, что без меня не вытащишь и рыбку из пруда. Разрешите представиться. Я – Труд! И мне приятно, что вы пришли на праздник в мою честь.

Хорошо, что есть на свете камень, глина и песок!

Хорошо, что есть на свете клещи, гвозди, молоток!

Нитки есть и есть лопата – можно шить и можно рыть!

Уважайте труд, ребята! Приучайтесь труд любить!

Ведущий 1

Человек трудом велик. Издавна люди придавали огромное значение отношению к труду.

Идеал трудовой жизни наших предков – это трудолюбие, ответственное отношение к труду.

Дети (читают стихи)

Единое счастье – работа, в полях, за станком, за столом!

Работа до жаркого пота, работа без лишнего счёта –

Часы за упорным трудом.

Великая радость – работа, в полях, за станком, за столом!

Работай до жаркого пота, работай без лишнего счёта -

Всё счастье земли – за трудом.

Ведущий 2

А теперь посмотрите на эти высказывания и скажите: что труд даёт человеку? Как понимаете смысл?

(на слайде высказывания : Труд красит человека, а безделье его портит.

Только в труде можно проявить все свои лучшие качества .)

Ведущий 1

А чему учится человек в коллективе?

(на слайде ответы : В коллективе человек:

учится общению с другими людьми,

получает возможность ощутить силу, поддержку коллектива.

Ведущий 2

И в наше время человек в обществе, в классном коллективе ценится по труду.

Не сразу человек может выполнить большую и сложную работу. Надо начинать с малого.

А с чего мы начинаем в классе, какую работу мы выполняем?

Ведущий 1

При многих обязанностях человека в обществе, в классном коллективе о нём судят, прежде всего, по труду.

Труд помогает человеку раскрыть свою личность, показать свои способности.

Дети (говорят по предложению) :

Каждый из нас в классе несёт ответственность за порученное дело.

Мы должны добросовестно относиться к труду, что бы нас отметили только с хорошей стороны.

Не зря говорят, что труд – это источник радости и удовольствия.

Труд был, есть и будет основой жизни на земле.

В труде человек станет физически здоровым и нравственно – воспитанным.

От труда зависит благополучие и благосостояние человека.

Труд имеет и большое личное значение.

Мы знаем, как счастливы люди, которые многое умеют делать своими руками.

Чтобы стать хорошим специалистом, мы должны много знать и много уметь.

Ведущий 2

Давайте прочитаем правило о труде.

(на слайде слова: Ничто и никогда не даётся без труда.

Умей если нужно заштопать чулок,

Без помощи свой приготовить урок.

Будь первым в ученье, будь первым в труде,

У нас белоручек не любят нигде.)

Ведущий 1

Давайте и мы прославим человека труда, а заодно и поиграем.

Я буду приветствовать умелых людей флажками разного цвета.

Я поднимаю голубой – надо хлопать, зелёный – топать, жёлтый – молчать, красный – ура кричать.

Ведущий 2

Сегодня мы сидим за школьной партой. Учёба – это труд, причём непростой. Пройдут школьные годы.

Мы станем взрослыми и нужно будет выбрать профессию. А что такое профессия? (ответы детей)

(на слайде определение:

Профессия – это вид труда, который требует от человека

определённой подготовки, знаний и умений.)

Ведущий 1

А знаете ли вы, как много профессий на планете? Какие профессии вы знаете? (ответы детей)

Загадки о профессия ( читают дети )

Громко прозвенел звонок, в классе начался урок.

Знает школьник и родитель – проведёт урок … (учитель)

Кто пропишет витамины? Кто излечит от ангины?

На прививках ты не плачь – как лечится знает … (врач)

На витрине все продукты: овощи, орехи, фрукты.

Помидор и огурец предлагает … (продавец)

Тёмной ночью, ясным днём он сражается с огнём.

В каске, будто воин славный, на пожар спешит … (пожарный)

Кирпичи кладёт он в ряд, строит садик для ребят

Не шахтёр и не водитель, дом нам выстроит … (строитель)

Тонкой палочкой взмахнёт – хор на сцене запоёт.

Не волшебник, не жонглёр. Кто же это? (дирижер)

Стихи о профессиях (читают дети)

На далёкие планеты от земли летят ракеты.

Их конструктор разработал, день и ночь не спал, работал.

Дайте ножницы, расчёску, он вам сделает причёску.

Парикмахер непременно подстрижёт вас современно.

Он и фрукты, и природу нарисует, и портрет.

Взял художник на работу кисти, краски и мольберт.

Дайте повару продукты: мясо птицы, сухофрукты,

Рис, картофель и тогда ждёт вас вкусная еда.

Звери, птицы, все, кто болен, кто здоровьем недоволен!

Вас зовёт ветеринар – перевяжет, даст отвар.

Кто из шляпы достаёт зайца всем на удивление?

Это фокусник даёт в цирке представление.

Частушки о профессиях

Говорю я всем знакомым, что хочу быть астрономом.

Не люблю я ночью спать, лучше звёзды изучать.

Я люблю перед всем классом на уроках отвечать.

Этот опыт пригодиться – я хочу артисткой стать.

Я решил, что ни к чему боксом заниматься –

Стану я зубным врачом , все его боятся.

Вовка хвалится ребятам, что он станет адвокатом.

А пока не адвокат, он колотит всех подряд.

Быть разведчиком хочу я, ведь находчив я и смел.

Мама спрятала конфеты, я разведал где – и съел.

Стану мастером по стрижке и Лариске отомщу –

Обстригу аж под мальчишку, а потом тогда прощу.

На гимнастику хожу, ем лишь раз в неделю.

По секрету вам скажу: стать хочу моделью .

И теперь судьёй по боксу я могу уж точно стать.

Ведущий 2

На земле много разных профессий, а инструментов, которые используются людьми разных профессий

ещё больше. Угадайте, кто использует ножницы? А кто указку? А кому нужен шприц? (ответы детей)

Ведущий 1

Мы пока не выбрали себе инструменты и работу, но вскоре это сделаем.

Ведущий 2

Главные же наши инструменты – это наше сердце, голова и руки.

Если сердце будет хотеть, а руки делать, мы справимся с любой работой.

Ведущий 1

Человеку каждой профессии присущи свои профессиональные качества.

Давайте попробуем определить каким должен быть учитель? А пожарный?

(ответы детей: добрый, умный, терпеливый и т.д.)

Дети читают стихотворение Ю.Тувима «Всё для всех»

Каменщик строит жилища, платье - работа портного,

Но ведь портному работать трудно без тёплого крова.

Каменщик был бы раздетым, если умелые руки

Вовремя не смастерили фартук, и куртку и брюки.

Пекарь сапожнику к сроку сшить сапоги поручает.

Ну, а сапожник без хлеба много ль нашьёт, натачает.

Стало быть, так и выходит; всё, что мы делаем, - нужно,

Значит давайте трудиться честно, усердно и дружно.

Ведущий 2

А есть ли качества, необходимые для всех профессий? Назовите их.

( Слайд со словами: доброжелательность, вежливость, ответственность, аккуратность, терпение, трудолюбие, внимательность, выдержка, упорство, настойчивость )

Ведущий 1

Как говорят про человека, который отлично делает своё дело? (мастер своего дела)

Можно ли так сказать про парикмахера? А про портного? А про хирурга?

Ведущий 2

За свой труд, за умелые, талантливые руки таких людей называют человек – золотые руки.

Их поощряют, они получают награды: почётные звания, грамоты, ордена, медали.

Их труд славит. И не зря говорят: труд славит человека.

Дети читают стихотворение.

Как много в мире красоты, которой мы не замечаем.

Всё потому, что каждый день встречаем её знакомые черты.

Мы знаем как красивы облака, река, цветы, лицо любимой мамы,

И Пушкина летящая строка, и то, что человек красив делами.

Ведущий 1

Труд был, есть и будет основной славой жизни на земле.

Любой труд почётен и все работы хороши.

Учитель

Ребята, наш классный час подошёл к концу. Вы хорошо потрудились! Молодцы!

Мы ещё будем говорить с вами о разных профессиях, будем ходить на экскурсии.

Надеюсь хорошие моменты остались в вашей памяти.

И есть над чем хочется задуматься каждому из нас.

Исполнение песни «Всегда у тех, кто трудится, мечта любая сбудется»

(М.Вайнберга на слова М.Коростылёва)

Припев: Всегда у тех, кто трудится, мечта любая сбудется.

Ведь сила есть волшебная в труде.

Он сдвинет горы снежные, пройдёт моря безбрежные,

Он побеждает всюду и везде.

1 куплет: А тот, кто все задания считает наказанием,

Кто лодырничать целый день привык.

На чудо, разумеется, пусть даже не надеется,

Лишь двойкою украсит свой дневник.

Цитата сообщения Почему мы так говорим?

Самые распространённые речевые штампы - это лексически слова и выражения, которые иногда справедливо называют "затасканные, избитые выражения"

1. Дойти до ручки

В Древней Руси калачи выпекали в форме замка с круглой дужкой. Горожане нередко покупали калачи и ели их прямо на улице, держа за эту дужку, или ручку. Из соображений гигиены саму ручку в пищу не употребляли, а отдавали её нищим либо бросали на съедение собакам. По одной из версий, про тех, кто не брезговал её съесть, говорили: дошёл до ручки. И сегодня выражение «дойти до ручки» значит совсем опуститься, потерять человеческий облик.

2. Закадычный друг

Старинное выражение «залить за кадык» означало «напиться», «выпить спиртного». Отсюда образовался фразеологизм «закадычный друг», который сегодня употребляется для обозначения очень близкого друга.

3. Всыпать по первое число

В старые времена учеников школы часто пороли, нередко даже без какой-либо вины наказуемого. Если наставник проявлял особое усердие, и ученику доставалось особенно сильно, его могли освободить от дальнейших порок в текущем месяце, вплоть до первого числа следующего месяца. Именно так возникло выражение «всыпать по первое число».

![]()

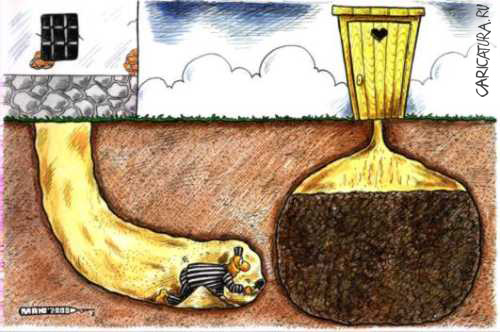

4. Попасть впросак

Просаком раньше назывался специальный станок для плетения канатов и верёвок. Он имел сложную конструкцию и настолько сильно скручивал пряди, что попадание в него одежды, волос, бороды могло стоить человеку жизни. Именно от подобных случаев произошло выражение «попасть впросак», что сегодня означает оказаться в неловком положении.

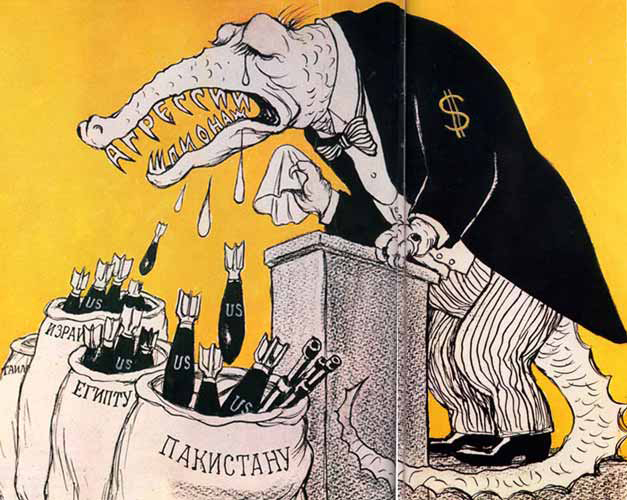

5. Последнее китайское предупреждение

В 1950-1960-х годах американские самолёты нередко нарушали воздушное пространство Китая с целью разведки. Китайские власти фиксировали каждое нарушение и всякий раз высылали по дипломатическим каналам «предупреждение» США, хотя никаких реальных действий за ними не следовало, а счёт таким предупреждениям вёлся на сотни. Такая политика стала причиной появления выражения «последнее китайское предупреждение», означающего угрозы без последствий.

6. Вешать собак

Когда человека порицают, обвиняют в чём-нибудь, можно услышать выражение: «На него вешают собак». На первый взгляд, эта фраза абсолютно нелогична. Однако она связана вовсе не с животным, а с другим значением слова «собака» — репей, колючка — теперь почти неупотребляемым.

7. Тихой сапой

Слово sape в переводе с французского означает «мотыга». В 16-19 веках термином «сапа» у нас обозначали способ отрытия траншеи, рва или тоннеля для приближения к укреплениям. В подкопы к стенам замков иногда закладывали бомбы из пороха, а специалисты, обученные это делать, получили название сапёров. А от скрытного рытья подкопов произошло выражение «тихой сапой», которое сегодня употребляют для обозначения осторожных и незаметных действий. Теперь это выражение широко применяется и в общем разговорном языке, где оно имеет значение: тихо, осторожно, в полной тайне. Однако применяют его там, где необходимо подчеркнуть интриги, козни, какую-либо предосудительную деятельность.

![]()

8. Большая шишка

Самого опытного и сильного бурлака, идущего в лямке первым, называли шишкой. Это перешло в выражение «большая шишка» для обозначения важного человека.

9. Дело выгорело

Раньше если судебное дело исчезало, то человеку нельзя было предъявить законное обвинение. Дела нередко сгорали: либо от пожара в деревянных зданиях судов, либо от умышленного поджога за взятку. В таких случаях обвиняемые говорили: «Дело выгорело». Сегодня это выражение используется, когда мы говорим об удачном завершении крупного начинания.

10. Уйти по-английски

Когда кто-то уходит, не прощаясь, мы употребляем выражение «ушёл по-английски». Хотя в оригинале эту идиому придумали сами англичане, а звучала она как "to take French leave" («уйти по-французски»). Появилась она в период Семилетней войны в 18 веке в насмешку над французскими солдатами, самовольно покидавшими расположение части. Тогда же французы скопировали это выражение, но уже в отношении англичан, и в этом виде оно закрепилось в русском языке.

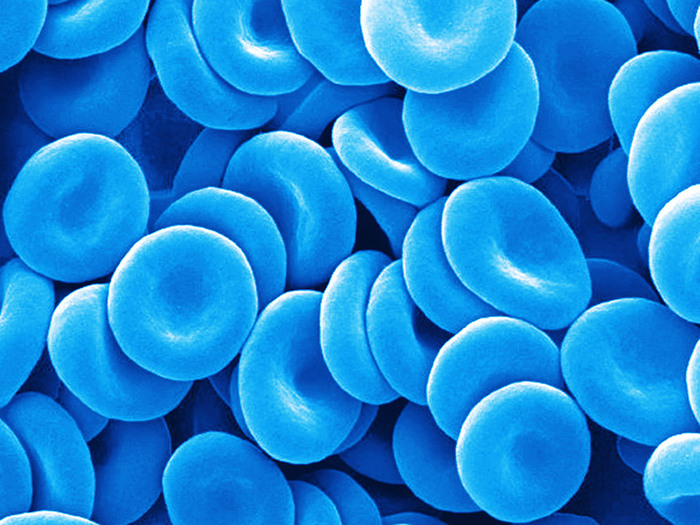

11. Голубая кровь

Испанская королевская семья и дворянство гордились тем, что, в отличии от простого народа, они ведут свою родословную от вест-готов и никогда не смешивались с маврами, проникшими в Испанию из Африки. В отличие от смуглокожих простолюдинов, на бледной коже представителей высшего сословия выделялись синие вены, и поэтому они называли себя sangre azul, что значит «голубая кровь». Отсюда это выражение для обозначения аристократии проникло во многие европейские языки, в том числе и в русский.

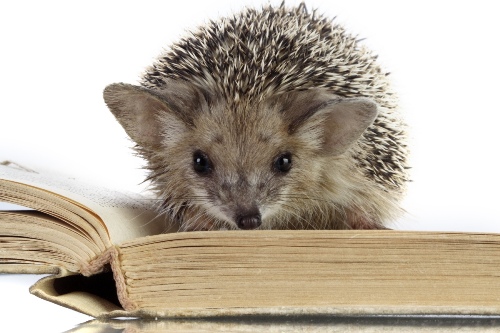

12. И ежу понятно

Источник выражения «И ежу понятно» — стихотворение Маяковского («Ясно даже и ежу — / Этот Петя был буржуй»). Широкое распространение оно получило сначала в повести Стругацких «Страна багровых туч», а затем в советских интернатах для одарённых детей. В них набирали подростков, которым осталось учиться два года (классы А, Б, В, Г, Д) или один год (классы Е, Ж, И). Учеников одногодичного потока так и называли — «ежи». Когда они приходили в интернат, двухгодичники уже опережали их по нестандартной программе, поэтому в начале учебного года выражение «ежу понятно» было очень актуально.

13. Перемывать косточки

У православных греков, а также некоторых славянских народов существовал обычай вторичного захоронения — кости покойника изымались, промывались водой и вином и укладывались обратно. Если же труп находили неистлевшим и вздутым, это означало, что при жизни данный человек был грешником и на нём лежит проклятье — выходить ночью из могилы в виде упыря, вампира, вурдалака и губить людей. Таким образом, обряд перемывания косточек был нужен, чтобы убедиться в отсутствии такого заклятья.

14. Гвоздь программы

Ко всемирной выставке 1889 года в Париже было приурочено открытие похожей на гвоздь Эйфелевой башни, что произвело сенсацию. С тех пор в язык вошло выражение «гвоздь программы».

15. Не мытьём, так катаньем

В старину деревенские женщины после стирки «катали» бельё с помощью специальной скалки. Хорошо прокатанное белье оказывалось выжатым, выглаженным и чистым, даже если стирка была не очень качественной.

16. Газетная утка

«Один ученый, купив 20 уток, тотчас приказал разрубить одну из них в мелкие кусочки, которыми накормил остальных птиц. Несколько минут спустя он поступил точно так же с другой уткой и так далее, пока осталась одна, которая пожрала, таким образом, 19 своих подруг». Эту заметку опубликовал в газете бельгийский юморист Корнелиссен, чтобы поиздеваться над легковерием публики. С тех пор, по одной из версий, лживые новости называют «газетными утками».

17. Семь пятниц на неделе

Раньше пятница была свободным от работы днём, а, как следствие, базарным. В пятницу, получая товар, обещали в следующий базарный день отдать полагающиеся за него деньги. С тех пор для обозначения людей, не исполняющих обещания, говорят: «У него семь пятниц на неделе».

18. Козёл отпущения

По древнееврейскому обряду, в день отпущения грехов первосвященник клал руки на голову козла и тем самым возлагал на него грехи всего народа. Затем козла уводили в Иудейскую пустыню и отпускали. Отсюда произошло выражение «козёл отпущения».

19. Семи пядей во лбу

Так говорят про очень умного человека, предполагая, что высота лба пропорциональна уму. Употребляя это выражение, мы, конечно, не задумываемся о том, что точности оно обозначает. «Пядь», или «четверть», - старинная мера длины, равная расстоянию между растянутыми большим и указательным пальцами на один метр двадцать шесть сантиметров. Вряд ли такой умник был бы доволен своей внешностью. Слово «пядь» участвует еще и в выражениях «ни пяди», «ни на пядь» («ни капельки», «нисколько»).

20. И на старуху бывает проруха

А вот вам исконно русское народное выражение. «Прорухой» в некоторых местах нашей страны называют всякий промах, ошибку, и эти слова говорят о том же: даже у самого опытного и уме-лого человека могут быть недосмотры или промахи. Значит, снова «и на солнце есть пятна»

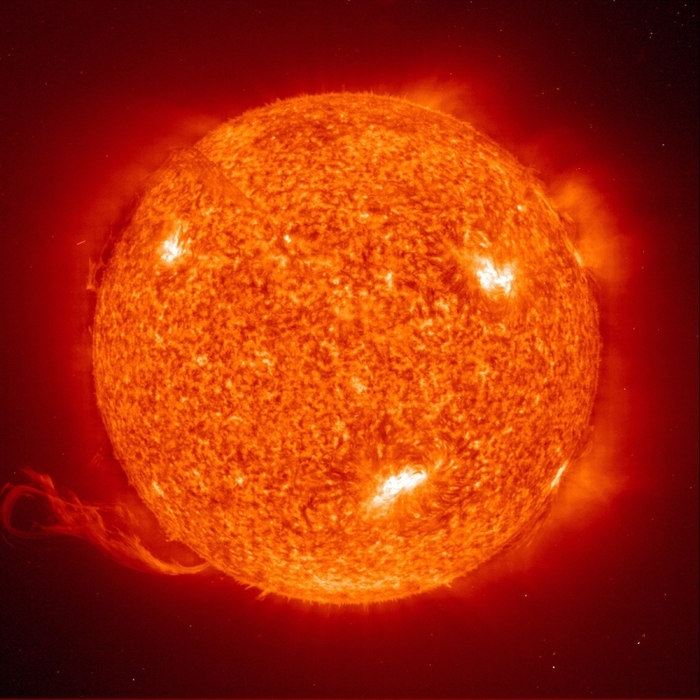

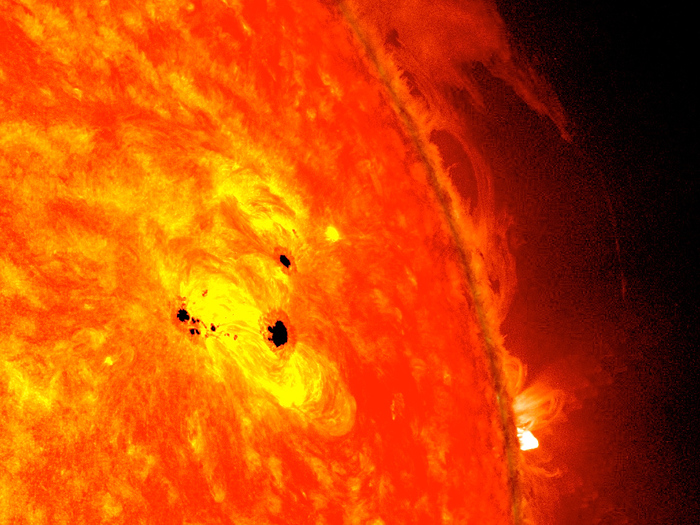

21. И на солнце есть пятна

Выражение, или словесный оборот и на солнце есть пятна подчеркивает, что в мире нет ничего совершенного, если даже на божественном светиле, источнике всего живого на Земле есть пятна. Что это за пятна, и кто запятнал родное солнышко? Из школьного курса астрономии известно, что наше Солнце представляет собой огромное космическое тело, состоящее из раскаленной газообразной материи с температурой порядка 6000 градусов на поверхности и 15000000 (пятнадцать миллионов) градусов (С) внутри солнечного ядра.

Вся эта раскаленная газообразная масса подвержена воздействию электромагнитных и гравитационных полей, а также подчиняется законам термодинамики. Поэтому на солнце время от времени происходят частичные выбросы этой массы, которая, отрываясь, улетает во вселенную, нарушая «геомагнитную обстановку» на земле. Кроме того, на солнце образуются огромные воронки и вихри, в месте образования которых уменьшается световое излучение и таким образом появляются некие менее светлые, то есть, затемненные области, которые визуально воспринимаются как темные пятна на ярком солнечном диске. Некоторые из таких «пятен» можно увидеть даже невооруженным глазом, через сильно затемненное стекло. Такое вот чисто физическое объяснение поэтической метафоры и на солнце есть пятна.

22. Притча во языцех

Если эти слова перевести со старославянского на русский, то получится: «история, известная всем народам», «то, о чем говорят на многих языках». Вот в каком контексте употребляет это выражение Г. И. Успенский в повести «Нравы Растеряевой улицы»: «Неповоротливость, угрюмость и деревенщина, одолевавшие Семена Ивановича, сделали то, что он стал какою-то притчею во языцех чиновников и на долгое время доставил им материал для развлечений». «Стать притчей во языцех» - значит получить печальную славу, подвергнуться всеобщему осмеянию или осуждению.

23. Отложить в долгий ящик

Есть предположение, будто это словосочетание, означающее «дать делу длительную отсрочку», «надолго задержать его решение», возникло еще в Московской Руси, триста лет назад.

Царь Алексей, отец Петра I, приказал в селе Коломенском перед своим дворцом установить длинный ящик, куда всякий мог бы опустить свою жалобу. Жалобы опускались, но дождаться решений было очень не легко; часто до того проходили месяцы и годы. Народ переименовал этот «длинный» ящик в «долгий». Тогдашние чиновники, принимая разные прошения, жалобы и ходатайства, несомненно, сортировали их, раскладывая по разным ящикам. «Долгим» мог называться тот, куда откладывались самые неспешные дела. Понятно, что такого ящика просители боялись. Тот же смысл имеет и родившееся позднее выражение «положить под сукно». Сукном покрывали столы в российских канцеляриях.

24. Альтер эго (alter ego)

В переводе латыни «alter ego» значит «второй я». Мы называем иногда так самых близких друзей, тех, кому доверяем, как самому себе. Распространенным это выражение стало благодаря обычаю, принятому в некоторых государствах Европы в прошлом: когда король передавал всю свою власть какому-нибудь наместнику, он награждал его званием «королевского второго я» - «альтэр эго регис». Считается, что возник такой обычай в Сицилии. Первым же, кто произнес эти слова, был греческий философ Зенон, живший в IV-III вв. до н. Латинское слово «эго» («я») составляет основу известного всем слова «эгоист» - себялюбец.

25. Одним миром мазаны

Прежде всего не следует думать, что слово «миром» тут есть творительный падеж от слова «мир». Нет, это тоже творительный падеж, но от слова «миро». Миро - искусственно приготовляемое благовонное вещество, употребляющееся при церковных обрядах. В старину выражение «мы одним миром мазаны» означало: мы одной веры. Потом стало значить другое: «они одним миром мазаны» - одного поля ягоды, то есть одинаково подозрительные люди. От этого же обычая (миром мазали и царей при их коронации) произошло выражение «помазанник божий» - то есть царь.

26. Баклуши бить

Когда кто-либо бездельничает, ему нередко говорят: «Перестань бить баклуши!» Что за странное обвинение? Что такое «баклуши» и кто и когда их «бьет»? С давних пор кустари делали ложки, чашки и другую посуду из дерева. Чтобы вырезать ложку, надо было отколоть от бревна чурку - баклушу. Заготовлять баклуши поручалось подмастерьям: это было легкое, пустячное дело, не требующее особого умения. Готовить такие чурки и называлось «баклуши бить». Отсюда, из насмешки мастеров над подсобными рабочими - «баклушечниками», и пошла наша поговорка.

27. Волосы дыбом

Значит, сильно перепугался человек. Но вот что за "дыб" такой? Оказывается, "стоять дыбом" - это стоять навытяжку, на кончиках пальцев. То есть, когда человек пугается, у него волосы словно на цыпочках на голове стоят.

28. Все трын-трава

Все безразлично, ничто не волнует Таинственная "трын-трава" - это не какое-нибудь растительное снадобье, чтоб не волноваться. Сначала она называлась "тын-трава". Тын - это забор, т.е. "трава подзаборная", никому не нужный, всем безразличный сорняк.

29. Переть на рожон

Нарываться на неприятности, делать что-то опасное, заранее обреченное на неудачу. "Рожон" - это острый шест. А в некоторых русских губерниях так называли четырехзубые вилы. Действительно, не очень-то на них попрешь!

30. Дым коромыслом

Шум, гам, беспорядок, суматоха В старой Руси избы часто топили "по-черному": дым уходил не через печную трубу (ее вообще не было), а через специальное окошко или дверь. И по форме дыма предсказывали погоду. Идет дым "столбом" - будет ясно, "волоком" - к туману, дождю, "коромыслом" - к ветру, непогоде, а то и буре.

31.Вверх тормашками

Все наоборот, все не так, как раньше, кувырком Тормашить - во многих русских губерниях это слово означало "ходить". Значит, "вверх тормашками" - это всего-навсего "вверх ходилками", "вверх ногами".

32.Отставной козы барабанщик

Никому не нужный, никем не уважаемый человек. В старину на ярмарках водили дрессированных медведей. Их сопровождали мальчик-плясун, наряженный козой, и барабанщик, аккомпанирующий его пляске. Это и был "козы барабанщик". Его воспринимали как никчемного, несерьезного человека. А если еще и коза "отставная"?

33.Гол как сокол

Очень бедный, нищий. Все думают, что речь идет о птице соколе. Но она-то и не бедная, и не богатая. На самом деле "сокол" - старинное военное стенобитные орудие. Это была совершенно гладкая ("голая") чугунная болванка, закрепленная на цепях. Ничего лишнего!

34. Казанская cирoтa

Так говорят о человеке, который прикидывается несчастным, обиженным, беспомощным, чтобы кого-нибудь разжалобить Но почему сирота именно "казанская"? Московская или саратовская, от этого сиротское положение радостнее не становится. Оказывается, фразеологизм этот возник после завоевания Казани Иваном Грозным. Мирзы (татарские князья), оказавшись подданными русского царя, старались выпросить у него всяческие поблажки, жалуясь на свое сиротство и горькую участь.

35.Непутевый человек

Значит легкомысленный, безалаберный, беспутный В старину на Руси путем называли не только дорогу, но еще и разные должности при дворе князя. Путь сокольничий - ведающий княжеской охотой, путь ловчий - псовой охотой, путь конюший - экипажами и лошадьми. Бояре всеми правдами и неправдами старались заполучить у князя путь-должность. А кому это не удавалось, о тех с пренебрежением отзывались: непутевый человек. Так эта неодобрительная оценка и сохранилась

36.Шиворот - навыворот

Если сделал что-то не так, как полагается, наоборот, перепутал - в таких случаях скажут: шиворот-навыворот. Сейчас это вроде бы вполне безобидное выражение. А когда-то оно связывалось с позорным наказанием. Во времена Ивана Грозного провинившегося боярина сажали задом наперед на лошадь в вывернутой наизнанку одежде и в таком виде, опозоренного, возили по городу под свист и насмешки уличной толпы.

37.Крокодиловы слезы

Древние египтяне считали нильских крокодилов носителями божественного зла. Их кормили, к ним обращались с заклинаниями, чтобы усмирить их гнев. Кровожадность и коварство крокодила послужили поводом для удивительных фантазий.

Древнегреческий ученый Элиан в своем зоологическом трактате писал, что крокодил, набрав в рот воды, обливает ею крутые тропинки, по которым люди и животные спускаются к реке. Как только жертва поскользнется и упадет, крокодил подскакивает к ней и пожирает.

Другие рассказывали, будто чудовище, проглотив туловище человека, почему-то всегда орошает его голову слезами и только тогда заканчивает свое страшное пиршество.

В одном из русских «Азбуковников» - своеобразном словаре XVII века - это древнее поверье было пересказано так: «Крокодил зверь водный... Егда имать человека ясти, тогда плачет и рыдает, а ясти не перестает, а главу от тела оторвав, зря (то есть смотря на нее), плачет». Вот это «лицемерие» крокодилов еще в древности дало повод для возникновения выражения, известного у всех народов.

Крокодиловы слезы - фальшивые слезы, притворные сожаления. Ну, а все-таки, имеет ли под собой какую-то почву рассказ о слезах? Льют ли их крокодилы или они всего лишь плод буйной фантазии древних? Ответить на это не так уж просто.

Автор сатиры «Похвала глупости» Эразм Роттердамский (XVI век) полагал, что у крокодила при виде человека текут не слезы, а слюнки.

Прошло четыре века, но до последнего времени никто так и не узнал ничего достоверного о крокодиловых слезах. Их тайну разгадали совсем недавно шведские ученые Фанге и Шмидт-Нильсон.

Оказалось, что крокодилы и в самом деле плаксивые существа. Но вызвано это избытком не чувств, а солей. У крокодила для удаления из организма избытка солей развились особые железы; выводные протоки этих желез расположены у самых глаз крокодила.

Вот и выходит: заработали эти железы - и крокодил «заплакал» горючими солеными слезами. Итак, крокодиловы слезы - это не слезы коварства и лицемерия, да, строго говоря, и не слезы вообще. Но связанное с древней ошибкой выражение живет в языке и наверняка останется в речи народов на многие века. А зачем языку от него отказываться?

Плачут ли крокодилы или нет, есть немало людей, обожающих по всякому поводу лить ручьи притворных слез, слез, текущих из человеческих глаз, но по существу понятия - «крокодиловых».

38. Все свое ношу с собой (omnia mea mecum porto)

Римские историки рассказывают, будто в дни завоевания персами греческого города Приены за толпой беглецов, еле тащивших на себе тяжелое имущество, спокойно шел налегке мудрец Биант. Когда его спрашивали, где его вещи, он, усмехаясь, говорил: «Все, что имею, всегда ношу при себе». Говорил он по-гречески, но слова эти дошли до нас в латинском переводе. Оказалось, добавляют историки, что он был настоящим мудрецом; по дороге все беженцы растеряли свое добро, и скоро Биант кормил их на те подарке, которые он получал, ведя в городах и селах поучительные беседы с их жителями. Значит, внутреннее богатство человека, его знания и ум - важнее и ценнее любого имущества.

39. Гордиев узел

Еще одна поэтическая легенда. Фригийский царь Гордий принес в дар храму Зевса колесницу. К ее дышлу было привязано воловье ярмо - привязано таким сложным узлом из кизилового лыка, что никакой искусник не мог его распутать.

Недостатка в попытках не было: оракул предсказал, что человек, который распутает гордиев узел, овладеет всем миром. И вот столицу Фригии покорил величайший из полководцев древности Александр Македонский (356-323 годы до н.э.).

Молодой воин вошел в старый храм, пригляделся к прославленному узлу и вдруг, выхватив меч, рассек его одним ударом. Мы называем гордиевым узлом любое запутанное дело, трудно разрешимый вопрос. «Разрубить гордиев узел» значит: смело, энергично решить сложное дело.

40. Аппетит приходит во время еды

Считается, что замечательная фраза пришла в наш язык из романа Франсуа Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль". Среди разговоров в подпитии кем-то из пирующих была брошена фраза: "Аппетит приходит во время еды", как сказал Анже Манский; жажда проходит во время пития".

Жером д"Анже епископ Манский был современником Рабле и, вероятно, большим любителем покушать. Hеизвестно, говорил ли он эти слова или их приписал ему автор, но так или иначе, удачное выражение закрепилось в языке, означая, что следует лишь начать, а там втянешься и поймешь все тонкости избранного дела, появятся и стимул, и желание.

Иногда употребляют выражение и с укоризной: чем больше человеку даёшь, тем большего он от вас хочет. "А традиции? Славные традиции русской армии, вы про них забыли? Hо ничего. Вы только начните по приказу тех, кто думает за вас, а там... А там - аппетит приходит во время еды! Hадеюсь видеть вас, господин есаул, ещё генерал-майором", - Михаил Шолохов "Поднятая целина".

![]()

41. Аршин проглотить

Турецкое слово «аршин», означающее меру длины в один локоть, давно уже стало русским словом. До самой революции русские купцы и мастеровые постоянно пользовались аршинами- деревянными и металлическими линейками длиной в семьдесят один сантиметр. Если вы представите себе, как должен был бы выглядеть человек, проглотивший такую линейку, вы поймете, почему это выражение применяли к чопорным и надменным людям, держащимся по струнке.

42. Белая ворона

Вы не раз, вероятно, видели белых мышей и кроликов. Реже можно встретить белых дроздов, лошадей, коров, оленей.

В Северной Америке водятся белые белки. Газета «Советская Россия» сообщала о подстреленной белой лисице, а журнал «Природа»- о выловленном осетре белого цвета. Труднее представить себе молочного цвета жабу с красными глазами…

Есть, однако, и такие. Чем же вызвана несвойственная перечисленным животным окраска и как это явление называется? Как доказано учеными, это вызвано отсутствием в коже и волосах красящего вещества - пигмента. Животных с такими особенностями называют альбиносами, а самое явление - альбинизмом (от латинского слова «альбус»- белый). Альбиносы бывают и среди ворон, но это необыкновенная редкость.

Именно это обстоятельство позволило римскому поэту-сатирику Ювеналу (I-II века н.э.) бросить такое сравнение: «Раб может выйти в цари, пленники - дождаться триумфа. Только удачник такой редкостней белой вороны…» Выдумка Ювенала понравилась, ее подхватили.

С тех пор прошло две тысячи лет, а мы все еще говорим: «Это белая ворона», встречая, человека, резко выделяющегося из окружающей среды теми или иные качествами. Стоит напомнить, что на Востоке родилось сходное выражение: «белый слон»; слоны-альбиносы с красными глазами очень редко встречаются и поэтому высоко ценятся среди жителей полуострова Индокитай.

43. Кануть в лету

В пушкинском «Евгении Онегине» юный поэт Ленский, го-товясь к дуэли со своим другом, написал такие стихи: ...быть может, я гробницы Сойду в таинственную сень, И память юного поэта Поглотит медленная Лета...

В другом стихотворении Пушкина, в ядовитой эпиграм-ме, говорится о бездарном поэте, который сначала пишет стихи. Потом всему терзает свету Слух, Потом печатает, и - в Лету Бух! И мы сейчас нередко говорим: «Это все давно кануло в Лету».

Что это означает? Слово «кануть», подумав, можно понять из выражения «Как в воду канул». А Летой в греческой мифологии назы-валась одна из подземных адских рек, отделявших от мира живых мрачное царство усопших. Воды этой темной и мед-ленной реки несли забвение. «Кануть в Лету» значит: исчез-нуть из памяти, быть поглощенным вечным забвением. Само наименование «Лета» означает по-гречески «забвение».

Тема: « Трудом велик и славен человек»

Цель: дать представление детям о ценности труда, его созидательной роли в жизни человека.

Задачи:

Обучающие:

сформировать понятие о значимости труда

расширить представления детей о роли труда в жизни человека

разъяснить значение слова «созидательный»

Развивающие:

развивать интерес к труду

развивать умение объективно оценивать свои трудовые навыки

развивать речь

развивать память

активизировать словарь по заданной теме

Воспитывающие:

воспитывать в детях желание трудиться

воспитывать чувств уважения к своему и чужому труду

воспитывать умение и желание помогать сверстниками и взрослым людям

воспитывать нравственные качества личности

Оборудование:

таблички

картинки

иллюстрации

Словарь:

притча, труд, уважение, понимание, трудолюбие, созидание, благосостояние, слава

План занятия:

Организационный момент.

Здравствуйте дети! Как ваше настроение? Какая вы себя чувствуете? Какое время года? Какое сегодня число? Хорошо ли вы меня слышите?

Фонетическая зарядка на отработку дежурного звука.

Этап подготовки к активному усвоению знаний.

Юля, прочти тему занятия. Как вы думаете, о чем сегодня пойдет речь?

Ответы детей.

Верно. Сегодня речь пойдет о труде.

4. Этап усвоения новых знаний.

Что такое труд? Труд – это работа, занятие, направленное на удовлетворение своих потребностей. Всё, что человеку необходимо для жизни, он создает своим трудом. Давайте послушаем, что нам расскажут ребята о труде.

Даша:

Стол, за которым ты сидишь,

Кровать, в которой ты уснёшь,

Тетрадь, ботинки, пара лыж,

Тарелка, вилка, ложка, нож,

Алина:

И каждый гвоздь,

И каждый дом,

И каждый ломтик хлеба –

Всё это создано трудом,

А не свалилось с неба!

Стас:

За всё, что создано для нас,

Мы благодарны людям,

Придёт пора, настанет час –

И мы трудиться будем.

Так и есть. Всё, что нас окружает, создано чьим-то трудом. Человек трудился всегда, во все времена. Существует даже мнение, что обезьяну сделал человеком именно труд. Трудятся все - и большие, и маленькие. Ваши родители ходят на работу. А вы - учитесь. Это ваша работа.

Как ты думаешь, Даша, для чего работают ваши папы и мамы? (Ответ)

Правильно, чтобы заработать деньги. А для чего нужны эти деньги? Как ты думаешь, Вова? (Ответ)

Верно. Для того, чтобы можно купить еду и вещи. А ещё, чтобы куда-нибудь поехать, что-нибудь посмотреть. И чем лучше работают ваши родители, тем больше денег они зарабатывают. Вот и вы, чем лучше будете учиться, тем больше сможете зарабатывать, когда вырастите. Потому что без учебы и труда не придет на стол еда.

А какие вы ещё знаете поговорки о труде?

Ответы детей:

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

Труд кормит и одевает.

- Труд человека кормит, а лень портит.

Не поклонясь до земли, и грибка не подымешь.

Кто не работает, тот не ест.

Вы большие молодцы! Ленивых людей никогда не любили и не хотели кормить лентяев. Потому и возникла последняя поговорка. Кто не работает, тот не ест. Есть такая сказка-притча. Одна девушка была ленивая. Любила поспать до обеда, потом на лавочке в тенечке посидеть, покушать, да песни попеть, пока другие работали. Родители ее очень любили, поэтому и позволяли ей ничего не делать. Через время девушка вышла замуж и переехала в дом к мужу. Как-то приехала навестить её мама и не узнала свою дочь. Та весь день по дому работает: и еду готовит, и убирает, и стирает. Удивилась мать. Что это с дочкой стало? А дочь ей и говорит: « В семье мужа есть такое правило – кто не работает, тот и не ест. Вот я и боюсь без еды остаться».

Физкультминутка.

Ежедневно по утрам

Заниматься надо нам.

Мы с доски не сводим глаз

И учитель учит нас:

Руки в стороны поставим,

Правой левую достанем

А потом наоборот

Будет вправо поворот

Раз - хлопок,

Два - хлопок,

Повернись еще разок!

Раз, два, три, четыре

Плечи выше, руки шире!

Опускаем руки вниз

И за парты вновь садись!

Давайте вспомним, как называется наше занятие. Прочти его ещё раз, Наташа. Трудом велик и славен человек. А почему от труда человек становится великим и славным? Как вы думаете?

Ответы детей.

Потому что людей, которые лучше всех работали, очень уважали и славили. Их всячески выделяли: платили больше зарплату, награждали грамотами, давали премии, награждали ценными подарками. Во всех профессиях есть люди, которых все знали и уважали. Есть знатные ткачихи, врачи, поварихи. Сталевары, хлеборобы, шахтеры, певцы, актеры, космонавты и многие другие. Давайте рассмотрим фотографии известных людей, славу которым принес их труд (показ слайдов).

Не зря есть такая поговорка:

Кто первый в труде, тому слава везде.

Про труд говорят, что он созидательный. Как вы думаете, что обозначает это слово?

Ответы детей.

Когда человек трудится, он что-нибудь создает, то есть созидает.

Сколько нужного на свете

Люди делают вокруг:

Те плетут морские сети,

Те с рассветом косят луг,

Варят сталь, штурмуют космос,

За станком в цеху стоят,

Миллионы умных взрослых

Учат грамоте ребят,

Кто-то нефть в тайге качает

Из глубин земных пластов,

А другие листья чая

Аккуратно рвут с кустов.

Ежедневно дел в достатке

Для тебя и для меня.

Будет все всегда в порядке,

Если трудится Земля.

О труде есть много загадок. Давайте мы с вами их поодгадываем.

Молодцом тебя зовут

Если очень любишь… (труд).

Я сижу на берегу

Живописного пруда,

Без чего я не смогу

вынуть рыбку из пруда?..

(без труда)

Он с утра метёт наш двор,

Убирает всякий сор.

Разбросал бумажки кто-то.

Ох, и задал мне работу!

Всё отвёз в мусоросборник

На своей тележке…(дворник)

Любишь кататься, люби и саночки…(возить).

5. Этап закрепления новых знаний .

О чем мы говорили на сегодняшнем занятии?

Даша Д.:

Кто на свете самый главный,

Самый добрый, самый славный?

Кто он?

Как его зовут?

Ну, конечно,

Это труд!

Алина:

Кто на свете самый умный,

Самый старый, самый юный?

Кто он?

Как его зовут?

Ну, конечно,

Это труд!

Стас:

Кто

На все века и годы

Настоящий

Царь природы?

Царь полей,

Заводов,

Руд?

Кто он?

Как его зовут?

Ну, конечно,

Это труд!