Тема: Концепция уровней биологических структур и организация живых систем

Концепция уровней биологических структур и организация живых систем

Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.

Помощь в написании работы, которую точно примут!

Концепция уровней биологических структур и организация живых систем

Электромагнитные взаимодействия как определяющий уровень организации материи

живая материя жизнь происхождение

Живое вещество, как и вся материя Вселенной, состоит из атомов и молекул, для которых уже известны определенные законы поведения, в том числе на квантово-молекулярном уровне. В этом смысле при научном познании живого возможно применение физических представлений и моделей по исследованию живой природы и закономерностей процессов, происходящих в живых организмах. По мнению многих современных исследователей живой и неживой природой управляют одни законы, однако механизм их проявления разный, что подтверждается синергетикой как наукой о неравновесных системах и самоорганизации. Функционирование всех систем живого организма динамично отражается в мозаике физических полей и излучений, исходящих из него, которые, в свою очередь, зависят от параметрических изменений естественных фоновых полей и излучений, окружающих живой организм. Так, человеческий организм способен продуцировать инфракрасное излучение (ИК), излучения сверхвысокой частоты (СВЧ), электромагнитные поля (ЭМП) и электромагнитные излучения (ЭМИ). В то же время человеческий организм взаимодействует с полями окружающей природной среды, обусловленными гелио- и геофизическими факторами. Эти взаимодействия обеспечивают живому организму необходимый ему объем информации в процессе жизнедеятельности.

Электромагнитные поля и электромагнитные излучения являются основными видами излучения для живых организмов. Почти все носители информации, воспринимаемые нашими органами чувств, имеют электромагнитную природу. Электромагнитные взаимодействия характеризуют структуру и поведение атомов, отвечают за связи между молекулами различных веществ, определяя таким образом химические и биологические явления.

Электромагнитные поля и излучения в живом организме связаны с возникновением, движением и взаимодействием электрических зарядов в процессе онтогенеза. На клеточном уровне они возникают при работе митохондрий, на органном и организменном уровнях - при работе сердца и токе крови по сосудам, при нервных и мышечных сокращениях.

Электрические явления в живом организме характеризуются определенными последовательностями электрических импульсов и ритмами определенной характеристики, поскольку в каждом органе вырабатываются свои определенные, специфические электроколебательные процессы. Ритмичность и частота колебаний этих процессов зависят от степени активности организма. В свою очередь, активность физиологического состояния и работоспособность организма зависят от биоритмов и периодически меняются сообразно времени суток. Биологические ритмы проявляются на всех уровнях организации живой материи, начиная с клеток и заканчивая биосферой.

Биологические ритмы клеток обеспечиваются биохимическими колебательными процессами, связанными с движением ионов. Биохимические реакции в живом организме обусловлены биологическим током. Изменения электрических свойств организмов связано с перераспределением в них электрических зарядов при движении последних. Так, например, крови свойственны электропроводность и магнетизм. При ее движении по сосудам возникают электродинамические, электромагнитные и гидродинамические взаимодействия со стенками сосудов. Ритмичность на уровне растительных организмов проявляется в годовом изменении темпов роста, суточном движении листьев. Следовательно, электромагнитные взаимодействия являются атрибутом существования живой материи на любом уровне ее организации.

Сущность живого, его основные признаки

Ответить на вопрос, что такое жизнь, дать ей точное, исчерпывающее определение современная наука не в состоянии. Живое имеет много общего с неживым. Однако организмы (живое) обладают своими специфическими признаками, которых нет у объектов неживой природы.

К важнейшим свойствам живых систем, отличающих их от неживой природы, относят следующие:

1.Живые организмы обмениваются с окружающей средой энергией, веществом и информацией. Они способны ассимилировать полученные извне вещества, перестраивать их в ткани своего тела.

2.Живое отличается сложным строением и системной организацией, и то и другое у живого намного выше, чем у неживых объектов. Живым системам свойственен более высокий уровень ассиметрии. Они характеризуются высокой самоупорядоченностью в пространстве и во времени.

.Живые организмы способны создавать порядок из хаоса уже на молекулярном уровне и тем самым противодействовать росту энтропии. Они извлекают структурированную полезную для организма отрицательную энтропию из окружающей среды, обеспечивая термодинамическую неравновесность своих систем. При этом избыток положительной, неструктурированной энтропии «сбрасывается» обратно в окружающую среду. Живому свойственна энергетическая экономичность и высокая эффективность использования энергии.

.Живое способно реагировать на внешние раздражители. Ему свойственны активность и движение во взаимодействии с окружающей средой.

.Живому свойственны самоорганизация, постоянное развитие, изменение и усложнение. Если в самоорганизации неживых структур молекулы просты, а механизм реакций сложен, то в живых системах, наоборот, молекулы очень сложны, а механизмы просты. В метаболических функциях важную роль играет обратная связь, образующаяся при кросскатализе и автоингибиции. Для развития и создания новых структур, новых органов необходима положительная обратная связь, расшатывающая систему, а для устойчивого состояния - отрицательная обратная связь. Таким образом, живой организм способен не только к саморегуляции, но и к самосохранению, устойчивости своего существования. Реакция живого организма на воздействия среды носит опережающий характер.

.Живые организмы способны размножаться, то есть воспроизводить самих себя. Это самовоспроизводство идет в избыточных количествах, что способствует естественному отбору.

.Наследственность живого определяется генетическим аппаратом, а изменчивость - условиями окружающей среды и реакцией на них. У живых организмов есть прошлое. Наследственная информация, заложенная в генах организма, необходима ему для существования, развития и размножения. Она передается по наследству его потомкам, определяя направление развития организма в окружающей среде. Организм гибко реагирует на изменяющуюся внешнюю среду, откликается новыми свойствами, которые, передаваясь потомкам, обеспечивают эволюцию их развития.

.Высшим формам живой материи свойственен разум, что позволяет им изучать, анализировать и познавать самих себя.

Структурные уровни организации живой материи

Современная биологическая картина мира основывается на том, что мир живого - это колоссальная система высокоорганизованных систем. В современной биологии классическими уровнями данной системы, которая определяется как живая материя, являются следующие: 1.Молекулярно-генетический уровень является тем уровнем организации живой материи, на котором совершался переход от атомно-молекулярного уровня неживой материи к макромолекулам живой. Это уровень функционирования биополимеров, таких как белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды. На этом уровне элементарными структурными единицами являются гены. Вся наследственная информация у живых организмов заложена в молекулах ДНК. Реализация этой информации связана с участием молекул РНК.

2.Клеточный и субклеточный уровни отражают процессы специализации клеток, а также различные внутриклеточные включения.

.Организменный и органно-тканевой уровни отражают признаки отдельных особей, их строение, физиологию, поведение, а также строение и функции органов и тканей живых существ.

.Популяционно-видовой уровень образуется свободно скрещивающимися между собой особями одного и того же вида. Его изучение важно для выявления факторов, влияющих на численность популяций. Этот уровень важен также с точки зрения исследования путей исторического развития живого, его эволюции.

.Уровень биогеоценозов выражает следующую ступень структуры живого. Под биогеоценозами понимаются участки Земли с определенным составом тесно взаимосвязанных живых и неживых компонентов, представляющих единый природный комплекс, экосистему. Рациональное использование природы невозможно без знания структуры и функционирования биогеоценозов, или экосистем.

.Биосферный уровень включает всю совокупность живых организмов Земли, существующих в тесной взаимосвязи с окружающей природной средой. На этом уровне биологической наукой решается такая актуальная ныне проблема, как регулирование процесса концентрации углекислого газа в атмосфере. Исследуя биосферный уровень организации живого, ученые выяснили, что в последнее время в результате значительного усиления хозяйственной активности и слабой природоохранной деятельности концентрация двуокиси углерода в атмосфере планеты стала возрастать. В результате возникла опасность глобального повышения температуры, возникновения так называемого «парникового эффекта», увеличения в ряде районов количества осадков до масштабов Всемирного потопа.

Представление о структурных уровнях организации живых систем сформировалось под влиянием открытия клеточной теории строения тел. В середине 19 века клетка рассматривалась как последняя единица живой материи, наподобие атома неорганических тел (М.Шлейден и Э.Геккель). Но оставался вопрос, на который не могла ответить клеточная теория: от каких именно структур зависят свойства живых организмов. Поэтому ученые-экспериментаторы продолжали свои работы в области исследования клеточных структур. В ходе этих работ был получен следующий результат: белки построены из 20 аминокислот, которые соединены длинными полипептидными связями. 9 из этих аминокислот являются незаменимыми, остальные синтезируются самим организмом. Характерная особенность аминокислот состоит в том, что все они являются левовращающими плоскость поляризации изомерами, хотя существуют аминокислоты и правого вращения. Обе формы таких изомеров почти одинаковы между собой и различаются только пространственной конфигурацией, и поэтому каждая из молекул аминокислот является зеркальным отображением другой. Впервые это явление открыл Л.Пастер. Он обнаружил, что вещества биологического происхождения способны отклонять поляризованный луч. Эти вещества впоследствии были названы оптическими изомерами. В отличие от этого у молекул неорганических веществ эта способность отсутствует и построены они симметрично. На основе своих опытов Л.Пастер высказал мысль о том, что важнейшим свойством всей живой материи является их молекулярная асимметричность, подобная асимметричности левой и правой рук. Это свойство было названо молекулярной хиральностью. Долгое время в связи с изучением структуры белка, появились мнения о том, что белки составляют фундаментальную основу жизни (Ф.Энгельс). Наряду с изучением структуры белка интенсивно изучались механизмы наследственности и воспроизводства живых систем. Наиболее важным открытием на этом пути было выделение из состава ядра клетки богатого фосфором вещества, которое впоследствии назвали нуклеиновой кислотой. Существует два типа нуклеиновых кислот: дезоксирибонуклеиновые и рибонуклеиновые кислоты. В 1944 году Д.Уотсон и Ф.Крик предложили и экспериментально подтвердили гипотезу о строении молекулы ДНК как материального носителя информации. Согласно теории Уотсона и Крика наследственную информацию в молекуле ДНК несет последовательность четырех оснований: два пуриновых и два пиримидиновых (1953 год). Гипотетическое объяснение механизма перевода четырехбуквенной записи структуры ДНК в 20-буквенную дал Г.Гамов, предположив, что для кодирования одной аминокислоты требуется сочетание из трех нуклеотидов ДНК. Спустя семь лет эта гипотеза была подтверждена экспериментально. В 60-ые годы Ф.Жакоб и Ж.Моно доказали, что по своей функциональной активности все гены разделяются на «регуляторные», кодирующие структуру белка, и «структурные», кодирующие синтез метаболитов. Переход на молекулярный уровень исследования изменил представления о механизме изменчивости. Кроме мутаций были названы механизмы рекомбинации генов.

Предмет биологии. Ее структура и этапы развития

Представление об уровнях живого отражает системный подход к изучению природы. Природа является объектом изучения такой науки как биология. Биология - это наука о живом, его строении, формах активности, сообществах живых организмов, их развитии, связях друг с другом и с неживой природой. Инструментом биологического исследования является разделение живой материи на уровни. В то же время решение конкретных биологических проблем опирается на данные обо всех уровнях живого, которые теснейшим образом связаны друг с другом. Биология, как и любая другая фундаментальная наука, развивалась длительно. В процессе ее становления обычно выделяют три основных этапа: традиционный (К.Линней), эволюционный (Ч.Дарвин), молекулярно-генетический (Г.Мендель). Каждый из них связан не только с увеличением объема биологических знаний, но и с изменением общих представлений о мире живого, самих основ биологического мышления, или, говоря иначе, со сменой биологических парадигм. В настоящее время биология представляет собой комплекс наук о живой природе. Структуру этого комплекса можно рассматривать с разных точек зрения. ·По общему направлению исследований биология подразделяется на вирусологию, бактериологию, ботанику, зоологию.

·По изучаемым свойствам живого в биологической науке выделяются: морфология - наука о строении живых организмов; молекулярная биология, изучающая микроструктуру живых тканей и клеток; экология, рассматривающая образ жизни растений и животных в их взаимосвязи с окружающей средой; генетика, исследующая законы наследственности и изменчивости.

·По уровню организации исследуемых живых объектов выделяются: анатомия, изучающая макроскопическое строение животных; гистология, изучающая строение отдельных тканей; цитология, исследующая строение клеток; бактериология и вирусология, изучающие соответствующие живые организмы; молекулярная биология, исследующая живые организмы не только на молекулярном, но и на более глубоком, атомарном уровне.

Гипотезы происхождения жизни

Происхождение жизни на Земле является одной из важнейших проблем естествознания. На протяжении десятков веков менялись взгляды на проблему жизни, высказывались разные идеи, гипотезы и концепции. Некоторые из них получили широкое распространение в разные периоды истории развития естествознания. В настоящее время существует пять гипотез возникновения жизни: 1.Креационизм - гипотеза, утверждающая, что жизнь создана сверхъестественным существом в результате акта творения. Имеет самую длинную историю. Основывается на наличии в живых организмах особой силы, «души», которая управляет всеми жизненными процессами.

2.Гипотеза стационарного состояния, согласно которой жизнь никогда не возникала, а существовала всегда. С изменением природных условий изменялись и виды: одни исчезали, другие появлялись. Основывается на исследовании палеонтологов.

.Гипотеза самопроизвольного зарождения жизни, которая основывается на идее многократного возникновения жизни из неживого вещества, была выдвинута в древнем Китае и Индии как альтернатива креационизму. Эту гипотезу поддерживали Платон, Аристотель, Галилей, Декарт, Ламарк. Суть гипотезы: низшие живые организмы возникли из ила, сырой почвы, гниющего мяса. В опровержение этой гипотезы Ф.Реди сформулировал принцип: «Все живое - от живого», после того, как нашел причину появления червей на гниющем мясе. Л.Пастер своими опытами с вирусами окончательно доказал несостоятельность идеи спонтанного зарождения жизни.

.Гипотеза панспермии, согласно которой жизнь была занесена на Землю из космического пространства. Впервые была высказана Г.Рихтером в конце 19 столетия. Данная концепция допускает возможность происхождения жизни в разное время в разных частях Вселенной и переносе ее различными путями на Землю (метеориты, астероиды, космическая пыль).

А) геохимическая эволюция планеты Земля, синтез простейших соединений, таких как СО2, NH3, H2O и т.д., переход воды из парообразного состояния в жидкое в результате постепенного охлаждения Земли. Эволюция атмосферы и гидросферы. Б) образование из неорганических соединений органических веществ - аминокислот - и их накопление в первичном океане в результате электромагнитного воздействия Солнца, космического излучения и электрических разрядов. В) постепенное усложнение органических соединений и образование белковых структур. Г) выделение белковых структур из среды, образование водных комплексов и создание вокруг белков водной оболочки. Д) слияние таких комплексов и образование коацерватов, способных обмениваться веществом и энергией с окружающей средой. Е) поглощение коацерватами металлов, что привело к образованию ферментов, ускоряющих биохимические процессы. Ж) образование гидрофобных липидных границ между коацерватами и внешней средой, что привело к образованию полупроницаемых мембран, которые обеспечивали сохранение стабильности функционирования коацервата. З) выработка в ходе эволюции у этих образований процессов саморегуляции и самовоспроизведения. По мнению академика В.Вернадского возникновение жизни связано с мощным скачком, который внес в эволюцию столько противоречий, что они создали условия для зарождения живой материи. Чрезвычайная сложность организации живой материи является доказательством того, что зарождение жизни является результатом длительного процесса биологической эволюции.

Современная теория биологической эволюции

Под эволюцией понимают одну из форм движения, для которой характерны постепенные, непрерывные, накапливающиеся перемены, приводящие к качественным сдвигам в развитии живой природы. В процессе становления эволюционной парадигмы выделяют три основных этапа: ·Первый этап - традиционная биология; наиболее яркий ее представитель - шведский ученый К.Линней.

·Второй этап - классическая теория биологической эволюции; создатель - английский естествоиспытатель Ч.Дарвин.

·Третий этап - синтетическая теория биологической эволюции. Ее содержание явилось результатом идей Ч.Дарвина и чешского ботаника, основателя генетики Г.Менделя.

Общетеоретической основой традиционной биологии, которая господствовала в биологической мысли с древнейших времен вплоть до XIX века, была концепция креационизма, исходившая из представления о единовременном возникновении всех форм жизни на Земле. Задачей традиционной биологии было построение классификации и систематизация всех живых существ. Самый значительный вклад в решение данной задачи внес К.Линней, создавший систему классификации живых организмов, которая вскрыла целостность, единство, взаимосвязь и преемственность организмов, что в свою очередь подвело ученых к мысли о том, что все многообразие форм живой природы является результатом биологической эволюции. Традиционная биология накапливает свой научный материал путем непосредственного наблюдения живой природы, поэтому она продолжается развиваться и в настоящее время. Теория Ч.Дарвина стала результатом обобщения огромного количества разнообразных фактических данных. Объяснение Дарвиным процесса эволюции можно свести к следующим положениям: 1.Любой группе животных и растений свойственна изменчивость. Изменчивость одно из свойств, внутренне присущих живым организмам.

2.Число организмов каждого вида, рождающихся на свет, значительно больше того их числа, которое может найти себе пропитание, выжить и оставить потомство. Большая часть потомства в каждом поколении гибнет.

.Поскольку рождается больше особей, чем может выжить, существует конкуренция, борьба за пищу и место обитания.

.Наследственные изменения, облегчающие организму выживание в определенной среде, дают своим обладателям преимущество перед другими, менее приспособленными организмами. Выживающие особи дают начало следующему поколению и, таким образом, происходит отбор наиболее приспособленных представителей (естественный отбор).

Биоэтика

На первый взгляд кажется, что между этикой и биологией нет ничего общего. Ведь этика является отраслью социально-гуманитарного знания, исследующей идеальную сферу предписаний, норм и принципов человеческого поведения, в то время как биология - одна из естественных наук, познающая реальные факты, характеризующие сущность жизни. Тем не менее, связь между биологией и этикой есть. Ведь человек есть продукт длительной биологической эволюции. А одной из сторон эволюции является борьба за существование, в ходе которой применяются не только физические меры, но и психологические, в том числе и этические нормы. Биоэтика как раз и занимается изучением психических процессов, которые, возникнув на ранних этапах эволюции живого, постепенно развивались и привели к появлению совокупности требований и принципов, именуемых человеческой этикой. Биоэтика по направлению своих интересов наиболее близко подходит к объекту исследования социально-гуманитарных наук, занимаясь изучением следующих основных проблем: ·Проблемы глубинных, биологических истоков этических принципов человеческого поведения, проявлений зачатков этих принципов в поведении живых организмов уже на ранних стадиях биологической эволюции.

·Разрешения на этой основе вопросов соотношения в этических принципах человека врожденного и приобретенного, биологического и социального и бессознательного.

·Разработки комплекса новых этических норм, актуальность которых связана с возможностью глубоких последствий для человека крупнейших открытий современной биологии, в частности генетики.

Сложные поведенческие программы, присущие животному миру, и нормы человеческой этики имеют единое биогенное происхождение. Основываясь на этом, биоэтика в качестве центральной идеи выдвигает мысль о том, что принципы человеческого поведения имеют не только социальные, но и биологические предпосылки. Биоэтика обнаруживает в нашем внутреннем мире и в нашем поведении, помимо форм, порожденных разумом, культурой, обществом, есть и формы, обусловленные древними генетическими программами, доставшимися нам от наших животных предков. Важным направлением современной биоэтики является поиск новых подходов к нравственной оценке таких феноменов как эвтаназия, нарушение половой определенности, клонирование.

Развитие физиологии в XIX-XX веках позволило осуществить глубинные механизмы, субмолекулярные процессы в организме. Было накоплено огромное количество аналитических данных о функциях клеток, тканей, органов и такой аналитический подход был оправдан и необходим.

Однако созрела необходимость объединить и систематизировать полученные данные для описания функций организма в целом. В 50-60 годы Берталанфи, используя кибернетический подход, разработал общую теорию биологических систем:

1. Принцип целостности. Невозможно свести свойства системы к простой сумме ее частей.

2. Принцип структурности. Любую биологическую систему можно описать через ее структуру.

3. Принцип иерархичности. Элементы системы подчинены друг другу сверху вниз, т.е. вышележащие компоненты управляют нижележащими.

4. Взаимосвязь системы со средой. Организм является открытой системой.

Берталанфи не выявил главного системообразующего фактора. Основные же системные закономерности живых организмов разработал П. К. Анохин.

В физиологии давно существует понятие физиологических систем – это комплекс морфологически и функционально объединенных органов, имеющих общие механизмы регуляции и выполняющих однообразные функции. Анохин установил, что в организме есть и другие системы, обеспечивающие поддержание параметров гомеостаза. Он назвал их функциональными системами.

Функциональная система – это совокупность органов и тканей, которые обеспечивают достижение цели в определенном виде жизнедеятельности. Эту цель он назвал полезно-приспособительным результатом. Им может быть тот или иной параметр гомеостаза, или результат поведения, удовлетворяющий биологической потребности, положительный результат социальной деятельности человека.

Полезно-приспособительный результат является тем фактором, который объединяет различные органы и ткани организма в единое целое – функциональную систему, причем, не по морфологическому признаку, а по функциональному. Поэтому в функциональную систему могут входить органы и ткани из разных функциональных систем. Функциональные системы могут быть как наследственными, так и формирующимися в процессе жизнедеятельности.

Если параметры полезно-приспособительного результата отклоняются от нормальных, возбуждаются рецепторы полезно-приспособительного результата. Импульсы от них по афферентным путям идут в нервный центр, регулирующий данный параметр. От нервного центра импульс поступает к исполнительным органам, обеспечивающим поддержание этого параметра, включается вегетативная и гуморальная регуляция. Если при этом полезно-приспособительный результат не приходит к норме, то импульсы от нервного центра поступают в кору больших полушарий. Возбуждаются определенные нейроны и включаются поведенческие регуляции. Изменяется целенаправленное поведение организма. В результате полезно-приспособительный результат приходит к исходному уровню. Кроме того, на полезно-приспособительный результат влияет обмен веществ, а с другой стороны и полезно-приспособительный результат воздействует на метаболические процессы.

Возрастные особенности формирования и регуляции физиологических функций.

В процессе развития организма происходят как количественные, так и качественные его изменения. В результате усложнения структуры появляются новые функции, например, мозг ребенка приобретает способность к абстрактному мышлению. В основе возрастных изменений лежат:

1. Гетерохронность или неравномерность созревания систем и органов.

2. Этапные возрастные скачки.

3. Акселерация, т.е. ускорение темпов биологического развития в определенные периоды.

Это обусловлено влиянием внешней среды, социальными факторами, урбанизацией жизни. На основе наблюдений за формированием функциональных систем в онтогенезе Анохин создал учение о системогенезе. Гетерохронность развития органов и систем хорошо видна на примере двигательного аппарата ребенка. Первоначально формируется рефлекс и двигательные единицы, обеспечивающие держание головы, затем обуславливающие способность сидеть, стоять, ходить.

Программа индивидуального развития выполняется за счет генетического аппарата. На определенных возрастных этапах происходит активация определенных генов, в результате включаются определенные функции организма и формируются новые функциональные системы. Это проявляется возрастным скачком или критическим периодом. Например, скачкообразное изменение структуры и функции органов, систем, которые наблюдаются в период полового созревания.

Акселерация – ускорение роста скелета, мышц, ускоренное половое созревание. Она связана с воздействием природной среды и социальных факторов на организм.

Формирование и развитие организма заканчивается к 20-ти годам. 20-55 (60) лет – зрелый возраст. В этот период функциональная активность органов и систем находится на одном уровне. С 65-70 лет – пожилой возраст – выраженные инволюционные перестройки: снижается основной обмен, нарушается метаболизм в клетках, что и определяет продолжительность жизни человека.

После 75 лет наступает старость, резко снижается активность процессов, появляются старческие болезни, например атеросклероз. Возраст более 90 лет называется периодом долгожительства.

Механизмы нейрогуморальной регуляции с возрастом изменяются. У новорожденных ограничено количество сложных безусловных рефлексов и нет условных. Нервная регуляция несовершенна, но клетки и органы высоко чувствительны к влиянию физиологически активных веществ. По мере роста совершенствуется рефлекторная деятельность центральной нервной системы. К первому году жизни формируются сложные рефлексы, обеспечивающие речь. Одновременно снижается чувствительность к физиологически активным веществам. У зрелого человека нейрогуморальная регуляция высоко организована. В старости отмечаются деструктивные изменения нервных окончаний, снижается количество рецепторов в клетках, снижается их восприимчивость к действию физиологически активных веществ.

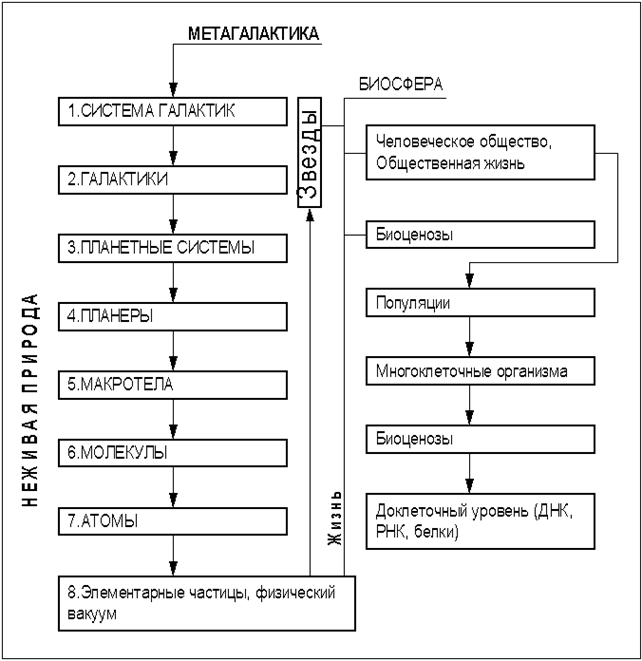

Как и неживая природа, жизнь имеет ряд уровней своей материальной организации. Можно выделить системы (рис.1):

– молекулярно-генетический уровень биологических структур (доклеточный уровень);

– онтогенетический (организменный) уровень живых систем;

– уровни организации живых систем;

Особые уровни организации живой природы образуют надорганизменные-структуры, которые рассматриваются с учетом связи и взаимодействий с другими структурами (организмами). К ним относятся: первый популяционныи уровень, который начинается с изучения взаимосвязи и взаимодействия между сообществами особей одного вида, имеющих единый генофонд и занимающих единую территорию. По современным представлениям, именно популяции служат элементарными единицами эволюции. Второй надорганизменный уровень организации живого составляют различные системы популяций, которые называют биогеоценоз.

Они являются более обширными объединениями живых существ и в значительной мере зависят от небиологических, или абиотических факторов развития (климатические условия, атмосферные осадки, температура, влажность и др.).

Третий надорганизменный уровень организации содержит в качестве элементов разные биоценозы и в еще большей степени характеризуется зависимостью от многочисленных земных и абиотических условий существования. Для его обозначения академик В.Н. Сукачев (1880-1967 гг.) ввел термин биогеоценоз.

Четвертый надорганизменный уровень организации возникает из объединения самых разнообразных биогеоценозов, которые взаимодействуют не только между собой, но и с окружающей средой. Такая целостная система называется биосферой.

Таким образом, в функционировании и развитии живой природы особенно наглядно и убедительно выступают её целостность и систематичность, которые проявляются в существовании различных иерархических уровней её организации. При этом каждый новый уровень характеризуется своими особыми свойствами и закономерностями.

Рис. 1 – Схема иерархической организации материи

Живые системы - открытые системы, постоянно обменивающиеся веществом, энергией и информацией со средой. Обмен веществом, энергией и информацией происходит и между частями (подсистемами) системы. Для живых систем характерны отрицательная энтропия (увеличение упорядоченности), способность к самоорганизации.

Системы органического мира организованы иерархически и представлены большим количеством уровней структурно-функциональной организации. На каждом уровне складываются свои специфические механизмы саморегуляции, основанные, как правило, на принципе обратной связи (отрицательной или положительной), когда отклонение некоторого параметра от необходимого уровня приводит к «включению» функций, которые ликвидируют дисбаланс, возвращая данный параметр к нужному уровню. В случае отрицательной обратной связи знак изменения противоположен знаку первоначального отклонения, а при положительной обратной связи знак изменения совпадает со знаком отклонения; при этом система выходит из одного стационарного состояния и переходит в другое. Любая биологическая система способна пребывать в различных стационарных состояниях. Это позволяет ей, с одной стороны, функционировать в определенных отношениях независимо от среды, а с другой - адаптир Системно-структурные уровни организации многообразных форм живого достаточно многочисленны: молекулярный, субклеточный, клеточный, органотканевый, организменный, популяционный, видовой, биоценотический, биогеоценотический, биосферный. Могут быть определены и другие уровни. Но во всем многообразии уровней выделяются некоторые основные.

Критерием выделения основных уровней выступают специфические дискретные структуры и фундаментальные биологические взаимодействия. На основании этих критериев достаточно четко выделяются следующие уровни организации живого: молекулярно-генетический, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический.

Молекулярно-генетический уровень.

Знание закономерностей этого уровня организации живого - необходимая предпосылка ясного понимания жизненных явлений, происходящих на всех остальных уровнях организации жизни. На данном уровне организации жизни элементарной единицей являются гены, несущие в себе коды наследственной информации. В XX в. развитие хромосомной теории наследственности, анализ мутационного процесса, изучение строения хромосом, фагов и вирусов, развитие молекулярной биологии, биохимии позволили раскрыть основные черты организации элементарных генетических структур и связанных с ними явлений.

Выяснено, что основные структуры на этом уровне представлены молекулами ДНК, дифференцированными по длине на элементы кода - триплеты азотистых оснований, образующих гены. Основные свойства генов: способность их конвариантной редупликации, локальным структурным изменениям (мутациям), способность передавать хранящуюся в них информацию внутриклеточным управляющим системам.

Организменный уровень

. Следующий, более сложный, комплексный уровень организации жизни на Земле - организменный. Он связан с жизнедеятельностью отдельных биологических особей, дискретных индивидов. Индивид, особь - неделимая и целостная единица жизни на Земле.

В многообразной земной органической жизни особи имеют различное морфологическое содержание: одноклеточные, состоящие из ядра, цитоплазмы, множества органелл и мембран, макромолекул и т.д. Здесь и многоклеточная особь, образованная из миллионов и миллиардов клеток. Сложность многоклеточных особей неизмеримо выше сложности одноклеточных. Но и одноклеточная, и многоклеточная особи обладают системной организацией и выступают как единое целое.

Причем важно то, что характеристика особи не может быть исчерпана рассмотрением физико-химических свойств макромолекул, входящих в его состав. Невозможно разделить особь на части без потери «индивидуальности». Это позволяет назвать Организменный уровень особым уровнем организации жизни. Таким образом, на организменном уровне единицей жизни служит особь - с момента ее рождения до смерти.

Популяционно-видовой уровень

. Особи в природе не абсолютно изолированы друг от друга, а объединены болев высоким рангом биологической организации. Это популяционно-видовой уровень. Он возникает там и тогда, где и когда происходит объединение особей в популяции, а популяций в вицы. Популяции характеризуются появлением новых свойств и особенностей в живой природе, отличных от свойств молекулярно-генетического и онтогенетического уровней.

Биогеоценотический уровень.

Популяции разных видов взаимодействуют между собой. В ходе взаимодействия они объединяются в сложные системы - биоценозы. Биоценоз - совокупность растений, животных, грибов и микроорганизмов, населяющих участок среды с более или менее однородными условиями существования и характеризующихся определенными взаимосвязями между собой. Совокупность растений, входящих в биоценоз, называют фитоценозом, а совокупность животных - зооценозом. Компоненты, образующие биоценоз, взаимозависимы. Изменения, касающиеся только одного вида, могут сказаться на всем биоценозе и даже вызвать его распад.

Высокоорганизованные организмы для своего существования нуждаются в более простых организмах. Поэтому каждый биоценоз неизменно содержит как простые, так и сложные компоненты. Биоценоз только из бактерий или деревьев никогда не сможет существовать, как нельзя представить биоценоз, населенный лишь позвоночными или млекопитающими. Таким образом, низшие организмы в биоценозе - это не какой-то случайный пережиток прошлых эпох, а необходимая составная часть биоценоза.

Биоценозы характеризуются биомассой, продукцией и структурой (пространственной, видовой, пищевой). В ходе развития биоценоза растет его биомасса, усложняется структура, увеличивается продукция. Только знание всех закономерностей биоценоза позволяет рационально использовать продукцию биоценозов без их необратимого разрушения.

Биоценозы входят в качестве составных частей в еще более сложные системы (сообщества) - биогеоценозы. Биогеоценоз (экосистема, экологическая система) - взаимообусловленный комплекс живых и абиотических компонентов, связанных между собой обменом веществ и энергией. Абиотическими компонентами биогеоценозов являются атмосфера, солнечная энергия, почва, вода, химические компоненты, включенные в биотический круговорот. Биогеоценоз — одна из наиболее сложных природных систем, продукт совместного исторического развития в относительно однородной абиотической среде многих видов растений и животных, в ходе которого все компоненты приспосабливались друг к другу.

Биогеоценоз - это целостная система. Виды в биогеоценозе действуют друг на друга не только по принципу прямой, но и обратной связи (в том числе посредством изменения ими абиотических условий). Выпадание одного или нескольких компонентов биогеоценоза может привести к разрушению его целостности, что часто ведет к необратимому нарушению равновесия и гибели биогеоценоза как системы. В целом жизнь биогеоценоза регулируется силами, действующими внутри самой системы, т.е. можно говорить о его саморегуляции. В то же время биогеоценоз представляет собой незамкнутую систему, имеющую каналы вещества и энергии, связывающие соседние биогеоценозы. Обмен веществом и энергией между ними может осуществляться в разных формах: газообразной, жидкой и твердой, а также в форме миграции животных.

Уравновешенная, взаимосвязанная и стойкая во времени система - биогеоценоз является результатом длительной и глубокой адаптации составных компонентов. Устойчивость его пропорциональна многообразию его компонентов: чем многообразнее биогеоценоз, тем он, как правило, устойчивее во времени и пространстве. Например, биогеоценозы, представленные тропическими лесами, гораздо устойчивее биогеоценозов в зоне умеренного или арктического поясов, так как они состоят из гораздо большего множества видов растений и животных.

Первичной биотической основой для сложения биогеоценозов в данных абиотических условиях (почва, вода и др.) служат автотрофы - зеленые растения и микроорганизмы, хемосинтетики, производящие органическое вещество. Автотрофные растения и микроорганизмы представляют жизненную среду для гетеротрофов - животных, грибов, большинства бактерий, вирусов. Поэтому границы биогеоценозов чаще всего совпадают с границами фи-тоценозов’. Но и животные впоследствии начинают играть важную роль в жизни растений: они осуществляют опыление, распространение плодов, участвуют в круговороте веществ и т.д. Так складывается биогеоценотический комплекс, который может существовать веками.

Вся совокупность связанных между собой круговоротом веществ и энергии биогеоценозов на поверхности нашей планеты образуют мощную систему биосферы Земли.

2. Научные революции в истории общества: третья и четвертая научные революции

Научные революции это – переломные этапы развития научки, кризисы, выход на качественно новый уровень знаний, радикально меняющий прежнее видение мира. Причем революция в науке не кратковременное событие, ибо коренные изменения в научных знаниях требуют определенного времени. В любой научной революции можно хронологически выделить некоторый более или менее длительный исторический период, в течение которого она происходит. Глобальная научная революция приводит к формированию совершенно нового видения мира, вызывает появление принципиально новых представлений о его структуре и функционировании, а также влечет за собой новые способы, методы его познания. Глобальная научная революция может происходить первоначально в одной из фундаментальных наук (или даже формировать эту науку), превращая ее затем на определенный исторический период в лидера науки. Последнее означает, что происходит своеобразная экспансия ее новых представлений, принципов, методов, возникших в ходе революции, на другие области знания и на миропонимание в целом. В дальнейшем изложении мы рассмотрим несколько глобальных научных революций, имевших место в истории естествознания и определивших характер его формирования и развития во второй половине нынешнего тысячелетия.

Начало процессу стихийной диалектизации естественных наук, составившему суть третьей революции в естествознании, положила работа немецкого ученого и философа Иммануила Канта

«Всеобщая естественная история и теория неба». В этом труде, опубликованном в 1755 г., была сделана попытка исторического объяснения происхождения Солнечной системы. С появлением данной работы «3емля и вся Солнечная система предстали как нечто ставшее

во времени».

«Потрясение основ» - третья научная революция - произошло на рубеже XIX-XX вв. В это время последовала целая серия блестящих открытий в физике (сложной структуры атома, явления радиоактивности, дискретного характера электромагнитного излучения и т. д.). Их общим мировоззренческим итогом явился сокрушительный удар по базовой предпосылке механистической картины мира - убежденности в том, что с помощью простых сил, действующих между неизменными объектами, можно описать все явления природы, а универсальный ключ к пониманию происходящего дает механика И. Ньютона. Наиболее значимыми теориями, составившими основу но-, вой парадигмы научного знания, стали теория относительности (специальная и общая) и квантовая механика. Первую можно квалифицировать как новую общую теорию пространства, времени и тяготения. Вторая обнаружила вероятностный характер законов микромира, а также неустранимый корпускулярно-волновой дуализм в фундаменте материи. Подробнее суть этих открытий будет рассмотрена в следующих главах. Здесь же сформулируем те принципиальные изменения, которые претерпела общая, естественно-научная картина мира и сам способ ее построения в связи с появлением этих теорий.

Ньютоновская естественно-научная революция изначально была связана с переходом от геоцентризма к гелиоцентризму. Эйнштейновский переворот означал принципиальный отказ от всякого центризма вообще. «Привилегированных», выделенных систем отсчета в мире нет, все они равноправны. Причем любое утверждение имеет смысл только будучи «привязанным», соотнесенным с какой-либо конкретной системой отсчета. А это означает, что любое наше представление, в том числе и вся научная картина мира, в целом релятивны, т.е. относительны.

Классическое естествознание опиралось и на другие исходные идеализации, интуитивно очевидные и прекрасно согласующиеся со здравым смыслом. Речь идет о понятиях траектории частиц, одновременности событий, абсолютного характера пространства и времени, всеобщности причинных связей и т.д. Все они оказались неадекватными при описании микро- и мегамиров и потому были видоизменены. Поэтому можно сказать, что новая картина мира переосмыслила исходные понятия пространства, времени, причинности, непрерывности и в значительной мере «развела» их со здравым смыслом и интуитивными ожиданиями.

Неклассическая естественно-научная картина мира отвергла классическое жесткое противопоставление субъекта и объекта познания. Объект познания перестал восприниматься как существующий «сам по себе». Его научное описание оказалось зависимым от определенных условий познания. (Учет состояния движения систем отсчета при признании постоянства скорости света; учет способа наблюдения, в том числе класса приборов, при определении импульса или координат микрочастицы и пр.).

Изменилось и «представление» о естественно-научной картине мира: стало ясно, что «единственно верную», абсолютно точную картину не удастся нарисовать никогда. Любая из них может обладать лишь относительной истинностью. И это верно не только для ее деталей, но и для всей конструкции в целом.

Третья глобальная революция в естествознании началась с появления принципиально новых (по сравнению с уже известными) фундаментальных теорий - теории относительности и квантовой механики. Их утверждение привело к смене теоретико-методологических установок во всем естествознании. Позднее, уже в рамках новорожденной неклассической картины мира, произошли мини-революции в космологии (концепции нестационарной Вселенной), биологии (становление генетики) и др. В результате облик нынешнего (конца XX в.) естествознания весьма существенно видоизменился по сравнению с началом века. Начиная с последней трети ХХ века, происходит четвертая научная революция, влекущая за собой становление постнеклассической науки с присущими ей отличительными особенностями научной рациональности, включающей гуманистические ориентиры в определение стратегий научного поиска.

Четвертая научная революция - в последней трети XX века связана с появлением особых объектов исследования. Рождается постнеклассическая наука, объектом которой становится исторически развавающаяся система.

Характеристики рациональности постнеклассического типа:

1. Если в неклассической науке идеал исторической реконструкции использовался в гуманитарных науках (история, археология, языкознание и т.д.), то в постнеклассической - как тип теоретического знания стала космология, астрофизика и даже в физике элементарных частиц привело к изменению картины мира.

2. Синергетика - ведущая методологическая концепция в понимании и объяснении исторически развивающихся систем.

3. Субъект познания не является внешним наблюдателем, а становится главным участником событий.

4. Изучение систем, в которых сам человек являлся компонентом (экология, генная инженерия) и исследования за счет компьютерных программ.

5. Включение ценностей социального, этического и другого характера, т.к. человек + производственная деятельность.

Формирование в последние 10-15 лет XX в космологии как научной дисциплины => теория эволюции вселенной в целом это способствовало появлению рациональности элементов античной религиозности:

Обращение к чистому умозрению.

Поставлен вопрос: Почему вселенная устроена именно так, а не иначе?

Современный мир устроен таким образом, что допускает возможность появления человека. Человек не мог не появиться — он феномен и органический элемент космоса.

Подобие античному типу рациональности обуславливается тем, фактом что старается граница между теорией элементарных частиц и теорией вселенной. Возможно близкое понимании того, что связано со всем и все со всем.

3. Задание

Релятивистские (относительные) представления о пространстве и времени впервые возникают:

Галилео Галилей. Диалог о двух главнейших системах мира птоломеевой и коперниковой», М.-Л., 1948.

в натурфилософии Древней Греции;

в гелиоцентрической модели мира.

в механике Ньютона;

в электромагнитной картине мира;

в современной физической картине мира;

в специальной теории относительности Эйнштейна.

Список литературы

Калининградский государственный технический университет.

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита.

Семинарская работа

По дисциплине “Концепции современного естествознания”

«Концепция уровней биологических структур и организация живых систем»

Выполнила:

Студентка группы 09-БУ-02

Луговская Е. С.

Проверила:

Тимофеева И.В.

Калининград

План работы:

1. План работы…………………………………………………………..2

2. Введение……………………………………………………………….3

3. Молекулярно-генетический уровень………………………………4

4. Клеточный уровень …………………………………………………6

5. Онтогенетический уровень………………………………………….8

6. Уровни организации живых систем……………………………….11

7. Заключение …………………………………………………………..13

8. Список использованной литературы……………………………...14

Введение.

Изучение разнообразия форм и явлений живой природы с точки зрения уровня определяющих их биологических структур дает возможность теоретически представить, как могли возникнуть первые живые системы на Земле и как происходил процесс эволюции от простейших и менее организованных систем к системам более сложным и высокоорганизованным.

Исторически биология развивалась как описательная наука о многообразных формах и видах растительного и животного царства. Поэтому важнейшее место в ней заняли методы описания, анализа, систематизации и классификации огромного эмпирического материала, накопленного натуралистами. Первые классификации, наиболее известной из которых была система растений К. Линнея (1707-1778), а также классификация животных Ж. Бюффона (1707-1788), носили в значительной мере искусственный характер, поскольку не учитывали происхождения и развития живых организмов. Тем не менее они способствовали объединению всего известного биологического знания, его анализу и исследованию причин и факторов происхождения и эволюции живых систем.

Без такого исследования невозможно было бы, во-первых, перейти на новый уровень познания, когда объектами изучения биологов стали живые структуры сначала на клеточном, а затем и на молекулярном уровне.

Во-вторых, обобщение и систематизация знаний об отдельных видах и родах растений и животных требовали перехода от искусственных классификаций к классификациям естественным, где их основой должен стать принцип генезиса, происхождения новых видов, а следовательно, разработка теории эволюции. Такие попытки создания естественной классификации, опирающиеся на весьма несовершенные еще принципы эволюции, предпринимались Ж.Б. Ламарком (1744-1829) и Э.Ж. Сент-Илером (1772-1844). Не подлежит сомнению, что они послужили важной вехой на пути создания Ч. Дарвином (1809-1882) первой научной теории эволюции растений и животных.

В-третьих, именно традиционная, описательная или эмпирическая биология послужила тем фундаментом, на основе которого сформировался целостный взгляд на многообразный, но в то же время единый мир живых существ. Дальнейший, теоретический шаг в понимании неизбежно связан с анализом непосредственно данной живой системы, ее расчленением на отдельные подсистемы и элементы, изучением структуры системы, выявлением различных структурных уровней организации живых систем.

Молекулярно-генетический уровень.

Наряду с изучением структуры белка весьма интенсивно, в особенности в последние полвека, изучались также механизмы наследственности и воспроизводства живых систем. Ведь наряду с процессами метаболизма, или обмена веществ, живые системы характеризуются также воспроизводимостью, т.е. способностью к размножению и оставлению потомства. Особенно остро этот вопрос встал перед биологами при определении границы между живым и неживым. Большие споры возникли в связи с этим вокруг природы вирусов, которые обладают способностью к самовоспроизводству, но не в состоянии осуществлять процессы, которые мы обычно приписываем живым системам: обмениваться веществом, реагировать на внешние раздражители и т.п.

Если считать определяющим свойством живых существ обмен веществ, то вирусы, очевидно, нельзя назвать живыми организмами, но если таким свойством считать способность к воспроизводству, то их следует отнести к живым системам. Так естественно возникает вопрос, какие свойства или признаки характерны для живых систем?

Долгое время в связи с изучением синтеза органических веществ основное внимание ученых было сосредоточено на исследовании той части клеточной структуры, которая образована из белков. Многим тогда казалось, что именно белки составляют фундаментальную основу жизни, и поэтому пытались свести свойства живых систем к свойствам и структуре белков.

Дальнейшие исследования были направлены на изучение механизмов воспроизводства и наследственности в надежде обнаружить в них то специфическое, что отличает живое от неживого. Было установлено, что наследственное вещество в виде хромосом содержится в ядрах клеток. У человека насчитывается 23 пары хромосом, причем 22 пары являются одинаковыми у мужчин и у женщин, последняя же пара дает возможность определять пол. У женщин эта пара содержит одинаковые хромосомы, названные Х-хромосомами, а у мужчин - разные, т.е. X и Y.

В хромосомах содержится наследственное вещество, о существовании дискретных единиц которого писал в 1865 г. Г. Мендель, а В. Иогансен назвал это вещество геном. Однако и природа, и структура гена оставались нераскрытыми. Наиболее важным открытием на этом пути было выделение из состава ядра клетки богатого фосфором вещества, обладающего свойствами кислоты и названного впоследствии нуклеиновой кислотой. В дальнейшем удалось выявить углеводный компонент этих кислот, в одном из которых оказалась D-дезоксирибоза, а в другом - D-рибоза. Соответственно этому первый тип кислот стали называть дезоксирибонуклеиновыми кислотами, или сокращенно ДНК, а второй -рибонуклеиновыми кислотами, или кратко РНК.

Роль ДНК в хранении и передаче наследственности была выяснена после того, как в 1944 г. американским микробиологам удалось доказать, что выделенная из пневмококков свободная ДНК обладает свойством передавать генетическую информацию.

24 апреля 1953 г., в день, который стал решающим для развития молекулярной генетики, американским биохимиком Дж. Уотсоном и английским биофизиком Ф. Криком была опубликована статья, раскрывающая структуру материального носителя наследственной информации - молекулы ДНК. Согласно предложенной ими модели, молекула ДНК представляет собой двойную спираль, состоящую из двух ветвей, азотистые основания в которых попарно связаны непрочной водородной связью, так что пуриновое основание - аденин соединяется с пиримидиновым основанием - тимином, а также аналогично гуанин соединяется с цитозином.

Все химические реакции в клетке совершаются в соответствии с программой, закодированной в виде наследственной информации в молекулах ДНК и передаваемой от нее молекулам РНК. В живой клетке в процессе обмена веществ на молекулах ДНК синтезируется информационная РНК, которая переносится в рибосомы и служит матрицей для синтеза белков.

Ген представляет собой определенный участок молекулы ДНК вместе со специфическим набором нуклеотидов, в линейной последовательности которых записана генетическая информация. Каждый ген ответствен за синтез определенного белка или фермента. Контролируя процесс их образования, гены управляют всеми химическими реакциями организма и тем самым определяют его признаки.

Передача наследственных свойств организма от одного поколения другому достигается благодаря способности молекулы ДНК самокопироваться и самоудвоению хромосом при клеточном делении. Сам процесс воспроизводства складывается из трех стадий: репликации, транскрипции и трансляции. Совокупность генов организма образуют его генотип.

Одна из основных функций генов состоит в кодировании синтеза белков.

Согласно упомянутой выше модели Уотсона и Крика, наследственную информацию в молекуле ДНК несет последовательность четырех оснований: двух пуриновых и двух пиримидиновых. Для кодирования одной аминокислоты требуется сочетание из трех нуклеотидов ДНК.

Переход на молекулярный уровень исследования во многом изменил представления о механизме изменчивости. Согласно доминирующей точке зрения, основным источником изменений и последующего отбора являются мутации, возникающие на молекулярно-генетическом уровне. Однако кроме переноса свойств от одного организма другому существуют и другие механизмы изменчивости, важнейшим из которых являются «генетические рекомбинации».

В одних случаях, называемых «классическими», они не приводят к увеличению генетической информации, что наблюдается главным образом у высших организмов. В других, «неклассических» случаях рекомбинация сопровождается увеличением информации генома клетки. Все это не могло не поставить вопроса о том, работает ли естественный отбор на молекулярно-генетическом уровне. Появление «теории нейтральных мутаций» еще больше обострило ситуацию, поскольку оно доказывает, что изменения в функциях аппарата, синтезирующего белок, являются результатом нейтральных, случайных мутаций, не оказывающих влияния на эволюцию. Хотя такой выход и не является общепризнанным, но хорошо известно, что действие естественного отбора проявляется на уровне фенотипа, т.е. живого, целостного организма, а это связано уже с более высоким уровнем исследования.

Клеточный уровень.

В середине XIX в. клетка рассматривалась как последняя единица живой материи, наподобие атома неживых тел. В зависимости от характера структуры и функционирования все клетки можно разделить на два класса:

прокариоты - клетки, лишенные ядер;

эукариоты - клетки, появившиеся позднее и содержащие ядра.

Из каких клеток построены живые системы, их можно разделить на две обширные группы, или два живых царства.

К первому принадлежат многочисленные виды таких одноклеточных организмов, как бактерии, сине-зеленые водоросли, грибы и другие простейшие организмы. Все остальные одноклеточные, а также многоклеточные организмы, начиная от низших и кончая высшими, построены из возникших позднее эукариотных клеток. Эту классификацию пришлось, однако, пересмотреть после открытия архебактерий, Особенность архебактерий состоит в том, что их клетки в чем-то сходны, с одной стороны, с прокариотами, а с другой - с эукариотами.

Предполагают, что первичная живая единая минимальная система, которую можно назвать протоклеткой, обладала всеми основными свойствами, которые являются характерными для живых организмов. К ним относят прежде всего способность обмениваться с окружающей средой - признак, присущий всем открытым системам. С этой способностью непосредственно связана способность протоклетки к метаболизму, т.е. осуществлению биохимических реакций, сопровождающихся усвоения ем необходимых для роста клетки веществ и удалением использованных продуктов реакций. Дальнейшее функционирование и развитие клетки предполагает также наличие у нее способности к делению и отпочкованию. К этим признакам многие исследователи добавляют дополнительные свойства, но все ученые признают, что протоклетка отнюдь не была какой-то бесструктурной массой, а представляла собой достаточно организованную целостность, которую можно охарактеризовать как живую первичную систему. Предполагают также, что протоклетка по важнейшим своим структурно-функциональным свойствам не была подобна современным одноклеточным прокариотам, а обладала некоторыми признаками, аналогичными свойствам эукариотных клеток.

По вопросу о происхождении эукариотных клеток существуют две основные гипотезы. Сторонники аутогенной гипотезы считают, что такие клетки могли возникнуть путем дифференциации и усложнения слабоструктурированных клеточных образований, подобных прокариотам. Защитники другой, симбиотической гипотезы полагают, что эукариотные клетки образовались путем симбиоза нескольких прокариотных клеток, геномы которых внедрились в клетку-хозяина, при чем, по одной версии, они способствовали постепенному превращению последней в эукариотную клетку, а по другой - она уже обладала некоторыми свойствами эукариотов.

Из клеток благодаря соответствующему принципу упорядоченности считались построенными все живые системы различного уровня сложности и организации. Такие идеи высказывал, например, один из создателей клеточной теории М. Шлейден (1804-1881). Другой выдающийся биолог, Э. Геккель (1834-1919), шел дальше и выдвинул гипотезу, согласно которой протоплазма клетки также обладает определенной структурой и состоит из субмикроскопических частей.

Эти идеи, опережавшие научные знания своей эпохи, встретили сопротивление, с одной стороны, последователей редукционизма, которые стремились свести процессы жизнедеятельности к совокупности определенных химических реакций, а с другой - защитников витализма, пытавшихся объяснить специфику живых организмов наличием у них особой «жизненной силы», которая отличает живое от неживого. Но такое определение оставалось чисто отрицательным, ибо не раскрывало ни подлинной причины, ни механизмов отличия живого от неживого.

Если первые виталисты ограничивались простой констатацией различия между живым и неживым, то их последователи использовали недостатки и ограниченность физико-химических представлений о жизни для подкрепления своей позиции. Наиболее интересной в этом отношении представляется попытка немецкого биолога и философа X. Дриша (1867-1941), который возродил существовавшее еще у Аристотеля понятие энтелехии для объяснения целесообразности живых систем. Основываясь на своих опытах по регенерации морских ежей, которые восстанавливают удаленные у них части тел, Дриш утверждал, что все живые организмы обладают особой способностью к целесообразным действиям по сохранению и поддержанию своей организации и жизнедеятельности, которую он назвал энтелехией. По сути дела, энтелехия ничем не отличается от «жизненной силы» виталистов, хотя в духе своего времени (XX в.) Дриш вводит градации и различные ее степени для разных живых организмов. На упреки, что энтелехию невозможно установить никакими эмпирическими методами, он отвечал, что магнитную силу также нельзя увидеть непосредственно, но физики используют ее для объяснения. На этом примере можно убедиться, как иногда используются понятия о ненаблюдаемых объектах (электромагнитное, гравитационное и другие поля) для защиты ненаучных взглядов.

Несмотря на эти философские дискуссии между редукционистами и виталистами, ученые-экспериментаторы пытались конкретно выяснить, от каких именно структур зависят специфические свойства живых организмов, и поэтому продолжали исследовать их не только на уровне клетки, но также и клеточных структур.

В первую очередь ученые исследовали структуру белков и выяснили, что они построены из 20 аминокислот, которые соединены длинными полипептидными связями, или цепями. Хотя в состав белков человеческого организма входят все 20 аминокислот, совершенно обязательны для него только 9 из них. Остальные, по-видимому, вырабатываются самим организмом.

Характерная особенность аминокислот, содержащихся не только в человеческом организме, но и в других живых системах (животных, растениях и даже вирусах), состоит в том, что все они являются левовращающими изомерами, т.е. способными вращать плоскость поляризации света влево, хотя в принципе существуют аминокислоты и правого вращения. Обе формы таких изомеров почти одинаковы между собой и различаются только пространственной конфигурацией. Поэтому каждая из молекул аминокислот является зеркальным отображением другой. Впервые это явление открыл выдающийся французский ученый Л. Пастер, исследуя строение веществ биологического происхождения. Он обнаружил, что такие вещества способны вращать поляризованный луч и поэтому являются оптически активными, вследствие чего были впоследствии названы оптическими изомерами. В отличие от этого у молекул неорганических веществ эта способность отсутствует, и построены они совершенно симметрично.

На основе своих опытов Пастер высказал мысль, что важнейшим свойством всей живой материи является их молекулярная асимметричность, подобная асимметричности левой и правой рук. Опираясь на эту аналогию, в современной науке данное свойство называют молекулярной хиральностью.

На вопрос, почему именно живая природа выбрала белковые молекулы, построенные из аминокислот левого вращения, до сих пор нет убедительного ответа. Сам Пастер считал, что поскольку живое возникает из неживого, то необходимым предварительным условием для этого процесса должно стать превращение симметричных неорганических молекул в молекулы асимметричные. По его предположению, такое превращение могло быть вызвано асимметричностью космоса или же различными космическими факторами, в частности геомагнитными колебаниями, вращением Земли, электрическими разрядами и т.п. Попытки экспериментально проверить эту гипотезу не увенчались успехом. Поэтому высказывались предположения и о чисто случайном характере возникновения первых живых молекулярных систем, образованных из аминокислот левого вращения. В дальнейшем эта особенность могла быть передана по наследству и закрепиться как неотъемлемое свойство всех живых систем.

Онтогенетический уровень.

Онтогенетическим называют индивидуальный уровень развития и считают, что этот уровень охватывает все отдельные одноклеточные и многоклеточные живые организмы, а раньше чаще всего его рассматривали как включающий только многоклеточные организмы.

Сам термин «онтогенез» ввел в науку известный немецкий биолог Э. Геккель, автор знаменитого биогенетического закона, согласно которому онтогенез в краткой форме повторяет филогенез. Это означает, что отдельный организм в своем индивидуальном развитии в сокращенной форме повторяет историю рода, т.е. филогенеза (от греч. - род).

В настоящее время различают три типа онтогенетического уровня организации живых систем, представляющих собой три линии развития живого мира: 1) прокариоты, или эубактерии; 2) эукариоты и 3) архебактерий.

Структурный подход к анализу первичных живых систем на онтогенетическом уровне нуждается в освещении функциональных особенностей их жизнедеятельности и обмена веществ. Среди них особого внимания заслуживает исследование трофических, или пищевых, потребностей организмов. В ходе многочисленных длительных исследований были выделены прежде всего два главных типа питания.

К первому, автотрофному типу относились организмы, которые не нуждались в органической пище и могли жить либо за счет ассимиляции углекислоты (бактерии), либо фотосинтеза (растения). Ко второму, гетеротрофному типу принадлежали все организмы, которые не могли жить без органической пищи.

По вопросу о том, какой тип питания возник в начале становления живых систем, мнения расходятся. Одни ученые не без основания полагают, что сначала появился автотрофный тип, поскольку сложные органические вещества, необходимые для гетеротрофного питания, могли образоваться лишь после того, как автотрофные организмы создали для этого необходимые условия. Другие исследователи считают, что гетеротрофное питание появилось раньше автотрофного. Такого допущения, в частности, придерживается в своей гипотезе происхождения жизни А.И. Опарин, полагая, что уже первичный «бульон», в котором зародилась жизнь, содержал органические соединения как питательную среду для дальнейшего развития.

Простая первоначальная классификация основных типов питания и соответственно организмов на автотрофы и гиперотрофы в дальнейшем подверглась изменениям и уточнениям, в которых выявлялись такие важные факторы, как способность организмов синтезировать необходимые вещества для роста (витамины, гормоны и специфические ферменты), обеспечивать себя энергией, источниками получения углерода, азота и водорода; зависимость от экологической среды и т.п. Таким образом, сложный и дифференцированный характер трофических потребностей организмов свидетельствует о необходимости целостного, системного подхода к изучению живых систем и на онтогенетическом уровне.

Целостность, взаимосвязь и взаимодействие выступают в общей форме функциональной системности, которая находит выражение в согласованном функционировании различных компонентов одноклеточных и многоклеточных организмов.

При этом отдельные компоненты содействуют и способствуют согласованному функционированию других, обеспечивая тем самым единство и целостность в осуществлении всех процессов жизнедеятельности всего организма. Подобная функциональная системность в специфических формах выступает и на других уровнях организации живых организмов. Она является конкретным воплощением системного характера организации живой природы на всех ее уровнях, которая может лишь возрастать и усиливаться в зависимости от места, занимаемого организмом на эволюционной лестнице развития природы.

Уровни организации живых систем.

Онтогенетический уровень организации относится к отдельным живым организмам - одноклеточным и многоклеточным. Его называют также организменным уровнем, поскольку при этом речь идет о структуре и функциях отдельного организма без учета его связей и взаимодействий с другими организмами. При переходе к популяциям все внимание сосредоточивается на изучении совокупности или, точнее, системы взаимодействующих отдельных организмов.

Популяционный уровень

начинается с изучения взаимосвязи и взаимодействия между совокупностями особей одного вида, которые имеют единый генофонд и занимают единую территорию. Такие совокупности, или системы, живых организмов составляют определенную популяцию. Очевидно, что популяционный уровень выходит за рамки отдельного организма, и поэтому его называют надорганизменным уровнем организации.

Приведенное общее определение популяции дает возможность отличать организменный уровень живого от уровня надорганизменного. Сам термин «популяция» (от фр. - население) был введен одним из основателей генетики - В. Иогансоном (1857-1927), который с его помощью обозначал генетически неоднородную совокупность opганизмов в отличие от однородной, называемой им «чистой линией».

В дальнейшем этот термин и обозначаемое им понятие приобрели более глубокий смысл. Многие современные ученые характеризуют популяцию не столько как простую совокупность отдельных организмов, сколько как целостную их систему, в которой они непрерывно

взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой. Благодаря этому они оказываются способными к трансформациям, изменению своего ареала и, самое главное, к развитию.

Популяции представляют собой первый надорганизменный уровень организации живых существ

. Хотя он тесно связан с онтогенетическим и молекулярным уровнями, но качественно отличается от них по характеру взаимодействия составляющих компонентов, ибо в этом взаимодействии они выступают как целостные общности организмов. По современным представлениям, именно популяции служат элементарными единицами эволюции.

Второй надорганизменный уровень организации живого

составляют различные системы популяций, которые называют биоценозами.

Биоценоз- это исторически сложившееся, устойчивое сообщество популяций, связанных между собой и окружающей средой обменом веществ.

Биоценозы являются более обширными объединениями живых существ и в значительно большей мере зависят от небиологических, или абиотических, факторов развития.

Третий надорганизменный уровень организации

содержит в качестве элементов разные биоценозы и в еще большей степени характеризуется зависимостью от многочисленных земных и абиотических условий своего существования (географических, климатических, гидрологических, атмосферных и т.п.).

Для его обозначения академик В.Н. Сукачев (1880-1967) ввел термин биогеоценоз.

Биогеоценоз- совокупность биоценозов и их среды обитания, образующих биосферу Земли.

Поскольку основу надорганизменных уровней организации живого составляют популяции, целесообразно остановиться на характеристике их несколько подробнее.

Изучением популяций и биоценозов занимается интенсивно развивающаяся в последние годы отрасль биологической науки, называемая популяционной биологией. Одна из основных проблем, которую она призвана решить, заключается в установлении пространственной структуры и объемов популяций. Определить границу между популяциями чрезвычайно трудно, так как в силу подвижности элементов популяции, т.е. составляющих ее организмов, происходит непрерывное перемешивание популяций. Другая трудность заключается в наличии внутри популяций различных группировок и даже существовании популяций разных рангов.

В рамках популяционной биологии исследуются также весьма важные проблемы метаболического взаимодействия между популяциями и биоценозами, которые относятся прежде всего к изучению их трофических, или пищевых, связей. Именно на этой основе происходит разграничение популяций и биоценозов. Оно состоит в том, что популяции: представляют собой незамкнутые, открытые метаболические системы, которые могут существовать и развиваться только при взаимодействии с другими популяциями. В отличие от них биоценозы - относительно замкнутые метаболические системы, в которых обмен и круговорот веществ может осуществляться в рамках входящих в биоценоз популяций. Однако эта замкнутость имеет ограниченный и относительный характер, хотя бы потому, что разные биоценозы также взаимодействуют

Для характеристики трофического взаимодействия популяций и биоценозов существенное значение имеет общее правило, согласно которому чем длиннее и сложнее пищевые связи между организмами и популяциями, тем более жизнеспособной и устойчивой является живая система любого надорганизменного уровня. Отсюда становится ясным, что с биологической точки зрения на таком уровне решающее значение приобретает трофический характер взаимодействия составляющих живую систему элементов.

Заключение.

Таким образом, в функционировании и развитии живой природы особенно наглядно и убедительно выступает ее целостность и системность, которая проявляется в существовании различных иерархических уровней ее организации. При этом каждый новый уровень характеризуется особыми свойствами и закономерностями, несводимыми к закономерностям прежнего, низшего уровня.

Список использованной литературы.

- Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: учеб. пособие.- М, 2007.